鄉村竹器:從人大代表的竹籃講起

胡明剛

在新近有關兩會的電視報道中,一位名叫陳飛的農民代表,笑容可掬地全力推廣他的鄉村竹籃,給人一種非常親切與淳樸的感覺。

陳飛來自浙江永嘉沙頭鎮珠岸村,作為人大代表,他已參加了五年的兩會。每年參會,他都會帶來一些鄉村竹籃,在會上分發,提倡大家用竹籃買菜,從而宣傳環保理念。這些竹籃做工比較拙樸,款式也很傳統,就是農民日常盛放洋芋番薯竹筍的那種。這次來開兩會,陳飛準備了3000個鄉村竹籃,通過鐵路托運到了北京。此外,陳飛帶來的一些用竹簡編制的公文包,更是吸引了各路記者的眼球。用竹簡來做公文包、電腦包,使文化品位和環保理念的結合更加和諧了。前不久,陳飛還將自己制作的50多個鄉村竹籃,帶到哥本哈根世界氣候大會,贈送給了與會的各國代表。

陳飛所推廣的鄉村竹籃,山里的農民都會做。砍來一株竹子,去除枝條,噼里啪啦,對半劈開,批成薄篾片,選取合適長度,先做籃底,六根篾片相互交叉,起一個六角花,然后從六個方向添加篾片,再一一交合,如此反復,到合適的面積后,用圓篾絲圈起,再交叉,收緊,橫著添加一圈圈薄篾片,使之成為一個碗形,然后復添篾片復交叉,到一定高度,再用圓篾絲圈起相連為邊,收緊籃口后,以圓篾絲穿入籃口兩側的各兩個孔眼,反復纏繞,成為提手。農民上山挖筍,下地挖薯,裝菜挑擔,使用這種竹籃子非常方便。

南方有的竹籃子很精細,篾片破得細而薄,有的竹篾絲就如棉絲一般,編制也很是講究,因此,許多竹籃子都是工藝禮品。江南女子總是提著精美的腰形、圓形或元寶形的竹籃子下河洗衣服或是去走親戚,而這些小小的竹籃子,也充分體現了南方鄉村的韻味和價值。

農家自制的竹器

餐具和炊具 南方鄉村,竹林連綿,家用器物大都以竹木為原料。將竹筒截開稍加修整,就是孩子摔不破的碗;將竹筒破成細條,削光滑了,就是筷子;將一段一頭有節的竹筒,在側面開個孔,掛在墻上,就是筷筒;將細竹筒一端破開,去掉篾黃,劈成細絲,就是刷鍋碗的炊帚;將竹條用篾絲繞起,就成為一個蒸架;將篾絲隨便一編,就成了一個笊籬;而選一個兩頭有節的竹筒,在適當的位置截開,適當的修口,長的一頭當罐身,短的一頭當罐蓋,套進去嚴絲合縫,用來裝食物或茶葉,也很是不錯。

畚箕和掃帚 江南農家常用的竹器還有竹畚箕,做竹畚箕的方法是:先用柔軟的杉樹條彎成U形,兩端用繩子套住,使其不變形,將毛竹破開,劈成篾片,畚箕是經常使用的器物,而篾黃(竹子的內層組織)較脆,不耐用,所以必須要用篾青(竹子的青色外皮)。制作時先用粗篾片在U形杉樹條的底部交叉編制畚箕的“屁股”,然后再以伸出的篾片為緯,用細篾片繞著U形樹條編織,逐漸收口,為了避免畚箕口的篾片脫落,還要將緯篾破開,敲入一頭帶鉤的竹簽,最后取一根山間萬年藤,插入U形樹條的兩側,穿過篾片,擰轉環繞,形成畚箕的提手。南方竹畚箕有大有小,小畚箕一般用于挖土,也可以在收獲時盛提薯塊花生蔬菜等物,大畚箕則用于擔草擔廄肥。如果將竹枝去除葉子,捆成小把,取大拇指粗一米長的竹梢一段,削去竹枝,只在最后一節留出半尺長的竹枝,然后用長篾片一邊緊繞,一邊逐步添加去了葉的小把竹枝,邊添加邊收束,再將竹篾末端敲進楔子,敝帚一把就做成,與畚箕成了一對恩愛夫妻。

竹笠 竹笠也是江南農家常用的竹器。竹笠可以擋雨遮陽,也可以扇風納涼。毛竹被破成細篾片,就可做成竹笠,先起一個尖頂,在下面套上模型,依照模型進行編制,逐漸伸展成一個圓形帽檐,最后收邊。帽頂和帽檐都有兩層,做法一樣,做好后先在外層里側填充上棕片或大箬葉,再安上里層的帽頂帽檐,用篾片固定好,就可以使用了。有些竹笠則直接用篾片編制,以細竹條圈邊,但防雨效果稍遜。

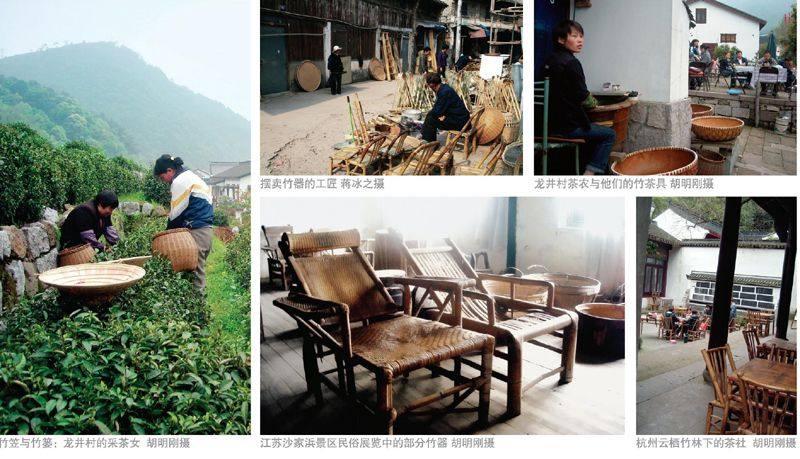

制作竹器的匠人

篾匠 南方雨水多,空氣水分大,農家收獲的谷物容易產生霉變,要經常晾曬。一般情況下,村里都有專門的空地,稱為簟場,專門用來晾曬谷物,而要晾曬谷物,大簟必不可少,不過,大多人家自己都做不了大簟,要請專門的篾匠師傅上門來做。篾匠是一個很古老的職業,所需工具不多,幾把篾刀,一個牽鉆,一個圍腰,一根長長的竹尺,就可以隨時隨地制作器物,砍、鋸、切、剖、拉、撬、編、織、削、磨,各種工序非常熟稔。與其他竹器相比較,竹簟的制作還是比較粗疏的。制大簟用的篾片很長,是用整棵毛竹破成,挑篾交叉的時候,以竹尺把混亂的篾片理順溜。竹簟兩側,用麻線修邊,兩端用長竹片固定。不用時,可以像畫軸一樣卷起來。除了晾曬谷物,竹簟還有一個用處:在搭建簡易臨時窩棚時,可以當屋頂,也可以當墻壁。

農家裝米麥顆粒的時候,要用米籮(板籮)。米籮對竹篾的要求就高了,制作米籮時,篾匠將兩把匕首一樣的刀子往木墩上一插,就形成了“劍門”,篾片必須通過“劍門”拉過去,才有一樣的寬度,篾片兩面,用刮刀細細地刮過,十分光滑,嚴絲合縫,這樣編織出來的板籮不漏米粒麥粒,連面粉都漏不出來。

做竹涼席的要求比米籮還要高,全部要用竹皮青篾,破得更細,更薄,刮磨得更光滑,盡管制法與打簟相同,但做一床竹涼席需要兩三天時間。此外,篾匠還做米篩、畚斗、竹箱子等,樣樣都拿得出手。

忽然想起一個民間傳說:乾隆皇帝下江南,看見一個篾匠在干活,就上前拿起一塊破開的竹片,指著青的一面,問這是什么,篾匠大概知道文字獄的厲害,就說,這叫竹皮。乾隆皇帝把竹片翻過來,指著黃的一面問,這是什么,篾匠說,這是竹肉。如果按照江南人的說法,這是篾青,這是篾黃,就要被曲解成“滅清”“滅黃”,肯定是要被殺頭的。乾隆皇帝本來想找個茬拿江南人開刀,但篾匠卻聰明地避開了。一個普通的篾匠都有這樣的大智慧,江南人的聰明實在令人佩服。

扼椅匠 篾匠用的材料大都是冬竹,一片竹子能破六層到八層篾,薄篾片如刀一樣鋒利,篾匠的雙手總是被篾片割出道道的傷口,苦不堪言。而扼椅匠似乎就沒有這么多的痛苦,但需要細心。扼椅匠不用破篾,因為他們一般用的都是小竹子,當然老冬竹更好,不易被蟲蛀。扼,也就是把竹子彎曲。以扼竹椅為例,先將竹條一一插入鑿好孔的竹架子中作為竹椅子的坐板,再將用來做椅子腳的竹子算準尺寸后在適當的位置進行鑿孔,用來插棖或坐板。鑿孔時,要輕輕地敲打鑿子,不能把竹子鑿裂,椅腳與椅板轉角的地方,是最關鍵的,算準大小,鑿去一面的竹皮,形成一個凹口后,在另一面將竹黃挖去,然后將其放在火上烤,待烤出竹油時,細細彎曲成相應的角度,再用冷水一激使之定型,最后將需要的竹材部件插入。竹椅成型后,還要在連接處用手牽鉆鉆孔并插入竹銷釘,使之堅實。

除了竹椅,扼椅匠還會做竹桌和竹茶幾,根據顧主的需要,還可以做竹櫥、竹床等諸多竹家具。這些竹家具與竹樓竹屋相結合,呈現出一種極為和諧的山野味。

盤籠匠 除了篾匠和扼椅匠,還有一種匠人是專門制作竹蒸籠的。制作竹蒸籠時,首先要將竹材破成5厘米寬的竹片,刨得非常光滑,然后用幾個竹片盤成比鍋的口徑略小的外圓圈,在上面鉆30多個孔,再用不銹鋼絲固定。接下來,以木條為橫檔,以青篾編織成蒸架,與外圈固定后,再把盤好的內圈放進外圈里面,以便套疊。整個制作完成后,會有六七個或八九個蒸籠套疊成一組。籠蓋則是用竹篾編成穹窿形,再與外圈緊固在一起,放置于整組蒸籠的最上端。用竹蒸籠蒸出的食品,帶著一股毛竹的清香味道。

可以說,在南方鄉村,農家的生活離不開各種竹器。這些竹器,取天然植物資源為我所用,對人們的身心健康是十分有益的。