鄉鎮企業農產品加工業休閑農業的發展與變化

黨的“十六大”以來尤其是黨的“十七大”以來,鄉鎮企業、農產品加工業和休閑農業堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,全面落實科學發展觀,以促進農民就業增收為目標,以轉變經濟發展方式為重點,加快體制機制和技術創新,大力發展農村二三產業,大力促進農民創業,大力推進區域間產業轉移與承接,結構布局進一步優化,產業層次進一步提升,自身素質得到全面增強,鄉鎮企業轉型提升和農產品加工業、休閑農業創新發展的格局加快形成。

發展:取得新成就,作出新貢獻

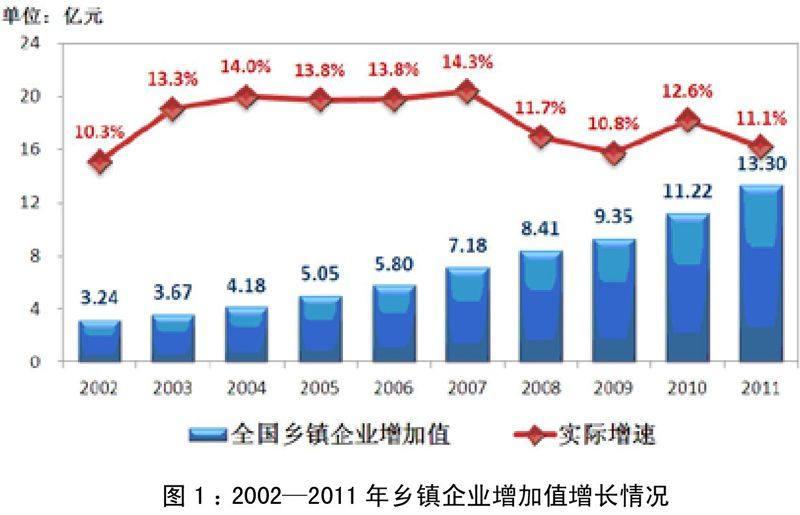

黨中央、國務院高度重視鄉鎮企業、農產品加工業發展,2004年以來中央出臺的9個一號文件,都明確了具體要求,提供了強大的動力。2011年鄉鎮企業實現增加值超過13萬億元,比2002年增加了近2倍,年均實際增長達到12.8%;規模以上農產品加工業總產值達到15.07萬億元,比2002年增長了4倍多,年均增長20%以上。

(一)農民就業增收的重要渠道。2011年末,鄉鎮企業吸納農村轉移勞動力超過1.6億人,比2002年增加2900萬人,占農村就業人數的比重從27.6%提高到40.0%;全年支付勞動者報酬2.6萬億元,是2002年的2.33倍,年均增長接近10%,2011年農村居民人均從鄉鎮企業獲得收入2471元,比2002年增加1611元,比重達到35.4%,比2002年提高0.7個百分點。 2011年,規模以上農產品加工企業7.95萬家,從業人員1926.44萬人。

(二)工業反哺農業的重要力量。10年來累計農業支出達到2415億元,2011年總額401億元,是2002年的2.24倍。國農產品加工業產值與農業產值比從0.6∶1提高到1.8∶1,等于10年再造了一個中國農業。

(三)壯大縣域經濟的重要支柱。東部鄉鎮企業對縣域經濟發展的貢獻率在40-60%之間。中西部和東北地區超過70%以上。

變化:形成了新亮點,積累了新經驗

黨的“十六大”以來,我國鄉鎮企業、農產品加工業和休閑農業遵循經濟社會發展的客觀要求,順應農民就業增收的新期待,加快結構調整、技術創新和素質提升,努力克服國際金融危機的影響,實現了平穩較快發展。

(一)鄉鎮企業轉型升級取得新成效。二次、三次產業結構由2002年的77.38︰21.56調整為74.98︰23.77,三產比重提高2.21個百分點。規模鄉鎮工業企業中的農產品加工業比重不斷提高,2011年達到32.5%,接近三分之一,比2002年高5.6個百分點。各類鄉鎮企業園區超過1萬個,園區企業完成總產值15萬多億元,占鄉鎮企業總產值比重達到28%,比2002年提高12個百分點。

二是企業自主創新能力增強。2011年全國鄉鎮企業擁有技術創新中心和研發機構6.77萬個,比2002年增長50%。2011年鄉鎮企業中專及技校以上文化程度從業者達到3600萬人,是2002年的2.8倍,比重由2002年的10%提高到24%。

三是區域經濟發展協調性進一步增強。東部、中部、西部和東北地區鄉鎮企業總產值比例由2002年61.5︰18.3︰11.2︰9.0,調整為2011年的57.9︰20.4︰12.1︰9.6,東部地區下降3.6個百分點,中部、西部和東北地區分別提高2.1、0.9和0.6個百分點,地區之間發展更加協調。

(二)農產品加工業創新發展開創新局面。中央高度重視農產品加工業,在促進農產品加工業發展方面具有里程碑意義,農產品加工業已成為國民經濟中最具成長活力的產業之一。2003年-2010年8年間,我國農產品加工業總產值從2.75萬億元增加到12.27萬億元,年均增長近24%;食品加工業產值在農產品加工業中的比重從40%提高到50%。加工產業集聚園區健康發展,加快實現加工園區化、園區產業化、產業集聚化。由1個國家農產品加工技術研發中心和261個專業分中心組成的國家農產品加工技術研發體系初步形成,逐步打造成資源整合、信息共享、聯合攻關、專業化發展、創新應用的大平臺。

(三)休閑農業成為農民就業增收的新亮點。“十六大”以來,隨著城鎮化步伐的加快和生活水平的不斷提高,城鄉居民休閑消費需求快速增長,促進了休閑農業的發展。據不完全統計,截至2011年底,全國休閑農業與鄉村旅游年經營收入達到1500億元,年接待休閑旅游人員超過7億人次,農家樂達150萬家,休閑農業與鄉村旅游產業園區超過2萬家,帶動了1500萬農民就業。休閑農業成為貫穿農村一、二、三產業,融合生產、生活和生態功能,緊密連結農業、農產品加工業、服務業的新型產業形態和新型消費業態。

(四)農民創業成為鄉鎮企業發展的新增長點。中央高度重視農民創業,目前全國已累計約有520萬農民工回到農村發展現代農業、開辦工商企業,平均每個創業者能帶動3.8人就業,農民興辦的企業總數,已占到全國鄉鎮企業總數的1/5。農民創業主體大都是打工或本村從事技術和管理方面的人員。創業行業主要是規模種養業和一般工商業、手工操作業。創辦方式主要依靠能人帶動、產業集群帶動和專業市場帶動。創業目的以增收為主、實現人生價值、提升家庭地位。創業機會主要是來源于當地產業特色、打工經驗積累、外來企業的誘導。創業類型包括家庭經營型、經商回歸型、打工轉化型、集群帶動型、企業裂變型、親友幫扶型。