規劃整體景觀,打造花園城市

侯碧清 彭鋒 侯中原

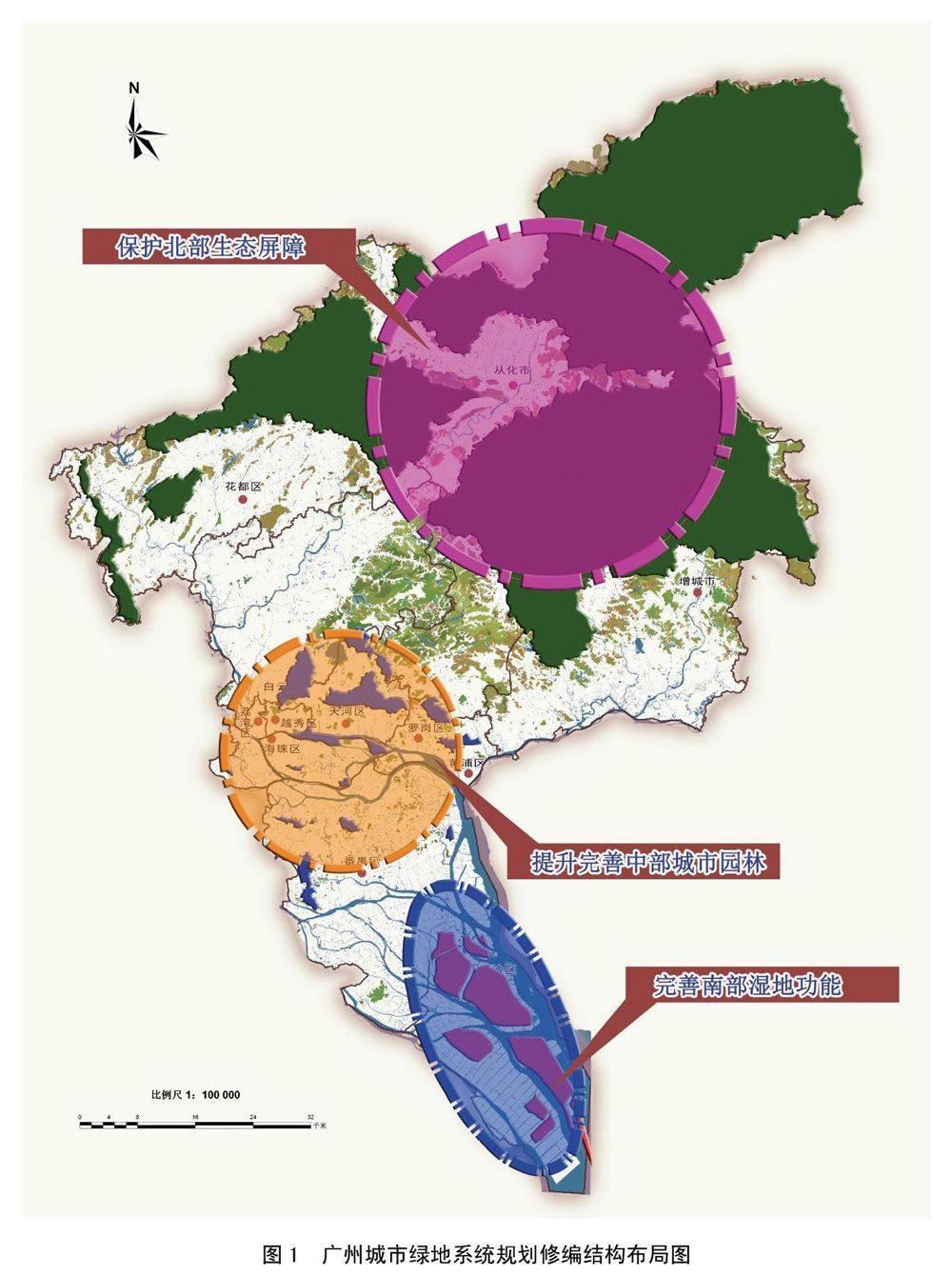

摘要:對廣州城市綠地系統規劃修編的背景和城市綠化現狀分析后提出了城市綠地系統規劃的理念,即把廣州放在珠三角城市群中設計其景觀格局,并凸顯嶺南文化與花城特色。主要規劃要點是:保護北部生態屏障,完善優化中部城市園林結構布局,合理利用南部濕地。

關鍵詞:珠三角;綠地系統;規劃修編;廣州

中圖分類號:TU985

文獻標識碼:A

文章編號:1671-2641(2012)03-0000-00

收稿日期:2011-10-10

修回日期:2012-02-20

隨著社會和經濟的發展、城市規模不斷擴大,城市的生態壓力日益加劇,環境問題逐漸凸顯。“保護環境”“人類與自然共存”成為人類的共識。以綠色植物為主體的城市綠地系統對維護城市環境、改善居民的生活質量、保護生物的多樣性、維持生態系統的穩定性等具有不可替代的作用,是實現城市可持續發展的重要基礎設施[1]。

廣州上一版城市綠地系統規劃建設突出了“青山綠地工程”和“綠色亞運”主題,贏得了國家園林城市和國家森林城市等多項殊榮。而廣州下一個目標應該是什么?顯然不應還停留在新建公園、道路,增加綠量和綠道網絡上,而應把廣州納入珠三角城市群區域的整體景觀中進行設計,使之成為珠三角城市群區域整體景觀生態過程與格局的有機組成部分。

1.廣州城市綠地整體規劃的背景與困惑

1.1背景

“兩個亞運”的成功舉辦大大提升了廣州的城市品質。后亞運時代,廣州面臨著諸多機遇和挑戰,一方面,《珠江三角洲改革發展綱要》(以下簡稱綱要)指引廣州往國家中心城市方向發展,努力成為國際商貿中心和世界文化名城,同時兼顧“低碳廣州、智慧廣州、幸福廣州”的目標(以下稱“三個廣州”);另一方面,“十二五”開局后,,經濟發展方式加速轉型升級,廣州城市規模、功能布局和產業結構都將發生深刻的變化,因此及時對上版廣州市城市綠地系統規劃進行修編,使之與現今的發展戰略相適應就顯得尤為重要。

1.2困惑

廣州地處南亞熱帶,優越的氣候條件孕育了豐富的植物資源,借著亞運會等重大項目的契機,廣州采取了眾多綠化措施,加大了對城市的建設力度,近幾來,廣州先后獲得“國家園林城市”“國家森林城市”“花園城市”等榮譽稱號。但作為國家中心城市與國際大都市,廣州的整體綠化品質與紐約、倫敦等國際大都市之間還存在著較大差距。存在問題主要有:綠地結構布局不夠合理、綠量不夠、后期管理不到位等。因此,廣州城市綠地建設必須改變原有的城市綠化思維,宏觀上統一謀劃,中觀上科學布局,微觀上精益求精,才能突破目前的困境,實現質的飛躍。

1.2.1城市綠地規劃理論體系有待完善

長期以來,綠地系統受“碳氧平衡”理論的誤導,缺乏對綠地數量和分布進行缺乏定性與定量相結合的科學研究;綠地規劃布局、植物選擇缺乏必要理論指導。因此,必須結合生態園林、大地景觀規劃、地植物學、景觀生態、3S技術等理論技術相關理論來進一步完善城市綠地規劃理論[2],不斷提高綠地系統的綜合服務功能。

1.2.2傳統城市綠地綠量需要充實

由于經濟的快速發展和人口的大量涌入,城市生態環境急劇惡化,因此,如何有效增加綠量、最大限度地發揮植物群落的生態功能和景觀功能、對城郊結合部的綠地進行布局等是成為了現代城市綠地系統規劃的重點。

1.2.3傳統規劃方法有待創新

城市綠地的規劃一直沿用傳統方法,缺少對新方法的實踐應用,這非常不利于城市綠地系統的可持續發展。應要順應不同學科相互交叉、融合、創新的大趨勢,充分利用現代科學技術理論、方法和成果,如運籌學、生態學等學科及3S技術、數學模型等手段,不斷完善城市綠地系統的規劃方法 [3]。

2.現代城市綠地系統規劃理論與方法

2.1主要理論框架

現代城市綠地系統規劃理論主要包括:生態學理論、城市規劃理論、3S技術理論、大地景觀規劃理論、開敞空間優先理論、地植物學理論。

2.2 城市綠地系統規劃的發展趨勢

現代城市綠地系統規劃融合生態學、3S技術等多種學科技術的研究成果,滿足管理者、決策者及公眾的不同需求,具有一定的時代特征。王浩先生總結了城市綠地系統規劃應具備八大特點[4]:

①規劃理性化;②布局多元化;③結構系統化; ④空間開放化;⑤綠化森林化;⑥景觀人文化;⑦水景生態化;⑧設施人性化。

2.3主要技術路線與方法

通過3S技術調查與綠地資源本底調查,然后經景觀格局分析找出綠地布局問題,在此基礎上提出規劃布局、規劃目標、指標體系、分類規劃和植物布置等研究專題。

3.廣州城市綠地系統規劃修編建議

3.1現狀及主要問題

近幾年來,廣州圍繞建設“山、水、城、田、海”生態城市和“適宜人居住、適宜人創業發展”城市的戰略目標,大力推進“青山綠地”“藍天碧水”等城市生態工程的建設,取得了顯著的成績。截止到2011年,廣州建城區綠化覆蓋率達到40%,建城區綠地率35%,人均公共綠地面積15㎡,基本形成了較為完善的城市綠地網絡體系。廣州上版城市綠地系統規劃較好地解決了綠地布局問題,基本構建了綠地系統的基本骨架,奠定了綠地升級提質的良好基礎。但也必須承認,廣州綠地系統目前確實也存在著諸多問題:宏觀上,整體綠化水平不高,各指標均與國際大都市存在較大差距,特別是人均公共面積;中觀上,各綠地類型布局還有待進一步優化完善,且需要對城中村、城鄉結合部等綠化建設最薄弱地帶進行規劃修建;微觀上,需關注立交橋、屋頂綠化以及垂直綠化等特色空間的建設。

3.2修編的目的及意義

貫徹落實科學發展觀,以《綱要》為指導,將廣州放在珠三角城市群中重新定位景觀功能、格局:以廣州現有綠地為基礎,進一步優化綠地結構布局,注重發揮綠地生態服務功能,從珠三角(廣佛肇)一體化角度整合和織補城市邊緣,重點建設城郊結合部和城中村綠地、森林公園和自然保護區,統籌城鄉,讓森林擁抱城市,讓城市走進森林,提升城市載體的生態基質。把廣州建設成為世界一流的生態園林城市。

3.3修編的理念

3.3.1綠色織補

綠色織補城市景觀理念以景觀生態學景觀異質性為基礎,在珠三角一體化趨勢下應作為綠地升級的核心理念。具體做法是:結合綠道、景觀林帶進行建設,從區域整體角度實現點、線、面,帶、網、環立體綠化。

3.3.2宜居環境 綠地系統規劃

以滿足人們對居住環境的要求為出發點,通過布置不同功能的綠地類型打造宜居環境。例如:在景觀環境中選擇具有保健功能的植物進行造景。

3.3.3休閑健康

將休閑、健康的理念融入綠地系統規劃,合理布置綠地類型,增加必要的休閑、娛樂、運動設施,滿足不同人群需求。例如:公園、風景名勝區、樓盤、休閑山莊、高爾夫球度假區等地方布局疏林草坪,最好選擇香化、美化樹種,可以讓人放松心情。

3.3.4“四綠”理念

“四綠”即“綠道、”“綠心”“、綠量”、 “綠網”。以廣州綠道為基礎,不斷完善綠地網絡體系,合理布局城市公園、綠地廣場、城市濕地、森林公園和自然保護區等 “綠心”。加強屋頂花園、高架橋等垂直綠化,增加城市總體開放空間和城市特殊空間“綠量”。以完善城市結合部綠地布局和提升綠地景觀質量為重點,構建珠三角城鄉一體的 “綠網”。

3.3.5地植物理念

遵循地帶性特征和植物群落演替規律,充分利用廣州豐富的鄉土植物資源,喬木當家,喬灌草立體搭配,提高城市綠地景觀多樣性和綠地系統的穩定性。遵從“生態位” 、“互惠共生(園林五行)” “物種多樣性”準則,植物造景,模擬自然群落,提升城市自然度。

3.3.6大地景觀三層次理念

堅持以“生態平衡”為主導,按汪菊淵先生提出的大地景觀三層次——“大地景觀——城市森林和園林——城市內綠地系統”進行合理布局[5]。具體到廣州市城市綠地系統的規劃則可表現為“市域——建成區——城市森林和園林”三層次。

3.4修編遵循的原則

3.4.1五規合一原則

在《綱要》指導下,將城市綠地系統規劃與廣州市社會經濟發展“十二五”規劃、城市總體規劃、土地利用規劃、林業規劃結合起來,統一協調、科學布局,提高綠地系統規劃的可操作性。

3.4.2城鄉一體原則

以“城市中心?——副中心——城鎮——村”為發展軸,按照“北部森林——中心城市綠地——南北濕地大地景觀”梯次合理布局綠地類型,構建城鄉一體的綠地網絡體系。

3.4.3 科學性、前瞻性原則

著眼三世廣州園林,天人合一,傳承創新,要在保留地域文化特色和借鑒現代園林建設成就的基礎上,根據廣州的城市定位和未來發展需要科學、長遠地布局綠地系統,保證城市可持續發展。

3.4.4 整體優化原則

城市綠地系統規劃按照“整體結構優化,局部精心營造”的原則,把廣州放在珠三角范圍內構建整體的城市綠地系統。

3.5 修編戰略

3.5.1 四個角度

1)珠三角一體化(廣佛肇、廣佛)角度

“珠三角一體化”已上升為國家戰略,廣、佛、肇要成為標桿和示范,修編要應從區域整體景觀角度安排景觀格局,維護城市生態系統完整性,保持生態過程的連續性。

2)產業轉型升級角度

緊抓產業轉型升級的機遇,與低碳生活、“兩型社會”、生態旅游示范區等建設相結合,打造魅力廣州。

3)民生優先的角度

提高生態環境質量,推進城鄉基本公共服務均等化,讓城鄉居民共享發展成果,建設幸福廣州。

4)綠地系統角度

統籌城鄉環境、城市內綠地、城市森林建設,以生態、綠色理念為指導,以現代文明、科學技術與嶺南文化為支撐,打造智慧廣州。

3.5.2 大地景觀三層次

區域景觀分三層次,從大到小分別是:珠三角——廣佛肇——廣州;廣州北部——中心區——南部濕地;大地景觀——城市森林和園林——城市內綠地系統。把握各層次之間的關系,從宏觀、中觀到微觀來布局廣州綠地系統。

3.5.3 六大體系

1)城鄉一體的公園體系

建立并完善以城市公園和城郊森林公園為主的城鄉一體的公園體系,以滿足人們休閑度假需求。

2)景觀綠地網絡體系

由景觀綠色斑塊、綠色廊道和景觀節點組成城市景觀綠地網絡體系,形成多功能的立體有機景觀生態體系。

3)河流濕地體系

以建設主要河流林帶和保護臨海濕地為核心,不斷完善景觀功能,突出生態功能。

4)防火避險體系

制定森林公園防火和避險機制,提高防火避險能力。

5)生態旅游與休閑服務體系

不斷加強以森林公園為核心的生態旅游景點建設,努力提升服務管理水平,打造旅游精品,構筑具有濃郁地方特色的生態旅游與休閑服務體系。

6)數字園林與科學管理體系

運用現代科技(如3S技術)搭建園林數字平臺和科學管理體系,滿足城市綠化管理需要。

3.6 修編的重點

自上一版規劃實施以來,北部綠地質量提升,南部綠地數量增加,布局更加均勻合理,基本上解決了廣州城市綠地北多南少的問題,但還未完善,此次規劃修編便是對上版的深化和升級,根據城市發展需要重點保護北部生態屏障,提升中部園林品質,完善南部濕地功能。重點樹立“北部森林生態”“南部濕地生態”兩極生態品牌,以綠道串聯城市公園與森林公園,打造“景觀項鏈+景觀生態谷”系統,實現整體景觀生態化,局部景觀個性化,線性景觀網絡化[6]。

3.6.1保護北部生態屏障

北部山區的綠地主要是山地森林公園和自然保護區,是廣州重要的水源保護地和生態安全屏障。近年來,北部山區綠地秉承“保護性開發”的理念,不斷加大對生態公益林的保護和改造力度,合理有序地開發森林旅游,以河流濱水綠帶、道路景觀廊道為紐帶,以森林公園、自然保護區為核心,構建以山地森林為主體的綠地生態網絡系統。具體做法,可效仿美國黃石國家公園,設立廣州北部特大型國家森林公園或生態特區,并可申報世界自然遺產。

3.6.2提升完善中部城市園林

以建成區綠地為重點,進一步完善以城市主干道、濱水廊道為主的綠地網絡體系,提升城市公園、廣場綠地、居住區、小游園等綠地斑塊的綠化品質,提高植物多樣性,構建喬灌草立體復合結構群落,提高城市綠量,突出城市文化特色。

3.6.3完善南部濕地功能

廣州南部擁有大片的濕地資源,應在現有濕地公園的基礎,進一步增加濕地公園面積和數量,完善觀賞、游憩、休閑、運動等相關配套設施,提高濕地公園等級和品質,完善綠道網絡體系,最終構建起以綠道網絡為骨架,濕地公園為核心,郊野公園、小游園等為補充的南部濕地公園系統(圖1)。

3.7修編的專業技術支撐

3.7.1多學科團隊

建議建立以生態學、城市規劃學、植物學、園林美學、心理學、社會學等為主的多學科團隊,并聘請國內外專家設立多個專家組,已經充分發動和依靠社會廣泛參與,集思廣益,強調科研團隊和規劃團隊相結合、管理部門和公眾參與相結合、專家指導與領導意見相結合的團隊理念。

3.7.2綜合性平臺

建議搭建城市綠地系統的綜合性應用平臺,設置城市綠地規劃、施工、植物配置、后期管理、病蟲害監測等功能模塊,提高城市綠化管理水平和效率。向城市綠化的數字化、可視化方向發展。

3.7.3專題研究

為了使城市綠地布局更加合理,應積極開展城市熱島效應研究專題和綠化植物研究題。

3.8 修編保證機制

為確保規劃得到的貫徹落實,建議成立由市政府主要領導牽頭,市相關部門組成的規劃修編領導小組,并邀請國內外知名專家組成顧問咨詢團隊,指導規劃修編,修編初步成果廣泛征求民意,吸收民間智慧。修編成果經專家論證后按程序報批,由市政府制定實施意見,市人大負責監督實施。

4. 結語

城市想要實現要可持續發展,提升的競爭力,就必須提高城市發展的軟實力,城市綠化建設對于改善城市生態環境、提高城市品質和軟實力具有舉足輕重的作用。本次綠地系統規劃修編是在廣州后亞運時期、“三個廣州”及“十二五”開局要求的背景下提出來的,是廣州城市綠化建設向更高層次、高品位花園城市發展的必要。本文通過分析梳理現代綠地系統規劃現狀與趨勢,指出現代綠地系統規劃必須在理論、方法、內容等方面進行創新才能解決升級的種種難題。

參考文獻

[1] 馬錦義.論城市綠地系統的組成和分類[J].中國園林,2002,18.

[2] 王靜霞. 新世紀中國城市規劃的發展展望[J]. 城市規劃, 2002, (02).

[3] 馮曉華. 3S技術與建立重慶市渝中區環境信息系統的思考[J].重慶環境科學, 2001, (06) .

[4] 王浩 .城市生態園林與綠地系統規劃[M]. 中國林業出版社 ,37-43.

[5] 汪菊淵 .城市生態與城市綠地系統[J].中國園林,1987,(01).

[6] 侯碧清 后亞運時代低碳背景下廣州森林公園建設[J].廣東園林,2010,03?