戰爭中的女人

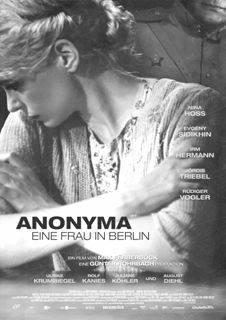

哈米

“戰爭讓女人走開”——這是早些年一部電影的名字。無論這話后面透出的目光是憐惜還是輕視,可是,殘酷的戰爭中,女人走得開嗎?看了德國電影《柏林女人》(馬克斯·法貝爾布克編導,尼娜·霍絲主演),更加相信,女人不僅無法在戰爭中(甚至戰后)走開,而且會比男人付出加倍的犧牲!

長達兩小時的《柏林女人》,憑借戰爭場景的宏觀展示與人物內心的精細雕刻,把1945年德國婦女在攻克柏林的蘇聯紅軍占領下,隨時隨地遭受殘酷蹂躪的悲慘命運,冷峻地端到了觀眾眼前。如果你不是抱著隔岸觀火看熱鬧的心情,那必會因震撼而陷入沉重的思索。

電影以沒有姓名的德國女記者“我”為中心線索展開敘述。被無數次強奸、輪奸的“我”,在百般無奈之下,主動去找蘇軍軍官提供性服務,以期有個固定的“侵犯者”而求得相對的人身安全。第一次將錯就錯把看上自己的阿納托爾權充“保護人”,可這個英俊小子吉卜賽人似來去無蹤,根本起不了保護作用。她又硬著頭皮找到了少校安德烈(算是這里最大的軍官),做了他的“專用工具”。盡管阿納托爾依然時時前來侵犯,但在少校的庇護下,“我”與一批婦女聚居的寡婦家,成了安德烈那群軍官的活動場所的同時,大家的安全也基本有了保障。

這些軍人為什么如此肆無忌憚,最可以理解的解釋是:復仇!在隆隆前進的坦克上,在斷墻殘壁、尸橫遍地的大街頭,在闖入民宅擄掠財物和婦女的當口,蘇軍戰士狂喊猛叫:“柏林是我們的!德國是我們的!”他們對不順從的婦女隨手毆打、殘殺。一個德國女人轉述,一名獲得鐵十字勛章的納粹軍人在幫她提水時曾這樣說:“只要蘇聯人以我們四年來折磨他們的百分之一來對付我們,德國人全會死光光。”

冤冤相報是戰爭的一種極端性悲劇。但《柏林女人》揭示的遠不止這個!一種更深、更痛楚、更讓人無奈的悲劇,竟是用貌似喜劇的形式出現的——在安德烈少校庇護下,這一大群受過凌辱的柏林女人(如今為蘇軍的服務居然“正常化”了),得到了用馬肉替代的俄羅斯臘腸、熏肉、比目魚、撒有碎果粒的蘋果派蛋糕、黃油、伏特加烈酒??又唱又跳地歡宴之際,覺得用自己的身子換取“滋潤生活”頗為值得,竟然大談起自己跟蘇軍大兵交歡的種種情狀。但是不能用 “墮落”一詞來概括這群德國女人。不能!這是戰爭砸毀了人的生存權利,進而摧滅了人的尊嚴,從根本上扭曲了人性導致的悲劇!

誠如電影里“我”所說的:愛情,已改變了原意。“我”為求生存、求不被太頻繁地強奸而被迫主動為少校提供“服務”,竟然最后產生了真情(恰似《夜間守門人》里的那個納粹軍醫和被他凌辱的猶太姑娘)!最后兩人的纏綿是充滿柔情的。“我”這樣輕聲對少校傾訴:“戰爭改變了話語的意義。‘愛情不再擁有它以前的含義。盡管如此,我還是想我的男人找回我這個被他拋棄的女人。??就在今天,現在,就這一秒,我感到舒心。”此前還有一段動人的對話——少校安德烈:“我想抱著你,抱一輩子。”無名女人:“哪能吶,我在柏林,你在莫斯科;沒人有那么長的手臂。”安德烈:“試一下吧。”他倆相互緊握手掌的兩次大特寫洋溢著詩意。所有的強奸犯都沒有被處理,恰恰安德烈少校被“另調”了。“調”哪兒?這位熱戀著的柏林女人渴望知曉。沒有答案。

《柏林女人》不是杜撰的,它是根據德國女記者瑪爾塔·希勒絲在1945年柏林淪陷期間撰寫的同名日記于2008年拍攝的,在德國本土圣巴巴拉國家電影節獲得最佳國際電影獎。日記先是在朋友間傳閱,后經人推薦于1950年代先后在美國、英國出版;根據作者保護自身安全的要求為其匿名。2003年再版時方署上記者的真實姓名。電影公映后反響強烈:俄國認為歪曲了蘇軍形象;德國認為抹黑了日爾曼婦女。但電影揭示的人性誰都不能不為之動容。據英國軍事史學家安東尼·比弗《柏林:1945淪陷》統計,三年多時間里,共計兩百萬名德國婦女被強奸、輪奸;僅柏林,遇害婦女就有十三萬,其中一萬人因不堪受辱而自殺。也有被奸而懷孕的,因羞辱而殺死親生嬰兒;學校女生則有集體自盡的。

女性無法走出戰爭,人類如何能容忍戰爭!