明張元善書“敬恕”、“進士第”刻石

馬國莉 房樹輝

【關鍵詞】河北正定;府學;明代刻石;張元善

【摘要】“敬恕”、“進士第”雙面刻石原立于正定府文廟的崇圣祠內,現存隆興寺,由明代陜西韓城人、時任真定府通判的張元善所書,字體勁健,氣度飽滿,本文對此刻石進行了簡述。

正定縣文物保管所非常重視對正定轄區內石刻文物的保護,并將一些散存的碑碣石刻集中到隆興寺內保管。2005年,隆興寺龍騰苑修建碑廊后,又將這些石刻文物集中于此展示,其中包括原立于正定府文廟的“敬恕”、“進士第”刻石。

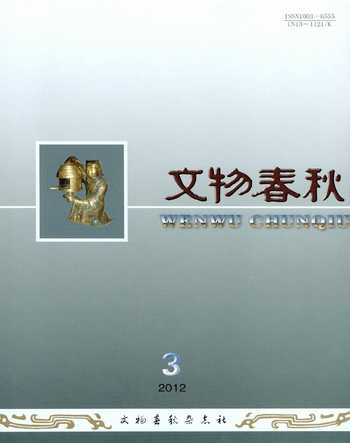

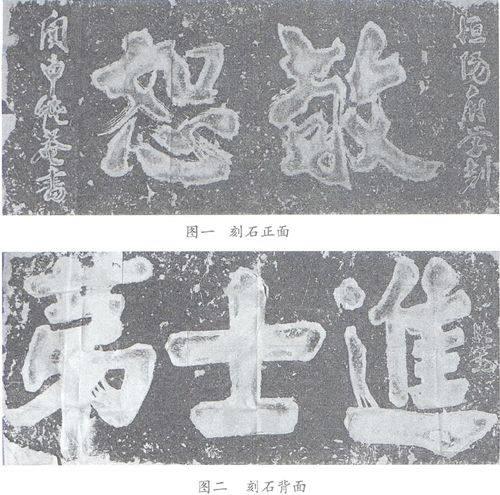

此刻石系青石質,高68厘米,寬157厘米,厚22.5厘米。雙面橫向陰刻。正面刻“敬恕”二字,楷書,“敬”字高50.5厘米,寬53厘米,“恕”字高47厘米,寬44厘米;上款為 “恒陽府學刻”,落款“關中純庵書”, 均為行書(圖一)。背面刻“進士第”3個大字,亦為楷書,字體勁健,氣度飽滿,富有韻致;上款草書“純庵”(圖二)。

清光緒元年《正定縣志·金石篇》記:“明張元善石刻大字。元善,字純庵,陜西韓城人,官通判。字曰‘高大光明、‘郡德堂、‘進士第、‘敬恕,并正書。”張元善,明史無載,陜西韓城人,官居真定府通判。通判,官名,宋朝置,在知府下掌管糧運、家田、水利和訴訟等事項。明朝于地方各府置,為府之副職,位于知府、同知之下,正六品,與同知分掌巡捕、管糧、治農、水利、屯田、牧馬等事。河北阜平內長城茨字14號臺樓內有一塊明萬歷二年(1574年)兵部右侍郎汪道昆等人閱視薊、遼、保定邊務時所立的石碑,碑文中有真定府管倒馬、龍固關通判韓城張元善題名,應為同一人。另張元善系隆慶二年(1568年)戊辰科殿試金榜第三甲,曾為其故鄉韓城城隍廟的牌坊題字“監察幽明”、“保安黎庶”,行楷字體雄渾流暢。

“恒陽府學”即指正定府學,因正定地處恒山之陽,古有“恒陽”之稱。正定府文廟位于正定城內中山路中部的路北,今正定中醫院及解放街小學處。據《正定縣志》載,府文廟在府治東金粟岡,宋以前建制不可考。宋熙寧三年(1070年),龍圖閣學士、知府事吳中復創修,元祐三年(1088年)蔡京守成德軍時,遷而大之。金、元增修,規制乃備。元末毀于戰亂。明、清多位知府陸續重修,從而形成了中、東、西三路并舉的格局。東路為學宮,西路為祭祠,中路為文廟的主要建筑,自南而北依次為牌坊、照壁、欞星門、戟門、大成殿、崇圣祠等。張元善所書“敬恕”、“進士第”刻石在明萬歷年間即立于崇圣祠內。

崇圣祠是祭祀孔子的五代祖先的祠堂。唐貞觀四年(630年),唐太宗“詔州縣學皆作孔廟”,為地方大規模興建文廟之始,學、廟合而為一,不但是祭祀孔子的專廟,也是古代教育的場所。

“敬恕”、“進士第”的文化內涵與文廟尊孔尚儒的氛圍非常契合。“敬恕”二字,《說文解字》釋:敬,肅也。肅,即恭敬 、慎重。恕,仁也。仁,即仁愛之心,寬恕之心。2000多年前孔子教弟子仲弓(冉雍)行仁則必心懷敬、恕二字。敬以持己,恕以及人。惟有敬以持己則德立,恕以待人則德弘。此敬恕仁德在中國歷史上一直被人們認知和尊崇。張元善書“敬恕”,亦可見其對此二字內涵的深刻理解和敬崇,同時具訓示后人的作用。

正定府文廟規格很高,且人才倍出,雍正十一年(1733年)正定知府鄭為龍在《重修府學文廟記》中云:“正定郡北鎮恒山,南臨滹水,地號名區,化推首善,而文廟之肇尤為特重。其局勢恢闊,規模宏遠,瑞氣所鐘,人文輩出。凡擅文章之山斗,優相業之經綸者,代不乏人,無一不發軔于此。” 張元善書“進士第”三字,在對之前正定府學文廟人才培養肯定的同時,也希冀后世出現更多的優秀人才。

“敬恕”、“進士第”均體現著濃厚的儒家思想,尤其是訓示人們謙謹恭敬處世、寬厚仁愛待人的“敬恕”二字,其文化內涵在現今社會依然有進步意義。

〔責任編輯:成彩虹〕