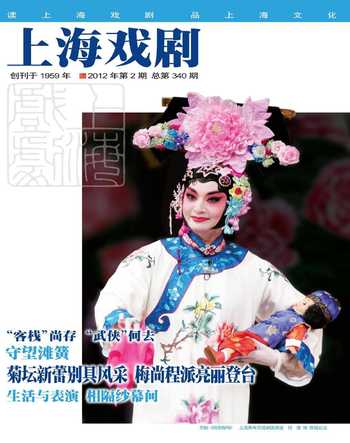

在長江三角洲土壤上生長的藝術之花

朱恒夫

灘簧,是長江三角洲地區的人們對產生并成長于該地的由說唱嬗變為戲曲的表演藝術的一種習慣性的稱謂,它是一朵在長江三角洲土壤上綻放的藝術奇葩。

灘簧成為一個地方劇種,時間并不長,是道光以后的事情,但它從說唱嬗變為劇種的過程則相當漫長,它的源頭應是該地的民歌,后接受了彈詞、昆劇與花部的許多劇種的影響,才逐漸成長了起來。由于灘簧唱的是當地人熟悉的歌謠,跳的是當地人欣賞的舞蹈,表現的就是當地人的生活,與普通群眾的審美趣味十分吻合,故而,灘簧這一鄉土藝術之花越開越艷麗,越開越迷人,成了當地人們生活內容的一個有機的組成部分,許多人若有一段時間聽不到灘簧,就覺得生活失去了趣味。無錫有諺語稱“灘簧一唱,腳底發癢”。清無錫人余治在其《得一錄》卷十一之二中是這樣描述家鄉的灘簧受到歡迎的狀況的:“大班演戲,婦女看的還少,若打聽得某處有串客做,則約妯娌,會姐妹,帶兒女,邀鄰舍,成群結隊,你拉我扯,都去看戲,做一日,看一日,做一夜,看一夜,全然不厭。”每次灘簧演出之時,一定成了該地的狂歡節,人們奔走相告,呼朋引伴,觀時定聚精會神,觀后仍留戀不舍。余治是一封建衛道者,他對灘簧持堅決反對的態度,他提出了這樣扼殺的理由:“頓使婦女們當下眼花繚亂,欲火焚燒,已有按捺不住之勢。”但從另一角度看,這個所謂的“理由”告知我們,灘簧所演的劇目已讓觀眾達到了如癡如狂的程度。

各地的灘簧能夠在上個世紀初,得以迅速地發展,與上海這一國際化大都市有著很大的關系,以常錫灘簧為例,就可以看出這一點。常錫灘簧以班社的組織規模不斷地涌進上海,當是始于清光緒三十三年(1907)滬寧鐵路通車之后。但鐵路提供的交通便利條件僅是一個原因而已,更重要的原因是上個世紀初葉,清朝政府腐敗無能,不思進取,于內失去了統治的權威;于外,外交失策,常處于被動挨打的狀態。于是,法律更加松弛,社會更加黑暗,普通百姓承受著封建主義、官僚資本主義與帝國主義三座大山的壓迫,紛紛破產,不得不背井離鄉,出外逐食。而對于長江三角洲的人們來說,上海是他們首選的地方,因為上海在國內外經濟大蕭條的背景下,卻得到了畸形的發展。外國殖民主義者在租界中開工廠,辦銀行,通貿易。本國的民族工商業亦得到了快速的發展,工廠一座座地建立,商場一個個地開設,而工商業與城市服務行業必然需要大量的勞動力,于是江浙一帶破產的農民便涌入上海,鐵路則為他們提供了來到上海的便利條件。常錫籍的人多了,便自然地有了常錫灘簧的市場。民國九年(1920)十二月十四日的《申報》就有這樣的海報:“大世界新添無錫灘簧,在文明戲場日夜開演。”《珍珠塔》等劇目的成功演出標志著常錫灘簧已順利進入了“大同場戲”階段,而“大同場戲”的藝術形態無疑屬于戲曲的了。常錫灘簧在上海都市的溫床上由曲藝嬗變為戲曲,其它的灘簧如蘇灘、本灘、姚灘、甬灘等等,也莫不如此。

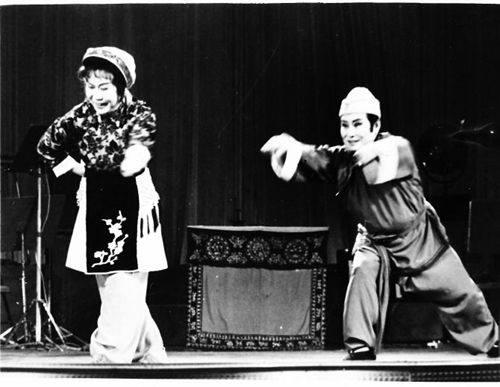

灘簧劇種以表現現代生活見長,而與時代脈搏扣得最緊的又莫過于滬劇。上個世紀二三十年代興起的“西裝旗袍戲”《黃慧如和陸根榮》、《阮玲玉自殺》、《范高頭》、《空谷蘭》、《姐妹花》、《閻瑞生與黃連英》等等,就屬于這類劇目。它們有三個特點:一是所反映的是現實生活中的真人實事;二是故事發生的環境是在上海城內;三是故事所反映的問題是彼時社會最關心的問題之一。滬劇反映生活的速度也是最快的,《阮玲玉自殺》一劇,演出時間是在阮玲玉自殺的第二天下午,幾乎與報紙的新聞報道同步。中華人民共和國成立之后,滬劇繼續發揮其反映現實生活的特長。上海被解放軍攻占之后(1949年5月27日)不到兩個月,上藝、文濱與施家滬劇團便分別在皇后劇場、中央大戲院改編上演了老解放區的新歌劇《白毛女》。不久,滬劇舞臺上又相繼演出了《小二黑結婚》、《王貴與李香香》等反映新時代風貌與革命斗爭生活的戲劇。1952年,演出了《羅漢錢》。這部戲奠定了滬劇在表現政治、革命題材方面領先全國戲曲界的地位。而1960年1月開始演出的《蘆蕩火種》和1963年愛華劇團演出的《紅燈記》則引領著全國戲曲邁向現代戲的道路。八十年代之后,滬劇的演出堅持以現代戲為主,成功的劇目接踵而至,如《金沙江畔》、《江姐》、《三代人》、《艱難的歷程》、《被唾棄的人》、《張志新之死》、《姐妹倆》、《明月照母心》、《大橋》、《今日夢圓》、《宋慶齡在上海》等等,可以這樣說,自上個世紀五十年代起,將滬劇所上演的現代戲連串起來,能夠完整地反映出從新民主主義革命到改革開放之后的中國現當代史的全部歷程。

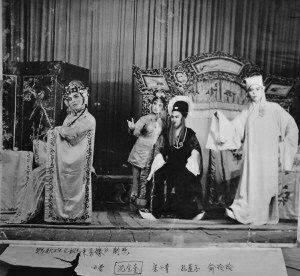

這里要特別提及的是,蘇灘在它成為戲曲的劇種之后,曾經以它弱小的身軀保護過奄奄一息的昆劇。以昆劇“傳字輩”為主的藝人組班的“仙霓社”,在民國三十年(1941)六月和民國三十一年(1942)二月演了幾場昆劇后,徹底散班。仙霓社的消亡意味著社會各方經過十余年振頹起衰的努力,最終歸于失敗。這個當時中國唯一獨立的昆劇戲班解散以后,許多昆劇藝人賴以生存的“飯碗”也就沒了。就在昆劇面臨絕境之時,蘇劇伸出了援助之手,當時同樣處境艱難的蘇劇邀請部分藝人加盟,使他們有了棲身之地。44位傳字輩演員,除去已故的、改行的、升學的,還有30位左右,其中有十位進入了蘇劇的班社,他們是:周傳瑛、王傳淞、劉傳蘅、沈傳錕、周傳錚、包傳鐸、王傳蕖、方傳蕓、沈傳芹與周傳滄。其中周傳瑛、王傳淞、劉傳蘅、沈傳錕、周傳錚、包傳鐸加入了朱國梁領導的蘇灘劇團“國風社”,王傳蕖、方傳蕓、沈傳芹與周傳滄加入了施湘蕓的蘇灘班。從昆劇發展史的角度來說,特別值得贊賞的是朱國梁的“國風社”。“國風社”在最困難的時候,一天只吃一頓稀飯,全班只有一雙裝扮官員的靴子。盡管如此,國風劇團不但接受了多位昆劇藝人,還讓他們在蘇劇的演出中夾雜著演出昆劇的折子戲,為昆劇藝術保存了人才與劇目。 “國風“蘇劇團為昆劇恢復生機積蓄了能夠代表著昆劇最高演藝水平的藝人。可以說,如若沒有“國風”劇團這一個昆劇人才的班子,就不可能有之后《十五貫》的演出成功,也就不可能出現“一出戲救活一個劇種”的結果,至于今日成功地申報聯合國人類口頭與非物質文化遺產代表作、引起社會普遍關注,更無從談起。

今日灘簧裔系的劇種依然活躍在舞臺上的還有錫劇、滬劇、姚劇、甬劇等,進入國家與省市級“非物質遺產保護名錄”的,除了上述四個劇種外,尚有蘇劇、杭劇、湖劇等。雖然國營劇團沒有幾家,但是民營劇團遍布長三角地區。因為它用的是吳越方言,唱的是江南曲調,演的多是與本地有關的故事,塑造的又是外表溫雅、內里剛強、勇于進取、守信履約的江浙滬一帶的人物形象,所以,至今仍有厚實的觀眾基礎。