赤子心 青山情

許木詠

上世七十年代后期,在湛江的赤坎,每天一早,人們常看見一個人,穿著一件藍色的中山裝,騎著一輛自行車,穿過狹窄的一二九路,擠過北橋市場,爬上長長的斜坡,在地委大門下車。他習慣地向門衛點點頭,又徑直馳向他的辦公室。他就是原中共湛江地委書記,后來的廣東省委書記林若同志。

我進入地委機關時還是小青年。林若同志給我最初的印象是嚴肅認真,一絲不茍,讓人敬畏。在一次地委工作會議上,他詢問幾個數據,有關部門只答得上大概數字,被他一追問就啞口無言,十分尷尬。我雖然能把準確數字報上,卻說不出所以然,心里也很緊張。最后他說,我們代表百姓管家,卻搞不清家底;參與決策研究,卻只知道大概,怎對得住群眾?他沒有批評大家,但聽了他的話卻感覺比批評還難受。從此,我腦子里有一個抹不去的印象:和他相處得小心點。

隨著時間的推移,我慢慢覺得,這位領導其實也并不難接近,甚至還十分可親可愛。一次他推著車子從大門進來,剛好遇上我。當時我只是一名普通干部,他卻特地與我聊起來。他問最近忙什么?我說到縣里調研,發現各地為化解當前群眾矛盾,紛紛從外地調回一些本土資深干部任主職。我說,從長遠看,這不是好主意,因為古人說,五百里不為官可能是有依據的。那時我以為只是隨便說說而已,卻想不到他認真起來,很感興趣,要我查查古制,形成文字。他說,我們不拘泥古制,但也要參考,只要利于百姓,就應吸收其合理成份。

林若一生節儉。十一屆三中全會后,部分群眾逐漸富裕起來,許多喜慶節日出現了過度消費,甚至鋪張浪費現象。我寫了一篇文章進行分析,想不到他卻認真作了批示轉發。他指出,百姓還不富裕,要教育大家把錢用于發展生產。對民風要引導,勤儉持家、勤儉辦一切事業。他不僅這樣說,而且身體力行。從他的辦公室到家里,我沒見到幾件象樣的家具。一次我斗膽和他開玩笑:你這些東西都是土改時候的。他毫不介意地說:東西不怕舊,能用就行。他這種惜物的思想是一貫的。有一次,他到吳川覃巴公社調查半漁農地區群眾生活狀況,中午和大家在公社飯堂就餐。公社書記對粗茶淡飯的招待已有歉意,又見他不動那碟金黃色的毛蝦,便問:林書記,那毛蝦的味道很好,為什么不吃?想不到林若嚴肅的說:蝦還那么小你們就抓來吃,不是糟蹋了嗎?公社書記連忙解釋道:這種蝦長不大了,人不吃會爛在海里。不辯則已,一辯他倒生氣了,對著大家很認真地說:凡是小的生物都可以長大,為什么迫不及待就吃了?我們雖然都笑了,但人人從心底里誠服他的善良和正氣。這次不經意的對話,讓我終生難忘。

林若一生心系三農,甚至為農民的溫飽承擔風險。十一屆三中全會前,各地對當前的農村體制開始質疑。尤其是沿海困難社隊,已有包干的傾向,只是懼怕資本主義帽子,不敢實行。林若天天在基層里跑,十分清楚農民的訴求。他把調研室的干部找來,要求他們去農村調查研究,對實際情況提出一個“分類指導”辦法。我們明白,言下之意是允許逐漸打破原來的體制。果然不久,他在全區干部大會上提出大包干是一個選項,事實上揭開了農村體制改革的序幕。這件今天看來并不驚天動地的事,當時誰敢說不需要膽識?

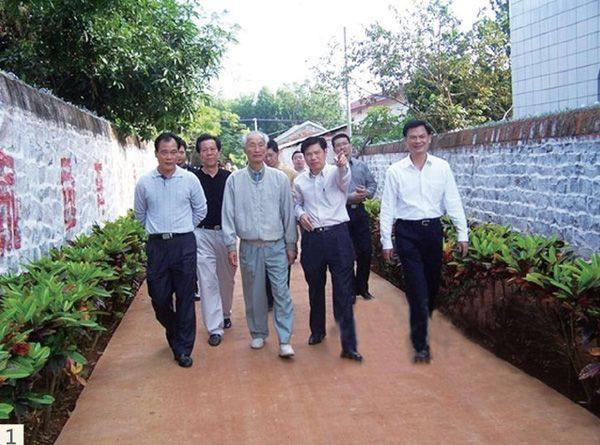

光陰如水,逝去無痕。林若終于從領導崗位上退下來。我想,老人家可以過安閑日子了,可是在南粵大地上還常常見到他的身影。一次市里派我去信宜與羅定邊界接他。當我們在界嶺上相遇時,他晃動著食指向我們走來,笑著對我說:小許呀,又超標了!我知道他是指接送方式超標,我卻指著接他們的中巴說:這是滿街跑的班車而已,沒有超標。在車上,他全神注視著窗外的樹木。每當看到林相較好的地方眼睛就發亮,話也多起來。他說,林是山區的保護神,過去信宜常常有山體滑坡,是大自然對我們破壞生態的懲罰。我們正在走的207國道,兩旁長著成排的參天大樹,這是上世紀五六十年代的杰作。他指著這些樹說,將來公路要拓寬,它們怕是保不住了,但未來的公路一定要植樹,設想全國公路兩旁都種上樹,是多大的財富呀!

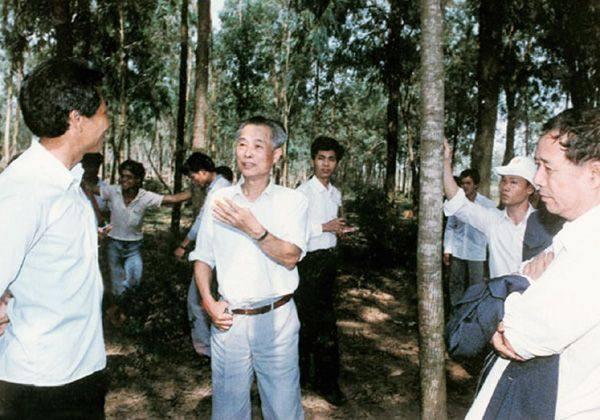

說起公路植樹,使我想起了前些年他提出十年綠化廣東的目標,想起了綠化達標、黃牌效應。那時,全省上下一手抓造林,一手抓改燃。一聽說林若要來檢查工作,鎮領導立即通知公路兩旁村莊連柴火都不能擺放。公路植樹成活最難,為確保路樹成活,人們各出奇招,有的砌保護欄,有的竟然用水泥筒把樹“囚禁”起來。一位鎮委書記曾在我面前對著路樹調侃:你非活不可,你死我也死。

林若對樹的牽掛有時真讓人難以想象。一年夏天,年過半百的他跑到信宜最偏僻的八一林場去看林業,天氣炎熱,中午才爬到山腰,大家知道他的腰部有毛病,都勸他往回走。可是他執意向上爬,直爬到一片八角林前才停下來。他指著八角林又回頭指著高大的杉林說,看來必須靠經濟林養水源林和用材林,不然山區林業沒出路。多年后,他行動已不大方便,難得見面,一見面就問我最近有沒有到過雷州半島,印象如何?我告訴他,前些時候去考察過,那里美極了,到處是林海和菠蘿的海。他說,半島是苦旱之地,蒸發量大于降雨量,破解缺水困局,要靠造林。開發應堅持可持續發展,讓山更綠,水更清。真是人難百歲壽,謀事逾千年。

(作者系茂名市老促會第一常務副會長)