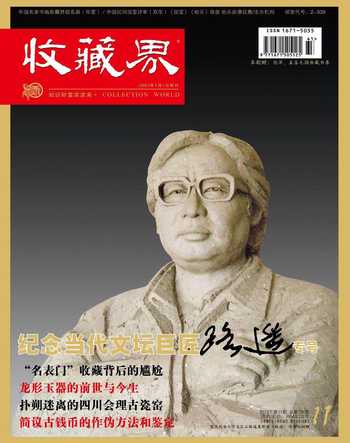

感悟路遙

雷濤

上世紀70年代末至90年代初,我在陜西省委宣傳部先后當干事、部長秘書、辦公室主任。那時正是路遙創作的黃金階段,也是路遙人生最輝煌的時期。開始,毛生銑同志當省委常委兼宣傳部長,我剛做辦公室主任。那時我雖然知道路遙并讀過他的作品,但卻未曾謀過面。后來(大約是1992年),王巨才同志接替毛生銑任省委常委、宣傳部長,我仍然在辦公室主任崗位上,于是有了和路遙頻繁接觸的機會。事后我才明白個中原因:王巨才部長和路遙既是陜北老鄉,又是文學上的摯友,而且,兩個人的個性志趣都很接近,又都注重鄉情,這就是一種機緣。一個從政,事業有成;一個先從政而后從文,也卓有成績。兩位同樣顯赫的老鄉在一起時的感覺可想而知。在我的印象中,路遙經常到宣傳部找王巨才部長談思想,談學習,談工作,也談友情和一些屬于私密的話題。開始,談話時間是由我安排的,后來,他知道部長辦公室在哪里,什么時候在,什么時候不在,就不要我費心費事了。路遙給我的最初印象,他是一個追求完美的人,也是各方面很要強的人。他在創作上、政治上、婚姻上都要追求第一,追求完美。而且,永遠是昂揚的頭,不服輸的氣概。

記得,路遙開始到省委宣傳部來,就是徑直找部長談話。可是他不知道部長的辦公室在哪里,工作人員說:“您找雷主任吧”。他就來找我,我們就這樣認識了。我說:哦,你就是路遙。那時的路遙還不十分出名,他說,對,我叫路遙,是省作協的,來看巨才,和部長聊天。他不說匯報工作,而是說看,還直呼其名,我一聽這口氣,就覺得他起碼是和部長熟悉的,或者就是朋友。我說,請坐,我給你安排。但是他坐在那里,不喝水,不斜視,一個勁兒地朝窗外望,給人一種焦慮不安的感覺,甚至認為我沒有這個讓他等的必要。坐了一會兒他就站起來說,哎呀,你們找還不如我直接去找,門在哪里,我這就去了吧,這不費事。在這種情況下,我就熱情地陪他去了部長辦公室,當我看見主客二人見面時都說些親昵的陜北話和“心語”,我才認定部長和他果然是老朋友、老熟人。這就是路遙給我的第一印象,也是抹不掉的印象。

路遙沒有傲氣,但有傲骨。他處處事事都表現出一個作家獨特的風格。后來我和他漸漸熟了,談話時也就沒有阻隔了。我知道他的生活很清苦,也知道他的婚姻生活不甚美滿。而在此前,路遙卻是風光自得。尤其是能進入省城做事,他自感過去的“高加林”已經徹底改變了命運。路遙曾很自豪地說過,他不到20歲就做了縣革命委員會副主任。我當時想這是件多么了不起的事,雖然當年那些年輕人響應“文化大革命”號召起來造反,很不理智,但路遙在19歲就當縣革命委員會副主任,說明他有一種強烈的政治追求,他是熱血青年,不知道更多的背景,或者說只是一種盲從。所以,“文革”一結束,組織上就罷免他的職務,還要他“說清楚”,是完全可以理解的。在政治上失落以后,他就立志要搞文學創作,走另一條道路。可見路遙無論在政治上,還是創作上都要追求第一。在婚姻上同樣追求第一,他曾經給我流露過一種心情:我,路遙,是從山里走出來的,找到一個北京知青,和北京知青結婚,是我人生的一個快慰。然而,現實不隨人意。后來不久就發現,他的婚姻質量并不高。在林達(路遙妻子)看來,她希望有一個體貼自己,能夠保持正常的夫妻生活好丈夫,而不是一個不管家,甚至一個不管她的丈夫。對路遙來說,他找到一個北京知青,是自己人生的一個閃光點,但他沒有享受到夫妻之間真正的恩愛,或者說這種恩愛的時間很短促。因為路遙希望妻子是一位對自己能體貼入微,對自己的學習、工作,都能夠有所幫助的妻子,但是林達在這一點做的似乎也不到位。路遙非常惆悵和痛苦,他曾經對朋友流露,婚姻不能圖形式,而重在內容,我雖有一個北京知青老婆,但我并不是十分幸福的人。這件事在路遙的心靈深處埋下了一個深深的印記,就是對人生的感悟太多。他在政治上,追求第一,但沒實現;在婚姻上追求完美,也沒有能得到。因此,他抱定要在文學上找到他的歸宿。

此時的路遙漸漸邁上了中國文學創作成就的殿堂,登上了耀眼的寶座。接踵而來的便是掌聲、鮮花和形式各異的不休止的捧場。我堅信路遙不會因這些虛幻的東西而忘乎所以,他依然保持著作家應有的氣度與情懷,先有《人生》,后有《平凡的世界》。《平凡的世界》榮獲茅盾文學獎,是路遙文學創作成就的巔峰(這是西北地區第一人),也埋下了人生悲劇的種子。因為,是枯燥和重負荷勞動加上情感生活壓抑的多種壓力,造成了他身體的病根,也潛伏了災難。

正因為如此,我敢肯定地說,這個時候的路遙一方面在享受讀者和社會對他的鐘愛,一方面又深陷于不能自拔的夫妻感情破裂的深谷之中。由于他的要強,愛面子,不愿意“家丑外揚”,或者說還沒有學會“傾訴”,所以,這種無名的巨大壓抑感又不斷襲擊著這位漢子。他內心的苦衷是難以忍受的。而他唯一能夠釋放的手段和渠道就剩下文學的再創造了。從這一個角度講,不能說不是一出悲劇。

后來,我和路遙接觸,大部分時間都是下午或晚上。我知道,他創作的時間幾乎都是在晚上的,白天休息。用他的話說:我的早晨是從中午開始的。還有一些生活上的細節,是我陸陸續續從朋友口中得知的。比如,路遙由于沒有得到家庭的應有溫馨,沒有得到生活上的照顧,他晚上進行創作經常吃著干饃,喝著開水,咸菜也沒有,更談不上營養品。他經常半夜三更敲鄰居門說:有沒有饃,給我吃一點。當然鄰居都是好朋友了,依了他,但那個年代大家彼此都在一個生活水平線上。所以說,路遙身體垮掉,與他長時間超負荷的精神勞動有直接的關系,同時,與他內心深處無法表白的傷痛亦有不可撕裂的原因。

無疑,路遙以他的厚重的作品贏得了文壇上的地位,也極大地影響了眾多的文學青年和他的同事。多少年之后,當我和陳忠實主席一次聊天時,他就講,我很敬佩這個青年人。當他的作品獲得了文學的最高獎項時,我坐不住了,心想,這位和我朝夕相處的、活脫脫的、比我小許多歲的年輕人,一下子達到這樣的高度,不能說對我不是一種刺激,我感到了一種巨大的無形的壓力。所以,我下定決心要奮斗,要超越,于是才有了《白鹿原》。

在路遙的追悼會后,我和當時的省委宣傳部副部長兼省文化廳廳長霍紹亮老師等朋友一塊聚會,霍廳長拿出路遙寫給他的一封短信(路遙把他視為最忠誠的朋友),給我們看。信寫在一個煙盒錫紙的背面,內容我看了一遍,意思是:紹亮,你是我最忠誠的朋友之一,我已經明顯地感覺到不行了,我現在沒有什么牽掛,我要給你講的是:我有一個女性的好朋友,我對不起她,也沒有辦法照顧她,請你無論如何安排好她的工作,照顧好她……這就是路遙真正的絕筆,他現在還在霍紹亮老師的手中珍藏。

在今天這樣一個環境下來回憶路遙,我覺得有一種說不完、道不盡的感慨。

不但我們文學界懷念路遙,整個社會關心路遙的人都會懷念他。因為路遙身上表現了一種精神,這就是做任何事情都必須具備的執著精神。路遙對文學傾注了自己短暫人生的全部心血,這就是一種執著。我們在新的歷史背景下,任何人,干任何事,都必須用這種認真、執著、奉獻的精神來對待。要奮斗,就要付出,就要有犧牲。碌碌無為,如同行尸走肉。奮斗者永遠讓人崇敬,而懦夫和無所事事者總會被歷史所淡忘、所淘汰。當然,也要學會愛惜生命、愛惜自己,盡量做到事業和身體的雙贏。因為,作為本錢的身軀太重要了。

我們把路遙真實、浪漫,非常有價值、有意義的短暫人生再一次呈現給讀者,展現給社會,讓路遙的精神激勵全社會的人們。

我感謝陜北人民,培養教育了路遙,而且在各方面捍衛、保護和支持路遙。路遙在新時期文壇上,已經深深地樹立了自己的豐碑,是不可取代的。希望路遙的精神,在陜西,在全中國,乃至全世界,都得到弘揚和光大。

(選載自太白文藝出版社《守望路遙》)(責編:魏佩)