鈴木:于無聲處

張帆

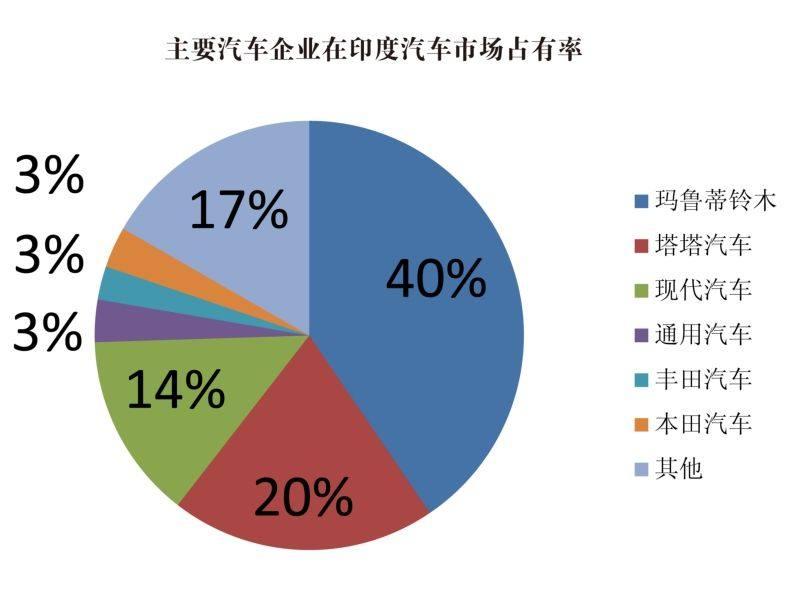

在印度人眼中,名不見經傳的鈴木汽車是超越通用汽車、大眾汽車等豪門企業的存在。同樣,在日本人眼中,日本汽車企業最成功的海外投資案例,不是豐田在美國的風生水起,不是日產在中國的以小搏大,而是鈴木在印度的一枝獨秀。

這家在豪強林立的汽車企業中悄然獨行的日本車企,雖然從不曾處于一覽眾山小的巔峰,卻能在炙手可熱的金磚四國里,牢牢把握到了一次屬于自己的機遇。或許他的資金不是最雄厚的,或許他的技術不是最尖端的,或許他的勢力不是最強大的,但憑借獨到的眼光,敏銳的觸角和堅持不懈的努力,同樣能夠“于無聲處聽驚雷”——鈴木在印度的成功,對于尚處于“海外投資”弱勢群體的中國汽車企業而言,有著教科書般的意義。

天時地利

如果說企業對海外市場的投資是道雙向選擇題,1982年日本鈴木在印度成立合資汽車公司則完全是鈴木選擇了印度。要知道,印度“金磚四國”之美譽,是在2004年高盛公司的報告中才正式擁有的。那么鈴木何以會先發制人選擇印度呢?這其中最重要的緣故恐怕是看中了印日之間良好的國際關系。

日本是印度最為重要的經濟援助國,印度也是日本海外開發援助機構(ODA)對外活動中最大的受益國。為了日本企業能夠在印度得到良好的發展,日本專門成立了日印經濟委員會,該組織為一所半官方半民間組織,每年都會以日本企業如何向印度投資為專題召開專門討論會。在印度的日本企業也每年都會召開集體學習會互相交流投資經驗。

在這樣的氛圍之下,較之于其他國家來印度投資的車企,日系顯然具備了天時地利的優勢。可以說,如鈴木這樣并不具備在海外投資市場上四處開花優勢的汽車企業,選擇投資目標國時,首選可以得到國際關系助力的地區,是非常明智的。

唯有堅忍

想投資印度的日本企業顯然不止鈴木一家,從1983年到1985年先后有豐田、日產、三菱、馬自達等多家企業紛紛在印度設立了合資企業,但笑到最后的卻只有鈴木一家。緣故又何在呢?

印度并非投資者天然的“良田”,鈴木以及其他投資企業都面臨同樣的重重困難。從鐵路、公路、海港、機場到水力、電力、通信,上世紀80年代,投資者面臨著近乎慘不忍睹的印度國家基礎設施狀況(即使在今日,印度基礎設施方面也并非盡如人意)。雖有勞動力價格優勢,但操作工人素養差、無秩序、無法產出高質量產品,這對于以物美價廉行銷天下的日本企業而言,顯然難以認同。同時,印度的勞工組織卻具有強大的力量。勞工組織的政治背景讓初入印度的外國企業無所適從,政府的官僚氣息也使得企業在辦理必需手續時花費超出常規的人力物力。

但鈴木沒有畏懼這些困難。觀察其在印度30年的投資歷程,不難發現其實這是個亦難亦簡的過程。總結下來,無非“堅忍”二字。

初入印度,鈴木放棄了最早40%的占股訴求,最終以26%的小股東身份開始了在合資公司瑪魯蒂鈴木的海外投資歷程。相較于其他因擔心印度政府掌握大股比而躊躇不前的企業,鈴木投資印度的第一步用的是“忍”字。他們雖然只擁有不到三分之一的股份,卻用真正的主人翁精神來澆灌剛剛成型的瑪魯蒂鈴木,為它選取適合印度本土的車型,選派合適的管理人才和技術人才,并引導公司成為符合國際通行慣例的現代化企業。而數年的堅持之下,他們的作為也終于獲得了認可。1987年,鈴木取得了最初期望的40%的股比。而到了1992年,當印度對待外資企業政策放寬,鈴木進而獲得了50%的股比,可以完全視瑪魯蒂鈴木為自己的子公司了。此時鈴木在印度已然經營了10年,相對于其他外國投資者,他們擁有著常人不可比擬的深厚基礎以及豐富的經驗。

有所不為

1982年,還在鈴木只擁有瑪魯蒂鈴木26%的股份之時,他們最先抓住的是在人才選用上的發言權。不得不說,這是一個具有深謀遠慮的選擇。在印度的氏族制度、宗教信仰、歷史傳統和政治背景等種種因素的疊加之下,員工素養一直是困擾所有外來企業的最大難題。

據第一代瑪魯蒂鈴木的負責人回憶,瑪魯蒂鈴木設立之初,就旗幟鮮明的打出了“四不”的用人原則——不理關系,不問信仰,不論氏族,不限地域。即便在今日,這樣的招募原則在印度也是辛辣大膽的。

“四不”原則極為有效的緩解了勞動力糾紛在生產過程中所帶來的障礙。由于有著濃厚的國有企業氛圍,企業立業之初,便請托之風盛行,泥沙俱下之中,不免會處處掣肘。意識到這一點的日本人,便索性由鈴木總公司當家人鈴木修通過最高層鄭重宣布,不會采用任何請托人才,“一旦請托,見光即死”。順便將氏族、宗教的束縛也一并解除。但不限地域卻遭到最大的阻力,瑪魯蒂鈴木所在地古吉拉特邦,為解決當地的就業問題給予企業極大的壓力,但鑒于印度勞動從業人員的特殊情況,為了選拔到能夠擔負起企業使命的員工,鈴木咬牙頂住了這一壓力,堅持全國范圍內招募員工。這一行為盡管讓古吉拉特邦政府有所不滿,卻也帶動了瑪魯蒂鈴木在印度全國范圍內的知名度,當算“得可償失”。

印度政府曾有規定,到達一定規模的企業,可設有實習生制度,即可以免費招募實習生參加生產,很多企業利用這一規定,使用免費勞動力而降低生產成本,但對于瑪魯蒂鈴木而言,他們卻把這一制度看作是人才的儲備庫,不僅給予實習生與普通員工同樣的待遇,對于其中工作表現優異者,及時給予轉正。時間久之,招募的實習生不僅受到政策的鼓勵,企業也獲益匪淺。

在招募人才上,有所不為的鈴木,最終獲益于他的堅持。

有所必為

對于海外投資而言,與融入當地文化同樣重要的是如何為當地企業帶來新鮮的文化血液。或許,這要難于前者。很多瑪魯蒂鈴木的老員工都承認,鈴木給他們帶來的不僅僅是先進的造車技術,更有日本企業文化。它并非通過簡單的說教形成,而是一種“于無聲處”的滲透。

眾所周知,印度是一個等級森嚴的社會。各個種姓職業世襲,互不通婚,以保持嚴格的界限,是造成印度社會發展遲緩的重要原因之一。這種文化傳統,是最不利于現代企業發展的,不僅會打擊從業人員的積極性,也會使得上下隔膜,增加員工之間的誤解。

鈴木解決這一問題的做法,看上去非常簡單。從一開始,就將公司原有的“ 大辦公室”辦公方式搬到了印度。所有瑪魯蒂鈴木的領導層,都沒有單獨的辦公室,不論是高管還是普通員工,所有人都在一個大辦公室內辦公,行為透明,互相監督。打破間隔的同時,也提高了工作效率。不僅如此,他們還統一著裝,所有人身著統一的制服,僅從外表,便無法區分人員地位的高下。要求領導層和普通員工共用一個企業食堂,食物標準也完全相同。

當然這樣做是會遇到阻力的。很多員工回憶,曾有人為了不和其他人共用食堂,竟自備食物,找空房間吃午餐。企業最高管理者便親自給空房間上了鎖。有人因為著裝問題,受到其他企業領導的嘲笑,于是原則變更為至少要保證在本企業內行動時必須統一著裝。有人因沒有私人辦公室而提出辭職,但因為自最高領導人(鈴木修)以下所有的高層管理者皆以身作則,最終辭職的人其實寥寥無幾。

經過近30年的努力,鈴木的這種企業文化,逐漸滲透到了瑪魯蒂鈴木的企業文化當中,并最終獲得了認同。鈴木在印度的成功,是在于無聲處的忍耐堅持下一定可以獲得的成功。