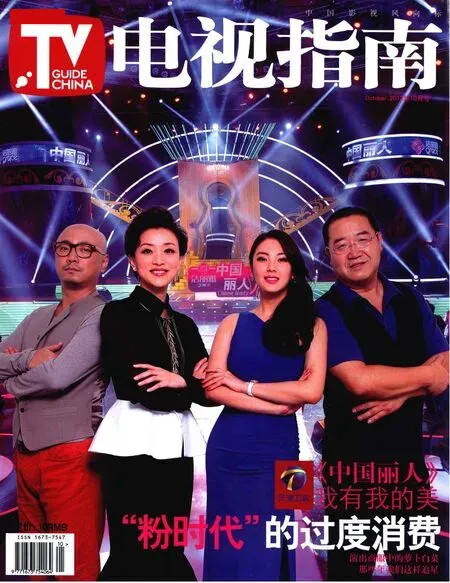

“粉時代”的過度消費

偶像這個詞,太重大了,它關乎人的靈魂。

最早的偶像是用木頭或泥土等制成的人形,供人頂禮膜拜——因為人們相信眼前這尊木雕泥塑的“偶像”是某種神秘力量的象征,帶有濃重的宗教色彩。

接著,這種神秘的色彩逐漸被解構,偶像也漸漸由神過渡為人。人們說偶像是指“崇拜或仰慕的對象”。冰心就說過,“我當然不是提倡迷信:偶像崇拜和小孩子扮演神仙故事,截然是兩件事!”

后來,偶像的定義變得越來越狹窄,“現代被青少年追捧的娛樂圈藝人,也就是明星。含義是仰慕的對象。偶像是被追求、被崇拜的對象。”從精神殿堂被拉低到聲色犬馬,有人這說是一代人信仰的缺失,也有人說這是多元時代的一種消費訴求。誰也沒必要為此大驚小怪,和平年代,任何一個有沒有信仰的國家的青少年皆是如此。隨著文化的發展,分類也愈發精致,所有明星都籠統撥歸成偶像的說法也被淘汰,明星的劃分也開始涇渭分明:有實力但色相欠佳的被稱為實力派;有色相但實力欠佳的被稱為偶像派。由此可見,偶像在這一階段僅僅是皮囊的完美。與其說人們崇拜偶像,不如說崇拜美貌和因美貌而帶來的光芒。

然而,從精神到皮囊的變遷并非偶像的終點。事物總是在不斷變化。網絡時代,“偶像”開始倒行逆施,它徹底淪陷成為一個貶義詞,變成“嘔吐的對象”。人們已經羞于談及“偶像”這個詞。仿佛一夜之間,它成了“道貌岸”的代名詞,所有的文學、音樂、電影都做出砸爛偶像的pose。有人說“這個世界沒有什么偶像,有的話只是你心目中存在著幻影。”

現在,偶像這個詞依然沒有被平反,然而卻誕生了另一個與之互動的新詞——“粉絲”。粉絲是英語“fans”的中文音譯。粉絲就是支持者,就是擁躉;就是曾經的歌迷、影迷、追星族,只不過后者被時尚淘汰掉了。從稱謂的變化我們不難看出,所有重大的意義都被消解掉了。娛樂業的發達,使得巨星也變得觸手可及。有人評價“粉絲”這個詞,“在一個充滿不平等的世界里,它使人們輕松獲得了平等感,這也是一種在社交水平上的平等感。”

真人秀的盛行,使得造星機制也開始倒行逆施,明星不再陽春白雪,普通人中間也能誕生明星。李宇春不就是最好的說明?李宇春的粉絲習慣自稱“玉米”,除了諧音帶來的諧趣,更重要的是“粉絲”和“玉米”都是親切的平易近人的日常消費。要買一場明星演唱會的門票,只需要一個訂購電話就能送貨上門,比買一張火車票要容易多了。然而,便利的消費太缺乏刺激了。既然明星已經被拉下神壇,既然平民也能被推上歌壇,那么為什么不能未點刺激的呢?八卦、緋聞、整蠱、偷拍……各種低級戲碼不斷升級,大幕已經拉開——