多酚對楊梅花色苷的輔色作用及穩(wěn)定性的影響*

李永強,楊士花,付曉萍,高斌

1(云南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院,云南昆明,650201)2(云南農(nóng)業(yè)大學(xué)外語學(xué)院,云南昆明,650201)

多酚對楊梅花色苷的輔色作用及穩(wěn)定性的影響*

李永強1,楊士花2,付曉萍1,高斌1

1(云南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院,云南昆明,650201)2(云南農(nóng)業(yè)大學(xué)外語學(xué)院,云南昆明,650201)

以浸泡型楊梅酒為材料,通過測定不同儲藏時期酒中多酚含量、花色苷含量、最大吸收波長及色度的變化,并進行相關(guān)性分析,研究了多酚對楊梅花色苷的輔色作用及穩(wěn)定性的影響。結(jié)果表明,浸泡型楊梅酒在不同儲藏時期,花色苷含量和多酚含量都呈先上升后下降的趨勢;酒中楊梅花色苷最大吸收波長發(fā)生藍移,呈逐漸降低的趨勢;花色苷含量和多酚含量與最大吸收波長成極顯著正相關(guān)。

浸泡型楊梅酒,花色苷,多酚,輔色作用,穩(wěn)定性

花色苷作為一種良好的天然色素資源,在食品、藥品及化妝品領(lǐng)域有很大的應(yīng)用潛力,但是分離得到的花色苷穩(wěn)定性較差,非常容易降解,限制了其應(yīng)用。影響花色苷穩(wěn)定性的主要因素有pH、儲存溫度、化學(xué)結(jié)構(gòu)、濃度、光線、氧氣、抗壞血酸、SO2和輔色作用(copigmentation)等[1-3]。輔色作用能夠增加花色苷的穩(wěn)定性,導(dǎo)致花色苷發(fā)生增色效應(yīng),且最大吸收波長發(fā)生紅移。對花色苷具有輔色作用的物質(zhì)稱為輔色素,一般為無色,有的帶有微黃色,包括類黃酮、多酚、生物堿、氨基酸、有機酸、核苷酸和多糖等物質(zhì)。研究最多的輔色素有黃酮、黃酮醇、黃烷酮、黃烷醇等類黃酮物質(zhì),還有阿魏酸、芥子酸、對香豆酸、咖啡酸、對羥基苯甲酸、沒食子酸、迷迭香酸、丙二酸、乙酸、蘋果酸、琥珀酸、草酸、酒石酸、綠原酸等酚酸和脂肪酸物質(zhì)[4-5]。

楊梅屬漿果類,果實風(fēng)味獨特,含有豐富的花色苷、類黃酮和多酚等成分,具有較強的抗氧化和抗衰老作用[6-7]。但楊梅柔軟多汁,成熟集中,不耐貯藏運輸,所以對楊梅進行深加工和綜合利用可以提高楊梅產(chǎn)品附加值。由于楊梅果實中的其他成分作為潛在的花色苷輔色素對楊梅花色苷的穩(wěn)定性有一定的作用,本研究以浸泡型楊梅酒為模型,通過測定不同時期花色苷含量、多酚含量、最大吸收波長及色度的變化,研究多酚對楊梅花色苷的輔色作用及穩(wěn)定性的影響,為楊梅深加工產(chǎn)品的色澤保留和品質(zhì)改善提供理論基礎(chǔ),也為楊梅的綜合利用提供新的思路。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

本試驗所用東魁楊梅于2009年5月采自云南省紅河州石屏縣,采集后置于4℃冰箱中冷藏備用。

1.2 主要試劑與儀器

沒食子酸、甲醇、Na2CO3、KCl、乙酸鈉,分析純試劑;福林酚試劑,Sigma公司進口分裝。UV-1600型紫外可見分光光度計,日本島津儀器有限公司;SC-80C全自動色差儀,北京康光儀器有限公司;BS-210S電子天平,北京賽多科斯天平有限公司。

1.3 試驗方法

1.3.1 浸泡型楊梅酒的制作

向玻璃瓶中加入楊梅2 600 g,55°高粱酒3 700 mL,冰糖400 g。充分混勻后,置于陰涼處密封放置。

1.3.2 多酚標(biāo)準(zhǔn)曲線的制作[8]

以沒食子酸作為標(biāo)準(zhǔn),準(zhǔn)確量取0.5 mg/mL沒食子酸溶液 0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5 mL,放入 25 mL具塞的比色管中,分別加入5 mL 0.2 mol/L福林酚試劑后搖勻,靜置5 min后,分別加入2 mL 7.5%Na2CO3,用蒸餾水定容到25 mL,得到濃度分別為0,0.002,0.004,0.006,0.008,0.01 mg/mL 的標(biāo)準(zhǔn)溶液,室溫下在暗處放置2 h,以不加沒食子酸的樣品為空白,用紫外分光光度計于765 nm處測定其吸光度。以沒食子酸濃度為橫坐標(biāo),吸光度為縱坐標(biāo),繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線。

1.3.3 浸泡型楊梅酒多酚含量的測定

楊梅酒過濾后,準(zhǔn)確量取1 mL酒樣放入25 mL具塞的比色管中,操作同1.3.2,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)曲線即可計算得到酒中多酚含量。

1.3.4 花色苷總含量的測定

pH示差法[9]。準(zhǔn)確量取過濾后的酒樣0.3 mL,分別加入KCl緩沖溶液(pH 1.0,0.025 mol/L)和乙酸鈉緩沖溶液(pH 4.5,0.4 mol/L)2.7 mL,在510 nm和700 nm測定吸光度,得到校正后酒中楊梅花色苷的吸光度。

花色苷總含量/(mg·L-1)=A×MW×DF×1000/(ε×L)

=吸光度×矢車菊-3-葡萄糖苷分子量×稀釋倍數(shù)×1 000/(摩爾消光系數(shù)×比色皿長度)

=A×449.2×10×1 000/(26 900×1)1.3.5 色度的測定

楊梅酒過濾后,利用SC-80C全自動色差儀選擇CIE L*a*b*模式測定L*、a*、b*值。測定3次,取平均值。

1.3.6 最大吸收波長的測定

楊梅酒過濾后,利用UV-1600型紫外可見分光光度計在400~650 nm進行掃描,確定最大吸收波長及最大吸收波長下的吸光度。

1.3.7 統(tǒng)計分析

利用spss13.0進行相關(guān)性分析。

2 結(jié)果與分析

2.1 多酚標(biāo)準(zhǔn)曲線

以沒食子酸為標(biāo)準(zhǔn)制作多酚標(biāo)準(zhǔn)曲線,得到的回歸方程為Y=120.47X+0.0358,R2=0.9954,說明該方程的準(zhǔn)確性和可靠性較好。

2.2 不同儲藏時期多酚含量的變化

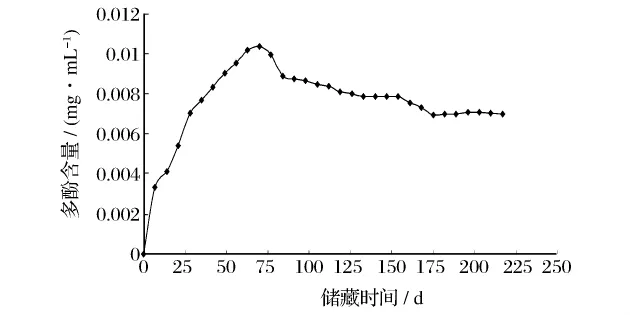

浸泡型楊梅酒制作完畢后,每周取樣1次,測定酒中多酚含量。不同儲藏時期酒中多酚含量的變化見圖1。

圖1 不同儲藏時期多酚含量的變化

由圖1可知,酒中多酚含量在1~70 d呈上升趨勢,在第70天達到最高值,為0.010 4 mg/mL,然后呈緩慢下降的趨勢。原因可能是在前70天,乙醇對楊梅多酚的提取速率大于多酚與花色苷的結(jié)合速率,在第70天,乙醇對楊梅多酚基本提取完全,多酚含量呈現(xiàn)最高值,70天以后,楊梅多酚濃度基本不再變化,而多酚與花色苷仍然發(fā)生結(jié)合,所以多酚含量呈緩慢降低的趨勢。

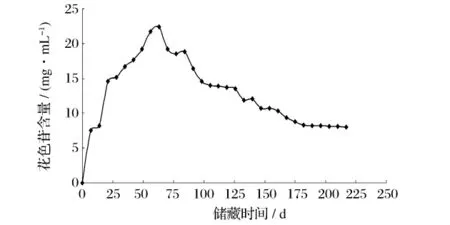

2.3 不同儲藏時期花色苷含量的變化

不同儲藏時期酒中花色苷含量的變化見圖2。由圖2可知,酒中花色苷含量在1~63 d呈上升趨勢,在第63天達到最高值,為22.38 mg/L,然后呈緩慢下降的趨勢。原因可能是在前63天,乙醇對楊梅花色苷的提取速率大于花色苷與輔色素的結(jié)合速率,在第63天,乙醇對花色苷基本提取完全,花色苷含量呈現(xiàn)最高值,63天以后,花色苷濃度基本不再變化,而花色苷與輔色素仍然發(fā)生作用,所以花色苷含量呈緩慢降低的趨勢。

圖2 不同儲藏時期花色苷含量的變化

2.4 儲藏時期最大吸收波長及其對應(yīng)吸光度的變化

2.4.1 不同儲藏時期最大吸收波長的變化

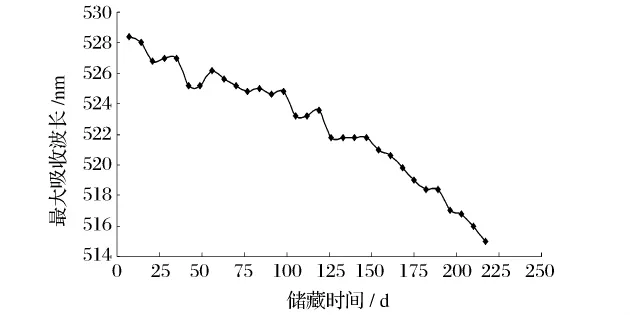

不同儲藏時期最大吸收波長的變化見圖3。

圖3 不同儲藏時期最大吸收波長的變化

由圖3可見,隨著儲藏時期的增加,最大吸收波長呈逐漸下降的趨勢,說明最大吸收波長發(fā)生藍移。

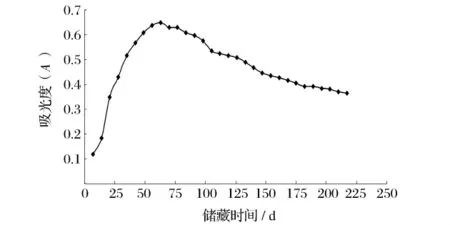

2.4.2 儲藏時期最大吸收波長對應(yīng)吸光度的變化

儲藏時期最大吸收波長對應(yīng)吸光度的變化見圖4。

圖4 不同儲藏時期最大吸收波長對應(yīng)吸光度的變化

由圖4可見,最大吸收波長對應(yīng)的吸光度呈先上升后下降的趨勢,在63天達到最高值,為0.648,這與花色苷含量的變化趨勢一致。

2.5 色度、花色苷含量和多酚含量的相關(guān)性分析

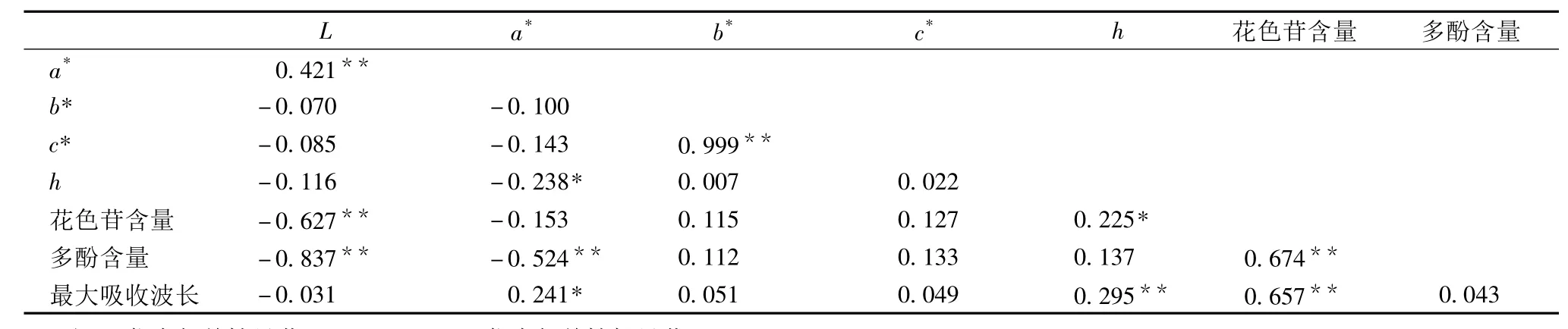

L表示色澤的明度,L*=0為黑色,L*=100為白色,a*值表示紅色(+a*)和綠色(-a*),b*值表示黃色(+b*)和藍色(-b*),c*表示顏色的飽和度,h表示色調(diào)角。色度的相關(guān)指標(biāo)L、a*、b*、c*、h與花色苷含量、多酚含量相關(guān)性分析見表1。

表1 色度、花色苷含量和多酚含量的相關(guān)性分析

由表1可見,L與a*成極顯著正相關(guān),而與花色苷含量、多酚含量成極顯著負相關(guān);a*與h成顯著性負相關(guān),與多酚含量成極顯著負相關(guān);b*與c*成極顯著正相關(guān);h與花色苷含量成顯著性正相關(guān),與最大吸收波長成極顯著正相關(guān);花色苷含量和多酚含量與最大吸收波長成極顯著正相關(guān)。

3 討論

(1)楊梅果實主要呈色物質(zhì)為花色苷,還含有多酚、黃酮等輔色素。浸泡型楊梅酒中乙醇均是花色苷和多酚的提取溶劑。酒中花色苷含量和多酚含量開始都呈現(xiàn)增加的趨勢,說明最初酒中乙醇對花色苷和多酚的提取速率大于花色苷和多酚的結(jié)合速率。當(dāng)乙醇對花色苷和多酚基本提取完全后,二者含量達到最高值。由于多酚對花色苷的輔色作用,二者還會發(fā)生結(jié)合生成新的復(fù)合物,所以二者含量呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢,該趨勢與花色苷最大吸收波長下對應(yīng)的吸光度變化趨勢相吻合。

(2)浸泡型楊梅酒在儲藏過程中由于多酚對花色苷的輔色作用,生成新的復(fù)合物,最大吸收波長發(fā)生藍移,呈逐漸降低的趨勢,這與前人報道[8]葡萄酒中花色苷的輔色作用導(dǎo)致最大吸收波長紅移不一致,可能是因為浸泡型楊梅酒與發(fā)酵葡萄酒的加工工藝差異所致,也可能因為楊梅和葡萄中含有的輔色素差異所致,需要從花色苷復(fù)合物的結(jié)構(gòu)上進一步尋找原因。

4 結(jié)論

(1)浸泡型楊梅酒在不同儲藏時期,花色苷含量和多酚含量都呈先上升后下降的趨勢。

(2)在不同儲藏時期,酒中楊梅花色苷最大吸收波長發(fā)生藍移,呈逐漸降低的趨勢。

(3)在不同儲藏時期,花色苷含量和多酚含量與最大吸收波長成極顯著正相關(guān)。

[1] 李永強,張玉娜,王明珍,等.白刺果實色素的提取及理化性質(zhì)研究[J].山東農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2005,36(1):75-81.

[2] Giusti M M,Jing P.Analysis of anthocyanins,in Food Colorants:Chemical and Functional Properties[M].Carmen Socaciu,Eds.,CRC Press:Boca Raton,2008:479-506.

[3] Markakis P.Stability of anthocyanins in foods,in Anthocyanins as Food Colors[M].New York:Academic Press,1982:163-180.

[4] Castaneda-Ovando A,Pacheco-Hernande M L,Paez-Hernandez,et al.Chemical studies of anthocyanins:a review[J].Food Chemistry,2009,113:859-871.

[5] Cameira-dos Santos P J,Brillouet J M,Cheynier V,et al.Detection and partial characterisation if new anthocyanin-derived pigments in wine[J].Journal of the Science of Food and Agriculture,1996,70(2):204-208.

[6] 夏其樂,程紹南.楊梅的營養(yǎng)價值及其加工進展[J].中國食物與營養(yǎng),2005(6):21-22.

[7] 杜琪珍,姜華,徐淵金.楊梅中主要花色苷的組成與結(jié)構(gòu)[J].食品與發(fā)酵工業(yè),2008,34(8):48-51,55.

[8] Fang Zhongxiang,Hu Yuxia,Liu Donghong,et al.Changes of phenolic acids and antioxidant activities during potherb mustard(Brassica juncea,Coss.)pickling[J].Food Chemistry,2008,108:811-817.

[9] Subramani Sellappan,Casimir C Akoh,Gerard Krewer.Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity of Georgia-Grown Blueberries and Blackberries[J].J Agric Food Chem,2002,50(8):2 432-2 438.

Study on Copigmentation and Color Stability of Polyphenol on Myrica rubra Sieb.et Zucc Anthocyanins

Li Yong-qiang1,Yang Shi-hua2,F(xiàn)u Xiao-ping1,Gao Bin1

1(College of Food Science and Technology,Yunnan Agricultural University,Kunming 650201,China)2(College of Foreign Languages,Yunnan Agricultural University,Kunming 650201,China)

The changes of various factors that affected copigmentation and color stability of Myrica Rubra Sieb.et Zucc Anthocyanins in steeping red bayberry wine during different storage stages were investigated,including the contents of the polyphenol and anthocyanins,the maximum absorption wavelength,and the color.Also,the correlation analysis was carried out.Results showed the contents of the polyphenol and anthocyanins first increased and then decreased during different storage stages.The maximum absorption wavelength of Myrica Rubra Sieb.et Zucc Anthocyanins showed blue shift and gradually decreased.Also,the correlation analyses showed the contents of the polyphenol and anthocyanins had significant positive correlation with the maximum absorption wavelength.

steeping red bayberry wine,anthocyanins,polyphenol,copigmentation,stability

博士,講師。

*云南農(nóng)業(yè)大學(xué)科研啟動基金(A2002156)

2010-09-25,改回日期:2010-11-29