澳門小店大隱隱于市

算一算數,

澳門回歸到今天,

馬上十三年。

十三年間,

現金排住隊涌入濠江;

小島一時富貴,

由那個蝦米撈水蟹粥的梳打船埠,

搖身一變成了極上和牛特準外銷地。

人人都說,

真的是創業興邦了。

游客只看到金雕玉砌的名牌酒店,

但島上新一代卻決心建立起自己的旗號:

這一年,

澳門涌現很多小店主人,

由甜品師咖啡師、到葡國新舊移民,

以至本土的設計團隊,

紛紛自立門戶:

在小小店面追逐天大創業夢!

2012的澳門,

只要你避得開那堆銅臭,

就得見到街頭巷尾漸漸彈出多間個性小鋪來:

各有個性,

推門內進,

一店一故事。

澳門的新氣象,

以下來讓澳門人自己說。

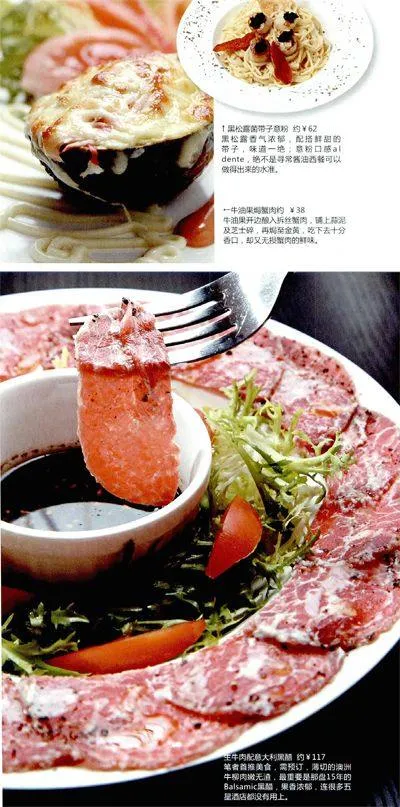

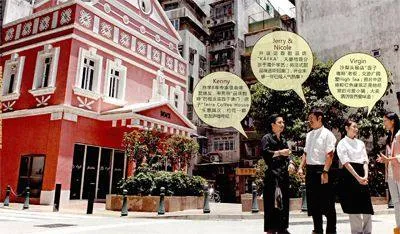

屏風樓下可愛歐陸小店

一幢鮮粉紅色的葡式建筑,搶眼地出現在舊區沙梨頭的深巷內;周遭是破落的唐樓群、門前還有個不大不小的花圃……以為是經活化的歷史古跡?非也,小屋原來是屋苑發展商搭建的售樓處,樓盤入伙后才出租作小巧餐廳!推門入內,兩層加起來只放得十張桌子,可愛得好像走入了愛麗絲的童話世界!老板Virgin和男友都是30出頭的澳門人,鐘情歐陸式的喝茶時光,去年偶遇這可愛小屋,下定決心在此開店尋夢。

開餐館,廚房班底是靈魂,好在Virgin男友的爸爸全叔是有40多年經驗的酒店西廚,在葡京、美高梅都任職過,媽媽也是拉花咖啡高手:一家人就這樣伙同朋友伙計,分工合作熱血創業。記者親嘗全叔的手藝,想不到店子規模雖小,食材卻不欺場;帶子意粉用上黑松露提味、招牌菜生牛肉片更落足本用15年意大利陳醋佐食,幾十年西廚功夫,想不到隱身尋常街鋪中;轉角里,竟是寶。

值得品味的,全在轉角里!

澳門很小,小到人口加起來也不夠北京一個區多,小食店能否站得住腳,全看口碑。這回介紹的甜品新店和咖啡室,年初開始爆紅,口耳相傳成了本地青年的新據點!小店沒有宏偉的門面,靠的是店主們親力親為自己來,他們有的從法國藍帶學院畢業、有的是資深酒店西廚、或是鉆研咖啡+多年的發燒友。三十出頭,廚藝一點不失禮,帶來了草根也負擔得起的酒店級美味。細看這些轉角小鋪面,寧靜閑適得好像置身臺北小巷中;哪想五光十色的澳門街頭,會有這種簡單純粹的享受?

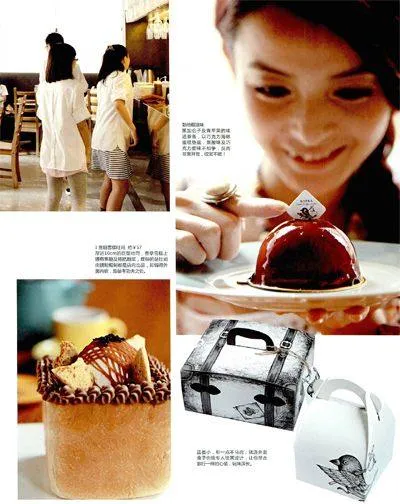

咬一口甜點,就是一趟旅程

今年初,澳門網上論壇開始傳出熱議,謂凼仔冒起了一間媲美五星酒店餅房的甜品秘店,女餅師由法國藍帶廚藝學院負笈歸來,食材用料講究、糕點例必每朝鮮做、每日只限量供應幾十件……食家、blogger爭相追捧,小店霎時人氣急升,更創出3小時全店甜點售罄的傳奇!

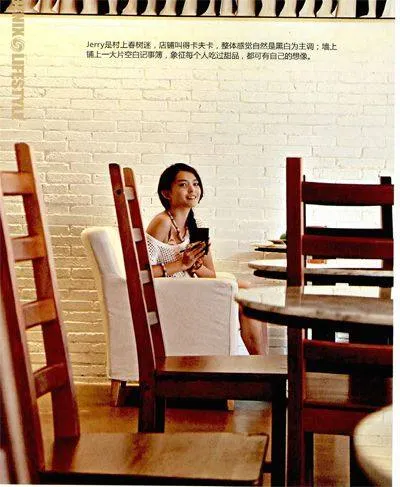

創造出這神話的兩位主人翁,背后也有個很偶像劇式的故事:當年他是咖啡店的老板,她則是時常來幫襯的客人,二人由一杯咖啡相識、拍拖,后來更牽起手來。Jerry和Nicole,一個負責調制飲品、另一位則主理餅房;每天販售甜蜜滋味。

店內布置看似簡約,實情大至環境裝修、小至臺凳杯碟和外賣盒設計,倆口子事事躬親,“我想客人一入來,從環境開始就覺得我們與眾不同,細微如咖啡杯上的圖案,也是找插畫家設計的,蛋糕的口味更調校過好幾百次。”Jerry笑說。記者幾次到訪店內,小倆口總是每天大清早已在店內打點。見微識人,二人的要求和執著看得見;小店有靈魂有心血,自然見珍貴可愛。

午后甜品桌,鋪陳法式滋味

只有好味的食物并不足夠,做小店還要有理念:“我認為美食會帶來想像,如去旅行一樣:開業前我和Nicole分別出國歷練,就是想將旅行和食物的幸運感覺融合。”甜點上看似怪怪的名字,正是兩人游歷的感覺;如都路里清新輕口,好比夏日京都的寧靜;榛子入口重身,如蒙馬特永遠有一點沉重。看著滿桌的法式甜點(RMB 30/個),色香味之上,原來還各有內涵;愛吃甜品的你,以后請記住,除葡撻之外,還有滿桌水準超高法式甜點店“卡夫卡”!

泰姬陵

用上法國名牌Mariage Freres出品的大吉嶺紅茶,因而得名:入口有清幽的茶味,吃下去幼滑綿密,甜度恰到好處。

蒙馬特心情

怕吃太甜味道的人可嘗此款,以榛子味為主,內藏法式焦糖燉蛋,兩者味道配搭得宜,相信成熟人士都可找到心頭好。

憂郁星期天

愛吃巧克力的人賺大了!巧克力蛋糕入口勁細滑輕柔,再加入熱情果汁減輕膩滯,可放膽大口享受。

甜蜜約會

一看粉色賣相就知充滿草莓味道,原來乃用上草莓打汁而成;果香最重,甜中帶酸,有如拍拖的感覺。

覆盆子的圓舞曲

以法國Valrhona巧克力做成,中間加有Raspberry味的果醬,再配上Rum酒,嗜甜的女生必吃!

白朗峰

看似是最尋常的法國栗子蛋糕,意大利蛋白霜做得夠挺身,入口有脆脆地的感覺,栗子泥香甜軟滑,但始終多吃甚膩,淺嘗最好。

都路里

綠茶甜點不算特別,可驚喜之處卻是用上意式忌廉做餅身,配合極濃厚茶粉,入口清新:難怪一直是最好賣,吃到算你運氣好!

Cappuccino RMB 33

甜品以外,店內的咖啡也是一絕,普通如一杯Cappuccino也打得奶香撲鼻,綿厚帶咖啡香,已非等閑。

說本土力量,別忘了葡人!

回歸十多年,澳門的葡裔人口仍有兩萬多,當中除了早就以澳為家的土生葡人外,原來競也不乏回歸后才愛上小島生活的新移民!像這次介紹的Maria)及lvo夫婦,鐘情澳門的悠然,閑來弄幾味私家菜、售賣奇趣雜貨,已經過得寫意。葡人再沒有社會特權,但憑遺傳的美食手藝和藝術觸覺,一樣足夠生活安好。反正葡人的生意不求大、也不羨慕紙醉金迷,對他們面言,晚上開Party吃頓好的,比什么都重要!

土生葡人的私密廚房

得知Maria開辦私房菜,全靠酒店朋友的真心推介:能令嘴刁的酒店伙計都放棄員工價享用酒店餐廳,紛紛收工拉隊訂位的,已知不會是尋常菜館。Maria在澳門長大,自小跟媽媽學中菜、又從父親學來葡菜手藝,加上在美國生活過兼修讀餐飲學位,對各地菜式融會貫通,近年回流澳門,索性在家中開起私房菜宴客,“我喜歡交朋友,便在自己家中開店;上午去買菜下午就煮,反正我但求有細藝,又何樂而不為?”

Maria不為賺大錢,私房菜還打破很多“行規”,沒有最低消費、真正在自家客廳款客、甚至連點菜的自由也交還客人。這頓一行八人食到肚滿腸肥不過干五元埋單;“其實廚師應該煮客人愛吃的,而不是自己想煮的。”單看這份以客為尊的熱誠,足夠幾多私房大廚汗顏!

吃私房菜,吃的是廚師的心意,我們排排坐在Maria家中,看著她由廚房端出款款好菜,百忙中總不忘笑著叫大家吃多點;Maria最開懷的大笑不在埋單計數時,而是每每總出現在大伙驚呼好吃之際!

精品咖啡 閑聊基地

要說澳門咖啡茶座,只會想起冰室形式的60年代老店:即使偶有高級咖啡館,也只屬酒店級的小眾玩意。不過最近“玩”咖啡的潮流卻從日韓臺過海吹到了澳門,將品味咖啡“下放”至街頭巷尾。Jerry介紹我們,要到其老友Kenny的店內喝一杯。

Kenny鉆研咖啡已經十幾年,平時為人沉默,但提到咖啡事卻講過個不停。出自他手的每杯咖啡,由產地品種、沖制器具、甚至水溫比例都有考究;Kenny又會定期轉換咖啡豆,“同樣一杯Espresso,或用肯亞豆、或用南美豆:這樣客人就可體驗不同豆種的特性,是果酸重還是口感圓潤。”真正用連鎖飲品店的價錢,享受精品級的咖啡體驗。店內沒有豪裝,但勝在一室閑情,吧臺高椅烘托出吹水的空間:望出去,則是崗頂的教堂前地。一街之外的新馬路喧鬧得反胃,沒料到就在內街上,竟有喝杯咖啡小憩的避難空間。

麥當娜最愛 星級葡國貨

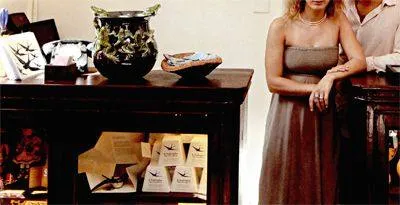

去年底在婆仔屋文化區內,乍現一間專賣葡國手工雜貨的小店,專賣奇趣罕見的葡萄牙日用小品,滿室懷舊味道。深信格調貨物不會出自庸俗主人,果然,這里的老板竟是一對明星夫妻!

lvo和Margarida,一個是導演一位是演員,在葡萄牙相當知名;但兩人卻愛上澳門的“異國”生活,婚后決心放下事業定居于此。聊為寄情,于是就有了這樣一間小店;Margarida還特意走遍葡國不同省份,專挑獨立工作坊的手作產品出售,“我想帶來能真正代表葡萄牙的小手信,店內的罐頭、牙膏肥皂、玩偶飾物,全是葡萄牙人的集體生活回憶。”

店內最熱賣的,要算連正牌娜姐都指定入浴必用的Ach Brito手造香皂,Margarida力贊用后女兒香久久不散;lvo在旁搭嘴說:“早前有香港明星來買過,伙計說她是豪門名媛、產子后夸張得全公司派利是呢!”原來真的人以群分,惺惺相惜!也對,買走一小塊葡國香皂紀念旅程,還是在毫無靈魂的世遺建筑外殼到此一游,到底是品味的分野。

要把澳門的創意推廣出去!

說是發財立品也好,說是產業增值也罷,近年澳門真的不甘心只靠賭臺吃飯;政府樂于扶持本地的原創品牌,新生代的設計人也就乘時而起。

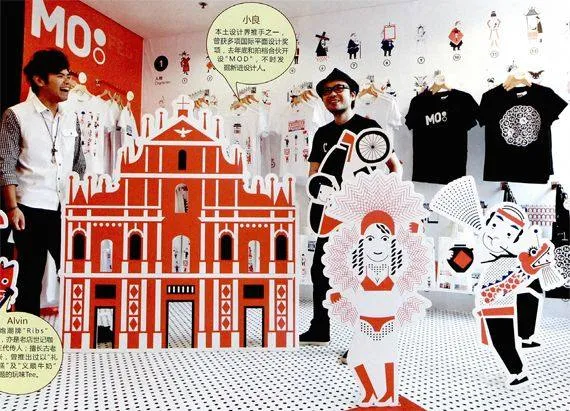

今年初,打正旗號以Desing in Macau掛帥的品牌MOD現身,將Ribs、貓空間及澳門佳作等從前只于藝墟里流動的零售出現的本土創意單位,集結包裝推廣!

大三巴下匯聚本土頂尖創意

身為濠江設計界的中堅分子,小良直言“Design in Macau”的概念其實很早已經開始,在業內打滾多年的他,對發展本土創意產業早有見解,“澳門創作人最欠缺的是發表平臺:但游客那么多,而手信的概念卻只停留在杏仁餅和豬肉干,不是太浪費本地設計人才?”深信應有更多好物能代表澳門,小良同拍檔申請將大三巴旁的小黃屋改建成澳門創意手信的“基地”,自組團隊,也網羅獨立的設計單位,拉大隊開店。

MOD內過半商品都出自澳門設計界,單講創作團體已經超過20個,包括嶄露頭角的品牌“貓空間”、“Ribs”及“Lines Lab”等。“在澳門政府支持下,我們以超便宜租金在大三巴下開業,同時也為其他獨立創作人提供一席之地。”最近MOD更自家創作地標磁石及T-shirt系列,取材均來自本土節慶如哪咤誕、受難節等;論獨特性,絕對吸引過抄完又抄的那些老掉牙創意系列游客Tee!

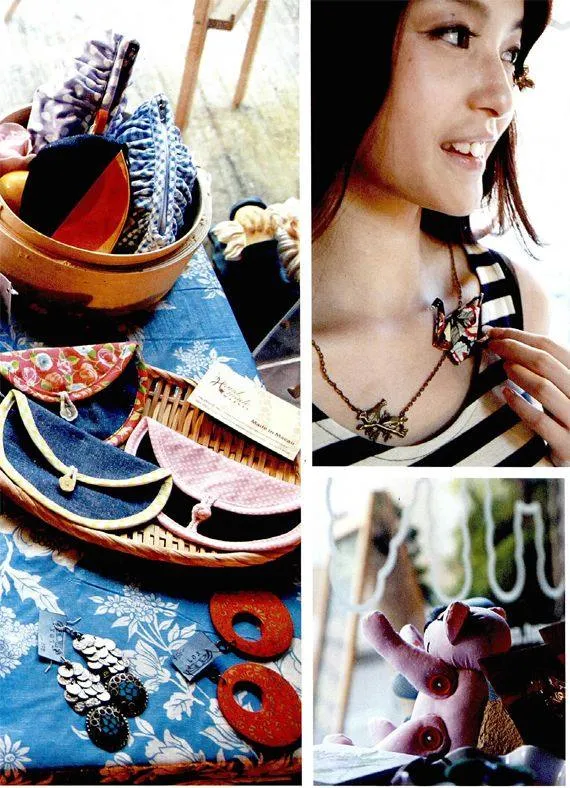

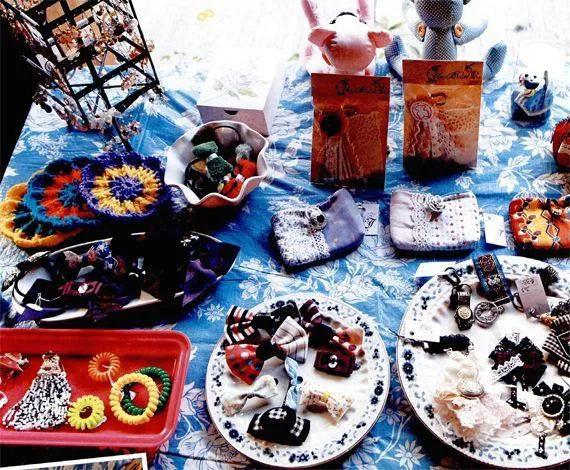

臺妹的手作收容所

MOD大賣潮流觸覺之際,同樣是賣本土原創品的手作人,一樣有聚腳樂土;大三巴幾條街以外,就有一所手作小天地,這里當家的,竟是個臺灣女生!

蔣禎紜,人人都叫她Hope,是從臺灣來的劇場編導,4年前因工作來到澳門,發覺這里的“懶惰”和她一拍即合,于是留下來發展,“反正這邊演話劇也是有的;租個地方擺擺劇場用品,自己睡在里面就好。”見劇場不少手作道具,往往演過一次就要丟掉;Hope不忍浪費,便索性將貨倉變成鋪面,當起老板來。

漸漸地,來買手作的人多了,連帶手作人都將作品拿到店內去寄賣:藝墟不常開,小店也樂于做收容所,“多點飾物、擺設等小東西,鋪頭也更有看頭;只要是親手制作的,這邊就無限歡迎!”也好,以后到澳門即使錯過了藝墟,也可以來這個收容所走走。

后話

大賭場外的小澳門

講起澳門,總是離不開博彩;但本次接觸的本土新生代卻說,賭場暴富真的和本地人沒什么關系。若真要說賭臺有什么“功勞”的話,不如說它吸引了更多觀光客:人流大了,才造就小店的生存空間。小鋪能獨立于庸俗的賭場之外;在以賭創業興家的小城中,這份不卑不亢的勇氣,本身就是放手去賭一把,實在值得跟這么多位老板說聲加油。