不同年齡HR-HPV病檢結(jié)果在宮頸癌篩查中的價(jià)值

戈文舜,錢(qián)潔芳,任麗芳,李美平,蔡紅光,楊惠英,包 磊

(紹興市婦幼保健院病理科,浙江 紹興 312000)

高危型人乳頭瘤病毒(HR-HPV)持續(xù)感染是引起子宮頸癌及癌前病變的主要因素,其中HPV16和/或18型(HPV16/18)在世界范圍內(nèi)引起70%的子宮頸癌[1]。為促進(jìn)我國(guó)子宮頸癌防控工作的開(kāi)展,2015年國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委婦幼健康服務(wù)司委托中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì)婦女保健分會(huì)組織制定了《子宮頸癌綜合防控指南》,并于2017年8月出版發(fā)行。該《指南》內(nèi)容涵蓋子宮頸癌的一、二、三級(jí)預(yù)防策略。作為我國(guó)二級(jí)預(yù)防的宮頸癌篩查方法,包括細(xì)胞學(xué)篩查方法、醋酸染色肉眼觀察法和HPV檢測(cè)技術(shù),各地區(qū)有所不同。2017年浙江地區(qū)宮頸癌篩查中初篩策略已經(jīng)從液基細(xì)胞學(xué)轉(zhuǎn)變?yōu)镠PV分型檢測(cè),對(duì)HPV16/18型陽(yáng)性患者直接行陰道鏡檢查,其它HPV陽(yáng)性者用細(xì)胞學(xué)分流[≥意義不明的非典型鱗狀細(xì)胞(ASCUS)者行陰道鏡檢查]。本研究旨在評(píng)估不同年齡組HR-HPV陽(yáng)性者陰道鏡病理檢查結(jié)果,研究其在宮頸癌篩查中的價(jià)值,從而為本地區(qū)女性宮頸癌篩查策略提供理論依據(jù)。

1資料與方法

1.1臨床資料

2017年1月至12月在紹興市婦幼保健院門(mén)診就診檢測(cè)HR-HPV者16 510例(陽(yáng)性者2 323例,陰性者14 187例),HPV16/18型陽(yáng)性者742例,其他12型HR-HPV陽(yáng)性者1 581例,有陰道鏡組織學(xué)活檢病例908例(HPV16型220例、HPV18型82例、其他12型HR-HPV 472例、HR-HPV陰性134例),年齡為18~77歲,平均年齡為(40.5±10.3)歲。所有研究對(duì)象均知情同意參與研究。

1.2研究方法

1.2.1 HPV分型檢測(cè)

采用羅氏公司生產(chǎn)的cobas 4800HPV檢測(cè)系統(tǒng),檢測(cè)原理是基于PCR反應(yīng)結(jié)合不同熒光染料的探針檢測(cè)高危型,可檢出HPV16、18型及其他12型高危型HPV(31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68)。試劑全部來(lái)自羅氏公司生產(chǎn)的配套試劑盒,按照試劑盒說(shuō)明書(shū)進(jìn)行操作。

1.2.2陰道鏡下宮頸組織學(xué)病理檢查

HPV16/18型陽(yáng)性者或其他12型HR-HPV陽(yáng)性且≥ASCUS[除未見(jiàn)上皮內(nèi)病變或惡性細(xì)胞(NILM)外所有細(xì)胞學(xué)異常病例]者行陰道鏡檢查,并對(duì)有可疑病變患者行子宮頸多點(diǎn)活檢和/或?qū)m頸管內(nèi)膜搔刮術(shù)。根據(jù)組織學(xué)病理檢查結(jié)果,診斷為炎癥、低級(jí)別鱗狀上皮內(nèi)病變(LSIL)、高級(jí)別鱗狀上皮內(nèi)病變(HSIL)、原位腺癌(AIS)、腺癌(AC)、鱗癌(SCC),≥HSIL包括后四者。在不同年齡組(≤30歲、31~40歲、41~50歲、51~60歲、≥61歲)下,觀察患者感染狀況,并與相應(yīng)病理檢查結(jié)果進(jìn)行比較。組織學(xué)切片由三位高年資病理醫(yī)生復(fù)閱全部病理切片,至少兩位醫(yī)師意見(jiàn)一致則確定為最后診斷。診斷標(biāo)準(zhǔn)參照2014年WHO女性生殖系統(tǒng)腫瘤病理學(xué)和遺傳學(xué)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。

1.3統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

運(yùn)用SPSS 13.0統(tǒng)計(jì)軟件分析數(shù)據(jù),計(jì)數(shù)資料采用χ2檢驗(yàn)和χ2分割法,以P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2結(jié)果

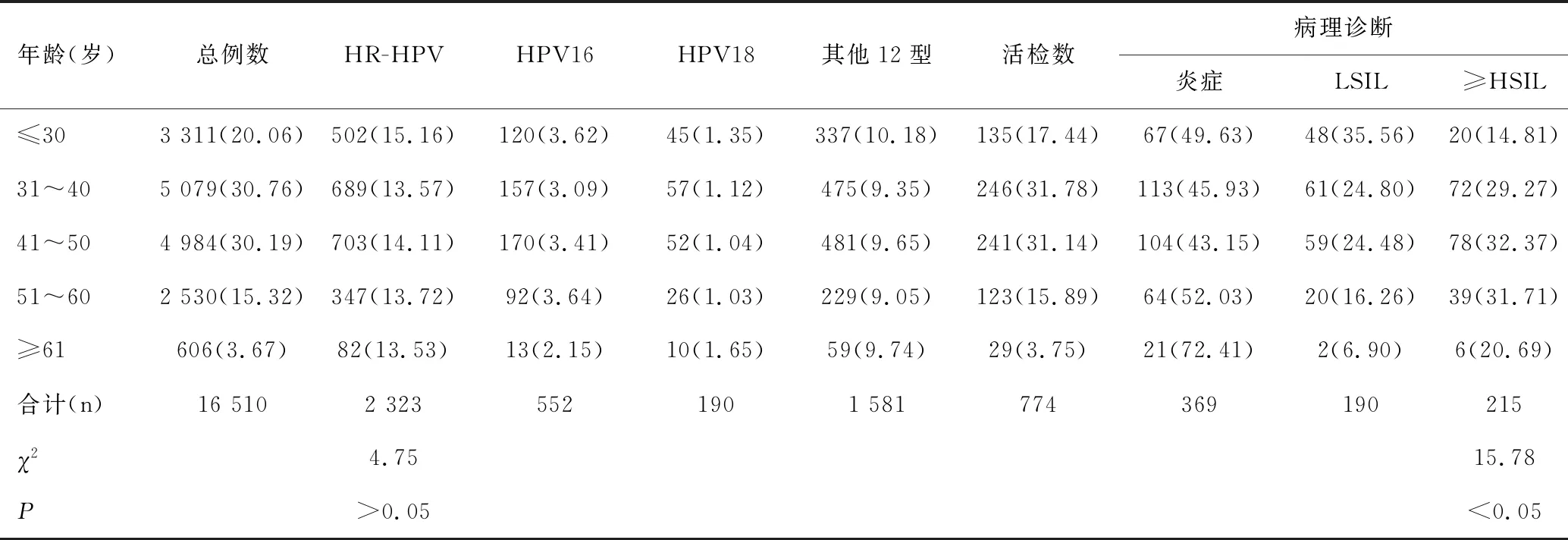

2.1不同年齡組HR-HPV陽(yáng)性人群感染狀態(tài)及宮頸病變分布

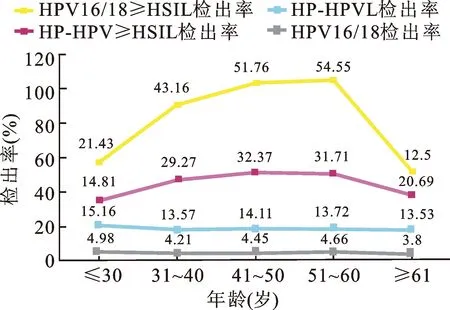

HR-HPV總感染陽(yáng)性率為14.07%(2 323/16 510),HPV16型陽(yáng)性率占3.34%(552/16 510),HPV18型陽(yáng)性率占1.15%(190/16 510),其他12型陽(yáng)性率占9.58%(1 581/16 510);病理診斷炎癥占47.67%(369/774),LSIL占24.55%(190/774)。高級(jí)別及以上病變(≥HSIL)占27.78(215/774)。不同年齡組中HR-HPV陽(yáng)性率呈“雙峰”分布,最高為≤30歲組,占15.16%(502/3 311),各組間比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(χ2=4.75,P>0.05);不同年齡組活檢人群中比較≥HSIL檢出率,最高為41~50歲組,占32.37%(78/241),各組間比較差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(χ2=15.78,P<0.05);不同年齡組(除≥61歲組)活檢人群中比較LSIL與≥HSIL的檢出率,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(χ2=22.12,P<0.05),見(jiàn)圖1、表1。

圖1 不同年齡組HR-HPV和HPV16/18型檢出率及各自≥HSIL檢出率的分布

表1 不同年齡組HR-HPV陽(yáng)性數(shù)、活檢數(shù)和相應(yīng)病理檢查的比較結(jié)果 [n(%)]

2.2陰道鏡病理檢查結(jié)果與相應(yīng)的HR-HPV感染情況

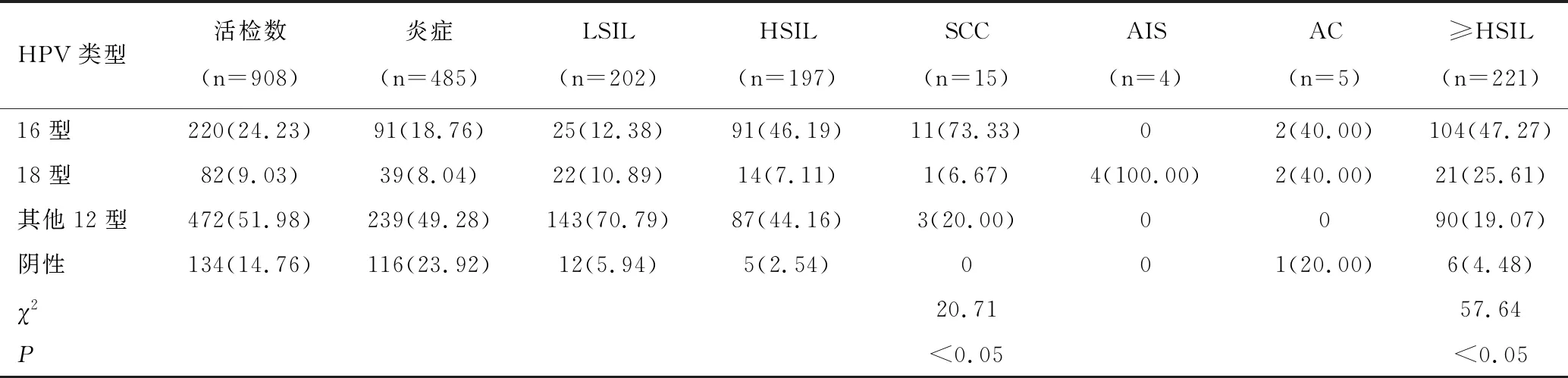

陰道鏡病理活檢908例,其中炎癥485例、LSIL 202例、HSIL 197例、AIS 4例、AC 5例、SCC 15例。在陽(yáng)性活檢人群≥HSIL檢出率中,HPV16型占47.27%(104/220)、HPV18型占25.61%(21/82)、其他12型HR-HPV陽(yáng)性者占19.07%(90/472)、HR-HPV陰性占4.48%(6/134),各組間比較差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(χ2=57.64,P<0.05);在陽(yáng)性活檢人群鱗狀上皮病變(HSIL、SCC)檢出率中,HPV16型占87.18%(102/117)、HPV18型占12.82%(15/117),宮頸腺上皮病變(AIS、AC)檢出率中,HPV16型占25.00%(2/8)、HPV18型占75.00%(6/8),HPV16與18型組間比較差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(χ2=20.71,P<0.05),見(jiàn)表2。

2.3其他12型HR-HPV陽(yáng)性人群行細(xì)胞學(xué)分流后的宮頸病變情況

在472例其他12型HR-HPV陽(yáng)性活檢人群中,細(xì)胞學(xué)診斷NILM者的≥HSIL檢出率占6.06%(8/132),≥ASCUS者的≥HSIL檢出率占24.12%(82/340),兩者差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),見(jiàn)表3。

表2 HR-HPV感染類(lèi)型與相應(yīng)病理檢查的比較結(jié)果[n(%)]

表3其他12型HR-HPV人群不同細(xì)胞學(xué)中≥HSIL檢出率的比較結(jié)果 [n(%)]

Table 3 Comparison of the detection rate of ≥HSIL in other 12 subtypes of HR-HPV by cervical cytology [n(%)]

其他12型HR-HPV≥HSIL活檢數(shù)χ2PNILM8(8.89)132(27.97)14.71<0.05≥ASCUS82(91.11)340(72.03)合計(jì)(n)90472

2.4 HPV分型檢測(cè)篩查子宮頸高級(jí)別及以上病變的價(jià)值

以陰道鏡病理檢查結(jié)果為“金標(biāo)準(zhǔn)”,HPV16/18陽(yáng)性活檢人群中篩查子宮頸≥HSIL的敏感度為95.42%(125/131),特異度為41.97%(128/305),陽(yáng)性預(yù)測(cè)值為41.39%(125/302),陰性預(yù)測(cè)值為95.52%(128/134)。聯(lián)合細(xì)胞學(xué)分流其他12型HR-HPV的檢測(cè)方法,在活檢人群中篩查≥HSIL的敏感度為97.29%(215/221),特異度為18.63%(128/687),陽(yáng)性預(yù)測(cè)值為27.78%(215/774),陰性預(yù)測(cè)值為95.52%(128/134)。

3討論

3.1宮頸癌篩查現(xiàn)狀

子宮頸癌的發(fā)生發(fā)展是一個(gè)漸變的過(guò)程,從癌前病變進(jìn)展為癌大約需要10年或更久,在此期間任何一次有效的檢查都可以將病變阻斷。在經(jīng)濟(jì)條件允許的情況下,宮頸癌篩查方法首推細(xì)胞學(xué)與HPV聯(lián)合檢查,但是細(xì)胞學(xué)改變是HPV感染的下游事件,HPV相關(guān)的分子生物學(xué)改變先于細(xì)胞形態(tài)學(xué)改變出現(xiàn)。同時(shí),HPV陰性者發(fā)生子宮頸病變的可能性往往小于細(xì)胞學(xué)陰性者。由于各地區(qū)細(xì)胞病理診斷醫(yī)師匱乏,尤其是基層醫(yī)院診斷水平不一、培養(yǎng)體制不完善及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員操作水平(細(xì)胞學(xué)取樣、制片等)、操作環(huán)境等因素造成的漏診,使HPV檢測(cè)的可操作性?xún)?yōu)于單純的液基細(xì)胞學(xué)檢查[2]。2007年,國(guó)際癌癥研究中心(IARC)提倡HPV分型檢測(cè)可作為子宮頸癌初篩的手段之一;2012年,美國(guó)婦產(chǎn)科醫(yī)師協(xié)會(huì)(ACOG)和美國(guó)陰道鏡及宮頸病理學(xué)會(huì)(ASCCP)指南指出,細(xì)胞學(xué)陰性的HPV16/18型陽(yáng)性者,建議行陰道鏡檢查;2014年美國(guó)FDA批準(zhǔn)HPV檢測(cè)作為子宮頸癌的初篩策略[3]。這一系列指南內(nèi)容的更新充分體現(xiàn)了HPV檢測(cè)在宮頸癌篩查中的重要性。

本研究中,HPV16/18聯(lián)合細(xì)胞學(xué)分流其他12型HR-HPV的檢測(cè)方法,在陰道鏡檢查的人群中篩查≥HSIL的敏感度為97.29%,特異度為18.63%,陽(yáng)性預(yù)測(cè)值為27.78%,陰性預(yù)測(cè)值為95.52%,其高敏感性和陰性預(yù)測(cè)值,與國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)[2,4-5]報(bào)道一致。本研究顯示,其他12型HR-HPV陽(yáng)性者,經(jīng)液基細(xì)胞學(xué)分流后,132例細(xì)胞學(xué)判讀為NILM者中有8例病檢為≥HSIL,即細(xì)胞學(xué)假陰性。經(jīng)過(guò)三位高年資病理醫(yī)生復(fù)核,仍診斷NILM者4例、非典型鱗狀上皮-不能除外高度病變(ASC-H)2例、LSIL 1例,HSIL 1例。分析玻片,NILM 4例中有2例因黏液、血液較多經(jīng)離心震蕩預(yù)處理后,細(xì)胞發(fā)生一定程度退變,且有效細(xì)胞量較少(<5 000)而未發(fā)現(xiàn)病變細(xì)胞;另2例NILM玻片中未見(jiàn)病變細(xì)胞,也未發(fā)現(xiàn)頸管及化生細(xì)胞,估計(jì)刷檢時(shí)宮頸(特別是移行區(qū))暴露不佳,未有效取樣;LSIL的玻片視野中大部分區(qū)域染色欠佳(偏灰暗),邊緣可見(jiàn)少量散在挖空細(xì)胞,考慮為技術(shù)人員轉(zhuǎn)換染液時(shí)未完全濾凈,影響最終判讀;在ASC-H 2例中有1例為宮頸重度炎癥患者,玻片背景臟亂,見(jiàn)大量炎癥細(xì)胞和紅細(xì)胞混雜、粘附在宮頸細(xì)胞表面,掩蓋其中少許異型中底層細(xì)胞,提高了判讀難度;余下2例(ASC-H、HSIL各1例)皆為老年女性,細(xì)胞整體呈萎縮反應(yīng)性改變,夾雜著少量核漿比高、核型不規(guī)則的鱗狀上皮細(xì)胞,隱匿于周?chē)s細(xì)胞中,難以鑒別。以上病例后續(xù)皆行宮頸錐切術(shù),結(jié)果均提示病變范圍局限,切緣陰性;其中LSIL者錐切標(biāo)本僅見(jiàn)低級(jí)別病變殘留,而2例(ASC-H 1例、HSIL 1例)老年女性,移行區(qū)內(nèi)移,外口大部分為萎縮鱗狀上皮,病變部位離外口約1cm,印證了玻片中異型細(xì)胞少的原因。

綜上,造成假陰性的原因有很多:患者病變范圍、臨床取樣誤差、制片方法、染色技巧、閱片水平及閱片速度過(guò)快、疲勞閱片等,國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)[6]亦有報(bào)道,因此,宮頸細(xì)胞學(xué)技術(shù)雖然發(fā)展快速且應(yīng)用廣泛,但仍難以避免假陰性的判讀。盡管美國(guó)病理學(xué)家協(xié)會(huì)(College of American Pathologists,CAP)制定了一系列條例控制閱片量和時(shí)間:如每人每日閱片量不超過(guò)100張,每小時(shí)閱片不超過(guò)12.5張等,同時(shí)研發(fā)了計(jì)算機(jī)輔助閱片系統(tǒng)(成本高、費(fèi)用昂貴,與人工閱片相比各有優(yōu)勢(shì)),以降低假陰性率,但仍不適用于國(guó)內(nèi)大多數(shù)基層醫(yī)院。宮頸癌篩查作為我國(guó)惠及民生的重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目,應(yīng)首先保證對(duì)≥HSIL敏感性和陰性預(yù)測(cè)值的準(zhǔn)確評(píng)估。故2017年浙江地區(qū)宮頸癌篩查初篩策略由液基細(xì)胞學(xué)轉(zhuǎn)變?yōu)镠PV分型檢測(cè)是合理且可行的。

3.2不同年齡組HR-HPV陽(yáng)性者宮頸病變分析

目前,WHO建議篩查起始年齡為30歲或以上[7]、ACOG建議21歲開(kāi)始篩查,但HPV檢測(cè)僅用于25歲以上女性[8],我國(guó)推薦為25~30歲[9-10]。本研究中HR-HPV陽(yáng)性者參與陰道鏡檢查的活檢率,最高為31~40歲組(31.78%,246/774),總體趨勢(shì)隨著年齡增長(zhǎng)而降低。可以看出,本地區(qū)宮頸癌篩查中年輕女性更有意愿、也更配合,而對(duì)于中老年女性,應(yīng)加強(qiáng)健康教育,提高其對(duì)宮頸癌的認(rèn)知度,做到防癌而不恐癌。

本研究顯示,≤30歲組HR-HPV陽(yáng)性活檢人群中≥HSIL檢出率為14.81%(20/135)。雖然與其他年齡組差異明顯,但仍提示宮頸病變不僅僅局限于>30歲女性,具有年輕化趨勢(shì),這與國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)[4-5,11]報(bào)道一致。因此,對(duì)該組女性,應(yīng)結(jié)合患者臨床病史及經(jīng)濟(jì)條件選擇性行HR-HPV檢測(cè)。

盡管不同年齡組中HR-HPV陽(yáng)性率比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,但活檢人群各組間≥HSIL檢出率差異明顯,且趨勢(shì)隨著陽(yáng)性率變化而變化,隨著年齡增長(zhǎng)而逐漸升高,其中HPV16/18型在51~60歲達(dá)峰值,而總陽(yáng)性人群則在41~50歲達(dá)峰值,之后降低。這提示本地區(qū)HR-HPV陽(yáng)性者需要重點(diǎn)關(guān)注41~50歲組人群,建議直接行陰道鏡檢查。

值得一提的是,各年齡組(除≥61歲組,LSIL檢出數(shù)較少,有效數(shù)據(jù)不足)LSIL檢出率隨年齡升高而下降,雖然組間縱向比較無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,但與≥HSIL檢出率橫向比較有顯著差異。這從側(cè)面反應(yīng)了LSIL作為過(guò)渡病變與≥HSIL密切相關(guān),但在不同年齡組中的發(fā)病特點(diǎn)有待進(jìn)一步深入研究。

至于HR-HPV陽(yáng)性率最高的≤30歲組,≥HSIL檢出率最低,原因是年輕女性性生活活躍,感染率較高,但自身免疫力強(qiáng),大多數(shù)是一過(guò)性感染,病變進(jìn)展少,轉(zhuǎn)歸或消退率高;而≥61歲組人群HR-HPV陽(yáng)性率和≥HSIL檢出率下降,有可能的原因:該組參與宮頸癌篩查及陰道鏡活檢的人數(shù)相對(duì)較少,結(jié)果有所偏倚;由于HPV感染相關(guān)因素為性行為和年齡,≥61歲組人群相較于年輕女性,性伴侶相對(duì)固定,性行為頻率減少也是感染率降低的原因之一[12]。

3.3 HR-HPV感染狀態(tài)與陰道鏡病理檢查結(jié)果分析

在908例活檢人群中的LSIL檢出率和≥HSIL檢出率,HPV16型陽(yáng)性者為11.36%(25/220)和47.27%(104/220)、HPV18型為26.83%(22/82)和25.61%(21/82)、其他12型HR-HPV陽(yáng)性者為30.30%(143/472)和19.07%(90/472)、HR-HPV陰性為8.96%(12/134)和4.48%(6/134),組間比較差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),說(shuō)明HR-HPV陽(yáng)性較陰性者、HPV16型較18型及其他12型者更易發(fā)生≥HSIL的病變,從側(cè)面反映了HPV16型較其他型造成的LSIL更容易進(jìn)展為HSIL,因此HPV16型感染具有更大的危害性。在宮頸鱗狀上皮病變(HSIL、SCC)與腺上皮病變(AIS、AC)的比較中,HPV16型與18型之間差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。與文獻(xiàn)報(bào)道[4,13]結(jié)果相似,鱗狀上皮病變最相關(guān)亞型是HPV16型,腺上皮病變最相關(guān)亞型是HPV18型。本研究中9例腺上皮病變者,4例陰道鏡活檢證實(shí)、3例宮頸管搔刮中伴有異型腺上皮(組化證實(shí)),2例為陰道鏡活檢未見(jiàn)腺上皮病變(后續(xù)錐切證實(shí)),主要分布于36~51歲年齡段之間(其中36歲1例、37歲2例、38歲1例、47歲2例、48歲1例、49歲1例、51歲1例),且HPV18型陽(yáng)性者占66.67%(6/9)。因此,本地區(qū)高危年齡(36~51歲)女性在篩查時(shí)需要重視與HPV18型相關(guān)的腺上皮病變。由于宮頸腺上皮病變位置往往較深,單純陰道鏡下活檢診斷率不高,而增加宮頸管搔刮術(shù)取得管內(nèi)組織及脫落細(xì)胞,能更好地發(fā)現(xiàn)宮頸隱蔽病灶及移行帶內(nèi)移致陰道鏡檢查不滿(mǎn)意者。因此,對(duì)懷疑腺上皮病變者,建議及時(shí)行陰道鏡檢查及宮頸管內(nèi)膜搔刮術(shù)[14]。

本研究中HR-HPV陰性患者可見(jiàn)5例HSIL及1例AC,這些患者有可能存在感染了未知類(lèi)型的HPV(包括本身未被發(fā)現(xiàn)的HPV亞型和接種HPV疫苗后所產(chǎn)生的變異亞型)、實(shí)驗(yàn)誤差造成的假陰性及與HPV感染不相關(guān)的宮頸病變。有研究證實(shí),HR-HPV陰性的子宮頸癌患者中腺癌的比例明顯高于HR-HPV陽(yáng)性者[15-16]。就目前的篩查策略而言,這部分人群有漏診的可能。因此,對(duì)于HR-HPV陰性及接種過(guò)HPV疫苗者,仍建議定期接受宮頸癌篩查,若臨床癥狀、體征出現(xiàn)異常(如性交后出血、異常陰道流血或排液、子宮頸表面柱狀上皮外移等),應(yīng)聯(lián)合細(xì)胞學(xué)與HPV檢查,必要時(shí)亦可行陰道鏡及宮頸管內(nèi)膜搔刮術(shù),防止漏診。

總之,≤30歲的女性可選擇性行HR-HPV檢測(cè);>30歲的浙江地區(qū)HR-HPV陽(yáng)性女性,建議直接行陰道鏡檢查,且應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注41~50歲組。若36~51歲伴有HPV18型陽(yáng)性者,陰道鏡檢查的同時(shí)應(yīng)注重宮頸管內(nèi)膜搔刮術(shù)。對(duì)HR-HPV陰性者,建議應(yīng)定期接受宮頸癌篩查,若有異常癥狀體征,可聯(lián)合細(xì)胞學(xué)與HPV檢查,必要時(shí)可行陰道鏡及宮頸管內(nèi)膜搔刮術(shù),以進(jìn)一步減少漏診。在政府及各醫(yī)療機(jī)構(gòu)推廣宮頸癌篩查的同時(shí),應(yīng)進(jìn)一步收集我國(guó)不同型別HR-HPV感染人群中病變分布的資料,制定和完善有中國(guó)特色的宮頸癌篩查策略,以降低宮頸癌的發(fā)生。