腦神經與血管交叉壓迫性眩暈的診斷與治療

劉煥太

腦神經與血管交叉壓迫性眩暈的診斷與治療

劉煥太

目的對腦神經與血管交叉壓迫性眩暈的診斷及治療進行相關的臨床研究。方法對我院50例腦神經和血管交叉壓迫性眩暈患者治療的臨床資料進行回顧,對照組常規治療,觀察組加用卡馬西平與巴氯芬治療。結果50例腦神經與血管交叉壓迫性眩暈患者經過臨床檢查后,發現具有相同的臨床特征表現,且使用卡馬西平加巴氯芬可對其進行有效的治療。結論腦神經與血管交叉壓迫性眩暈為臨床上一種實證存在,其具有臨床特征表現,使用卡馬西平加巴氯芬可對其進行有效的治療。

腦神經;血管交叉壓迫性眩暈;卡馬西平;巴氯芬

腦神經與血管交叉壓迫性眩暈在很長的一段時間范圍內,一直未被臨床工作者認為是一種實證,導致患者出現眩暈和耳鳴的因素較多,尚未明確是否由神經血管壓迫(Neurovascular compression,NVC)所導致。但是近些年,隨著國外臨床工作人員對該病種研究的深入,已有臨床工作者提出腦神經與血管交叉壓迫性眩暈是一種實證[1],因此,已引起越來越多臨床工作者的關注。現對我院收治的50例腦神經與血管交叉壓迫性眩暈患者的臨床資料進行回顧,分析探討其診斷和臨床治療效果,報道如下。

1 資料與方法

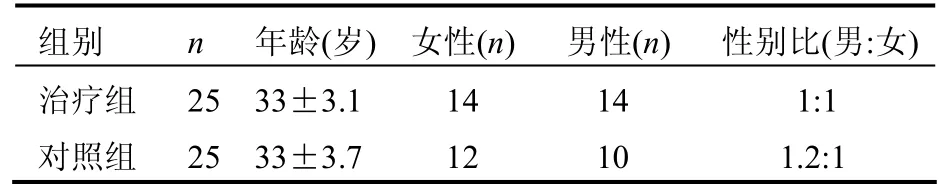

1.1一般資料對我院在2001年2月~2010年2月收治的 50例腦神經與血管交叉壓迫性眩暈患者的臨床資料進行回顧,男26例,女24例,年齡26~50歲。對50例患者進行常規的臨床檢查,并隨機分為觀察組和對照組,其中對照組25例采用氯硝西泮進行常規治療;治療組25例采用卡馬西平加巴氯芬進行治療。對兩組的治療療效和診斷方式進行對比分析。兩組患者的臨床資料之間的差異性不具有統計學意義(見表1)。

表1 兩組患者臨床基本資料匯總統計

1.2方法

1.2.1檢查方法對兩組患者進行常規的臨床診斷,并進行體位誘發試驗、顳骨CT檢查、同時使用MR技術進行內耳、內耳道及橋小腦角的檢查。使用GE公司1.5T Signa Twinspeed 超導型磁共振掃描儀進行掃描,頭頸正交線圈,檢查時,患者取仰臥位掃描。掃描順序如下:自旋回波序列T1WI,TE 10~15ms,TR 300~500ms,層厚為2.5mm,進行橫斷面掃描;快速自旋回波序列T1WI,TE 90~120ms,TR 3000~4000ms,層厚為2.5mm,進行灌裝面、橫斷面掃描;3D FIESTA序列,TE 1ms,TR 5ms,層厚為 1mm,進行橫斷面掃描;視野 20cm ×20cm,矩陣512×512。

1.2.2治療方法治療組患者的主要治療方法是采用卡馬西平加巴氯芬來進行治療,患者每日服用0.2g卡馬西平,分兩次進行服用,逐漸增加劑量,每日增加0.1g卡馬西平,持續到治療有效。若患者連續服用卡馬西平(0.8g/d)仍未出現病情緩解,則開始服用巴氯芬,每日服用巴氯芬 15mg,分三次服用;對照組按常規治療方法給予氯硝西泮進行治療,即每日服用氯硝西泮1mg,分兩次服用。兩組患者在服藥期間每2~3周進行一次血常規檢查。

1.3療效評價顯效:經過治療后,眩暈癥狀基本消失,血常規檢查恢復正常。有效:經過治療后,眩暈癥狀較治療前明顯好轉,眩暈發作的次數明顯減少,血常規檢查時基本恢復正常。無效:接受治療后的病情無明顯好轉,甚至病情出現加重的現象。

1.4統計學分析對兩組患者的治療分析數據進行統計學分析,把統計結果采用SPSS 13.0統計學軟件來進行χ2檢驗,P<0.05為存在的差異性具有統計學意義作為檢測標準。

2 結果

2.1檢查結果通過對兩組患者的臨床檢測結果進行對比分析觀察,兩組患者均存在以下共同的臨床表現:①活動時出現不同程度的眩暈及不穩感,臥床休息或靜坐后不良感可緩解,使用前庭抑制劑癥狀不能得到緩解;②體位誘發試驗結果表明患者的頭部在運動過程中出現眩暈或漂浮感,而當頭部在任何位置停止運動時眩暈感消失;③出現患側高頻下降型感音神經性聾,ABR患側或病變較重側Ⅰ~Ⅲ間期較對側延長;④前庭功能檢查結果提示可能為中樞性病變;⑤顳骨CT檢查結果及內耳道、橋小腦角MR檢查結果排除占位性病變,MRI結果提示患者出現前庭神經與迷路動脈交叉壓迫癥狀。

2.2治療結果通過對兩組患者治療效果對比分析,治療組的總有效率為92%;對照組的總有效率為72%,兩組比較,治療組療效明顯優于對照組,差異有統計學意義,P<0.05(見表2)。

表2 兩組患者的臨床治療結果對比分(n,%)

3 討論

腦神經中樞部分和外周部分連接區又被稱為腦神經的根部進入區(Root-entry zone,REZ)。REZ是腦神經中受壓最敏感的部位[2]。國外有臨床研究報告顯示,腦神經的腹側面受到壓迫會出現眩暈的癥狀,腹側面與尾部受到壓迫后表現為眩暈、耳鳴,尾部受到壓迫后僅表現出耳鳴[3]。由于三叉神經和腦神經均為傳入神經,所以臨床上主要根據三叉神經痛的致病原因進行NVC病理機制的討論。臨床研究認為因為患者血管搏動,造成了三叉神經敏感部位的激惹,從而導致了一系列的臨床表現出現[4]。患者的神經由于長期受搏動性的血管撞擊,神經元之間的接觸傳遞出現了異常的活動度升高,并且產生異常興奮信號的傳導。推測在該情況下,神經元會對異常放大的興奮信號能夠產生抑制的作用,從而導致了疼痛產生。腦神經受到血管壓迫時,可能會出現類似病理變化,因為腦神經受到了血管壓迫,造成了前庭神經對正常的刺激信號產生的異常放大反應,這種過度神經活動會累及到臨近的面、聽神經,從而導致患者出現一系列臨床表現;同時,長期的血管壓迫將導致患者的前庭神經功能出現下降。筆者通過臨床研究發現,腦神經與血管交叉壓迫性眩暈的患者具有一系列共同的臨床特征表現,且使用卡馬西平加巴氯芬對該病的治療效果優于傳統的氯硝西泮治療法(P<0.05)。因此,腦神經與血管交叉壓迫性眩暈確實為臨床上的一種實證,目前對其致病原因尚不清楚,臨床上可開展進一步的臨床分析研究,以積累更多的資料,為建立該病的臨床診斷標準服務。

[1]BERGSNEIDER M,BECKER D P.Vascular compression syndrome of the vestibular nerve: a critical analysis[J].Otolaryngol Head Neck Surg,1995,112:118-124

[2]YAP L,POTHULA V B,LESSER T.Microvascular decompressional of cochleovestibular nerve [J].EurArch Otorhinolaryngol,2008,265:861-869.

[3]BRACKMANN D E,KESSER B W,DAY J D.Microvascular decompression of the vestibulocochlear nerve for disabling positional vertigo: the House Ear Clinic experience[J].Otol Neurotol,2001,22:882-887.

[4]RYU H,YAMAMOTO S.Neurovascular decompression of the eighth cranial nerve for intractable vertigo and tinnitus[J].Oper Tech Neurosurg,2001(4):142-152.

沂南縣中醫醫院內科,山東臨沂 276300