救援隊隨時待命

張靜

美國電影《127小時》中,登山愛好者拉斯頓在一次峽谷攀巖中不慎墜落,右臂卡在巖石間,他動用了所有戶外專業救援方法都無濟于事,最終靠斷臂自救,獨自步行出峽谷。

本世紀初,戶外運動在中國迅速發展,節假日和“驢友”結伴攀山探幽,成了許多時尚青年的新生活方式,但其中的大部分參與者缺乏戶外生存和自救經驗,造成的事故經常見諸報端。“民間的專業戶外救援組織就在這種情況下應運而生。”山岳救援隊創立者劉萍告訴《望東方周刊》。

山岳救援隊成立于2003年,發起人是劉萍和張紅權等登山愛好者。“最初,我們這群戶外愛好者只是在一起交流經驗或結伴而行,收到呼救信息,我們自發組織救援,后來成立了組織,救援隊就有了民間公益組織的性質。”劉萍說。

派出最精簡但管用的陣容

2006年,劉萍他們的民間救援隊與民政部緊急救援促進中心合作,組建了“民政部緊急救援促進中心山岳救援隊”,其職責擴展到負責組建全國各地統一的山岳救援體系、協助指導地方山岳救援組織進行統一規范管理、提供統一標準化的應急預案、普及山地緊急救援自救互救知識以及應急救援優秀人才的培訓等。

山岳救援隊從此成為了全國唯一一家具有官方背景的專業山野救援隊,“作為北京市應急辦的應急補充,我們隨時接受調遣。”劉萍說。

這支由40人組成的救援隊,隊員來自各行各業,在救援隊兼職的“職業”也各有不同,有通訊專家、地質專家、野戰外科軍醫、山地救援專家以及洞穴、高空、水下救援專家。“在實施救援過程中,人手不夠了,還要互換角色,一專多能。”山岳救援隊副隊長張紅權告訴《望東方周刊》。

去一線救援時,救援隊要先通過評估,派出最精簡但管用的陣容。派出的隊員都受過包扎、人工呼吸、心肺復蘇等緊急搶救技術的訓練,以便在救援現場控制住被困人員的傷情,防止造成二次傷害。“我們偏重于技術救援。”張紅權說,去的人不用多,一個人就能發揮多個人的功能。

在彭州災區救出8名礦工

山岳救援隊在圈內有名,但是讓這支技術救援的精銳部隊被社會了解的,還是因為他們2008年汶川地震后在彭州災區成功救出了8名被困者和一只狗。

2008年5月12日晚,山岳救援隊接到民政部緊急救援促進中心派遣前去災區救援的通知,14日下午,由山地搜救人員、地質專家、通訊保障人員、醫生及護士組成的17人山岳救援隊,攜帶專業設備趕到重災區之一的彭州市龍門山區。

龍門山區銀廠溝的山形震前是U形,震后變成了V形,據張紅權回憶,當時救援部隊的戰士一進去就被落石砸傷了很多人,情況十分危急。

15日凌晨,救援隊的王鑫隊長和隊員到達災區后迅速建立救援大本營,建立電臺,分析地形,規劃上山路線。“我們采取了山地技術,決定從山脊上爬過去。”張紅權回憶說。

搜救隊員每人負重20公斤,兵分三路開始搜救。16日,龍門山鎮寶山集團發出求救信號,救援隊得知回龍溝40公里處可能有該公司員工求救,副隊長挪亞帶領一支骨干力量,在不斷的余震沖擊下,急速前行。

“沒想到在搜救過程中突然和大本營失去了聯系。”張紅權說,當時由于山區情況復雜,無線電信號傳輸遇到盲區。經過11個小時的翻山越嶺,挪亞的小分隊終于在海拔2800米的地方找到了8名被困礦工和一只狗。救援隊利用專業滑輪繩索成功解救被困礦工。

這些工人獲救后情緒失控,一路狂奔下山,而當時天色已晚,連夜下山相當危險。挪亞和隊員們勸說不動,為防止工人們急速奔跑造成意外,救援隊員只好前后“包圍”,護送獲救工人下山。

依靠時斷時續的通訊,大本營在獲得小分隊消息后派出人員上山接應,但接應人員前行過程中又遭遇道路堵塞。此時天已黑透,當后援小分隊聽到山野間傳來挪亞的哨聲,所有人都歡呼起來,被救礦工安全抵達了大本營。

整個救援過程歷時17個小時,創造了彭州地區自5月14日以來唯一一次搜救出生還者的記錄。“汶川地震救援是對我們最大的一次考驗,通過這次考驗,政府確定了我們這支隊伍存在的必要性。”劉萍說。

一眼看出可能的受困地點

作為北京市應急辦的應急補充,山岳救援隊接到的往往是武警、消防甚至是特警有時都無法搞定的“高難度、高技巧”緊急救援任務。

河北省張家口小五臺山就是這樣一個戶外遇險多發地。

2008年奧運會之后的10月,天津天行健登山協會7名登山愛好者在西溝失蹤。由于這7人沒有按照預先約定的時間地點匯合,其他會員報了警。

隨后,張家口市出動消防、武警、公安人員在山上找了三天,卻沒有找到失蹤人員。山岳救援隊接到派遣通知后迅速組建7人專業救援隊攜帶裝備趕赴小五臺山。

“張家口市市長把指揮權交給了我們,我們讓武警做的第一個工作就是從山下到半山腰再到救援現場,設立三道防線。”張紅權說,“當時部隊戰士、志愿者和媒體記者都擁擠到救援第一線,現場十分混亂,而好的救援首先是有序的救援,所以要清理現場。”

小五臺山是登山愛好者經常去的地方,負責指揮的王鑫隊長對當地地形十分熟悉,憑借多年經驗,他從地圖上一眼就看出被困者可能選擇走的路徑和可能遇險的地點,他指了一個分岔路告訴救援隊:“應該往這邊去找。”

果然,不出幾個小時,山上就傳來找到被困人的消息,原來7個人全部墜落到150米的崖壁下面。當時已近天黑,起風后繩子的晃動可能導致二次傷害,為了保險,救援隊決定在山上陪同7名受困者過夜,天亮再實施救援。

次日一大早,挪亞使用SRT單繩技術提吊,下放兩根繩子,將自己和被困者連接在一起,從崖壁下護送被困者上升至安全高度,然后再由崖壁上的救援隊員將被救者拽上去。兩個小時后,所有被困者都安全救出。

“150米的崖壁相當高,如果不懂救援技巧生拉硬拽,中途遇到巖石或樹杈,本來沒受傷的反而會撞傷。”張紅權說,“救援人員的現場施救方法是否正確至關重要。”

2005年,也是在小五臺山,一位登山愛好者只顧照相,沒看到身后的崖壁,不小心失足墜落,小腿骨折。接到報警后,山岳救援隊立即啟動報備系統。

所謂報備系統,就是山岳救援隊成員每一次外出旅游都要將其全部出游信息告知救援隊做備案,以便在緊急時刻可以被派遣到鄰近地區參與一線救援。

救援隊總部搜集到一位會員也在附近,立即派遣他只身一人就近救援,“這時他就要一人飾演多種角色,又是醫生又是救援者,還要給被困者做心理疏導。”劉萍說。

這個隊員到達現場后,先用防潮墊給被困者骨折的小腿做了固定,防潮墊內層柔軟可以給肢體保溫,外層堅硬可以給肢體定位。

“待后續救援隊趕到后,采取之字提吊的方法,現場做了滑輪系統,用擔架把傷員空中運輸到安全地帶,這個過程要保證傷員的平衡,不能歪,必須保持一個平面,這就全靠救援隊員的技術能力。”劉萍說,“后來醫生特別表揚說我們做得非常專業,對傷員后期的治療很有利。”

“救援技巧,都是救援隊整理隊員經驗的結果,并沒有什么國際標準可以參考,我們用的是自己‘走出來的教程。”張紅權說。

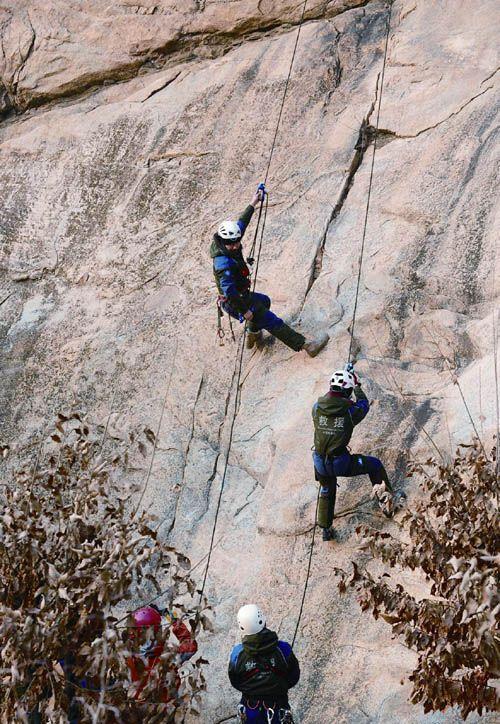

山岳救援隊每周二四六安排隊員的“理論學習”,每周安排一天的實際操作訓練,定期組織隊員進行負重拉練,每個月都組織模擬演練式的集訓。“比如設置受困人假裝受傷的情景,讓隊員全部按照實際救援的過程演練。”

至今,山岳救援隊已經成功實施救援達60多次。“根據北京市政府和民政部的要求,我們保持著隨時待命狀態。”劉萍說。