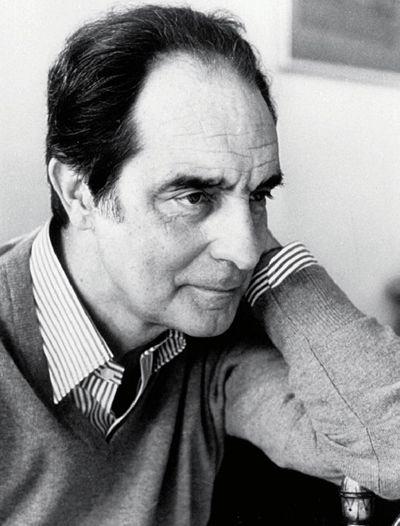

卡爾維諾的中國標簽

康慨

2012年4月,譯林出版社將過去十余年來陸續推出的卡爾維諾作品重新包裝,集為一套16種、共19冊的“卡爾維諾經典”,再度上市。它們現在有了統一的外觀設計,淺色的書封既素雅又莊重,全部硬皮精裝,無論擺在哪家書店,都顯得不同凡響。我們好奇的是,今天的中國會給卡爾維諾一個怎樣的市場反饋?

經典是素雅和沒有顏色的

4月23日是聯合國教科文組織確定的一年一度的“世界圖書與版權日”,相關的慶祝活動也將在全球多個國家和地區舉行。在中國,這一天已被本土化為“世界讀書日”,并被賦予了特殊的官方色彩和政治意義,常有推廣“紅色經典”等活動搭車舉辦。每年此時,也照例有機構發布報告,哀嘆中國人民特別是青少年閱讀率的下降。

意大利著名作家卡爾維諾同樣深知小朋友讀書和讀經典的必要,不同的是,他對經典的定義是素雅的和沒有顏色的。在《為什么讀經典》一書中,他就什么是“經典”給出了十四條定義。與青少年閱讀相關的一條里寫道:“它們對讀過并喜愛它們的人構成一種寶貴的經驗”,這些書具有“形成性格的實際作用……賦予我們未來的經驗一種形式或形狀”,從而給年輕人提供價值的衡量標準和美的范式。

我們悲哀地看到,如今關于價值的衡量標準和美的范式,如果不是缺乏,至少也是混亂的。回到真正經典和真正回到經典的迫切需要,現在不亞于我們文化史上的任何關鍵時刻。多少令人欣慰的是,我們現在并不缺少經典。這是經典的豐裕時代。我們需要的是閱讀行為和閱讀指向上的撥亂反正,需要讓讀者找到真經典,也讓真經典找到讀者。

但是,我們的讀者在哪里呢?而卡爾維諾本人的作品,也已被評論界奉為經典,而他真正的中國讀者又在哪里?

匹不是小兵張嘎

卡爾維諾是意大利的國寶,被公認為戰后最著名和最有想象力的意大利作家。他1923年生于古巴,父母為他取名伊塔洛,實應譯作“意大洛”——類似于一對中國夫婦給孩子取名“中華”——從中可見父母不忘母國的赤子之情。

卡爾維諾兩歲時,全家遷回意大利,墨索里尼的領袖像始終俯視著他的童年和少年時代。他的父母都是左翼分子,1943年,德軍占領意大利北部,母親鼓勵他和弟弟弗洛里奧參加游擊隊,為此被納粹拘作人質。“我父親在她眼前三次被黑衫軍假槍決,而她表現出無比的剛毅與勇氣。”卡爾維諾在自傳性隨筆集《巴黎隱士》中寫道。

二戰結束后,他加入了共產黨,這一舉動并非出于意識形態方面的原因,而是因為他覺得,在戰后意大利的各派政治力量中,只有共產黨提出了最現實的計劃來改造國家,并防止法西斯復辟。1956年蘇軍對匈牙利革命的干涉,引發了西方左翼知識分子的第一波退黨潮。卡爾維諾也在第二年退出意共,并從此確信,藝術家應與政治保持距離。

“我的創作是從寫戰爭和人民的生活起步的。”卡爾維諾說。他的小說處女作《通向蜘蛛巢的小徑》出版于1947年,描寫敵后游擊隊,可被歸入當時興起的意大利新現實主義運動。但它絕對和我們遭遇的那種“高大全”“三突出”的現實主義不同。小說的主人公名叫匹,乃投奔游擊隊的貧窮少年,故事里的關鍵道具是一把從鬼子那兒偷來的手槍——不,匹不是小兵張嗄,他既沒有痛斥龜田的壯舉,也沒有壯烈犧牲的奶奶,隊伍上也沒有智勇雙全、玉樹臨風的老羅叔。很不幸,匹的姐姐是妓女,向鬼子提供三陪服務,游擊隊員們則盡是痞子、酒鬼和流氓,就連政委吉姆也不例外。在這樣的環境中,小匹通過學壞而成長,而不是通過學好而成圣。

新版“卡爾維諾經典”的《通向蜘蛛巢的小徑》中,加入了2001年版“卡爾維諾文集”中放棄的1964年再版前言。對于理解卡爾維諾的文學道路,這是一篇非常重要的文獻。他在文中表示,他那時只想通過處女作表達這樣的一種感覺:“啊,是的,你們想要‘社會主義英雄嗎?‘革命的浪漫主義嗎?我給你們寫一個游擊隊員的故事,書中誰也不是英雄,誰也沒有階級覺悟,我們給你們表現邊緣人物的世界,那些流氓無產者!這本書將是最正面的作品,最革命的作品!我們何必在乎已是英雄、已有覺悟的人?我們應該表現為了達到這兩個目標而必須經歷的過程!只要還有一個人沒有覺悟,我們就應該關心他,而且只關心他!”

但即使是新現實主義時期的卡爾維諾,也已經明顯表現出了特有的異質。游擊隊的故事里少有政治教化,卻多出了許多童話色彩。2001年版“卡爾維諾文集”的主編、已故的意大利文學學者呂同六曾經指出,匹的名字來自匹諾曹,政委吉姆則脫胎于吉卜林的童話。

對童話或傳奇色彩的追求,最終讓卡爾維諾脫離了新現實主義,轉向了現代主義和后現代主義,這其中既包括為他帶來巨大聲譽的“我們的祖先”三部曲——《分成兩半的子爵》(1952)、《樹上的男爵》(1957)和《不存在的騎士》(1959),也包括融合了科幻與童話的《宇宙奇趣》。期間,他還收集整理了意大利多個地區、多種方言的民間傳說,編成了最為完整的意大利童話故事集。值得一提的是,今年新版的《意大利童話》也增譯了長達43頁、非常重要的原作前言。

我們在消費而非閱讀卡爾維諾

卡爾維諾來到中國的時間并不晚,但很長時期內并沒有受到特別的青睞。作家張潔在1998年寫道:“很奇怪與加西亞·馬爾克斯幾乎同時進入中國的卡爾維諾,為什么沒有在中國贏得一大批追隨者,不然中國的后現代主義作家,早在二三十年前,就能形成氣候。”張潔猜測:“可能因為加西亞·馬爾克斯是諾貝爾文學獎得主?”

由于1985年過早離世,卡爾維諾與諾貝爾獎失之交臂。但這并不能完全解釋他在中國受到的相對冷遇。真正的原因可能在于他的風格。從某種程度上說,最好的中國文學也仍然停留在19世紀的世界,最先鋒的中國文學距離世界也有50年的差距。中國文學既缺乏后現代主義的必要土壤,也找不到相應的讀者群。對卡爾維諾來說,30年來中國并沒有發生可以隆重迎接他的文化演變。文學創作的沒落與文學閱讀的衰退在同步進行。

但詭異的是,如今在中國卡爾維諾似乎又是受歡迎的,仿佛人人都聽說過他的大名,他的書不斷地出版與再出版。為什么會這樣?因為我們在消費而非真的閱讀卡爾維諾。

一個被媒體和出版商反復提及的事例是王小波對卡爾維諾的推崇。比如“我們的祖先”三部曲被稱為“王小波盛譽的完美作品”。沿著這樣的脈絡回看,卡爾維諾在中國的商業化進程與15年前開始的王小波商業化緊密相連,由此在文化流水線上產生出了一個奇異的倒轉現象:王小波所尊奉的大師反過來成了王小波的副產品。卡爾維諾身上掛著王小波的金色標簽,他成了“王小波”這一品牌的子品牌。

這種現象既不罕見也非中國獨有。在消費主義的時代,閱讀已經不再意味著閱讀本身,而更多地意味著閱讀代表著什么。閱讀甚至只是閱讀開始之前的那個行為——購買。它可以縮減為一句話,放在你的微博上:“在讀卡爾維諾……”通過一句簡單的表白,你和大師之間的聯系便可以固定下來,并長久地進行自我展示。即使從未讀完他的任何一本書,也不會有任何妨礙——你已經掛上了看大師、讀經典的標簽,而這個標簽足以讓你獲得滿足和自我承認。

在亞馬遜中國區的網站,每本“卡爾維諾經典”的頁面上,都曾有這樣的“編輯推薦”:“1.約名家從譯林卡爾維諾全集的流變或從單本書等多個角度來寫一寫,主攻主流高端書評媒體。2.卡翁專題。聯合偏都市小資類的媒體,以專題形式呈現此次新版全集。”

“主流高端”與“都市小資”準確道出了卡爾維諾在中國的市場定位。這樣的戰略終將化為真金白銀的收入。因為卡爾維諾的某些特質即使在過去不能、卻已與今日中國的時代氛圍合拍。

在《美國講稿》中,卡爾維諾這樣闡述了自己的文學主張:“我的工作常常是為了減輕分量,有時盡力減輕人物的分量,有時盡力減輕天體的分量,有時盡力減輕城市的分量,首先是盡力減輕小說結構與語言的分量。”

對中國的“主流高端”與“都市小資”來說,一個輕逸的時代已經到來。“在未來更加繁忙的時代,文學應該像詩歌或思想那樣高度濃縮,”卡爾維諾寫道,“如果可能的話,我想選編一本由一句話、一行字構成的短篇小說集。但是到目前為止,我還沒有選到比危地馬拉作家奧古斯都·蒙特羅索寫的這篇小說更短的小說:‘當我感到絕望時,那條恐龍依然待在那里。”

這篇小說只有18個字,遠未超出微博所限定的字數。它的成功似乎是注定的,只是我很懷疑,今天是否真的有人能夠停下來,琢磨一下它的含義。我也不得不在此指出,蕭天佑先生做出了一個似是而非的誤譯,11年不曾更正。蒙特羅索的著名短篇應該是這樣的:

“當我醒來,恐龍仍在。”