從中醫養生理論淺析中國傳統帽飾的養生功能

林永青 趙百孝

中國傳統帽子從人的生理特點和自然環境對人體健康的不同影響出發,形成了對人體有特殊保護功能的服飾,這類帽飾在惡劣的氣候環境和地理環境中主要抵御外邪對人體的傷害,同時又重點保護人體生理上的重要部位和易感受外邪的部位。頭部是人體的元神之府,陽氣會聚所在,風寒濕熱之邪中頭,皆可傷人。因此,帽飾在養生中是非常重要的。本文分別從材料、款式方面分析中國傳統帽飾的養生功能。

中國古代帽子的類別從功能來分主要有風帽、暖帽、涼帽和雨帽,分別預防風邪、寒邪、熱邪和濕邪。

1 風帽的主要形制與養生功能

風帽在不同的時代有不同的形制和名稱,其在各代演變過程中的主要名稱有羃籬、帷帽、面衣、蓋頭、風帽和風兜等(圖1~7)。

羃籬本是西域人民的一種服飾,在西域地區男女均可戴之,通常用于出行。其目的是為了遮擋路上揚起的塵埃。到了唐高宗永徽年間,出現了一種帷帽,又稱席帽,是一種高頂寬沿的笠帽,在帽沿周圍(或兩側,或前后)綴有一層網狀的面紗,下垂至頸。《事物原始》卷三云:唐車服志曰:帷帽創始于隋代,永徽中始用之,拖裙(帽裙,即網紗)及領。今世士人往往用皂紗若青,全幅綴于油帽或氈笠之前,以障風塵,為遠行之服,蓋本于此。

南北朝時,擋風功能的帽子名稱有風帽、破后帽。風帽是一種附有下裙的帽式,原先也以北族人所戴為多。齊永明年間,有人對其進行了改制,將風帽的后裙縛起,垂結于后,俗稱“破后帽”。

及至宋代,婦女離家外出,頭上多戴“蓋頭”。據說蓋頭是唐代羃籬的遺制。

清代的擋風帽子也稱“風兜”,后來又稱為“觀音兜”,其形制大約與觀音所戴的略似而得名。有夾的,也有中置棉花或用皮的,多為年老者蔽風寒所用。

總之,中國古代風帽的款式寬松較大,帽圍長及頸部或更長,不僅遮擋了整個頭部,保護了腦后、風池和風府穴,同時也遮擋了頸部,這正是針對人體的生理特征和風邪的致病特點而保護人體使之免受風邪。

風為陽邪,先襲人體頭部,《丹臺玉案·卷四》云:“頭居身體之上。為諸陽之會。其位至高。猶山之有巔。木之有杪也。風之起也。愈高而愈狂。山巔木杪先得之。故云行如飛。葉落如雨。皆風使之然也。頭居上體。為風之所先及。然以其會乎諸陽。而不畏寒。故人多忽之。而不知所避。風邪一入頭即痛焉。”其中頭部以風池風府穴和頸部為最易受風之所,因此帽飾首先固護頭部的風池、風府穴和頸部。

《孫真人衛生歌》[1]曰:“坐臥防風來腦后,腦內入風人不壽。”自古有“神仙也怕腦后風”之說,這是因為腦后有著兩大重要穴位:風府和風池。

風府穴在腦后發際正中直上1寸處,是頭部最薄弱的受邪之地。風邪從風府而入,最易傷到人體內的陽氣。《素問識》[2]引《資生經》中說:“風府者,固傷寒所自起也,北人皆以毛裹之,南人怯弱者,亦以帛護其項。”說明了風寒之邪易從風府而入,北方氣候寒冷,人們皆用毛制衣物裹護風府,南方氣候暖和,體質怯弱者也用布帛圍護頸項。

在風府外側兩寸許,各有一處凹陷,這兩個穴位就是風池。池,喻水之匯也。此為風之所匯,故曰“風池”。風池為風邪入腦之沖,是風邪聚積之所,也是治風之要穴。因此,中醫有“風府、風池尋得到,傷寒百病一時消”之說,足見這兩穴在治傷寒百病中的重要性。

頸部為肝之俞,肝主風,《內經·金匱真言論》云:“東風生于春,病在肝,其俞在頸項。”因此頸部也容易受風所襲,且這里受風多是頸椎病的禍根。

從風邪的特點以及人體易受風之所的理論可以看出,預防風邪要顧及頭部、腦后、風池穴、風府穴和頸部。中國傳統風帽的款式正好滿足了這樣的要求。

2 暖帽的主要形制與養生功能

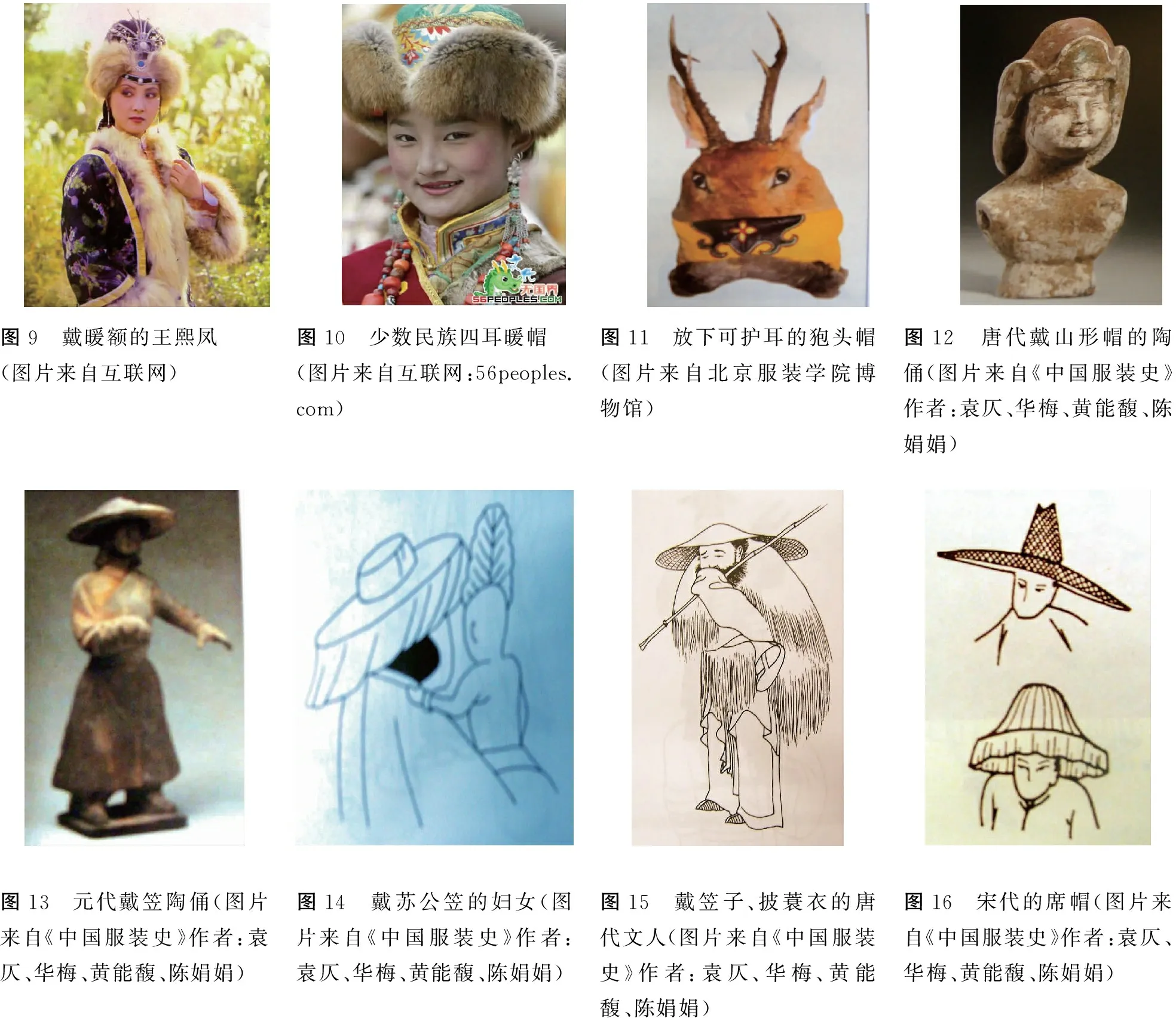

暖帽(圖8~12),顧名思義是以保暖為主。其材料厚實,適用于天氣寒冷的地區和季節。

頭為諸陽之會,人體六陽經脈皆上行頭部,因此頭部是人體熱量會聚的地方,正因如此,頭部也是人體熱量散發的一個重要出口,俗語說“熱從頭散,寒從腳入”。有研究表明,氣溫在15度時,不戴帽其頭部散失的熱量約占人體總散熱量的1/3,如氣溫在4度時,可達2/3。因此,要減少人體熱量的散失,頭部保暖是最重要的。另外,頭部為六陽經所聚之處,頭部受寒也易傷人體陽氣。因此,在寒冷的天氣,暖帽是保暖和固護人體陽氣必不可少的。

中國古代有多種形制的暖帽針對性的加強頭部保暖。

如四耳暖帽,兩側綴有護耳,前后也有搭幅,在室內時可將前后搭幅和護耳翻上,外出時則將其搭下,以利耳部、額部和后腦的保暖。

元代的統治者在建立政權之前,長期生活在塞北。帽子也以皮制為多。而且暖帽后帶有答子,答子即帔,為暖帽后有帔的一種帽式,類似于風帽后的帽裙。

清代以保暖為主的帽子有氈帽、狗頭帽。氈帽本為農民及市販勞動者所著,保暖式樣有:四角有檐反折向上的,冷時可折下護腦后和耳部;反折向上作兩耳式,在折下時可掩兩耳的;也有里面加以毛皮的。狗頭帽為孩童所戴,帽頂兩旁左右開孔裝上兩只毛皮的狗耳朵,亦有作兔子耳朵式的,帽用鮮艷綢緞呢絨為上,帽筒用花邊緣圍之。

另外,在中國古代還有一種以保暖為目的的頭飾,叫做抹額,這里把它歸為暖帽一類。抹額裹在額前,名叫“透額羅”。至宋元明清,從實用出發,抹額的主要作用兼具御寒,所以也稱暖額。

綜上述,中國傳統暖帽以保暖為主要目的,面料的保暖性強,多為皮制、毛制和氈制,款式特點多護住耳部、后腦和額部。

圖1 上海博物館藏唐代戴帷帽三彩女俑(圖片自《中國服裝史》作者:袁仄、華梅、黃能馥、陳娟娟)圖2 唐代戴面帷的女子(圖片自《中國服裝史》作者:袁仄、華梅、黃能馥、陳娟娟)圖3 唐戴風帽的陶俑(圖片自《中國服裝史》作者:袁仄、華梅、黃能馥、陳娟娟)圖4 元代蒙古帝國婦女(圖片來自王瑜《中國古代北方民族與蒙古族服飾》圖5 宋代戴面衣的陶俑(圖片來自《中國服裝史》作者:袁仄、華梅、黃能馥、陳娟娟)圖6 戴破后帽的東魏男子(圖片來自藝術中國網)圖7 清朝繡武松打虎女帽(圖片來自《圖說清代女子服飾》)圖8 元代有后檐的破后帽(圖片來自《中國服裝史》作者:袁仄、華梅、黃能馥、陳娟娟)

圖9 戴暖額的王熙鳳(圖片來自互聯網)圖10 少數民族四耳暖帽(圖片來自互聯網:56peoples.com)圖11 放下可護耳的狍頭帽(圖片來自北京服裝學院博物館)圖12 唐代戴山形帽的陶俑(圖片來自《中國服裝史》作者:袁仄、華梅、黃能馥、陳娟娟)圖13 元代戴笠陶俑(圖片來自《中國服裝史》作者:袁仄、華梅、黃能馥、陳娟娟)圖14 戴蘇公笠的婦女(圖片來自《中國服裝史》作者:袁仄、華梅、黃能馥、陳娟娟)圖15 戴笠子、披蓑衣的唐代文人(圖片來自《中國服裝史》作者:袁仄、華梅、黃能馥、陳娟娟)圖16 宋代的席帽(圖片來自《中國服裝史》作者:袁仄、華梅、黃能馥、陳娟娟)

從人體生理來看,中國傳統暖帽的款式正滿足了人體頭部保暖的生理需要。頭部的保暖的要求能固護耳部后腦和額部。因為這些部位在人體生理中占重要地位,易受外邪襲擊且受邪后對人體傷害較大。

科學家曾通過寒冷試驗試圖找出嚴寒對人體機能的影響,并進行了一系列實驗定抗寒測試。實驗室溫度控制在0 ℃,科學家在受試者身體的特定部位貼上感應測量貼。被“冷凍”了20分鐘后,感熱攝像機觀察到受試者的鼻子、手指和耳朵呈深色,表示該部分溫度偏低。冬天,這些地方會最先生凍瘡。同時,腎開竅于耳,耳部受寒也易傷及腎。耳廓雖小,卻是諸經通過、終止、會合的場所[3]。因此,暖帽的形制首先要能護住耳朵。

額部是足陽明胃經循行部位,額部的保暖是養護人體胃氣。古時的暖額正保護了額部陽明經循行部位,是在氣候不是非常寒冷的時候戴用,有保暖兼裝飾作用。

后腦部有頭部重要穴位:玉枕、腦空和腦戶穴。“玉枕者,玉者貴重也;枕,枕骨也,仰臥著枕,腦后之骨要保重甚于執玉,故名玉枕”[4]。腦后受風為病,宜取此穴。腦空,足少陽、陽維之會,“腦空者,在后腦谷之空處,上有腦,中有腦之總系,連系各經,散絡各部,如電網相似,穴居兩旁,在腦后交叉大經血管之上,故名腦空”[5]46。腦戶為足太陽、督脈之會,督脈上頭入腦,腦戶為督脈入腦之門地。可以看出,這些穴位與腦的關系密切,六淫外邪也最易從這些穴位內傳入腦。因此,暖帽的款式要保護這些穴位不受風寒襲擊。

總之,中國傳統暖帽的款式保證了對額部、耳部和后腦的保暖,滿足了人體生理的需要,對人體具有養護的作用。

3 涼帽、雨帽的主要形制與養生功能

中國傳統的涼帽和雨帽在各個朝代的形制和材料基本相似(圖13~16)。商周時期,已有雨帽來遮蔽風雨。最早的雨帽稱“笠帽”,省稱為“笠”。形制多為大檐尖頂,也有圓頂。遮陽用時,為使遮陽效果更好,有的還在帽檐周圍懸垂一層縑帛。

涼帽以防曬為主,材料的透氣性好,款式寬松,帽沿較大,盡可能遮擋太陽,適用于日光強烈的地區和季節。

頭部是諸陽熱聚之處,且夏季火性炎上,因此在夏季頭部是人體最熱的部位,應保持頭部的涼爽。熱邪一部分來自空氣的高溫,另一部分來自太陽光的照射。夏季戴涼帽遮擋太陽光的直接照射可以減少部分輻射熱。遮陽帽多為大檐是為了盡可雨帽以擋雨為主,帽沿較大,又可遮陽。夏季太陽光炙熱且為多雨季節,因此中國傳統首服中涼帽和雨帽合而使用,即所謂“晴遮太陽陰遮雨”是也。

中國傳統雨帽的材料多用蒲草編制,或者用稻草麥秸桿,也有用竹子和苧麻編成。蒲草、稻草和麥秸桿都是中空防水,有利濕防潮氣的作用。

濕邪是陰邪,其性粘滯,濕邪中人,令人“首如裹”,頭腦昏蒙,而且頭部濕氣可以引發多種病癥。《集驗方》中說頸部瘰疬的原因之一是頭濕結發,汗流入頸所致。濕邪易傷陽氣,頭部又是六陽經所會之處,因此,頭部更應防止濕氣的侵襲。中國傳統的雨帽正是為了使頭部免中濕邪。同時可以更多的遮擋陽光輻射。

4 小結

綜上所述,從中國傳統帽子的款式材料來看,每種帽飾都有其針對性的防護目的,可以預防風寒濕熱等外邪,重點保護的是頭部易受邪的經絡、穴位,防止各種外邪從頭部經絡腧穴侵入人體,固護人體的正氣,對人體的健康具有重要作用。

參考文獻

[1] 汪茂和.中華養生寶典·孫真人衛生歌[M].北京:中國中醫藥出版社,1991:108.

[2] (日)丹波元簡.聿修堂醫書選·素問識[M].人民衛生出版社,1984:178.

[3] 黃麗春.耳穴診斷學[M].北京:科學技術文獻出版社,2004:1-20.

[4] 焦會元.古法新解會元針灸學[M].北平:泰山堂書莊,1937:46.