我度過了美好的一生

沈徹

他們為求知而從事學術,并無任何實用的目的……我們不為任何其他利益而找尋智慧,只因人本自由。

——亞里士多德

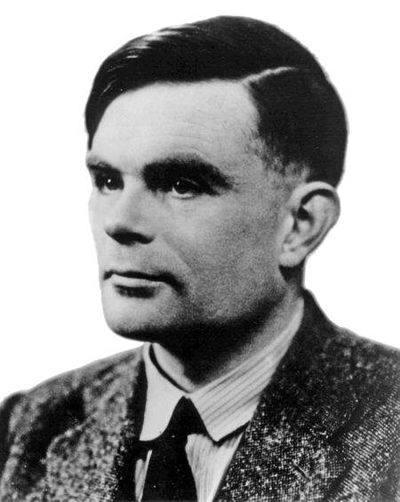

因為無法忍受同性戀“風化罪”給自己帶來的“雌激素治療”(即化學閹割),艾倫·圖靈——著名的數學家、邏輯學家、“計算機科學之父”在1954年6月7日,用半個含有氰化物的蘋果結束了自己年輕的生命。

但學術界與科技界并沒有歧視他、遺忘他,以他的名字命名的圖靈獎一直是計算機領域的最高榮譽。蘋果公司的商標更長期被誤認為是在向圖靈致敬,連喬布斯在接受采訪時都感嘆:“上帝啊,我們希望它是真的。”

在數萬人自發簽名請愿的壓力下,英國政府終于在2009年發表了正式的道歉聲明:“我們錯了,您本應得到更多獎賞。”對這位曾在二戰中協助軍方破解德國傳奇密碼系統Enigma的大功臣來說,這份道歉雖然遲了但非常重要。

2012年6月23日是圖靈誕辰百年紀念日,如果他在天國有知,他最為關注的恐怕不是名譽恢復,而是自己一手開創的人工智能領域短短數十年的飛速發展。他或許無法想象,一個龐大而炫目的IT帝國,如何將科技的應用和商業化推向極致。

20世紀的前40年,是屬于科學家與科學界的黃金時代。就像“原子彈之父”羅伯特·奧本海姆回憶20世紀20年代時的感慨:“那是個群雄并起的時代,那是個需要在實驗室里耐心工作的時代……人們急切地往來通信,匆忙召開各種會議,辯論、批評,用數學方法提出令人叫絕的即興想法……那是個開天辟地的時代。”

大衛·希爾伯特在1900年的巴黎國際數學家大會上雄心勃勃地提出了23個“最重要的數學問題”。43年后,他的墓志銘上依然自信地寫著:“我們必須要知道!我們也終將能夠知曉!”這種信心,來自天才的群體性涌現和民眾科學意識的蓬勃興起。

希爾伯特任教的德國哥廷根大學,前前后后培養了數十位諾貝爾獎得主。1927年關于“電子和光子”的第五次索爾維會議便是史上陣容最為豪華的科學會議:獲邀的29人中有17人先后獲得了諾貝爾獎。國人在痛悼剛剛辭世的國家最高科技獎得主、數學家谷超豪時,必然會提到老先生教書育人近60載培養的學生中已有9位當選為中國兩院院士,卻未必會想起1937年逝世的英國物理學家盧瑟福,他的助手和學生先后有11人獲得諾貝爾獎。

在愛因斯坦、彭加勒、希爾伯特、馮·諾依曼、朗道這些全能學者逝世后,當代科學已經發展到極為專業化的程度。再沒有什么人能精通某個學科的全部主要內容,全面掌握整個領域與各個分支的知識,更遑論打通各學科界域,于是純粹的理論研究再次偏向于封閉化、孤立化、碎片化和個人化。

俄羅斯數學家格里高利·佩雷爾曼成功證明了被認為是“數學家最渴望征服的問題之一”的“龐加萊猜想”,但他卻拒絕了所有的媒體采訪,拒絕了“數學界的諾貝爾獎”菲爾茲獎,甚至拒絕了百萬美元獎金。因為他認為,只有誠懇的、純粹的、只從數學本身出發、不摻雜其他任何雜質的肯定,才配得上自己給數學帶來的真正有價值的貢獻。瑪莎·葛森在《完美的證明》中說:“俄羅斯數學家精力旺盛、活力四射的時代即將告終,一個封閉、隱蔽、個人主義集中的數學時代即將開啟。”

與之相比,被公認為性情古怪的數學家保羅·厄多斯恐怕都顯得正常無比了。雖然厄多斯從來沒有固定居所、沒有固定職位,只拿著兩三個舊皮箱的私人行李周游世界,但他撰寫的1500篇論文中的共同作者超過250人,以至于學界專門創造出“厄多斯數”的概念,從社會網絡角度來形容這種科學共同體的合作行為。看似洋溢著客觀分析與理性精神的概念,原來竟是這般毫無煙火氣的溫情脈脈。

科學發展的邏輯演變史絕非簡單的線性圖式,而是包含了知識復雜的層疊堆積,還有科學家作為個人與科學共同體以及外部社會的糾纏和互動。

在這個過程中,唯一簡單明了的學界共識,或許是亞里士多德在《形而上學》開篇中的話:“他們為求知而從事學術,并無任何實用的目的……我們不為任何其他利益而找尋智慧,只因人本自由。”正因如此,相信很多科學家都會認同圖靈在劍橋大學的老師維特根斯坦的話。這位哲學家、數理邏輯學家在圖靈辭世前一年去世,他的臨終遺言是:“告訴他們,我度過了美好的一生。”

(張明凱摘自《財經國家周刊》2012年第14期)