辨析普世主義

李北方

普世主義是當下國際政治領域和思想討論空間內無可回避的一種思潮和修辭手法,它將某些價值理念定義為“普世的”,相應地,另一些價值理念是落后的、應該被普世價值替代的。參與政治性辯論的人,要準備好應對這樣一個詰問:難道你不認同普世價值嗎?這可以是一個問題,也可以是終結討論、為對手定性的一個策略。

普世價值是一組能動的概念,指向一個被規定了的方向,其作用不是闡釋世界,而是改造這個世界。關于普世主義的討論與國際關系和民族國家內部各種政治、經濟、社會關系的安排緊密相關,在這個“世界向何處去”、“中國向何處去”等問題仍存在巨大商榷空間的時代,對普世主義進行一番辨析是必要的。

普世主義與普世價值

普世主義(Univesalism)是指那些在任何情況、任何時間都適用于所有人和所有事物的概念或準則,其內涵依具體情境而有所不同。普世主義是一個松散的筐,可以容納任何符合此類傾向的思想。最初,普世主義是指具有普世適用性的宗教、哲學理念,比如基督教,它相信每個人都是上帝的造物,且將可以或者將通過耶穌獲得救贖,無論它所面對的個體是否基督教信徒。

普世價值(Universal Values)這一概念本身具有模糊性,至少可以區分其兩重含義。

第一,根據以賽亞·柏林的理解,普世價值是“絕大多數人在絕大部分地方或情境下,在幾乎所有的時候,都共享的那些價值觀,無論是有意識地贊同還是表現在其行為中”。在這重含義中,普世價值是所有人都認為有價值的價值,判斷標準是全球范圍內的實踐。

世界上有這種普世的價值嗎?在19世紀,人類學家們就帶著這個任務去尋找,結果發現,無論是在現代社會還是在原始部落,最顯著的可以被共享的價值觀是“亂倫禁忌”。此外,還有研究者從實證層面開展過調查,發現在不同社會中,普遍接受程度較高的價值觀包括權力、成就、享樂等等。

第二,普世價值是指人們有理由相信其有價值的價值觀。阿瑪蒂亞·森從這個層面來理解普世價值,他認為,即便現在有很多人不認同甘地的非暴力理念,但人們有理由認同它。在這里,普世價值就不限于其字面的含義,而是指那些值得被普世推廣的價值理念。

在當下的語境中,普世價值這個詞是在第二層含義上被使用的,普世主義者推崇的是包含民主、自由、人權、自由市場等一系列政治、經濟理念,他們認為這些價值觀終將在文明的沖突中勝出,一個美好的人類社會的實現依托于這些價值觀念普遍被接受和被貫徹。

什么樣的價值才能普世?

既然普世價值不是以其普世存在的事實而被認可,那么隨之而來的問題是,為什么一些而不是另一些價值觀被視為普世價值?決定一種價值觀成為普世價值的標準是什么?

普世主義的哲學基礎文明等級論,純粹的文化相對主義者不可能接受世界上有所謂的普世價值。那么,文明是否有高下之分?如果一個人的判斷沒有完全被意識形態所支配的話,就會對此問題做出肯定的回答。

舉例來說,印度教有一項稱為“薩提”(Sati)的習俗,男人去世之后,其遺孀要在火葬的時候跳入火堆殉葬,1829年,英國殖民政府下令禁止了這一習俗;在包括蘇丹在內的一些非洲地區,有給女子施行“陰蒂切除術”的傳統,1946年也是英國殖民政府將其廢止。這些傳統是野蠻的、不人道的,從客觀的立場出發,即便激烈的反殖民主義者,也無法孤立地反對殖民政府對此采取的強制措施。

那么先進的、高尚的價值觀是否在現實中始終能取得優勢地位,壓倒落后的、鄙俗的價值觀念呢?答案是否定的,讓我們用對勞動的不同看法作為例證來說明。

勞動在西方的觀念中,一向是被鄙視的,是用來忍受而不是享受的。亞里士多德就認為,公民不能是體力勞動者,公民必須有閑暇來發展其美德和從事與公民身份相符合的活動,而為了達成這個目標,就需要擁有奴隸。在基督教傳統中,勞動的倫理價值是負面的,勞動本身不是好東西,只是減輕罪惡的手段。

這種對勞動的態度在其他地方也是普遍存在的。原廣西壯族自治區副主席徐炳松因貪污被查處后,就說過希望能給他10幾畝地,他愿意當農民,種田贖罪。

對勞動的鄙夷借由經濟學理論獲得了神圣化的地位。經濟學最重要的出發點之一是“經濟人”假設,將人視為理性的、自利的、逃避勞動的經濟主體,傾向于以最小的付出獲得最大的收益。經過斯圖亞特·密爾、亞當·斯密、大衛·李嘉圖等經濟學大家的理論塑造,人的屬性被定義了。

但是,英國人類學家奧利弗·哈里斯向我們揭示了另外一種對勞動的認識。哈里斯于1970年代在玻利維亞的安第斯山脈進行了田野調查,在當地的農民身上看到了與“經濟人”截然相反的人性。那里的農民視勞動為美德,在他們的文化里,勞動并非被賦予了價值,相反,勞動就是價值本身。勞動于他們是節慶般的活動,人們穿上最好的衣服,一起下到田間勞作。基于對勞動的熱愛,他們發育出了完全利他性的人格,不時有城里人前來與他們進行交換,用很少的代價換取他們大量的產品,但他們并不感覺到吃虧,而是以憐憫的眼光看待這些可憐的不會勞動的人。

顯然,“經濟人”是對人性的歪曲抽象,人類學、社會學等學科對此進行了猛烈的批評,證明人的本性并非如此狹隘,但都不能阻擋從“經濟人”假設出發的一整套自由市場制度設計按照其面目塑造了我們的世界和世界觀。這種扭曲的“普世的”人性觀還隨著市場的擴張侵入到非經濟的領域,結果是自利的行為得到獎賞,利他的行為受到懲罰。

勞動是財富創造的源泉,是推動歷史進步的動力。顯然,安第斯山區的農民對勞動的看法更高尚、文明程度更高。問題是,為何這種價值觀不能成為普世價值,雷鋒精神不能成為普世價值,反而是鄙夷勞動、好逸惡勞的“經濟人”理念大行其道?

道理不言自明,價值有高下之分,但決定哪種價值觀成為“普世價值”的因素,不是價值本身的高度,而是其他因素。“經濟人”假設脫胎和發展的歷史,正是資本主義狂飆猛進的歷史,正如馬克思所論述的,資本需要“按照自己的面貌為自己創造出一個世界”,資本對世界的創造就包括符合資本擴張需求的人性。

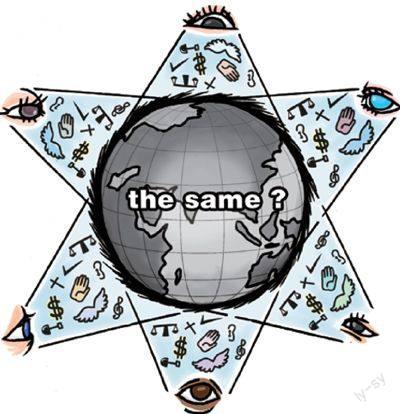

有了這層視角,便容易理解普世價值以及那些與普世價值緊密相聯的政治話語的實質。沃勒斯坦一針見血地指出,普世主義乃是權力的說辭。西方國家領導人、主流媒體和知識分子將普世主義作為推行其全球政策的依據,他們將世界視為善的力量與惡的力量爭奪的場域,西方是善的化身,其主張和行動(哪怕是明顯錯誤的)反映的是不證自明的普世真理。問題是,人權、民主、西方文明的高高在上、自由市場的無可避免等理念都不是自明的,需要認真審慎的分析,抽離出其中有害的因素。

這并非是說“普世價值”都是錯誤的、不好的東西,而是要了解權勢者所高揚的普世主義在本質上是片面的,我們需要警惕普世主義說辭背后不平等的權力關系。

普世主義的演進

沃勒斯坦歸納了當今國際政治生態中西方國家訴諸普世主義的三種表現形式:泛歐洲地區領導人追求的政策目標是保障人權,進一步說,是為了保障民主;文明沖突的話語,假定西方文明優于其他文明;對市場作為科學真理的確認,各國政府除了接受和實行新自由主義經濟學之外“別無選擇”。

在達至此階段之前,西方普世主義思潮經歷了漫長的發展歷程,這一過程與帝國主義、殖民主義的形態演進相契合,普世主義作為一種殖民主義的知識,承擔著帝國主義、殖民主義的意識形態功能。

美國學者尼古拉斯·德克士概括道:“在一些地區和人民被殖民之前,他們需要被標記為‘異質的、‘他者、‘可以殖民的。”普世主義從兩個方面服務于這一目標:一方面,它被用于整合西方帝國主義國家內部的力量,為對外擴張提供合法性基礎;另一方面,用于麻痹殖民地國家的精英群體,制造一種“長期而言對被壓迫者有利,哪怕短期內要承受代價”的幻象,以制造認同。

沃勒斯坦將普世主義的演進大致劃分為三個階段,或者說三種形態,當今的普世主義話語正是這三種形態的綜合體。

第一,文明對野蠻的干預。在15、16世紀,西方殖民主義者在面對征服對象時,優越感首先來源于宗教。在沒有形成自己的文明、沒有文字、奉行偶像崇拜和活人祭祀等陋習的美洲大陸原住民面前,自命為上帝選民的西班牙人覺得高人一等,并以改造美洲原住民的野蠻作為其野蠻入侵和殺戮的充分理由。但殖民主義的殘暴也在西班牙國內引發了反思和討論,在討論中最終占據了上風的是支持殖民擴張的觀點,理由是印第安人是低等人種,即便他們不愿意也必須接受西班牙人的統治,唯如此才能阻止印第安人的暴行,為天主教牧師傳播福音提供便利等。

沃勒斯坦認為,這場發生在16世紀的最初的關于普世主義的討論為后來所謂文明國家對其他國家的干預確立了四條最基本的理由:他人的野蠻;終止傷害普世價值的行為;保護無辜者;使傳播普世價值成為可能。

這可以見于英國駐印度總督柯曾勛爵1905年的一個辯白:“帝國的目的是為正確而戰,摒棄不完美、不公正和鄙陋……記住上帝將你的手放在他的犁上……將犁鏵在你的時代向前推進一點,感覺到你在千百萬人之中留下了一絲正義、幸福或繁榮,留下了一絲人道或道德尊嚴,一絲愛國主義情操,一絲啟蒙的曙光或責任。這些都是此前并不存在的。這就夠了。這就是英國人在印度的正當理由。”

這也見于2003年5月1日美國前總統布什在林肯號航母上宣布伊拉克戰爭勝利時的講話:“在這場戰爭中,我們為自由和世界和平而戰。我們的國家和盟友為此成就而驕傲,是你們,美國軍人們,實現了這一目標……無論你們走到哪里,都傳遞著希望的信息,一個既古老又嶄新的信息……”

這一套說辭的生命力仍舊強大,在利比亞、敘利亞、伊朗問題上,西方國家重復的還是這一套被重復了幾百年的老調。

第二,東方主義。當殖民主義在擴張的途中遭遇到東方的古老文明,如中國、波斯、印度等,原本那一套粗淺的普世主義理念就不夠用了。因為這些古老文明有悠久的歷史和典籍、成型的官僚體系、也創造了可觀的財富,簡單地把他們歸為“野蠻人”的類別是行不通的,西方需要一種新的認知方式來定位和這些“高等文明”的關系。

在征服與被征服的關系中,是不會給文化上的平等留有余地的。西方需要一種將所謂東方“高等文明”納入以西方文明為金字塔塔尖的等級體制之中的解釋體系,于是逐步發展出了一種被通稱為東方主義的思潮。這種觀念將東方塑造為西方的他者,東方文明雖有了不起的成就,但在發展的道路上遭遇了阻礙,像歐洲啟蒙文明那樣找到通往現代性的道路,東方的現代化使命只有在西方的幫助下才能完成。

這一對立建立起了西方對東方進行殖民統治的意識形態基礎。對曾淪為西方殖民地的地區而言(印度是最典型的代表),精英群體起初大都被普世主義的承諾所折服,在現代化這一目標的引誘下接受了事實上的西方化進程。但歷史的發展并未給殖民地帶來真正的平等,同時,西方的民族主義、自由主義思潮也為殖民地的覺醒創造了條件。終于,在二戰后的民族獨立大潮中,傳統的殖民主義土崩瓦解,東方主義的普世主義歷史也告一段落。

第三,科學普世主義。沃勒斯坦將其稱為最精致的一種為強勢者辯護的意識形態,因為它為自身涂抹上了價值中立的色彩,從而使自己看起來與文化無關,也與政治無關。

科學普世主義得以存在的基礎是科學與人文學科的分野,后者被分工專司探索“善”和“美”,而在知識體系的競爭中取得了壓倒性優勢的前者,則壟斷了對“真”的闡釋權。科學普世主義所宣稱的是,“真”的取得有賴于科學方法論的應用,故而這是一種客觀的真理,終將為接受它的社會帶來福祉。

科學普世主義賦予了自由市場無上的地位,為精英統治(Meritocracy)構筑了道德基礎,它成功地用全球化替代了帝國主義、新殖民主義等概念,遮蔽了世界體系中不公正的一面。在美國財政部、國際貨幣基金組織、世界貿易組織等機構的推動下,新自由主義經濟政策以普世真理的面貌被推廣到全世界的每個角落,科學不承認第二個真理,故而這些國家“別無選擇”。有些國家深受此類政策的禍害,但這可以用一套客觀的標準解釋為必須接受的市場競爭的結果,而非政治的操控或其他原因。

尋找普世的普世主義

不可否認,很多披著普世主義外衣的價值觀是進步的,甚至曾經是革命性理念。但是,這些價值的傳播和實踐無法脫離政治生活中的權力關系,普世主義在絕大多數時候被強勢者所利用,變成了一種壓迫性的文化工具。

比如自由、平等、權利等自由主義的核心價值觀,既在一定的歷史條件下起到了激發受壓迫人民反抗殖民統治的積極作用,也長期作為殖民統治的辯護詞而存在—英國統治印度就被解讀為傳播自由和平等的過程。19世紀末,法國率先引領了瓜分非洲的狂潮,冠冕堂皇的理由就是法國應該擔負起其天賦的“文明使命”(Civilizing Mission),以暴力的手段為落后民族提供先進的法國文化,這一理由迅速地被其他歐洲國家所接受。

同樣,人權也是個好東西,但若干場戰爭以保衛人權的名義而發動,結果是使數以百萬計的人喪失了更基本的經濟和社會權利。有批評家將此行徑稱為人權帝國主義,這是恰當的。

塞繆爾·亨廷頓指出,在西方的原則和西方的實踐中間存在巨大的鴻溝,虛偽和雙重標準是普世主義的代價。他尖刻地描述了西方普世主義的虛偽:“民主是要推動的,但不能讓伊斯蘭原教旨主義者上臺;防止核武擴散針對伊朗和伊拉克,但不針對以色列;自由貿易是經濟增長的良方,但不包括農業;人權對中國來說是個議題,但對沙特阿拉伯則不是;對富油國科威特的入侵遭到迎頭痛擊,對貧油國波斯尼亞的侵略則無人過問。認真思考的話,認為非西方國家應該接納西方價值觀、體制和文化的觀點的言下之意是不道德的。”

普世主義還往往淪為強權的最后一塊遮羞布。起初,布什政府發動伊拉克戰爭的借口與普世價值毫無關系,但后來,當初的所有理由都被證明是謊言后,美國人只好拾起那個不新鮮的論調:至少美國給伊拉克帶去了民主。普世主義的說辭就成了強盜行徑最后的避難所—哪怕有千百萬人喪生,西方至少有通過暴力手段教會他人自由的權利。

普世價值被操控、被扭曲、被濫用的根源是不平等的世界權力關系。沃勒斯坦把迄今為止所有的普世主義統稱為歐洲的普世主義,他認為,問題不是質疑世界上到底有沒有普世價值,而是我們還不知道普世價值是什么。普世價值不是被給定的,而是被創造的。

沃勒斯坦提出一個命題:我們應該追尋真正的普世的普世主義(Universal Universalism)。這有賴于一個權力平等的世界格局的出現,而這個動蕩的世界向何處走,將決定我們是離這一目標越來越近,還是越來越遠。