2011年湖南省兒科手足口病用藥不良反應報告分析

彭素梅

手足口病時兒科臨床中常見的疾病,它們嚴重影響兒童的健康,隨著科技的不斷進步,臨床上用于治療疾病的藥物也日趨增多,隨之而來的不良反應報道也明顯增加。兒童處于一個特殊的生理時期,其各系統器官功能不健全,肝臟對藥物的分解作用及腎臟對藥物的排泄能力低下,免疫機制尚未健全,因此兒童時期對藥物的不良反應耐受力比較弱。發生藥物不良反應的機會大大高于成人[1]。為了解兒科手足口病用藥發生不良反應情況,減少兒童藥物不良反應的發生率,促進兒科合理用藥,筆者檢索我省藥物不良反應檢測中心的數據庫中2011年1月至2012年1月原患疾病為手足口病的不良反應報告,在構建數據庫的基礎上,應用統計學方法并對其進行了分析,為醫務工作者和藥學工作者提供參考。

1 資料與方法

1.1一般資料 通過檢索全國藥物不良反應監測中心中的省級ADR中心網頁。

1.2方法

1.2.1數據庫建立 應用ACCESS建立病案數據庫,首先制定數據庫字段如下:序號、年齡、原發疾病、過敏史、用藥劑量、給藥途徑、配藥及用量、合并用藥、ADR發生時間、臨床診斷、臨床表現、廠家、批號等;第二步,在數據庫表中完成病案雙份錄入;并核對檢錯;第三步,進行數據窗體的美化;第四步,進行功能集成。

1.2.2數據整理與分析 應用計量學方法對病案資料中患者性別、年齡、原發疾病、過敏史、用藥劑量、配液使用情況、ADR反應類型及臨床表現等信息進行整理,應用SPSS 16.0對數據進行統計學分析。

2 結果

2.1患者性別、年齡情況分析 在69例不良反應病案中,患者年齡最大11歲,最小出生1 d,男33例(占47.8%),女36例(占52.2%),女性略大于男性,經過獨立樣本T檢驗,男性女性引起藥物不良反應的差異無顯著性(P>0.05)。

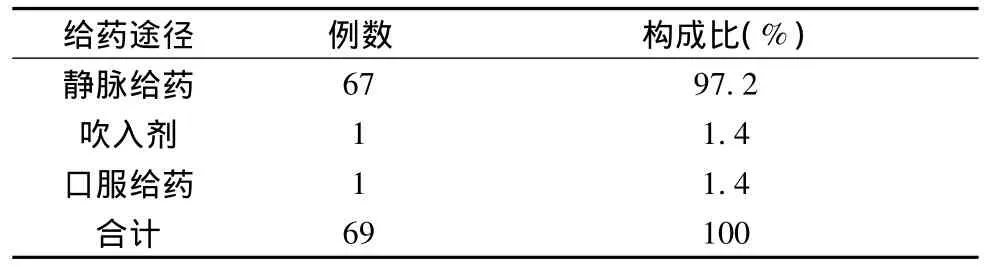

2.2給藥途徑與ADR情況分析 據統計可見,69例不良反應病案中靜脈注射67例,占97.2%;吹入劑1例,占1.4%;口服給藥1例,占1.4%;具體給藥途徑引起的不良反應分布如表2。

表1 給藥途徑與不良反應分布表

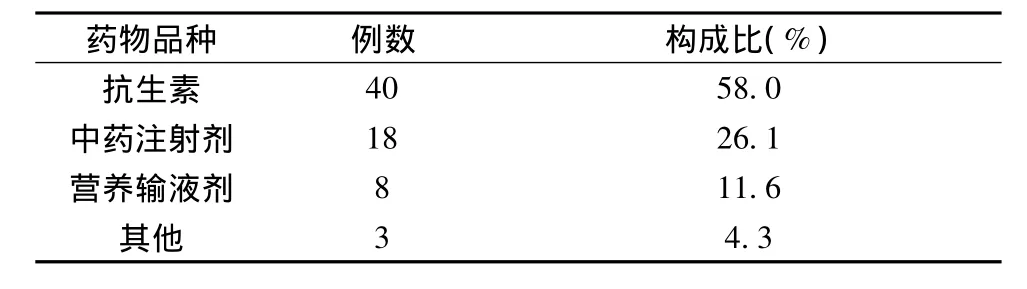

2.4藥物種類與ADR情況分析 在常見兒科疾病治療中常見的藥物主要分成以下幾大類,其中不良反應發生最多的是抗生素,共40例,占58%;其次是中藥注射劑18例,占26.1%,如表3所示。

表2 藥物種類與不良反應情況分析

2.7不良反應類型及臨床表現 69例病案中,不良反應以過敏反應最多共10例,其次是肝功能損害2例,加重乙型肝病2例,誘發心絞痛1例,胃腸道疾病1例,輸液反應1例,致熱源反應1例,靜脈炎1例,休克死亡1例。具體情況見表3。

表3 不良反應類型及臨床表現

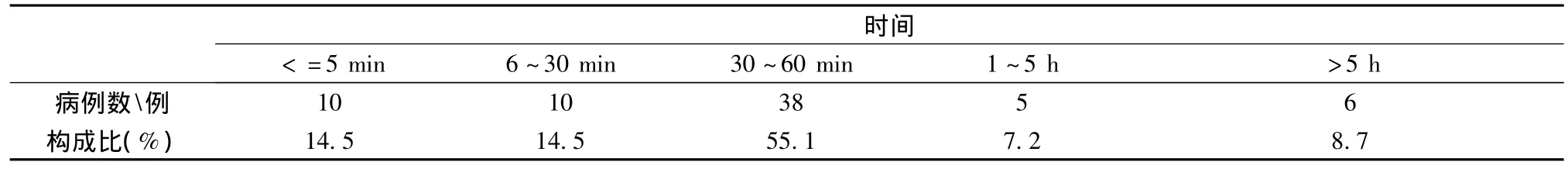

2.8不良反應發生時間的情況分析 苦參素制劑的不良反應發生時間主要在用藥后60 min之內,占(54.2%),其次是用藥后1~7 d之間,其不良反應的發生占(33.3%)具體不良反應發生時間分布見表4。

表4 不良反應發生時間分布(共104例)

2.9ADR的轉歸 經過停藥或對癥治療后25例病情好轉,占36.2%;15例病情緩解,占21.7%;29例治愈,占42.1%;無死亡病例。治愈好轉率在100%,恢復的病例中,92.4%的病例在停藥后對癥治療1周內恢復的,恢復時間最短的3 min,最長的是1個月。說明了絕大多數的藥物不良反應,只要救治及時,采用措施得當,還是可以治愈的。

3 討論

3.1ADR的原因分析 本次ADR回顧性的分析了69例在手足病治療過程中發生的不良反應,其中男33例,女36例,女性略大于男性,但無統計學意義,這可能是本次調查的樣本量較少造成的。

69例不良反應中靜脈給藥發生的不良反應占97.2%,靜脈滴注是兒童常用的給藥途徑,但是兒童患者尤其是幼兒在靜脈滴注過程中易于哭鬧,而且目前大部分家長認為靜脈滴注能使疾病恢復得更快。目前 WHO已將注射劑人均用藥次數作為評定合理用藥的重要標準[1],國內外也大力提倡口服途徑給藥,兒科臨床醫生和家長在治療過程中往往急于求成,大多選擇靜脈給藥方式,忽視了發生ADR的風險,而會增加患者的痛苦和經濟負擔,少靜脈給藥的頻率,盡可能采用口服給藥應是臨床用藥的基本原則。

本次調查的69例病案中發現抗生素引起的不良反應占58%,這可能與部分人的意識有關,一是認為感染了就要用抗生素,用抗生素能使疾病好得更快,所以目前家長就算是上呼吸道感染也要求醫生為患兒靜脈滴注高級的抗菌藥物。二是利益的驅使使個別醫生放棄原本口服就可以控制的感染,選擇價格較貴的靜脈用抗菌藥物。因此應普及抗菌藥物合理應用的知識,教育公眾安全合理用藥。不影響治療效果的前提下,根據病情能口服的不肌內注射,能肌內注射的不靜脈滴注,降低ADR的發生率。中藥注射劑絕大多數為復方制劑,成分復雜除本身有致敏原外,制劑中的添加劑也可能成為過敏原,導致各種ADR的發生[2-5],本次調查中中藥注射劑導致的ADR為18例次,僅次于抗菌藥物,因此臨床在使用中藥注射劑時,應權衡利弊,保證用藥的安全性。

3.2ADR的臨床特點 過敏反應是手足口病治療過程中ADR最常見的,本次研究的69例病案中過敏反應有55例(占79.7%),這可能與該病的適用人群有關。兒童正處在生長發育和重要器官的形成時期,其藥物的吸收、分布、代謝和排泄與成人有很大的不同,可能原因為皮膚反應較易察覺和診斷抗菌藥物抗癲癇藥和解熱鎮痛藥本身即為全抗原或半抗原,進入人體后較易引起變態反應[6]。

過敏反應的發生時間一般是在用藥后1 h內,主要表現為皮膚瘙癢,散在紅色斑丘疹。患者經及時停藥或糖皮質激素和抗組胺藥物治療,在停藥后1周內治愈或好轉。此外小兒特別是新生兒和嬰幼兒各系統器官功能不健全,肝臟對藥物的解毒作用與腎臟對藥物的排泄能力低下,肝酶系統發育尚未完善,因而易發生藥物不良反應。

3.3預防措施

3.3.1加強用藥監護 建議醫護人員在用藥過程中醫師在臨床用藥時應充分考慮到小兒患者的生理特點、考慮到藥物的作用機理,經常巡視,定期檢測,特別注意患者開始用藥1個小時內的患者的反應,提高警惕,做好應急措施。

3.3.2掌控藥物劑量,注意藥物配伍 兒童患者,尤其新生兒,對藥物的反應不同于成人,其劑量應按體重或體表面積計算[6-8],建議醫護人員使用時,應注意正確使用配液,掌控藥物的使用量,從小劑量,低濃度,慢滴速開始。此外,醫護人員應盡量避免不必要的聯合用藥,特別是說明書中的配伍禁忌和已報道的嚴重不良反應藥物配伍。

[1]姜東偉.兒童用藥不良反應報告分析.中國醫藥指南,2010,8(3):92-93.

[2]Kimlaad E,Rane A,Ufer M,et al.Paediatric adverse drug reactions reported in Sweden from 1987 to 2001.Pharmacoepidemiol Drug Saf,2005,14(7):493.

[3]張志龍.我院兒科藥物不良反應報告分析.中國實用醫藥,2008,3(18):204-207.

[4]歐陽露,肖雨清,雷龍,等.兒科用藥不良反應36例分析.醫藥導報,2009,28(2):264-265.

[5]郭芳芳,謝青,周文.229例兒童藥品不良反應回顧性分析.中國藥物警戒,2011,8(12):750-752.

[6]王麗華.我院375例藥品不良反應報告分析.中國藥房,2010,21(46):4395-4396.

[7]金偉華,王曉蕙,陳華,等.357例抗感染藥物不良反應/事件報告分析.中國藥物警戒,2011,8(2):113-116.

[8]金振波,孫文輝,田德薔.我院2005~2008年藥品不良反應報告回顧性分析.中國藥學雜志,2009,44(21):1676-1678.