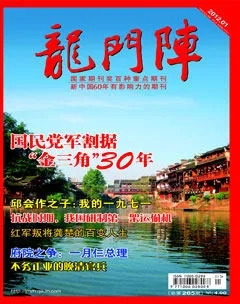

國民黨軍割據“金三角”30年

何立波

1949年,國民黨軍隊在大陸全面潰敗。在解放軍的乘勝追擊下,部分國民黨軍殘部經云南逃入緬甸,茍延殘喘。他們在緬甸割據一方,形成了一個“國中之國”,對抗緬甸政府軍,武裝竄擾云南,走私販毒,煽動叛亂,成為緬(甸)老(撾)泰(國)“金三角”地區一支具有重要影響的武裝力量。由于緬甸的抗議和聯合國的介入,臺灣當局撤離了大部分國民黨殘軍。但仍有部分人拒絕撤退,長期進行武裝販毒。直到20世紀70年代,國民黨殘軍才選擇歸順泰國政府,成為泰國的合法公民,結束了他們幾十年的漂泊流亡生涯。

“金三角”的國民黨殘軍

1949年底,中國人民解放軍向盤踞云南的國民黨軍隊發起總攻。1950年2月24日,云南解放,國民黨潰軍逃到緬甸。國民黨第8軍237師709團少將團長李國輝,帶領2000人逃往緬(甸)老(撾)泰(國)“金三角”地區。經過原始森林時,李部減員近一半。在緬甸小勐棒一帶,李國輝與國民黨第26軍93師278團副團長譚忠帶領的1000余人會合,成立了一支“中華民國復興部隊”,李國輝任總指揮,譚忠任副總指揮,成為一支孤軍。緬甸政府對這支駐扎在小勐棒的異國部隊深感不安,給李國輝下了最后通牒,要他帶領部隊在10天之內退出緬甸,否則將派大軍圍剿。李國輝走投無路,只得背水一戰,出人意料的是,緬甸政府軍居然慘敗。戰敗之后,緬甸政府不得不與李國輝議和。經過幾場談判,緬甸政府最后同意李國輝率部轉移到靠近泰國邊境的勐撒,“復興軍”在“金三角”終于站住了腳。

這則消息傳到臺灣后,立即引起蔣介石的高度關注。蔣介石召見了第8軍軍長李彌(李國輝等人曾都是他的部下),批評他“為什么把這樣一支會打仗的部隊扔在緬甸”。之后,蔣介石任命李彌為“云南人民反共救國軍總指揮”和“云南省政府主席兼云南綏靖公署主任”,命令他返回緬甸,召集部隊,準備“反攻大陸”。李彌隨后帶著蔣介石的命令從臺北飛回緬甸,準備在緬、老、泰三國交界處建立“反共抗俄救國軍滇南邊區第一縱隊”。1950年秋,李彌在泰、緬邊境會見了李國輝,責令他交出指揮權。李國輝被迫交出軍權,由李彌掌握。從此,“金三角”的“小李(國輝)將軍時代”宣告結束,“老李(李彌)將軍時代”開始了。

從臺灣到緬甸的李彌帶來了原國民黨第39師師長、抗戰時期武漢衛戍區司令段希文。1949年,段部在廣西被解放軍殲滅后,段希文只身一人經廣州到香港,后被李彌招募到“金三角”,歷任軍區司令、第5軍軍長等職。1951年5月起,李彌受臺灣“國防部”的命令,在美中央情報局的支持下,發動了兩次對云南邊境的大規模軍事竄擾。對此,新成立的中華人民共和國云南軍區司令部組織了追剿。兩次作戰先后進行了50余天,李彌的部隊被殲549人。受到挫敗后,國民黨殘軍于7月底全部退出國境,退縮至緬北果敢至三島一線。

李彌兩次竄擾云南邊境失敗后,把部隊集中在云南境外的幾個基地上,分兵四處搶占地盤,迅速占領了緬甸薩爾溫江以北地區以及緬甸東北部的科康、佤邦、景棟三個省,控制了這些地區的鴉片和貿易,收納賦稅,收繳公糧,當地民族土司、頭人不得不依附殘軍。

臺灣還派遣軍官和特工700余人到緬北,充實殘軍。1951年11月,李彌在靠近泰國邊境的勐撒修筑了江臘機場。此后該地與臺灣架起了空中走廊,C-47型運輸機每周兩次由臺灣飛到勐撒。美國還以M1型步槍、五○口徑輕機槍、反坦克炮、高射炮等武器裝備了8000名新兵。到1953年1月,國民黨殘軍已發展到1.85萬人,編為1個總部、1個指揮部、3個軍區、4個師、16個縱隊,活動地區北至緬甸昔董、南至那縣,西至勐蘇、勐畔土司管轄區,東至老撾勐信,南北長達530公里,東西寬280公里。

為了培養人才,李彌還開辦了一所“反共抗俄軍政大學”,輪訓下級軍官,并在東南亞各地招收學員,學員最多時曾達2000余人。這所大學招收的學員里,有一位名叫坤沙(中文名字叫張奇夫)的少年,后來成為“世界第一毒梟”,從20世紀60年代到90年代初,一直控制著“金三角”的毒品制造與流通。

國民黨殘軍第一次從緬甸撤軍

國民黨殘軍退入緬甸時,緬甸聯邦共和國剛剛宣布獨立,對國內尤其是邊境地區的控制能力較薄弱。緬甸政府對這批非法入境的國民黨軍殘部十分擔憂,從一開始便采取軍事和外交雙管齊下的方式,力圖將這批不速之客驅逐出境。他們調集軍隊發動的歷經兩個月的大其力戰役,最后以緬甸軍隊的慘敗而告終。無奈之下,緬甸方面又將重心轉到外交舞臺上。由于緬甸政府在1949年12月16日便宣布承認新中國,并于1950年6月8日與新中國正式建交,與國民黨政府斷絕了外交關系,所以只能通過美國政府與臺灣方面交涉。1950年7月,緬甸政府請美國政府向臺灣施加壓力,讓國民黨軍殘部或繳械接受安置,或立即撤離緬境,否則將向聯合國提出控訴。當時的美國政府認為,留在緬甸境內的國民黨殘軍在軍事上已經沒有什么利用價值了,而且在輿論上還會有利于共產黨陣營的宣傳。如果聽任他們滯留緬甸,緬甸政府將不得不花費很大精力去對付他們,不能全力對付境內的共產黨游擊隊和克倫族反叛武裝。這樣一來,不但會威脅到緬甸內部的政治安定,而且會影響整個東南亞的安全局勢。

接到緬甸政府的請求后,美國助理國務卿臘斯克先后于7月7日和7月25日兩次約見臺灣當局駐美代表顧維鈞,要求臺灣當局命令緬北的國民黨軍殘部向緬甸政府繳械。李彌等人以不可能向承認中共政權的緬甸政府繳械為由,拒絕撤軍。7月28日,美國國務卿艾奇遜又致信顧維鈞,重申撤軍的要求。與此同時,緬甸政府決定將國民黨部隊殘部入侵緬甸的問題提交聯合國討論。迫于美國政府和國際社會的壓力,臺灣當局于8月3日致電李彌,命令其在8月14日前將國民黨軍殘部撤出緬北,進入云南從事游擊活動。緬甸方面對此表示滿意,并決定不再向聯合國提出控訴。8月23日,國民黨軍殘部撤離駐地大其力,撤往泰緬邊境的勐撒地區。次日,緬甸政府軍進駐大其力。

然而,1950年6月25日朝鮮戰爭的爆發,卻給李彌所部以喘息之機,使他們得以在滇緬邊境存活并重新活躍起來。李彌將撤出大其力的國民黨殘軍分為兩部分,分別設置在緬北兩處遙相呼應,以抵御緬甸政府軍的進攻。1953年3月,緬甸政府軍發動了第二次大規模的圍剿,代號“旱季風暴”。這是“金三角”歷史上最大的一次戰爭。英國籍指揮官丹尼斯上校指揮3萬余名外國雇傭軍,團團包圍住國民黨殘軍。由于兵力懸殊,李彌指揮的左翼部隊處境十分危急。國民黨殘軍內部有人建議投降,遭到李彌的拒絕,全軍拼死頑強抵抗。不久,譚忠率領的右翼部隊消滅了正面進攻之敵,立即領兵趕到左翼增援。在國民黨部隊前后夾擊之下,外國雇傭軍潰敗,丹尼斯上校自殺。

緬甸政府見依靠外國雇傭軍圍剿還是解決不了問題,只好采取懷柔的方式進行撫慰。緬甸許多有名的土司、政府要人紛紛將國民黨軍官招作女婿,李彌部隊的參謀長錢運周就娶了大土司刀棟西的女兒。這樣一來,李彌更加不可一世。一次在曼谷接受記者采訪時,一個澳大利亞女記者問李彌:“李先生,您是云南省主席,外面稱您為云南王,您打算什么時候返回省會昆明?”李彌得意忘形地說:“我要做云南王不大容易,但要做緬甸王卻易如反掌!”此語一出,緬甸輿論大嘩,學生上街抗議,緬甸政府出動軍警鎮壓。

1953年初,緬甸政府向聯合國控訴臺灣國民黨軍隊侵略緬甸領土,危害緬甸主權與安全,并向聯合國提供了大量國民黨殘部侵犯緬甸主權的照片、文件、實物。4月23日,聯合國通過決議,要求國民黨殘部撤回臺灣或居住在指定的禁區內。盡管美國政府千方百計地把提案擱置,但在大量的物證面前,美國政府被迫利用它的影響于5月23日在曼谷召開美、泰、緬、臺灣“四國軍事委員會”會議。經過一個月的談判,會議決定在緬甸的國民黨殘軍全部撤往臺灣。隨后,蔣介石下令李彌從“金三角”撤軍。

在“撤軍”過程中,國民黨殘軍內部發生了分歧。李彌不愿撤退,不愿自己辛苦打拼下來的地盤白白丟失,認為撤回臺灣沒有發展前途,故對執行軍令推三阻四。李彌手下的云南籍將領也不愿撤走,認為離開了這片土地,他們將與生養自己的故土遠隔千里。但柳元麟等蔣介石嫡系軍官則是“撤軍令”的積極執行者。從1953年11月7日到1954年6月3日,陸續有6000余人撤到臺灣,其中還包括部分家屬。撤回臺灣的人員除少數身壯年輕的編入臺灣特種部隊外,大部分都安置在臺灣花蓮。最終有1萬余人不肯撤走,仍然滯留在緬北。蔣介石對此大為惱火,自此不再重用李彌,將其架空,讓柳元麟擔任實際上的總指揮,加強對剩余殘軍的掌控。1954年底,殘部的番號改為“云南反共志愿軍”。

殘軍實力因此遭到大大削弱,柳元麟也不再輕易對云南發動大規模的武裝反攻。每當臺灣方面要求上報戰績時,他就以小股特務頻繁襲擾邊境,以此向上峰搪塞邀功,暗地里休養生息,保存實力。

殘軍走私販毒引起公憤

1960年1月,緬甸總理吳奈溫將軍訪華,中緬兩國政府簽訂了《中緬友好互不侵犯條約》和《關于兩國邊界問題的協定》。此外,中緬雙方還秘密達成聯合行動協定——掃滅國民黨的殘余部隊。11月22日,解放軍開始越境進入緬甸,開始了代號為“湄公河之春”的軍事行動。國民黨殘軍節節敗退,解放軍協助緬方收復了被蔣軍盤踞了10余年的3萬余平方公里、近30萬的人口區,保障了中緬聯合勘定國界線任務的順利進行,促進了中緬友好關系的發展,擴大了新中國的政治影響。

解放軍占領了江臘機場,國民黨殘軍被迫向老撾、泰國邊境方向撤退。緬甸政府宣布:“湄公河之春”行動勝利結束,戰役取得重大戰果。其實這場叢林戰,解放軍由于經驗不足,未能達到分片合圍、全殲敵人的預定目標。“湄公河之春”聯合軍事行動結束后,解放軍奉命撤回中國,撤退到老撾的國民黨殘軍又有了短暫的喘息之機。

早在進入緬北初期,國民黨殘軍就意識到鴉片貿易的重要性。當時,李國輝就分出一部分士兵組織馬幫販運鴉片,以獲取軍需。國民黨部隊在“金三角”開創了“以毒養軍,以軍護毒”的先例。“湄公河之春”行動之后,他們雖然不能再回到緬北根據地,但很快就在“金三角”處的又一個較小范圍內構建了一個毒品王國。這些殘軍部隊成了這個毒品王國中的黑惡勢力,他們收稅放貸,走私鴉片,武裝押運毒品過境等,使“金三角”的毒品業越做越紅火。

國民黨殘軍販毒越來越囂張,不但成為緬甸政府的心腹大患,也引起了老撾和泰國政府的強烈不滿。老撾政府隨即聯合緬甸和泰國政府,于1961年底向聯合國大會提出抗議,強烈要求臺灣當局撤回“金三角”的殘軍部隊。臺灣當局又一次受到了聯合國大多數成員國的強烈譴責,連美國也公開批評臺灣。聯合國再次做出決議,要求蔣介石政權將滯留在“金三角”的國民黨部隊全部撤回。蔣介石也認為,這些殘軍部隊在“金三角”的所作所為是在給黨國丟臉,加之反攻大陸的時機已過,遂下決心撤回“金三角”殘軍部隊。

1962年3月5日,時任臺灣空軍總司令的賴名湯飛往泰國曼谷,在泰國政府和軍方的支持下執行撤軍計劃。賴名湯首先會見了“云南反共志愿軍”總指揮柳元麟。柳元麟命令所有部隊做好撤往臺灣的準備,但部隊中的軍長師長等高級軍官沒有人愿意赴臺。部隊官兵中大都已經在“金三角”成家,有的成了當地華僑,更不愿意去臺灣。柳元麟對賴名湯直言相告,愿意撤臺的人數可能很少。賴名湯一連5天在老撾、泰國、緬甸三國交界的叢林中,耐心勸說國民黨殘軍官兵服從撤臺命令,但是響應者極少。賴名湯只好宣布:不愿撤臺留下的,今后一切活動及后果自己負責。最終,柳元麟總部及下屬第1、2、4軍部分官兵撤回臺灣,第3軍軍長李文煥所部僅一千多人,他本人并非正規軍人出身,考慮回到臺灣保不住軍長的職位,便以路途遙遠為借口拒絕回臺。第5軍軍長段希文雖然是軍人出身,曾多次返臺見過蔣介石,他本人愿意遵從命令撤回臺灣,但部屬多是云南人,且已在“金三角”地區成家,多不愿意去臺,因此也沒有撤退。

對段、李抗拒命令的行為,臺灣當局非常惱火,臺灣“國防部”發言人聲稱,撤軍已告完畢,“反共志愿軍”番號已經取消。此后,留在緬泰叢林的段希文、李文煥所部5000余人重新返回“金三角”,開始了“金三角”歷史上的“段、李時代”。

投靠泰國政府

未撤回臺灣的另一部分殘軍由“云南反共志愿軍”副總指揮兼第1軍軍長呂維英率領,變成了一支雇傭軍,到老撾幫助老撾政府圍剿反政府武裝。不久,老撾國內形勢發生變化,左中右三派聯合起來,共同對付呂維英的雇傭軍,雇傭軍傷亡大半,呂維英只好離開部隊回到了云南。雇傭軍另一個頭目張蘇泉率一百多名殘兵加入了坤沙(張奇夫)的販毒組織“撢邦革命軍”,張蘇泉被封為參謀長,成為坤沙的得力助手,外界合稱他倆為“二張”,稱呼“撢邦革命軍”為“張家軍”,這支隊伍逐漸發展成為緬甸乃至亞洲最大的販毒組織。

由于解放軍進入緬北地區追剿,段希文率第5軍逃進了泰國北部邊境,把軍部設在一個叫密梭羅的小山村中,改名美斯樂。第3軍則在李文煥的帶領下來到泰北清邁的唐窩安營扎寨。第3軍和第5軍部分官兵及家屬1500余人向泰方繳械,被泰國移民局以“難民”身份安置在泰北7個村寨。1964年,在“金三角”重新站穩腳跟的國民黨殘軍部隊召開聯席會議,討論了形勢和重返緬甸的可能性,研究聯合作戰方案,劃定各自作戰區域,確立各自勢力范圍。隨后,段、李所部打通了薩爾溫江走私通道,將各種走私品運送到老撾、泰國和緬甸以及周邊國家。

從1966年10月起,臺灣當局曾多次爭取段希文、李文煥所部回臺。蔣介石、蔣經國兩次親自召段希文、李文煥到臺灣,商談第3軍和第5軍統一事宜,原則上同意恢復對這些部隊的補給,但未作具體承諾。1969年5月,蔣經國親赴泰國,商談改編,提出要兵不要官等苛刻條件。段、李召開骨干會議研究后,認為臺灣方面條件太苛刻,旨在瓦解其部隊,一致決定拒絕臺灣的條件,不接受改編。1970年1月,臺灣“國家安全局”局長周中峰、情報局局長葉翔之再赴泰北,進一步勸說段、李接受改編。段、李從兩次撤臺的部隊的遭遇和本身利益出發,怕改編后丟掉老本,但又想得到臺灣的補給,內心非常矛盾,因此反復討價還價,始終不同意改編。段、李多年乞求臺灣補給無望,又無法再“反攻大陸”,遂宣布“放棄反攻大陸,不與大陸為敵”,與臺灣斷絕關系,投靠泰國政府,向泰國國王稱臣。

從1970年2月至10月,段、李與泰國軍方經過6次會談,于10月17日正式達成協議,同意殘軍老弱官兵和家屬6000余人遷入泰北山區,與早年安置的“難民”居住在一起,每人分給土地。當時,泰國政府為了對付帕當山游擊隊,就在這批殘軍中招募了一批軍官,訓練泰國軍人。段希文被任命為“泰北人民武裝自衛隊總指揮”,并在帕當山戰斗中立下大功,多次受到泰國國王的接見。1975年,中泰兩國建交。泰方為防止對中國的刺激,將泰北地區的“難民村”改名為“自立村”,意即村民要自力更生,依靠正當職業發展經濟,獨立防衛。

1980年,“自立村”由最初的7個發展為13個,至20世紀80年代后期,這里的村民及其后代人數己逾4萬人,但居住在村寨里的不足3萬人,因為許多人都是在附近城鎮出生,并且已經取得泰國國籍,可以自由移居泰國其他地方。泰國軍方設有“三二七部隊”,專門負責管理13個“自立村”,白天由陸軍數人把守村口,檢查出入證件,晚上由“自立村”自衛隊負責治安。

1980年6月18日,殘軍領導人段希文病逝。泰國國王親自發唁電追悼,遺體上覆蓋泰國國旗,其中有一副挽聯這樣概括段希文的一生:“揚威異域,樹立風范,領導中原豪士,開荒拓土,孤忠撼中外,功勛永銘照佛國;創立會館,惠澤同鄉,相率南詔健兒,興學建教,桃李滿天下,楷模常留在人間。”

曾經盤踞在“金三角”地區的國民黨軍殘部就這樣隨著世界形勢變化,以不同的方式分別融入了當地社會。

(責編:王 容)