無線城市:Wi-Fi鑰匙領進城,尚需打造新生活

文 工信部電信研究院劉濤

Wi-Fi熱點的大范圍部署,僅僅是“無線城市”的第一步,如果把“無線城市”等同于一座新建立的城市的話,Wi-Fi上網相當于“無線市民”的入城鑰匙,能夠將用戶帶進城來,但是要想讓城市繁榮發展,還需要進一步解決根本的問題。

當前全國各地的“無線城市”建設已經逐漸升溫,“無線城市”要想實現,首當其沖便是無線上網的普及,這就讓Wi-Fi熱點的部署成為了運營商及各地政府的重要任務。在這方面,國內三大運營商紛紛上馬Wi-Fi熱點覆蓋工程,其中中國移動計劃于2013年在全國范圍部署100萬個Wi-Fi熱點,而中國電信的“百萬Wi-Fi熱點”工程,則計劃2012年底由現在的30萬個增加到100萬個。運營商之所以熱衷于Wi-Fi熱點的建設,一方面是因為移動互聯網的發展,多樣化的電子終端和豐富的數據業務給運營商帶來了海量的數據流量,這也讓運營商的3G網絡不堪重負,因此希望借助Wi-Fi的普及,分流一部分流量,減輕3G網絡的負荷。另一方面,也是著眼于“無線城市”的運營,借助前期的跑馬圈地,搶在一些有利的熱點區域,形成自己的Wi-Fi熱點覆蓋區域,為之后的商業化運營奠定基礎。運營商在Wi-Fi熱點建設方面的積極主動,還體現在了不計成本的投入上,很多地方運營商在建設過程中,承擔了所產生的一切費用,包括設備投資、施工隊伍工資等等,相反享受了熱點覆蓋的各類商家卻可能不需要掏一分錢。

圖1 基于雙邊市場下的“無線城市”關系網

目前用戶雖然對于無線上網的需求越來越大,但是很多地方Wi-Fi熱點使用量明顯不足,用戶規模還遠遠不夠,使用習慣還沒有形成。2010年亞運會期間,廣東電信曾經免費開放廣州全城的Wi-Fi網絡,據媒體報道,當時電信的活躍Wi-Fi用戶(每月使用1次以上)從2萬多戶快速增長到15萬戶,但在亞運會之后,隨著免費Wi-Fi業務的停止,其活躍用戶迅即下降到6萬戶左右。與此同時,運營商大量的投入,必然會要求有更大規模的回報,但是“無線城市”的盈利模式到底該如何建立,至今在全球都沒有很成功的先例,美國最早提出了“無線城市”的概念,并且也付諸實施,不過只投入無回報的模式最終讓各家運營商無心眷戀,怏怏而歸。免費上網確實帶來了用戶的短期增長,但卻不可延續。需要思考該如何實現各方的盈利與持續發展。

以服務于雙邊市場的思路來理解

Wi-Fi熱點的大范圍部署,僅僅是“無線城市”的第一步,如果把“無線城市”等同于一座新建立的城市的話,Wi-Fi上網相當于“無線市民”的入城鑰匙,能夠將用戶帶進城來,但是要想讓城市繁榮發展,還需要解決兩個最根本的問題,一個是如何吸引更多的人走進這座城市?另一個就是如何打造各項服務齊全的城市生活?而這兩個問題直接相關方就是兩類使用“無線城市”的用戶群體——普通用戶和內容提供方。所以對于“無線城市”而言,我們更應該把它看成一個大平臺,基于本地城市化建設的信息化服務平臺,平臺的建設者需要以服務普通用戶和內容提供方兩類群體的思路,去建設和維護這個平臺。

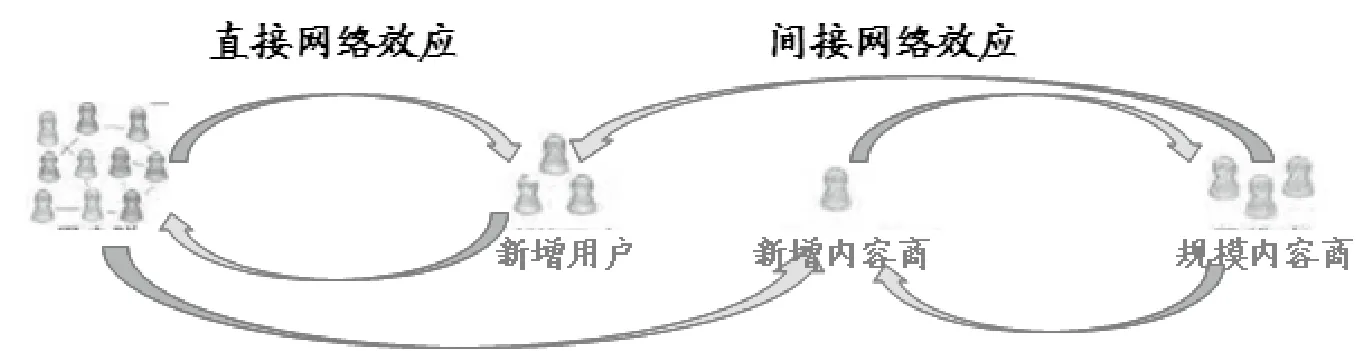

圖2 網絡效應帶給“無線城市”運營的影響

如果“無線城市”是一個平臺的話,那么就可以從雙邊市場理論來理解這個平臺該如何建設與運營。雙邊市場之下,如果兩類群體之間存在著互動和交互影響的關系,一邊的群體規模越大,另一邊的群體也會隨之增加。如果普通市民看到“無線城市”上面的眾多實用性很強的信息化服務,那么他們就會自然地稱為“無線城市”的使用者,這就使得用戶規模上升;隨著用戶規模的增大,反而會促進包括企業、商家等更多的內容提供者積極加入這個平臺。而根據梅特卡夫準則,即信息網絡的價值與聯網的用戶數的平方成正比,通過擴大用戶數能夠實現價值的平方級別的提升。只有雙方的用戶規模不斷增加的時候,“無線城市”的價值才會越來越顯著體現。

以“先公益、后盈利”的步驟去推進

“無線城市”這一概念本身具有雙重屬性,一方面屬于公益性,另一方面屬于產業性。“無線城市”的初衷,是為了實現城市信息化服務的目標,因此從“無線城市”被提出的那天,就帶有普遍服務和公益性的特點。當前各地“無線城市”基本上是由政府主導推動,運營商參與建設,政府推動“無線城市”的目的,主要還在于升級本地信息化服務水平,特別是政務系統的信息化,便民服務等領域。這些都屬于公益服務,并不產生經濟效益。但是運營商作為企業,從企業運營角度,不可能持續免費的投入,需要找出潛在的贏利點,而且如果“無線城市”僅僅定位于公益服務,局限在無線政務等方面,也著實浪費了寬帶資源的價值潛力。因此“無線城市”如果要想深入到平民百姓的日常生活各個方面,實現價值的升級,就必須與企業的需求緊密結合,作為一項產業推動下去,這就是說,“無線城市”必須能夠盈利才可以。

但是,過早地追求盈利,反而不利于“無線城市”的普及和深化。如果當用戶還沒有養成對Wi-Fi上網的依賴的時候,如果沒有真正吸引用戶的服務所在的時候,運營商就開始大規模實施收費政策,肯定會造成用戶大量散去,無法聚攏人氣,也就不能很好地開展“無線城市”的建設。所以早期還是要由政府主導推動,在業務層面上,前期定為政務和公共服務,后期拓展到行業應用,信息化服務。在盈利方面,前期通過政府補貼維持運轉,后期可以是廣告收入,行業應用收入和消費者增值費用等收入上尋找盈利的機會,建立成熟的模式,實現“無線城市”的健康持久發展。

以延伸化與本地化業務為抓手

“無線城市”喊了很多年,但是真正實施起來才發現,遠不是那么簡單。其中的困局一方面是商業模式不清晰,無法找到可靠的盈利點。另一方面也是因為內容資源和業務開發上的不足,使得用戶不能從“無線城市”平臺上獲取自己想要的服務。當前很多地方所謂的“無線城市”,基本上還是停留在寬帶服務,以及簡單的信息聚合。很多時候是一些政務信息的匯聚,網站的本身的定位不清晰,功能簡單。缺乏真正滿足用戶需求的業務是致命傷,造成了“無線城市”門戶網站的冷冷清清。

基于此,如果希望“無線城市”的業務層面能夠做到有針對性,能夠較為順利地讓用戶接受使用,需要讓現有數據業務延伸化,同時強調業務的本地化。所謂延伸化,就是利用現有較為成熟的數據業務切入到“無線城市”平臺之上,做到從單一的業務模式平滑過渡到“無線城市”綜合信息化平臺上來。有些城市將原有的企業內部信息化辦公業務移植到“無線城市”平臺,實現外部移動辦公,從內部延伸至外部,方便了企業用戶的實際需求,快速實現“無線城市”的商業化運用。對于家庭用戶,諸如智能家居,家庭安防監控等業務,也可以移植到“無線城市”平臺,不僅僅局限于一棟樓宇,一個小區。而所謂本地化,則是基于“無線城市”本身特征而言,這是一個具有鮮明地域性的服務模式。本地居民在消費需求上,不僅僅需要像沃爾瑪、家樂福等知名企業,還需要大量中小商家,本地傳統店鋪等。而這些中小企業沒有大型企業成熟的品牌知名度和充足營銷資源,亟需借助一個大型平臺,實現自身的宣傳與促銷。目前某些城市運營商集合了當地小型商家,實現聚合服務,彼此共享信息,協助他們擴大影響,增加客流。也是一種很好的服務模式。

總之,“無線城市”的開門鑰匙是Wi-Fi的覆蓋,這點運營商已經做了大量的工作,基本上已經初具規模,剩下的就是思考如何將這一座座無形的城市,建設繁榮,充滿商機。