基于主成分分析的城市物流發展評價

呂璞,徐豐偉

(大連交通大學 管理學院,遼寧 大連 116021)

0 引言

目前,關于城市物流評價的相關研究已經成為理論界的熱點之一.許多學者都在這方面作了大量工作,如我國學者李孟濤[1],史秀蘋[2-3],陶存新[4]和國外學者 Nevem[5],Thomas[6],Helen[7]等.還有些結合具體對象,對城市物流系統進行了評價分析[1-2,4].但大多數的研究重點在于模型方法的應用,而對評價指標體系的關注相對較少.此外,對城市物流涵義和概念上認識的不準確也導致了評價指標體系較為片面,使評價結果在一定程度上受到了影響.本文結合以往研究[1-7],嘗試從探討城市物流的內涵出發,在城市物流發展水平的影響因素分析基礎上建立了較為合理的城市物流評價指標體系,并應用主成分分析法構建評價模型對具體城市進行了實證研究.

1 城市物流的涵義

關于城市物流的涵義,目前學術界還沒有一個統一的定義,不同的學者有不同角度的闡釋[8-10].以往研究大多將城市物流看作一個相對封閉的系統,忽略了城市物流與外界的聯系.城市尤其是對于一些具有一定區位優勢的大中型城市來說,它們的城市物流系統不僅服務于市內的企業、個人等,更多的是服務于廣闊的城市物流服務區(或稱腹地區)內的需求者.城市物流是一個開放的物流系統,包括城市在內的物流腹地區對物流服務的需求量決定了城市物流的發展規模,而物流服務的需求量又取決于該區域的經濟發展水平.因此,城市物流與其腹地區域內的經濟發展水平有著非常緊密的關系.而現有關于城市物流評價體系的研究大多沒有考慮物流腹地區經濟水平對城市物流的影響.在研究中許多學者使用了GDP、工農業生產總值等反映經濟水平的指標,但都只是局限于城市范圍內的.本文認為應該將物流腹地區域的經濟發展水平作為一個重要因素加以考慮.

2 評價指標體系的構建

2.1 城市物流發展水平的影響因素

城市物流發展能力:物流發展能力反映了城市物流的現有發展能力,是基于自身的發展優勢和競爭資源,在過去和現在的物流市場發展中的結果和地位.物流發展能力可以從物流基礎設施設備、物流產業規模、物流信息化水平、物流標準化程度和物流企業發展水平幾方面來體現.

城市物流發展環境:城市物流發展環境是衡量城市物流發展的外在因素,是對現有發展能力的保障和對發展潛力的培育基礎.城市整體環境的好壞對物流發展的影響非常重要,如物流服務區經濟發展水平就直接影響物流服務的需求規模和增長潛力.城市物流發展環境通常取決于經濟環境、政策環境、人力資源環境等因素.

城市物流可持續發展能力:城市物流可持續發展能力是衡量城市物流發展的后續能力因素.物流的持續發展要與自然承載能力相協調.只有保證了生態的可持續性,才能使得物流的持續發展具有可能性.這就要求我們在追求物流發展時,必須同時注意保護環境,保證以可持續的方式利用資源.資源的可持續利用和良好的生態環境是物流可持續發展的重要標志.

2.2 城市物流評價指標體系的構建

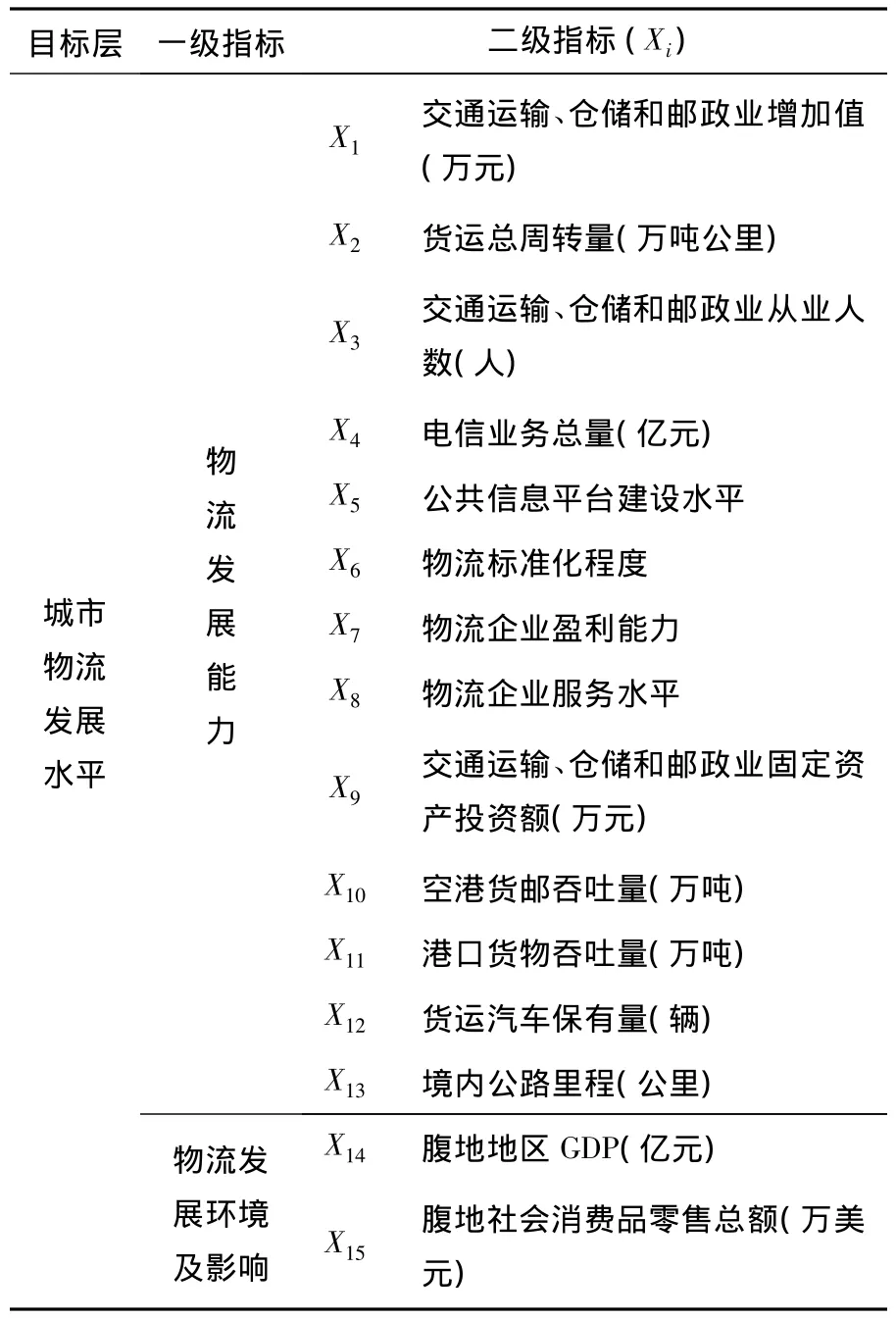

基于上文對城市物流內涵及其影響因素的分析,本文將城市物流的評價指標體系分為三個層次:第一層次是目標層,即要評價的城市物流發展水平;第二層次是一級指標,根據對城市物流影響因素的分析,確立了兩個一級指標,分別為物流發展能力、物流發展環境及影響;第三層次是二級指標,這是整個指標體系的核心部分,也是可操作的指標組成部分,本文從影響城市物流系統的三個因素出發,在綜合考慮科學合理和可操作性的基礎上,確定了20個二級指標.具體見表1:

表1 城市物流發展評價指標體系

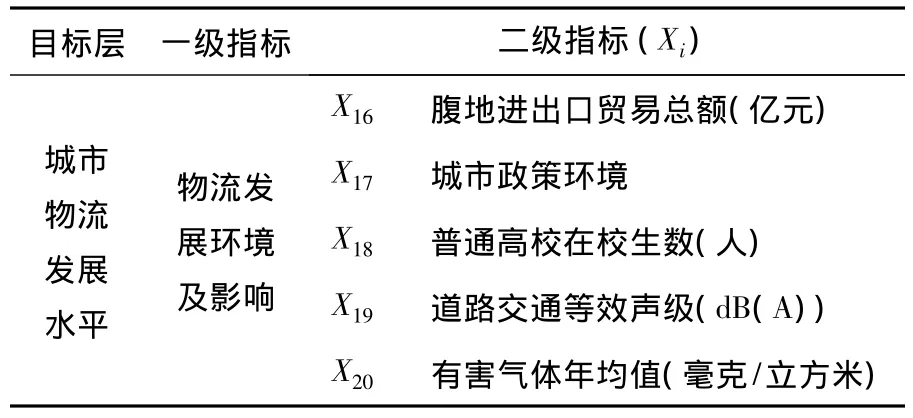

表1 城市物流發展評價指標體系(續)

2.3 城市物流評價的主成分分析模型

在評價指標體系中,各指標之間的相關性難以避免,因而反映的信息在一定程度上有所重疊。而主成分分析可以很好的解決這個問題.他可以將眾多指標轉換成幾個保留了原始變量絕大多數信息綜合主成分,且主成分彼此間互不相關.不僅解決了信息重疊問題還降低了維度.該方法是進行城市物流發展水平評價的較好方法,其計算步驟如下:

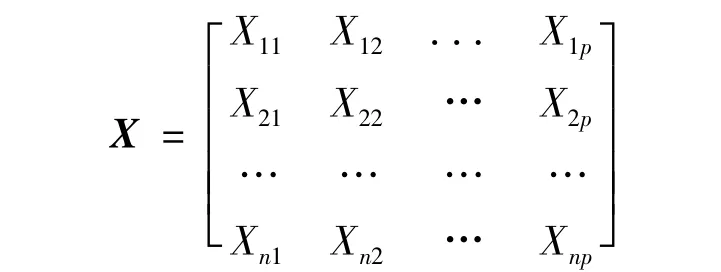

(1)對原始數據進行標準化處理,以消除量綱不同的影響.設有n個城市,p個評價指標,則觀測樣本矩陣為:

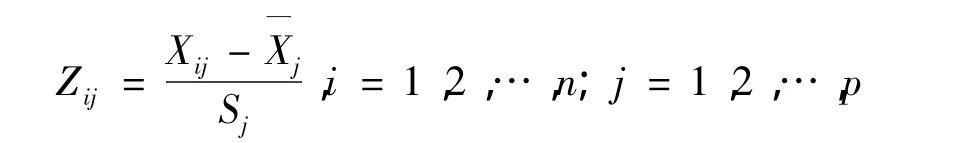

標準化公式為:

其中,Xij為第i個城市的第j個 指標值;j為n個城市的第j個指標平均值;Sj為第j個指標的標準差;Zij為第i個城市的第j個指標標準化后的數值.

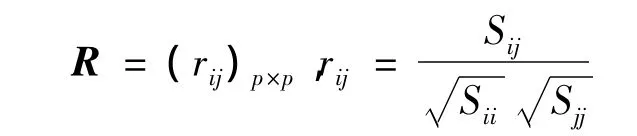

(2)計算標準化后的p個指標的相關系數矩陣R:

式中,Sij為Xi與 Xj的協方差.

(3)計算相關矩陣R的特征根、特征向量.通常用雅可比方法求R陣的p個特征根λ1≥λ2≥…≥λp≥0及其相應的特征向量u1,u2,…,up,其中,ui=(ui1,ui2,…,uip),i=1,2,…,p.

(4)計算各主成分的方差貢獻率αk及累積方差貢獻率α(k).第k個主成分Fk的方差貢獻率為,前 k 個主成分 F1,F2,…,Fk的累積方差貢獻率為.Fk的方差貢獻率αk表示var(Fk)=λk在原始指標的總方差中所占的比重,即第k個主成分提取的原始p個指標的信息量.因此,前k個主成分F1,F2,…,Fk的累積方差貢獻率 α(k)就表示這k個主成分保留的原始信息量的總和.即α(k)越大,說明前k個主成分包含的原始信息越多.

(5)確定主成分的個數:主成分分析的目的在于將原來為數較多的指標轉化為少數幾個總和指標(即主成分),而且還要盡可能多地保留原始指標的信息,從而減少綜合評價的工作量.實踐中較為常見的是累積方差貢獻≥85%原則和特征根均值原則即選取λi>1的前i個主成分作為主成分.

(6)計算各主成分得分:各主成分對應特征根的特征向量就是主成分得分Fi=μi1z1+μi2z2+… + μipzp,i=1,2,…,k.

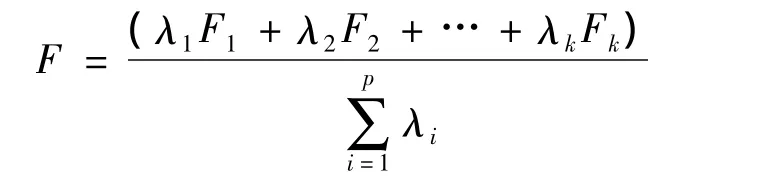

據此即可計算物流發展水平綜合得分,綜合得分值越高,說明物流發展水平越高;得分越低,說明物流發展水平越低.根據綜合得分高低可對不同時期和不同城市物流發展水平進行排序.

3 城市物流發展水平評價研究實例

本文選取上海、天津和大連作為研究對象,選取這三個城市的原因,首先因為這三個城市都是我國東部地區的重要港口城市,都是國家重點建設的國際航運中心,并且分別擁有經國務院批準建立的我國唯一的三個保稅港區,物流發展模式相近.其次,三個城市的物流發展水平存在差距,進行評價可以將差距量化,有利于進一步找到短板為下一步尋求對策鋪平道路.數據主要來源于《大連統計年鑒2010》、《中國統計年鑒2010》、《上海統計年鑒2010》和《天津統計年鑒2010》.對于公共信息平臺建設水平(X5)、物流標準化程度(X6)、物流企業盈利能力(X7)、物流企業服務水平(X8)、城市政策環境(X17)這五個指標,由于這些指標的定量數據無法或很難取得.本文主要通過訪談和發放調查問卷方式,將其水平劃分為9個等級,即{非常好,很好,好,較好,一般,較差,差,很差,非常差},分別對應分數 {9,8,7,6,5,4,3,2,1},采用專家打分的途徑,最后對收回的問卷進行統計分析,得出相關指標的專家評估值,使這些指標得以量化.其中,三市的腹地范圍是根據《全國沿海集裝箱港口布局規劃》劃定的.大連的腹地范圍是我國東北地區;天津的腹地范圍是天津、北京及華北地區;上海的腹地范圍是長江三角洲地區.三市的原始數據見表2:

根據上文中構建的主成分分模型進行計算:

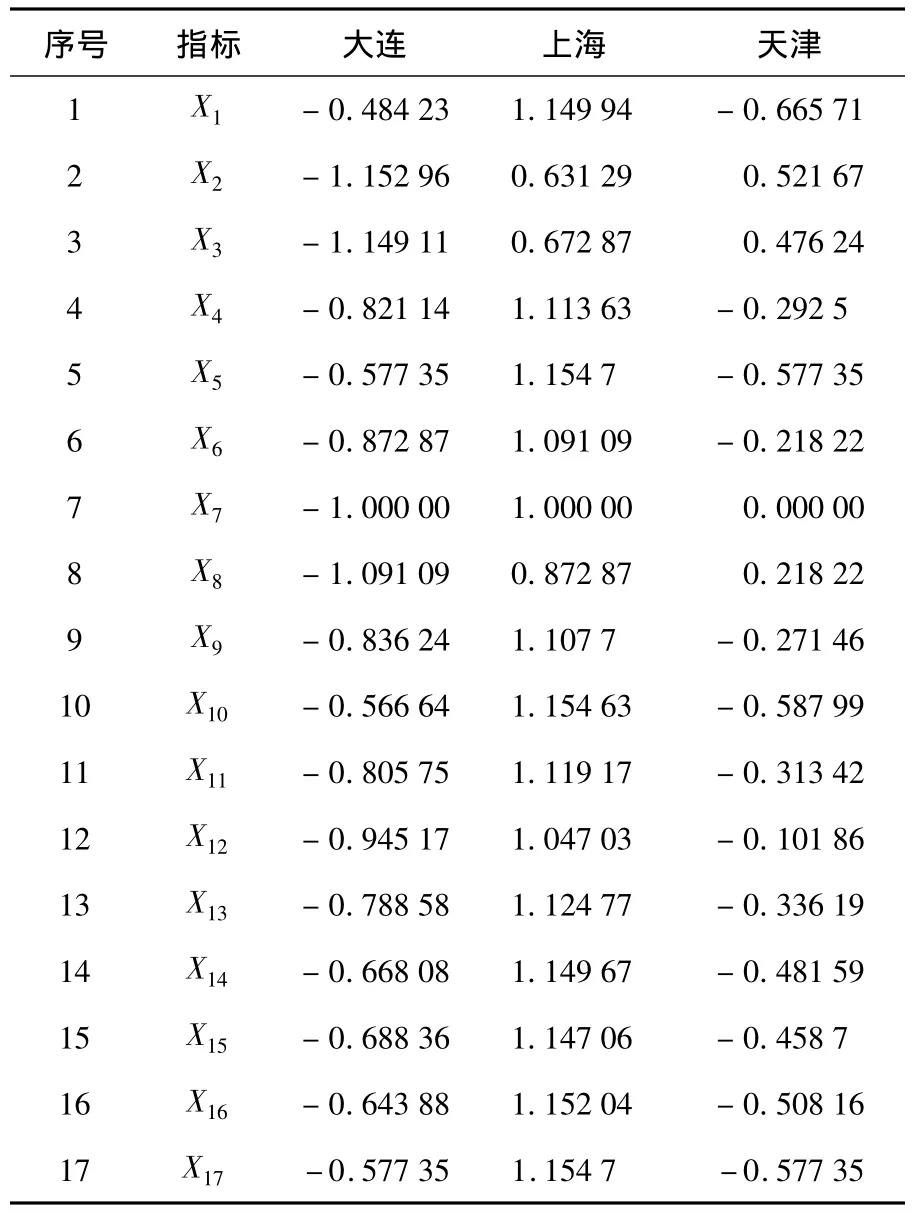

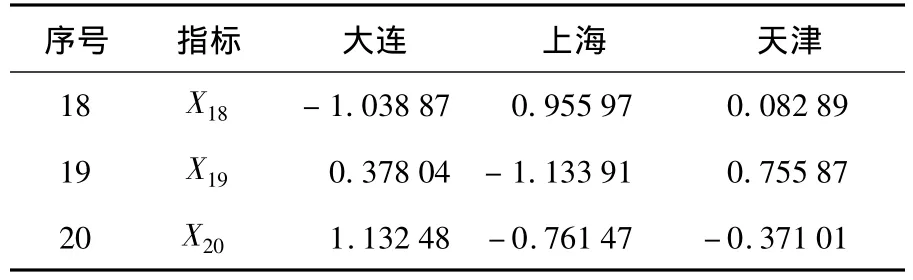

首先是指標的同趨勢化即對逆向指標進行正向化.指標體系中的逆向指標有道路交通等效聲級和有害氣體年均值這兩項.對這兩項指標的數值取倒數,便可得到其正向化之后的指標值.接著進行數據標準化即數據的無量綱化.由于不同數據的量綱不同,無法直接進行分析,因此要根據上文中提到的方法進行數據標準化的工作.經過同趨勢化和標準化后的數據如表3所示:

表3 同趨勢化和標準化后三市的物流發展水平評價數據

表3 同趨勢化和標準化后三市的物流發展水平評價數據(續)

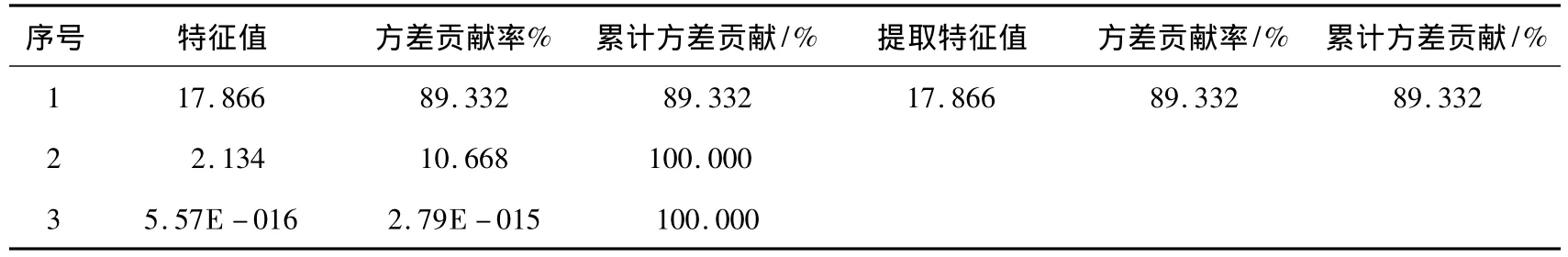

利用SPSS13.0軟件對數據進行分析處理,可以得到方差分解主成分提取分析表(表4).由表4可知第一個主成分的累積方差貢獻率已經達到89.332%說明第一個主成分已經可以反映原始數據絕大部分的信息,因此只需提取它作為主成分就可以了.

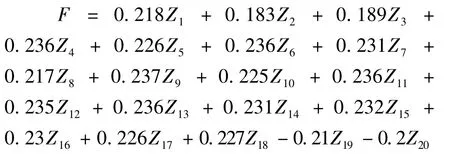

接下來計算主成分表達式,用主成分對應指標的因子載荷除以該主成分的特征值開平方根便得到其所對應的特征向量,再將得到的特征向量與標準化后的數據相乘就可以得出主成分表達式.經計算得到主成分表達式:

將標準化后的數據代入表達式,得到大連、上海、天津三城市物流發展水平的綜合得分,見表5.

表4 方差分解主成分提取分析表

表5 綜合主成分得分及排名

從表5中可以看到,對三個城市的綜合主成分得分值進行比較可知,大連市的綜合評價得分值最低為 -3.591 3,天津比大連高一些為 -1.066 8,上海的綜合得分遠高于大連和天津為4.658 09.說明整體而言這三個城市中大連的物流發展水平最低,天津高于大連,上海的物流發展水平最高并且相比大連和天津具有很大的優勢.評價結果符合實際情況.需要注意的是在有害氣體年均值和道路交通等效聲級兩個指標上,上海落后于天津和大連,但由于其他指標的巨大優勢,因此就物流發展的整體水平而言,上海依然是遙遙領先.

5 結論

關于城市物流發展水平評價體系,本文認為應首先重視評價指標體系的研究.只有在深入分析城市物流系統影響因素基礎上建立的科學合理的指標體系才能作為進一步評價的依據.由于城市物流與其所服務的腹地區域內的經濟發展水平有著非常緊密的關系.因此本文在評價指標體系中加入了腹地區域經濟水平,反映了城市物流發展的主要拉動因素和內在動力,從而使評價指標體系更加全面、客觀.當然在建立指標體系時受到一些指標數據難以獲得等因素的制約,這還有待于統計部門在統計數據方面的繼續完善.其次,選擇主成分分析法構建評價模型,一方面消除了評價指標之間的相關影響,避免了信息重疊;另一方面降低了指標體系的維度,使綜合評價和進一步分析更加方便.

[1]李孟濤,馮康.遼寧省城市物流績效評價[J].物流技術,2010(1):73-76,103.

[2]史秀蘋.河南省城市物流綜合實力評價[J].物流工程與管理,2010(2):24-26.

[3]史秀蘋,劉志英,關志民.城市物流評價指標體系初探[J].冶金經濟與管理,2009(4):43-45.

[4]陶存新,陳定方.城市物流能力評價研究[J].武漢理工大學學報(交通科學與工程版),2006(5):892-894.

[5]Nevem working Group.Performance Indicators in Logistics[M].Bedford:IFS Publication,1989:36-39.

[6]THOMAS A FOSTER.Logistics Benchmarking:Searching for the Best[J].Distribution,1992(3):31-36.

[7]HELEN L,RIEHARDSON.Improve Quality through Benchmarking[J].Transportation & Distribution,1992(10):12-20.

[8]EIICHI TANIGUCHI,RUSELL G.Thompson.Modeling City Logistics[J].Journal of the Transportation Research Board,2002(1):45-51.

[9]崔介何.物流學[M].北京:北京大學出版社,2003:83-104.

[10]程世東,榮建.城市物流系統及其規劃[J].北京工業大學學報,2005(1):55-57.

[11]CHAMES A,COOPER W W,RHODS E.Measuring the efficiency of decision making units[J].European Journal of Operational Research,1978(6):429-444.

[12]SAUL ESTRIN,ADAM ROSEVEAR.EnterPrise Performance and Ownership:the Case of Ukraine[J].European Eeonomic Review,1999(4-6):1125-1136.