拒馬河“12·7”暴雨洪水分析

于 洋,王 妍,劉玉晶

(水利部海河水利委員會,天津 300170)

1 流域概況

拒馬河是大清河水系的支流之一,發源于河北淶源縣西北太行山麓,在北京房山區十渡鎮大沙地村入北京市,流經十渡風景區、張坊鎮、大石窩、南尚樂鄉等鄉鎮,在張坊鎮西出山,到鐵索崖分南北兩支。拒馬河干流長254 km,白溝村以上流域面積10 151 km2,河床平均寬度200~1 000 m。北拒馬河在大石窩鎮的南河村出境,流經涿州,匯入琉璃河,至東茨村以下稱白溝河,在白溝鎮與南拒馬河匯合入大清河。南拒馬河流經定興、容城兩縣后,下游有中易水河匯入,至高碑店市白溝鎮與蘭溝、白溝河匯流后匯入大清河,全長69 km,河床平均寬度100~200 m。

拒馬河流域大部分為石質山區,只有少量平原。山區地質構造復雜,巖石多,土層薄,耕地少,水利骨干控制工程缺少,蓄水調節能力差,水土保持能力低。流域屬暖溫帶半濕潤大陸性氣候,四季分明,夏季炎熱多雨,冬季干燥寒冷。由于山地海拔高度及坡面朝向等的影響,在某些較高地區氣溫、降水變化較大,垂直帶明顯,因此山地氣候特點突出。

拒馬河流域極端最高氣溫35℃,極端最低氣溫-17℃。夏季相對濕度大,雨季可達60%~80%;冬季濕度小,一般在40%以下。年平均無霜期天數185d,年均日照2 300 h,年均降雨量約585 mm,但存在地區、季節差異,降雨主要集中在6—8月、占全年降雨量的85%,易造成洪澇。常年夏季多偏南風,冬春季多偏北風,年均風速2~3 m/s。

2 “12·7”暴雨洪水概述

受高空冷空氣和西南強暖濕氣流的共同影響,7月21—22日,拒馬河流域大部降暴雨到大暴雨,局部特大暴雨,暴雨中心位于北京房山區,流域面平均降水量為196 mm。日降雨量超過或接近400 mm的站點有:河北鎮541 mm,漫水河408 mm,霞云嶺398 mm。

受強降雨影響,大清河系拒馬河發生1963年以來最大洪水。拒馬河上游紫荊關站21日17時47分開始起漲,22時洪峰流量2 580 m3/s;中游張坊站21日19時開始起漲,22日7時洪峰流量2 570 m3/s;拒馬河支流大石河漫水河站21日18時開始起漲,22時45分洪峰流量1 100 m3/s;南拒馬河落寶灘站21日19時開始起漲,22日8時45分洪峰流量2 510 m3/s;北拒馬河東茨村站22日8時開始起漲,23時洪峰流量404 m3/s;白溝河新蓋房站23日15時35分開始起漲,24日13時30分洪峰流量217 m3/s。

3 “12·7”暴雨氣象成因分析

這次降雨過程強度之大、范圍之廣歷史罕見,分析其原因主要有以下4個方面:

(1)此次天氣系統覆蓋了整個華北地區,冷暖空氣的交匯點恰好處于拒馬河流域,并且持續的悶熱天氣積蓄了充沛的水汽,加之西南的水汽又源源不斷地輸入,使空氣濕度幾乎飽和,為降雨營造了良好的水汽條件。

(2)拒馬河流域多山的特殊地形使氣流抬升,更加劇了對流云團的發展。

(3)拒馬河流域東部存在一個高壓天氣系統,阻礙了降雨系統的東移,使得強降雨持續了較長時間。

(4)城市熱島效應使城市的地面熱力增大,破壞城市區域空氣循環的穩定,增強對流運動,促進降水云層的形成,增加了降雨量,加大了降雨強度。

4 “12·7”暴雨特性分析

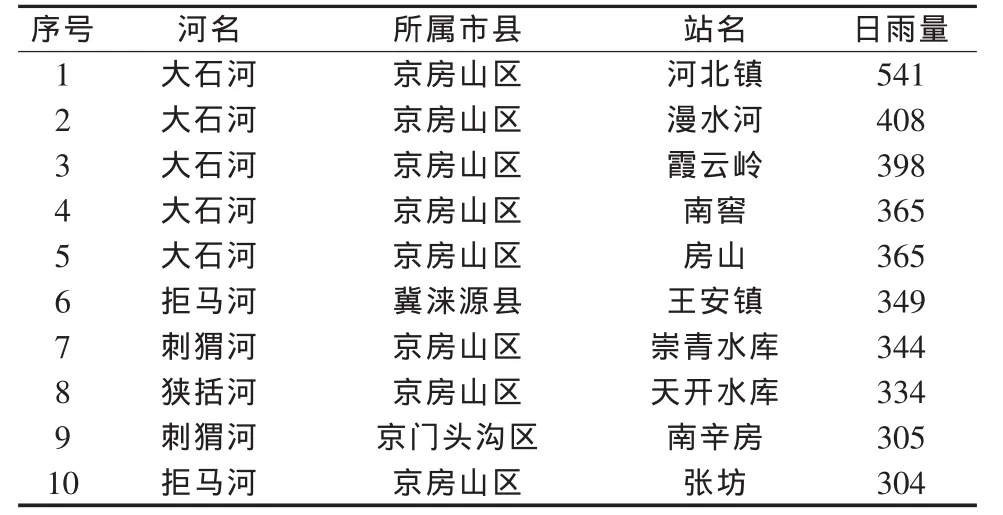

4.1 降雨量大,多處站點超100年一遇,歷史罕見

拒馬河流域日降雨量大于250 mm(特大暴雨等級)的雨量站點共17個,日降雨量大于150 mm(大暴雨等級)的雨量站點共40個,最大為河北鎮站541 mm(見表1)。其中,北京市全市面平均降雨量170 mm,城區面平均降雨量215 mm,房山區面平均降雨量301 mm,為新中國成立以來最大一次降雨過程。北京房山區14個雨量站中,半數以上站點降雨超過100年一遇,其中河北鎮站日降雨量達到500年一遇;河北固安縣固安站最大6 h降雨量超過300年一遇,淶源縣王安鎮站6 h降雨量達到200年一遇。

表1 拒馬河流域日降雨量統計mm

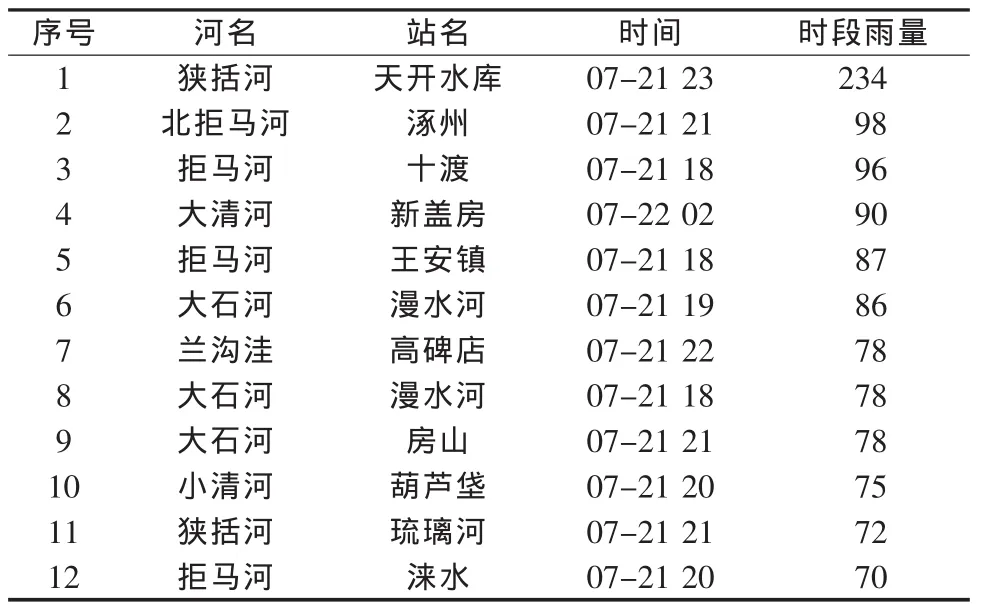

4.2 暴雨強度大

最大1 h降雨量為天開水庫站234 mm(為海河流域有實測記錄以來的最大值),占該站日降雨量的70%,降雨強度達到3.9 mm/min;最大6 h降雨量為漫水河站270 mm,占該站日降雨量的76%。降雨強度超過1.0 mm/min的站有25個(見表2)。

表2 拒馬河流域時段降雨量(1 h)統計mm

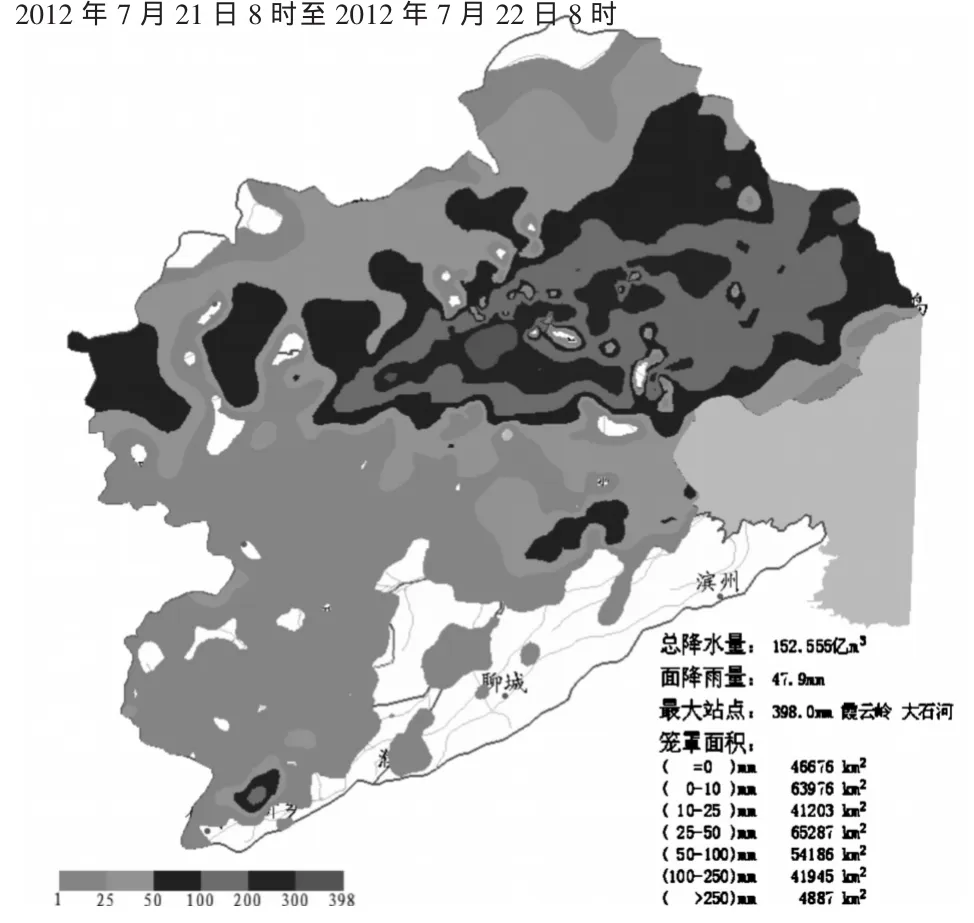

4.3 強降雨覆蓋范圍廣

拒馬河流域新蓋房以上流域面積約10 000 km2。本次降雨超50 mm的籠罩面積9 980 km2,約占流域面積的100%;超100mm的籠罩面積8600km2,約占流域面積的86%;超250 mm的籠罩面積2 600 km2,約占流域面積的26%;超300 mm的籠罩面積1 500 km2,約占流域面積的15%(如圖1所示)。

圖1 海河流域“12.7”日降水量等值面

4.4 降雨空間分布比較均勻,暴雨梯度小

從圖1分析,拒馬河流域雨帶呈緯向分布,降雨量由暴雨中心向東西兩側遞減,如河北鎮站距杜家莊站約35 km,暴雨梯度為13 mm/km(最大);拒馬河流域最大點雨量 (北京市河北鎮站)541 mm為最小點雨量(河北省艾河站)81 mm的約7倍。

4.5 降雨持續時間短,強降雨歷時長

本次降雨自7月21日15時開始至7月22日3時降雨基本結束,降雨歷時僅12 h,強降雨主要集中在21日15—23時,該時段的降雨量占總降雨量的53%,強降雨歷時近8 h,為歷史罕見。

5 “12·7”洪水特性分析

5.1 前期影響雨量小

由于之前降雨較少,下墊面基本處于干旱狀態,土壤含水量低于15%,非常不利于產流。

5.2 匯流時間短,峰現時間早

大范圍的高強度降雨,使得降雨強度遠大于下墊面的下滲能力,超滲產流現象普遍存在,因此匯流時間大大縮短,局部水量急速匯聚,加之拒馬河流域山勢陡峭,使得降雨迅速進入河道形成洪水。以紫荊關水文站為例,自降雨開始至形成洪峰僅用時14 h。

5.3 南拒馬河洪水傳播時間大幅增加

拒馬河上游紫荊關水文站洪峰到達房山區張坊水文站河道距離約130 km,洪水傳播時間僅8 h,一般大約需要10~13 h;南拒馬河落寶灘至新蓋房河道距離約84 km,洪水傳播時間長達59 h,一般傳播時間12~18 h;大清河北支張坊至東茨村河道距離約54 km,洪水傳播時間為17 h,一般傳播時間20~28 h;大石河漫水河至東茨村河道距離約50 km,洪水傳播時間為25 h,一般傳播時間16~22 h。這充分說明南拒馬河河道發生了劇烈變化,阻水嚴重,河道行洪能力嚴重下降,洪水傳播時間大大延長。

5.4 上游洪峰大,下游洪峰小

拒馬河上游紫荊關站洪峰流量2 580 m3/s,接近50年一遇;中游張坊站洪峰流量2 570 m3/s,接近10年一遇;南拒馬河下游北河店站洪峰流量118 m3/s,接近2年一遇;北拒馬河下游白溝河東茨村站洪峰流量404 m3/s(包括大石河的來水),超過2年一遇;白溝河新蓋房站洪峰流量217 m3/s,接近5年一遇。張坊站與新蓋房站洪峰流量比約為 12∶1,“63·8”洪水中張坊站與新蓋房站洪峰流量比約為3∶1。由此可以看出,本次洪水下游洪峰流量遠小于上游。究其原因,一是拒馬河中下游河道中數不清的坑。當洪水經過時,這些坑就成為一個個微型蓄水“水庫”,大大減緩了洪水流速、攔蓄了水量、降低了水位、削減了洪峰。二是中游的水文站由于測驗能力、條件和人身安全等因素影響,加之部分測驗設施遭到水毀,因此未能監測到最大洪峰流量。

5.5 南拒馬河洪水大,北拒馬河洪水小

本次洪水南拒馬河落寶灘與北拒馬河東茨村3d 洪量比為 5∶1,“63·8” 洪水落寶灘與東茨村 3 d洪量比為2∶5。南拒馬河水量遠大于北拒馬河水量,主要原因是拒馬河分為南北兩支處,北拒馬河河道中有大量石材堆放,幾乎形成了1座“石壩”,導致了上游洪水無法通過北拒馬河宣泄,幾乎全部通過南拒馬河下泄(拒馬河洪峰2 570 m3/s、南拒馬河洪峰 2 510 m3/s),直至洪水將“石壩”沖開,才有部分上游洪水流入北拒馬河。

5.6 徑流系數小,上游水量大于下游水量

拒馬河流域 (新蓋房以上)降雨總量約19.61億m3,紫荊關3 d洪量約 0.74億m3,張坊 3 d洪量約0.93億m3,落寶灘3 d洪量約0.74億m3,北河店3 d洪量約0.13億m3,漫水河3 d洪量約0.43億m3;東茨村3 d洪量約0.57億m3,新蓋房 7 d洪量約0.50億m3。以新蓋房實際徑流量計算,徑流系數僅為0.03,而在相似的邊界條件和初始條件下拒馬河流域的徑流系數為0.1~0.3。

本次洪水張坊與新蓋房3 d洪量比約為5∶2,“63·8”洪水張坊與新蓋房 3 d洪量比約為 3∶4。在沒有區間引水和決堤的情況下,再加之區間有100mm以上降雨,上游水量遠大于下游水量,水量不能平衡。因此,這說明區間攔蓄了大量的洪水,徑流系數已經不能真實反映降雨徑流關系。

6 小結

“12·7”暴雨洪水是拒馬河流域近50年來最大的一場暴雨洪水,也是海河流域1996年以來最具影響的一場暴雨洪水。本次暴雨洪水具有雨量大、雨強高、強降雨范圍廣、洪水匯流快、洪量上大下小、社會影響大、媒體關注度高、人員財產損失大等特點,對于研究該流域暴雨洪水特性、洪水預報、下墊面變化、規劃建設、河道管理和防洪減災等具有極高的價值和現實意義。

[1]海河水利委員會水文局.海河流域水情防汛調度手冊[R].天津:海河水利委員會水文局,2007.

[2]海河水利委員會水文局.海河流域水情簡易手冊[R].天津:海河水利委員會水文局,2011

[3]海河水利委員會,海河流域水旱災害[M].天津:天津科學技術出版社,2009.

[4]海河水利委員會.海河流域1963年8月暴雨洪水分析報告[R].天津:海河水利委員會,1988.