透穴刺法對帶狀皰疹后神經痛P物質的影響*

周振坤 劉 軍 王威巖

(黑龍江省中醫研究院,黑龍江 哈爾濱 150036)

帶狀皰疹后神經痛是水痘-帶狀皰疹病毒感染后最嚴重的并發癥之一,尤好發于老年及免疫力低下的患者。筆者采用透穴刺法治療帶狀皰疹后神經痛患者,取得較好的療效,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 觀察病例為2010年4月至2011年8月黑龍江省中醫研究院門診及住院的帶狀皰疹后遺神經痛患者,共80例。隨機分為兩組各40例。治療組男性 22 例,女性 18 例;年齡(57.43±7.74)歲;病程(8.35±2.16)月。對照組男性24例,女性16例;年齡(56.38±8.01)歲;病程(8.52±2.27)月。 兩組資料差異均無統計學意義(P>0.05)。

1.2 治療方法 (1)治療組予透穴刺法治療。頭部取穴:百會透通天(雙側)、前頂透承光(雙側)、正營透承靈(雙側);相應節段腧穴:皮損上一節段、皮損節段及皮損下一節段的同側足太陽膀胱經穴 (脊柱旁開1.5寸)、夾脊穴、督脈穴。配穴:雙側太沖、陽陵泉、足三里、三陰交。操作方法如下。①頭穴:患者取坐位,皮膚常規消毒后,使針與頭皮呈15°角快速進針,當針尖達到帽狀腱膜下層時,使針與頭皮平行,繼續捻轉進針,到達相應穴位。針刺得氣后,施平補平瀉法。②相應節段腧穴:皮膚常規消毒后,首先選取足太陽膀胱經穴呈15°角進針,針尖向相應夾脊穴方向透刺,依次遞進,再向脊柱相應督脈穴位透刺,針刺得氣后,施捻轉瀉法。③太沖、陽陵泉、足三里、三陰交直刺。針刺得氣后,施平補平瀉法。留針40 min,每日1次,治療28 d為1療程。1療程結束后做療效評價。(2)對照組予普通針刺療法治療。參照《針灸治療學》[1],主穴:與皮損相應的同側夾脊穴和背俞穴。配穴:雙側太沖、陽陵泉、足三里、三陰交。操作方法:患者取坐位,針刺時皮膚常規消毒后,取毫針,局部平刺,太沖、陽陵泉、足三里、三陰交直刺,施平補平瀉法,留針40 min,每日1次,治療28 d為1療程。1療程結束后做療效評價。以上兩組所取穴位均按中華人民共和國標準取穴法,針灸針均為華佗牌0.40 mm×40 mm毫針。

1.3 觀察指標 采用WHO視覺模擬劃線法(VAS評分法)[2],評定患者治療前后疼痛改善程度。采用McGill法,評定患者治療前后的現時疼痛強度(PPI)和疼痛分級指數(PRI)情況。治療組和對照組均于治療前及治療后,空腹抽靜脈血,取血漿,采用酶聯免疫吸附法(ELISA)檢測血漿中P物質的含量。嚴格按照試劑盒說明書進行操作。

1.4 統計學處理 應用SPSS17.0統計軟件。計量資料采用t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

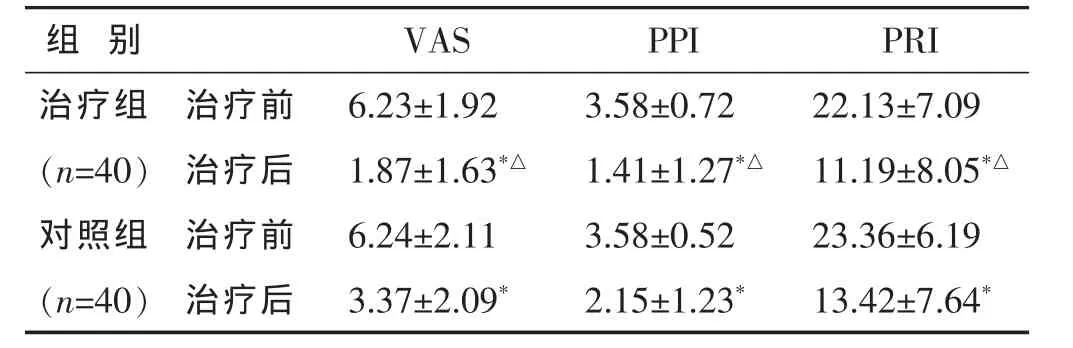

2.1 兩組治療前后VAS、PPI、PRI評分的比較 見表1。

表1 兩組治療前后 VAS、PPI、PRI評分比較(分,±s)

表1 兩組治療前后 VAS、PPI、PRI評分比較(分,±s)

與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。下同。

組 別VAS PPI PRI治療組 治療前(n=40) 治療后對照組 治療前6.23±1.92 3.58±0.72 22.13±7.09 1.87±1.63*△ 1.41±1.27*△ 11.19±8.05*△6.24±2.11 3.58±0.52 23.36±6.19(n=40) 治療后3.37±2.09* 2.15±1.23* 13.42±7.64*

2.2 兩組治療前后血漿P物質含量比較 見表2。治療前治療組與對照組血漿P物質含量經t檢驗,差異無統計學意義(P>0.05),兩組間具有可比性。治療后治療組與對照組比較,差異有統計學意義(P<0.05),提示治療組在降低血漿P物質含量上優于對照組。

表2 兩組治療前后血漿P物質含量比較(pg/mL,±s)

表2 兩組治療前后血漿P物質含量比較(pg/mL,±s)

組 別 n 治療前 治療后治療組 40 316.90±38.22 153.57±29.37*△對照組 40 310.68±33.65 177.23±26.14*

3 討 論

中醫學研究認為,帶狀皰疹后神經痛屬中醫學痛證范疇,“不通則痛”是中醫學關于治療疼痛疾病的核心理論,也是臨床上治療痛證的主導思想。根據“經脈所過,主治所及”的原則,針刺相應的經穴,令針感循經感傳使“氣至病所”,故針刺督脈、膀胱經穴、夾脊穴等穴,可以治療此三經脈氣所過之疾患。

P物質是神經激肽中含量最豐富的一種腦腸肽,廣泛分布于中樞神經系統和胃腸系統,除具有痛覺傳遞、胃腸運動、參與炎癥反應和免疫調節、影響生殖內分泌功能等作用外,還有神經遞質或調質的作用,是神經、內分泌和免疫共同識別的信號物質之一。脊髓中的P物質不僅作為神經遞質參與外周傷害信息向中樞的傳遞,還具有血管活性作用,可導致神經源性神經肽介導的炎性反應。大量的研究也表明,P物質是第一級傷害性傳入神經末梢釋放的興奮性神經遞質,對痛覺調制具有重要作用。治療組與對照組外周血漿中的P物質的含量較治療前明顯降低,尤以治療組下降更為顯著。提示患者外周血漿中的P物質含量的高低與疼痛程度相一致,P物質含量越高,疼痛程度越重,反之,P物質含量下降,疼痛程度亦減輕;而透穴刺法可能促進了外周血漿中P物質含量的下降,從而促進疼痛的緩解。綜上所述,透穴刺法治療帶狀皰疹后遺神經痛療效滿意,尤其是止痛效果非常顯著,其作用機理可能與針刺促進外周血漿中P物質含量的下降有關。

[1]石學敏.針灸治療學[M].上海:上海科學技術出版社,2004:185.

[2]繆鴻石,朱鏞連.腦卒中的康復評定和治療[M].北京:華夏出版社,1996:79-83.