溫腎活血湯配合頭皮針治療急性腦梗死臨床研究*

周首邦 盧 棟 韋羨萍 張旺瓊 黃 芳

(廣西壯族自治區欽州市中醫醫院,廣西 欽州 535000)

腦梗死發病率、致殘率、死亡率均較高,而治愈率低,故探索有效的治療方法以提高該病的臨床療效是其關鍵。本研究采用隨機對照方法觀察溫腎活血湯配合頭皮針治療急性腦梗死的臨床療效,為腦梗死的中醫藥治療提供科學、客觀的依據。

1 資料與方法

1.1 病例選擇 中醫診斷標準參照《中風病診斷與療效評定標準(試行)》[1]。西醫診斷標準參照《各類腦血管疾病診斷要點》[2]。納入標準:符合中醫診斷標準及西醫診斷標準,并經CT或MRI掃描證實;年齡40~80歲,發病6~48 h;首次中風患者;神經功能缺損程度評分(NIHSS)主要為肌力障礙者;知情同意。排除標準:不符合納入標準者;嚴重心、肝、腎功能衰竭或嚴重感染患者等;腦外傷、腦腫瘤及腦炎并發腦梗死及出血性腦梗死患者;近1周內使用過抗凝、溶栓、降纖、降脂等對血脂、血液流變學有影響的藥物的患者。剔除標準:實驗過程中因故退出患者;依從性較差,影響治療方案實施或數據采集的患者;因病情變化運用影響臨床觀察的藥物,或額外接受本實驗之外的中藥、針灸治療患者。

1.2 臨床資料 選取欽州市中醫醫院腦病科2011年1月至2012年3月收治的住院急性腦梗死患者120例,其中男性64例,女性56例;年齡46~80歲。隨機分為治療組和對照組各60例。治療組男性36例,女性24 例;平均年齡(65.50±7.38)歲;對照組男性 28 例,女性32例;平均年齡(64.2±8.17)歲。兩組資料差異無統計學意義(P>0.05)。

1.3 治療方法 對照組予阿司匹林腸溶片300 mg口服,每日1次;尼莫地平片20 mg口服,每日3次;依達拉奉注射液30 mg入液靜滴,每日2次;并按病情需要給予脫水劑,控制血壓、血糖,維持水/電解質平衡及神經功能康復訓練等對癥支持治療。治療組在對照組治療的基礎上加予溫腎活血湯組方:熟地黃15 g,肉蓯蓉15g,菟絲子 15g,淫羊藿 12g,杜仲 15g,山茱萸肉 12g,丹參 15 g,紅花 6 g,川芎 10 g,地龍 10 g,當歸 10 g,白芍12 g,陳皮10 g,炙甘草6 g。兼有氣虛者加黨參、黃芪;口角流涎,言語不利者加石菖蒲、遠志;兼有痰熱者加天竺黃、黃芩等;腹脹便秘者加瓜蔞、大黃等。每日1劑,水煎2次,混合取汁300 mL,分早晚2次飯后1 h服。同時予頭皮針治療。用28號長1.5寸毫針,刺入病灶側頂顳前斜線。針刺得氣后用快速捻轉手法行針5 min,間歇5 min,囑患者主動或被動運動。如此行針3次后出針,出針后壓迫針刺部位數分鐘以防出血。每日1次。兩組療程均為2周。在研究過程中采用盲法評價,即實施者、記錄者、評價者三分離。臨床由1名專人負責分組工作和資料保管。

1.4 觀察指標 測定兩組患者治療前及治療2周后血脂、血液流變學指標。采用全自動生化分析儀進行檢測。對兩 組患者治療前及治療2周后進行神經功能缺損程度評分。由不熟悉患者分組及治療方案的神經科醫師完成。

1.5 療效標準[3]由不熟悉患者分組及治療方案的專人進行評定、記錄、保存和分析。基本痊愈:神經功能缺損程度評分減少91%~100%,病殘程度為0級。顯著進步:神經功能缺損程度評分減少46%~90%,病殘程度為1~3級。進步:神經功能缺損程度評分減少18%~45%。無變化:神經功能缺損程度評分無變化或增減17%以下。惡化:神經功能缺損程度評分增加18%以上。

2 結 果

2.1 兩組治療前后血脂比較 見表1。兩組治療后血清中膽固醇 (TC)、 三酰甘油 (TG)、 低密度脂蛋白(LDL)含量較治療前均明顯下降(P<0.05);血清高密度脂蛋白(HDL)含量較治療前明顯升高(P<0.05),治療組優于對照組(P<0.05)。

表1 兩組治療前后血脂指標比較(mmol/L,±s)

表1 兩組治療前后血脂指標比較(mmol/L,±s)

與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。下同。

組 別TC TG HDL LDL治療組 治療前(n=60) 治療后對照組 治療前5.82±0.70 1.98±0.62 0.96±0.30 3.25±0.45 5.12±0.56*△ 1.60±0.47*△ 1.21±0.26*△ 2.96±0.37*△5.78±0.75 2.02±0.60 0.94±0.35 3.27±0.41(n=60) 治療后5.35±0.60*1.79±0.52*1.07±0.29*3.10±0.39*

2.2 兩組治療前后血液流變學指標比較 見表2。兩組治療后全血黏度(高切、低切)、血漿黏度和紅細胞聚集指數均較治療前明顯下降(P<0.05);紅細胞變形指數較治療前明顯升高(P<0.05),治療組優于對照組(P <0.05)。

表2 兩組治療前后血液流變學指標比較(±s)

表2 兩組治療前后血液流變學指標比較(±s)

組 別全血黏度(mPa·s)高切 低切血漿黏度(mPa·s)紅細胞變形指數紅細胞聚集指數治療組 治療前(n=60)治療后對照組 治療前6.56±1.52 9.87±1.60 1.90±0.32 4.62±0.82*△ 7.66±1.20*△ 1.60±0.23*△6.59±1.47 9.91±1.58 1.88±0.35 0.48±0.12 11.78±0.83 0.67±0.09*△ 9.87±0.72*△0.45±0.10 11.70±0.79(n=60) 治療后5.54±0.87*8.78±1.25*1.76±0.27*0.52±0.07*10.83±0.68*

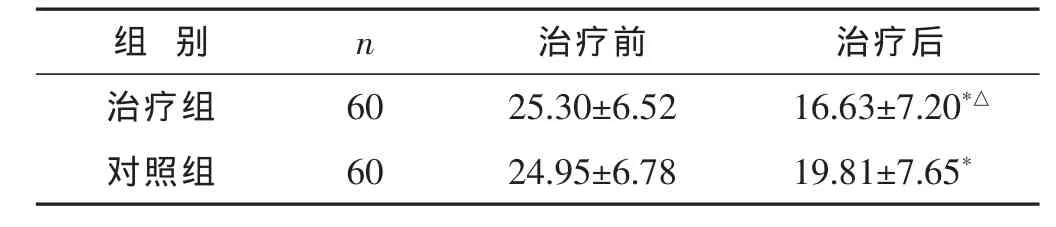

2.3 兩組治療前后神經功能缺損程度評分比較 見表3。兩組治療后神經功能缺損程度評分均明顯降低(P<0.05),治療組優于對照組(P<0.05)。

表3 兩組治療前后神經功能缺損程度評分比較(分,±s)

表3 兩組治療前后神經功能缺損程度評分比較(分,±s)

組 別 n 治療前 治療后治療組 60 25.30±6.52 16.63±7.20*△對照組 60 24.95±6.78 19.81±7.65*

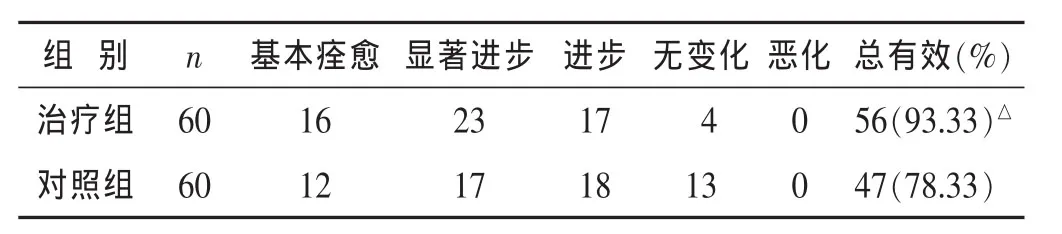

2.4 兩組臨床療效比較 見表4。結果示治療組療效優于對照組(P<0.05)。

表4 兩組臨床療效比較(n)

3 討 論

急性腦梗死是臨床上常見的急性腦血管病變,其發病與腦動脈粥樣硬化、血液黏稠度增高、血小板聚集密切相關。研究發現[4],血脂升高與動脈粥樣硬化關系極為密切,而動脈粥樣硬化是影響中風發病的重要因素。血液流變學是反映血液流動性、凝固性、聚集性的客觀指標,近十幾年來在臨床的應用越來越廣泛,其在疾病的診斷、治療、療效判定和預防等方面均有重要意義[5]。血液流變學的改變與腦梗死的發生、發展密切相關,對腦梗死的形成起著重要作用[6]。

腦梗死屬于中醫學“中風”病范疇,病機主要為臟腑虧虛,陰陽失調,氣血逆亂,上沖犯腦所致。周清安等認為[7]缺血性中風的主要病因為腎虛血瘀;腎虛精虧、血行瘀滯是缺血性中風的重要病機,補腎活血為缺血性中風的重要治法。活血化瘀與溫陽之品相結合,可通陽活絡利于脈竅,促進瘀血消散。因此,中風治療可以溫腎活血通絡為治法。

本研究采用自擬中藥溫腎活血湯配合頭皮針治療急性腦梗死患者。方中以肉蓯蓉、菟絲子、淫羊藿、杜仲溫陽補腎;同時遵循“陽得陰助則生化無窮”的原則,以熟地黃、山茱萸肉補腎水、益真陰,填精益髓,共為君藥。輔以丹參、紅花、川芎、當歸、白芍、地龍活血化瘀通絡,陳皮行氣化痰為佐,炙甘草調和諸藥為使。全方具有溫陽補腎、活血化瘀通絡之功。林茵綠等[8-9]研究表明在急性腦梗死早期服用熟地黃、山茱萸肉、肉蓯蓉為主的補腎護腦方對急性腦梗死患者具有積極的輔助治療作用,可多個環節、多靶點、多方面保護腦細胞,減輕中風后的腦損害。而活血化瘀中藥則具有改善腦血循環、恢復缺血區血供、挽救瀕死的神經元、腦保護、抗腦水腫的作用[10]。

頭皮針是利用針刺及其他物理方法刺激頭皮部的穴點、線、區,以治療疾病的方法,臨床常用于治療腦血管疾病。其治療原理:一是大腦皮層的功能定位在頭皮部的投影區,可直接調節大腦皮層的功能;二是機體功能綜合調節作用,即刺激頭穴,通過調節氣血運行,疏通經絡而達到防治疾病的目的[11]。運用頭皮針在大腦皮層相應的頭皮投射區針刺,具有改善腦組織的活力及腦神經沖動的傳導和調節神經肌肉興奮性的作用[12]。 蔡敬宙等[13]研究顯示:針刺頭皮血管舒縮區可明顯提高腦梗死后血管早期的再通率,減少梗死灶的面積,并能促進神經功能的恢復。早期針刺頭皮區,還可以阻止鈣離子向腦細胞轉移,減少腦細胞的損傷[14]。

本研究表明,溫腎活血湯配合頭皮針能顯著降低急性腦梗死患者血清中TC、TG、LDL含量,降低急性腦梗死患者血黏度和紅細胞聚集指數,增加紅細胞的變形性,從而改善急性腦梗死患者腦血液循環,減輕神經功能缺損程度,顯著提高治療缺血性中風的臨床療效。

[1]國家中醫藥管理局腦病急癥科研協作組.中風病診斷與療效評定標準(試行)[J].北京中醫藥大學學報,1996,19(1):55-56.

[2]全國第4屆腦血管病學術會議.各類腦血管疾病診斷要點[J].中華神經科雜志,1996,29(6):379-380.

[3]全國第4屆腦血管病學術會議.腦卒中患者神經功能缺損程度評分標準 (1995)[J].中華神經科雜志,1996,29(6):381-383.

[4]張立平,程桂芝,云雪,等.通心絡膠囊對缺血性腦卒中患者血脂及血液流變學的影響[J].疑難病雜志,2010,9(11):840-841.

[5]彭麗晨,張明義.南京市健康人群血液流變學參考值調查分析[J].中國血液流變學雜志,2007,17(2):306-307.

[6]蔣曉欽,劉愛琴,慕珂珂,等.鄭州市區成人血液流變學指標測試結果[J].實用醫學雜志,2010,27(1):69-70.

[7]周清安,李建生,王至婉,等.腎虛血瘀在老年缺血性中風發病中的地位及意義[J].中國中醫急癥,2003,12(1):67-68.

[8]林茵綠,李新蘭,陳苡靖,等.補腎護腦方對急性腦梗死患者血清過氧化物歧化酶、丙二醛的影響及中醫證候療效觀察[J].中國中醫急癥,2011,20(2):187-188,193.

[9]林茵綠.試論中風早期配合補腎治療的臨床意義[J].江蘇中醫藥,2004,25(11):51-53.

[10]劉華,廖維靖,楊萬同.活血化瘀藥及其有效成分對缺血性腦損傷的治療作用[J].中國康復理論與實踐,2003,9(12):726-727.

[11]陸壽康.刺法灸法學[M].北京:中國中醫藥出版社,2003:135.

[12]陳敏.頭皮針結合運動療法治療中風偏癱[J].針灸臨床雜志,2000,16(6):36.

[13]蔡敬宙,潘錦瑤.頭針與腦梗塞后血管的早期再通[J].上海針灸雜志,2002,21(4):9-10.

[14]湯德安.實驗針灸學[M].天津:天津科技出版社,1995:156.