三參通脈湯治療不穩定型心絞痛痰阻心脈證臨床觀察

張棟林 張福平

(河北省成安縣中醫院,河北 成安 056700)

不穩定型心絞痛(UA)是臨床常見的急性冠狀動脈綜合征之一,由于其極易進展為心肌梗死或發生猝死,嚴重地威脅著人類的健康和生命安全。在我國其發病率近年有上升趨勢。筆者在常規西藥治療基礎上加服三參通脈湯治療本病取得了良好的效果。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取本院2008年6月至2011年9月住院及門診確診的UA患者80例,西醫診斷按照2000年中華醫學會心血管病學分會制定的UA診斷標準[1],中醫診斷按照《中藥新藥臨床研究指導原則》冠心病心絞痛的痰阻心脈證診斷[2]。并排除經檢查證實為穩定型勞累性心絞痛、急性心肌梗死以及其他疾病所致胸痛者;合并重度的高血壓、心肺功能不全及心律失常者;伴肝、腎、造血系統等嚴重原發疾病者;精神病患者和孕婦、哺乳者及不能合作者。隨機分為兩組。治療組40例,男性24例,女性 16 例;年齡 38~65 歲,平均(59.20±4.84)歲;病程 5 d 至 6年,平均(4.10±1.82)年;合并高血壓病17例,高脂血癥34例,糖尿病4例。對照組40例,男性23例,女性17例;年齡39~66歲,平均(58.30±5.68)歲;病程 4 d 至 5 年,平均(3.52±1.74)年;合并高血壓病15例,高脂血癥32例,糖尿病5例。兩組資料差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 治療方法 對照組予吸氧、休息、低鹽低脂或糖尿病飲食、抗血小板藥、抗凝、硝酸酯類及β受體阻滯劑、鈣拮抗劑及他汀類藥物等常規治療。治療組在對照組基礎上加服三參通脈湯:黨參 15 g,制半夏 10 g,白術 10 g,茯苓 15 g,陳皮 10 g,丹參 20 g,當歸 12 g,香附 10 g,檀香 10 g,玄參10 g,金銀花 12 g。 每日 1劑,水煎早晚分服。4周為1個療程。

1.3 觀察項目 每日觀察記錄心絞痛的誘發因素,體力活動的大小、程度,疼痛的次數、程度、持續時間及用硝酸甘油片后癥狀變化情況。治療前后觀察胸痛、胸悶、氣短、心悸等癥狀分級變化,根據癥狀的無、輕、中、重程度不同予以 0、1、2、3相應的分值。分度、分級量化標準參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[2]。治療前及開始治療后每周查心電圖1次,治療前后查血脂、hs-CRP及肝腎功能、心肌酶、電解質和血、尿常規。

1.4 療效標準 (1)中醫證候療效標準參照文獻[2]相關標準,分為顯效、有效、無效、加重。證候積分計算公式采用尼莫地平法:證候療效指數=[(治療前積分-治療后積分)/治療前積分]×100%。(2)心電圖療效標準參照1979年中西醫結合治療冠心病心絞痛及心律失常座談會 《冠心病心絞痛及心電圖療效判定標準》[2]。

2 結 果

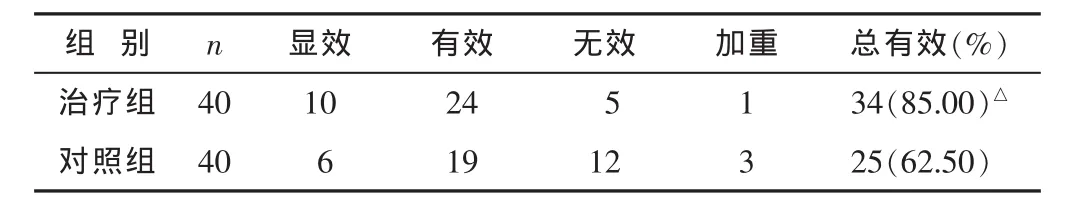

2.1 兩組心絞痛療效比較 見表1。治療組心絞痛療效總有效率明顯高于對照組(P<0.05)。

表1 兩組心絞痛療效比較(n)

2.2 兩組治療前后主要證候積分比較 見表2。兩組治療后胸痛、胸悶、氣短、心悸癥狀積分均明顯改善(P<0.05),治療組優于對照組(P<0.05)。

表2 兩組治療前后主要證候積分比較(分,±s)

表2 兩組治療前后主要證候積分比較(分,±s)

與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

組 別 胸痛 胸悶 心悸 氣短治療組 治療前(n=40) 治療后對照組 治療前2.86±1.22 2.26±0.78 2.40±0.62 2.23±0.71 1.33±0.95*△ 1.08±0.32*△ 1.03±0.60*△ 0.62±0.42*△3.12±0.48 2.35±0.53 2.36±0.46 2.15±0.53(n=40) 治療后2.13±0.45* 1.27±0.50* 1.44±0.52* 0.98±0.50*

2.3 兩組心電圖療效比較 見表3。治療組總有效率明顯高于對照組(P<0.05)。

表3 兩組心電圖療效比較(n)

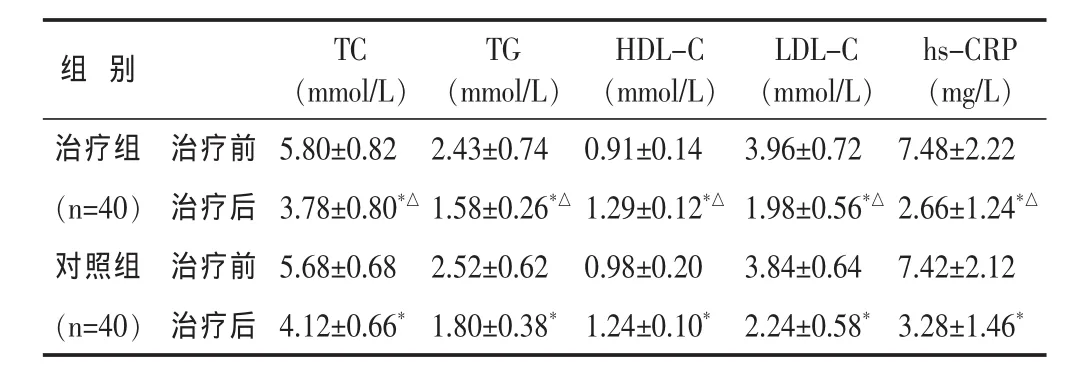

2.4 兩組治療前后血脂及hs-CRP比較 見表4。兩組治療后TC、TG、HDL-C、LDL-C、hs-CRP 均明顯改善(P<0.05),治療組優于對照組(P<0.05)。

表4 兩組治療前后血脂及hs-CRP比較(±s)

表4 兩組治療前后血脂及hs-CRP比較(±s)

組 別TC(mmol/L)TG(mmol/L)HDL-C(mmol/L)LDL-C(mmol/L)hs-CRP(mg/L)治療組 治療前(n=40) 治療后對照組 治療前5.80±0.82 2.43±0.74 0.91±0.14 3.78±0.80*△ 1.58±0.26*△ 1.29±0.12*△5.68±0.68 2.52±0.62 0.98±0.20 3.96±0.72 7.48±2.22 1.98±0.56*△ 2.66±1.24*△3.84±0.64 7.42±2.12(n=40) 治療后4.12±0.66*1.80±0.38*1.24±0.10*2.24±0.58*3.28±1.46*

2.5 不良反應 治療前后兩組患者肝腎功能、電解質及血、尿常規未發現明顯異常。

3 討 論

UA是由于冠脈內不穩定粥樣硬化斑塊繼發破裂、出血等病理改變誘發局部血小板聚集、冠狀動脈痙攣等導致的急性心血管事件,而炎癥反應在斑塊不穩定和破裂發生中具有重大作用,非特異炎癥反應標志物C-反應蛋白特別是hs-CRP水平升高成為UA發生的敏感指標[3-4]。血脂異常是動脈粥樣硬化的主要致因,TC、LDL-C升高是冠心病的獨立危險因素之一[5]。因此TC、LDL-C及hs-CRP水平可反映冠心病的發病危險。通過抗炎降脂穩定動脈硬化斑塊可減少UA的發生。中醫認為UA屬“胸痹”、“真心痛”范疇。主要由于飲食不節,過食肥甘,情志失調,少動等因素致使脾虛失于健運,痰濁內生,阻脈成瘀,痰瘀互結于心脈,蘊久釀毒腐脈等原因使心脈痹阻所致,屬本虛標實之證,以氣虛為本,痰濁、血瘀、蘊毒阻脈為標。早《素問·痹論》就有“心痹者,脈不通”之說;《血證論》有“痰亦可化為瘀”,“血積既久,亦能化為痰水”和“治水即以治血,治血即以治水”之論。國醫大師鄧鐵濤認為冠心病痰阻證與脾關系最密,臨證痰瘀正虛同見,治療通補兩法不可分割[6]。治療宜益氣化痰,理氣逐瘀,解毒通脈。方中黨參、白術、制半夏、茯苓、陳皮健脾益氣固本而化痰,香附、檀香、當歸、丹參理氣活血逐瘀治標而定通、佐以金銀花、玄參涼血而解蘊毒,達到標本兼治,通過觀察在西藥常規治療基礎上,加用本方治療UA不僅顯著提高了療效,而且降低了患者TC、LD-CL及hs-CRP水平,能減少冠心病的發病危險因素,不良反應并未增加,值得深入研究。

[1]中華醫學會心血管病學分,中華心血管病雜志編輯委員會.不穩定性心絞痛診斷和治療建議[J].中華心血管病雜志,2000,28(6):409-412.

[2]中華人民共和國衛生部.中藥新藥臨床研究指導原則[M].北京:中國醫藥科技出版社,2002:68-73.

[3]陸再英,鐘南山.內科學[M].7版.北京:人民衛生出版社,2008:267-284.

[4]吳東海,王國春.臨床風濕病學[M].北京:人民衛生出版社,2008:31.

[5]中國成人血脂異常防治指南制訂聯合委員會.中國成人血脂異常防治指南[S].中華心血管病雜志,2007,35(5):390-419.

[6]鄧鐵濤.鄧鐵濤臨床經驗輯要[M].北京:中國醫藥科技出版社,1998: 10,144.