烏貝散合溫膽湯加減治療消化性潰瘍療效觀察

王文輝

(廣東省東莞市中醫院,廣東 東莞 523005)

消化性潰瘍是內科臨床常見消化系統疾病,其形成原因復雜,發病率高,可引起胃出血、胃穿孔、幽門梗阻等并發癥。劉石堅主任醫師為全國第3批老中醫藥專家學術經驗繼承工作指導教師,廣東省東莞市中醫院消化內科(國家“十一五”脾胃重點專科建設單位)學術帶頭人,對消化性潰瘍治療有著豐富的臨床經驗。筆者在臨床中應用劉師的經驗方加減治療本病,療效滿意。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取本院2009年1月至2011年3月門診和住院患者81例,西醫診斷參照《實用內科學》[1]中相關標準。全部病例經胃鏡檢查確診為消化性潰瘍,同時作了幽門螺桿菌(Hp)檢查C14尿素呼氣試驗陽性。排除有潰瘍嚴重并發癥(出血、穿孔、幽門梗阻、癌變)者;胃、十二指腸手術史者;心腦血管、肝、腎和造血系統等嚴重原發病者。按就診日期分為兩組。治療組49例,男性 30例,女性 19例;年齡 19~66歲,中位年齡 44歲;十二指腸球部潰瘍29例,胃潰瘍15例,復合型潰瘍5例;病程3個月至11年;辨證屬肝胃不和20例,脾胃虛弱12例,脾胃濕熱13例,胃陰不足4例。對照組32例,男性20例,女性12例;年齡21~65歲,中位年齡42歲;十二指腸球部潰瘍21例,胃潰瘍9例,復合型潰瘍2例;病程2個月至12年;肝胃不和13例,脾胃虛弱8例,脾胃濕熱9例,胃陰不足2例。兩組資料差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 治療方法 治療組予烏貝散合溫膽湯加減:烏賊骨25 g,浙貝母 15 g,茯苓 15 g,法半夏 10 g,枳實 10 g,竹茹 15 g,陳皮5 g,甘草 5 g,山藥 20 g,白及 10 g,瓦楞子 25 g,珍珠末 3 g(和服)。胃脘痛甚加郁金、香附;胃脘脹滿加千層紙、川厚樸;偏寒加干姜;偏熱加蒲公英;濕盛加豆卷、石菖蒲;胃陰不足加石斛、麥冬。每日1劑,水煎分2次服。療程4周。對照組予奧美拉唑20 mg口服,每日2次,療程4周;克拉霉素0.5 g口服,每日2次,阿莫西林1.0 g口服,每日2次,療程1周。兩組均囑其忌食生冷、辛辣、酸腐等刺激性食物,忌煙酒,避免勞累及情緒刺激,飲食有節制。

1.3 觀察項目 觀察治療前后主要癥狀上腹脹、胃脘疼痛、噯氣、反酸、疲乏無力的變化,采用等級計分法表述:重度(3分)、中度(2分)、輕度(1分)、無癥狀(0分),將以上各癥狀相加之和作為癥狀積分。治療前1~2周及治療結束4周后進行電子胃鏡檢查和C14尿素呼氣試驗。

1.4 療效標準[2]治愈:潰瘍完全消失,局部輕度充血,無明顯水腫,自覺癥狀全部消失或基本消失。顯效:潰瘍基本消失,仍有明顯炎癥,主要癥狀消失。有效:潰瘍面積縮小50%以上,主要癥狀明顯減輕。無效:潰瘍面積縮小不足50%,自覺癥狀無改善。Hp根除標準:治療結束4周后C14尿素呼氣試驗陰性。

1.5 統計學處理 應用SPSS13.0統計軟件。計數資料比較采用χ2檢驗及秩和檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

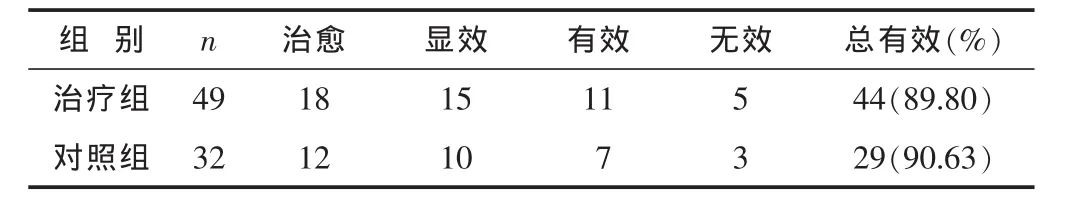

2.1 兩組臨床療效比較 見表1。治療組總有效率與對照組相當(P>0.05)。

表1 兩組臨床療效比較(n)

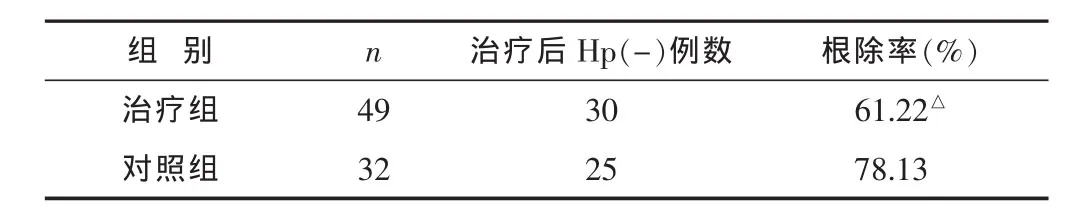

2.2 兩組Hp根除率比較 見表2。治療組HP根除率低于對照組(P<0.05)。

表2 兩組Hp根除率比較(n)

2.3 不良反應 比較治療組在服藥期間及治療結束后均未發現明顯不良反應。對照組用藥后1例出現頭暈,1例出現惡心,未停藥或采取任何處理措施,可自行緩解。

3 討 論

消化性潰瘍包括胃潰瘍和十二指腸潰瘍,緊張、憂慮、疲勞,或受飲食不當、暴飲暴食以及某些藥物的刺激.可導致胃及十二指腸功能失常,胃酸分泌增多,胃蠕動加強。在這些因素的聯合作用下,胃及十二指腸的黏膜產生潰瘍面,因而有疼痛、吐酸等癥狀出現,嚴重的可引起胃出血、胃穿孔、甚至癌變。中醫治療消化性潰瘍,不僅重視局部病變,更重視全身臟腑功能及氣血陰陽的調理,故效果較好[3]。本病屬中醫學“胃脘痛”范疇,本病可發生于任何年齡,但以青壯年為多見,且男性發病率為高。其病因多為飲食不節、寒熱不適、情志失和、脾胃虛弱等所致,病機變化為飲食積滯、損傷脾胃,或寒郁化熱傷胃,或情緒失常,氣郁傷肝、肝郁化火、克脾犯胃,出脾不健運,胃失和降的病理變化。筆者自擬方劑由烏貝散合溫膽湯去生姜大棗加山藥、瓦楞子、珍珠末、白及組成。烏貝散方中之烏賊骨味甘澀咸性微溫,入肝胃經,具有收斂制酸,止痛止血,保護胃腸黏膜,并使早日修復之作用;浙貝母味苦性涼,歸肺胃經,具有清熱散結,軟堅化痰之功效。兩藥合之,能治胃酸過多和胃及十二指腸潰瘍[4]。溫膽湯中橘紅、半夏導痰以之溫膽;枳實破滯;茯苓滲濕;甘草和中;竹茹開胃土之郁,諸藥合用有分消走泄,理氣止痛功能,并可明顯減少胃液量,對游離酸度和總酸度有明顯抑制作用[5]。山藥有脾益氣、和胃化濕的作用,正所謂正氣盛、邪不可干,四季脾旺不受邪,而脾又與胃相表里,為此胃的防御得以提高,佐以瓦楞子、珍珠末、白芨增強制酸和收斂消腫生肌作用,胃脘痛甚加郁金、香附以行氣止痛;胃脘脹滿加千層紙、川樸以降逆行氣;偏寒加干姜以溫中;偏熱加蒲公英以清胃熱;濕盛加豆卷、石菖蒲以化濕。綜觀全方,諸藥合用,共奏理氣止痛、健脾和胃、抑酸、生肌愈瘍之功。單純中藥抗Hp的成功率低,可考慮配合“三聯療法”,提高Hp對抗生素的敏感性,減少耐藥和西藥的不良反應,這需要建立中藥干預“三聯療法”的方案,組織專科協作組進行臨床驗證,尋求中藥的配伍,以更好地發揮中醫藥的作用。

[1]陳灝珠.實用內科學[M].12版.北京:人民衛生出版社,2006:1866-1877.

[2]中華人民共和國衛生部.中藥新藥臨床研究指導原則[M].北京:中國科技出版社,2002:151-155.

[3]繆春潤.消化性潰瘍的中醫藥治療進展[J].云南中醫中藥雜志,2009,30(1):68-69.

[4]王藥雨.烏貝散治療胃及十二指腸潰瘍綜合研究[M].西寧:青海人民出版社,1960:2-5.

[5]萬紅嬌,賀又舜.溫膽湯的現代實驗研究進展[J].江西中醫學院學報,2007,19(6):93-94.