水利水電工程建設環(huán)境影響評價研究

任誠

(湖南恒凱環(huán)保科技投資有限公司,湖南 長沙 410015)

1 引言

“興水利、除水害”歷來是治國安邦的大事,也是造福民眾的基礎性工程。改革開放以來,隨著我國經濟社會的快速發(fā)展,工業(yè)、農業(yè)、水利業(yè)都得到了長足的發(fā)展。根據(jù)國際大壩委員會的大壩標準,全球45000多座大壩中的20000座就在中國,我國也因此成為世界上水壩數(shù)量最多的國家。興修水利在改善人居條件、推動經濟快速發(fā)展的同時也面臨著對生態(tài)環(huán)境的破壞和影響等難題,如庫區(qū)泥沙淤積、河道沖刷以及對大氣、地質、生物物種多樣性的影響,等等。1989年水利部、能源部聯(lián)合發(fā)布了《水利水電工程環(huán)境影響評價規(guī)范(試行)》(SDJ302-88),規(guī)定的出臺和實施在水利水電建設發(fā)展與環(huán)境保護協(xié)調發(fā)展方面起到了巨大作用。

2 水利水電工程對環(huán)境的影響

2.1 積極影響

大力興建水利水電工程可以合理地整合水資源的開發(fā)與利用,能夠有效地調節(jié)水流量,發(fā)揮出控制、減少水災方面的積極功效;此外,水力發(fā)電可以減少以煤等為原料的火力發(fā)電,屬于一種清潔能源,對環(huán)境的保護有著巨大作用;水利水電工程尤其是一些大型、超大型的水利水電工程(如三峽大壩)能夠很好地調節(jié)氣候,影響降水分布,改善庫區(qū)生態(tài)環(huán)境;而庫區(qū)居民則可以通過發(fā)展庫區(qū)養(yǎng)殖、觀光旅游等提高經濟收入。

2.2 消極影響

水力水電工程的興建減少了土地資源和森林資源,對一些風景名勝和文物古跡的破壞是難免的;水庫周邊容易發(fā)生一些地質性災害,易發(fā)多發(fā)滑坡、坍塌,一些超大型水利水電工程還較容易誘發(fā)地震等;庫區(qū)內泥沙容易形成淤積,對水質和航運影響較大;水庫蓄水后由于水位的抬升,導致周邊土地鹽堿化;此外,大量的庫區(qū)移民會使移民原來的生活狀態(tài)被打破,移民生活的不安定容易帶來一些社會問題。

3 環(huán)境影響評價在水利水電工程建設中的作用

環(huán)境評價是對環(huán)境系統(tǒng)狀況的價值評定、判斷和提出對策[1]。水利水電工程的環(huán)境影響評價是對建設項目實施后可能造成的環(huán)境影響進行分析、預測和評估,提出預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策措施,進行跟蹤監(jiān)測的方法與制度[2]。根據(jù)我國的相關法律規(guī)定,環(huán)境影響評價已經成為許多工程建設尤其像水利水電工程這樣影響范圍廣,對當?shù)亟洕鐣酥辽鷳B(tài)環(huán)境都會產生巨大影響的建設項目來說,是其建設程序中不可或缺的重要一環(huán)。通過環(huán)境影響評價可以預先掌握主要污染源及污染物,保證監(jiān)測環(huán)境質量狀況的準確性,為政府相關部門出臺相關舉措、減少工程對環(huán)境的不利影響、促使工程建設與環(huán)境保護能夠協(xié)調發(fā)展提供決策依據(jù)。此外,通過預測水利水電工程建設對自然、社會、生態(tài)環(huán)境的預期影響,可以預先知曉外部環(huán)境對工程的影響,對工程建設的規(guī)范化、科學化提供依據(jù)。

4 水利水電工程環(huán)境評價技術路線

環(huán)境本身就是一個涉及面廣的龐雜系統(tǒng)性工程,要科學準確、全面客觀地做好水利水電工程環(huán)境影響評價工作,必須堅持一套涵蓋評價的對象范圍、參數(shù)內容、修訂相關預防措施等的基本技術路線。

4.1 評價范圍

要對水利水電工程準確地作出環(huán)境影響評價,首先必須掌握該類工程環(huán)境影響評價的范圍,明確工程名稱、地點、性質、規(guī)模等,考慮的范圍不僅僅局限于本工程直接影響的區(qū)域,還要包括一定范圍的鄰近地區(qū),甚至全流域[3]。要重點說明流域概況、流域水資源規(guī)劃及開發(fā)利用概況,并列明工程特性表。

4.2 評價參數(shù)

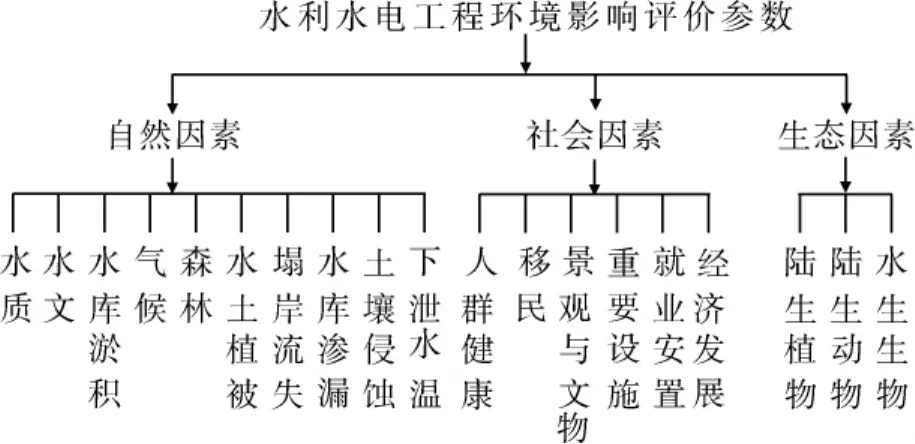

在環(huán)境質量綜合評價中應根據(jù)評價目的選擇最常見、有代表性、常規(guī)監(jiān)測的污染物項目作為評價參數(shù)。既要考慮評價參數(shù)的代表性、全面性,也要兼顧監(jiān)測技術、工作量及費用等,還要考慮評價參數(shù)的可比性。具體到水利水電工程的環(huán)境影響評價參數(shù)可以根據(jù)工程的功能、特性,結合影響地區(qū)環(huán)境的特點,從自然因素、社會因素、生態(tài)因素等方面考慮(圖1)。

圖1 水利水電工程環(huán)境影響評價參數(shù)

4.3 確定參數(shù)影響程度

根據(jù)環(huán)境影響因素的特性,采取定性和定量估算出不同的影響因素對工程的有利和不利方面的影響程度,與無工程時的環(huán)境狀況進行對比,設計出不同選擇方案。

4.4 制定不利影響對策

水利水電工程的環(huán)境影響預測,一般可以在運行后3~5年作為一個水平年,對于該類工程既要分析對環(huán)境的有利影響,還要重點分析不利影響,擬定出與之相應的減免或改善措施,盡量減少因工程建設、運行等不同階段對環(huán)境造成的影響。

5 對策與建議

5.1 完善相應的法律法規(guī)

加快完善制定水利水電工程與環(huán)境方面的法律法規(guī),從法律的高度來約束工程設計和建設單位,真正把生態(tài)建設與環(huán)境保護作為工作的根本點和切入點[4]。對于造成嚴重環(huán)境破壞和生態(tài)影響后果的,以及對國家自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)影響較大的水電項目應該加大處罰力度,必要時進行重新審查和評估。

5.2 重視已建工程的回顧評價

水利水電工程環(huán)境影響評價在我國發(fā)展時間較短,一些方法還要進一步地通過實踐檢驗逐步完善才能達到成熟地步。例如工程建設前后對比分析資料較少,預測評價存在不少難題,但是水利水電工程又有著很多的共性方面。實際水利水電工程有很多共性問題,特別是自然地理條件相近的地區(qū),用類比分析法進行預測評價是比較直觀和有效的方法[5]。因此,通過對已建工程的環(huán)境回顧評價,為類似工程取得可信、科學的環(huán)評結果提供參照。

5.3 加大發(fā)動群眾參與力度

公眾參與是環(huán)境影響評價的重要環(huán)節(jié),它是項目業(yè)主方或環(huán)境影響評價單位同公眾之間的一種雙向交流,其目的是使項目能夠被公眾充分認可并在項目實施過程中不對公眾利益構成危害和威脅,以取得經濟效益、社會效益、環(huán)境效益的協(xié)調統(tǒng)一[6]。由此可見,水利水電工程的環(huán)境影響評價結果的出臺是一項離不開公眾參與的技術性工作。可以采取新聞發(fā)布會、問卷調查、專家咨詢會等形式廣泛開展,參與評價的公眾人數(shù)越多,其有效性越高[7]。

6 結語

隨著全社會對環(huán)境問題越來越關注,將水利水電工程建設與環(huán)境保護結合一起是必然的趨勢和現(xiàn)實要求。因此,當前在興修水利水電工程項目時要統(tǒng)籌做好生態(tài)環(huán)境保護,把環(huán)境影響評價納入到工程建設、運營的全過程,最大限度地發(fā)揮出水利水電建設項目的經濟、社會、環(huán)境效益。

[1]張 從.環(huán)境評價教程[M].北京:中國環(huán)境科學出版社,2002.

[2]國家環(huán)境保護總局.HJ/T2.1-1993環(huán)境影響評價技術導則總綱[S].北京:國家環(huán)境保護總局,1993.

[3]陳運東.對水利水電工程環(huán)境影響評價的思考[J].西部探礦工程,2002(2):128~129.

[4]李飛燕,涂興懷,劉永豪.水利水電工程建設對生態(tài)環(huán)境影響的分析[J].水利電力科技,2009,35(1):11~14.

[5]趙深山.抓住主要問題做好水利水電工程的環(huán)境影響評價工作[J].水力發(fā)電,1992(9):3~11.

[6]朱黨生,周奕梅,鄒家祥.水利水電工程環(huán)境影響評價[M].北京:中國環(huán)境科學出版社,2006.

[7]國家環(huán)境保護總局.HJ/T19-1997環(huán)境影響評價技術導則 非污染生態(tài)影響[S].北京:國家環(huán)保總局,1997.