公園游客中心設計問題探究

王軍軍,黃金玲

(廣州大學 建筑與城市規劃學院,廣東 廣州 510006)

1 引言

公園的游客中心對于規劃設計者和廣大市民而言皆是新興事物,學術界對其研究較少,大多停留在論述方面,而指引游客中心規劃和設計方面的經驗更是不足,雖然國內部分公園存在著能為游客提供信息服務的建筑,但游客中心的發展及設計尚處在初期階段,功能尚不完善,更沒有相應的設計導則或規范,難免會造成公園的類型與游客中心的功能不匹配、選址不合理、規模不適宜、沒有統一的標志和服務標準等問題,游客中心使用效率低,形同虛設的狀況就不可避免。因此理清公園游客中心設計的基本理論,明確各種類型公園與游客中心之間的關系,系統總結出設計游客中心涉及的基本科學問題,對促進游客中心的設計和建設,公園的管理和發展有著至關重要的意義。

2 游客中心的概念和內涵

2.1 游客中心的概念

游客中心(visitor center),又稱“游人中心”、“訪客中心”或“游客接待中心”,就是接待游客的地方,是旅游休閑區對外展示形象的一個重要窗口,大到一個城市,小到一個公園甚至一個景點都應該有自己的游客中心。游客中心的設置起源于美國國家公園,現在被世界上許多國家和地區采用借鑒并不斷發展完善。國家質量技術監督局2003年頒布的旅游區(點)質量等級的劃分與評定標準中對游客中心的定義是:旅游區(點)在區內設立的為游客提供信息、咨詢、游程安排、講解、教育、休息等旅游設施和服務功能的專門場所[1]。

2.2 游客中心的內涵

游客中心的設置起源于美國國家公園,主要功能是向游客提供游覽景區所必須的信息和相關的旅游服務,現在隨著游客中心的不斷發展和功能的不斷完善,其提供的服務種類正在日益增多。現在,國外的風景區大都有自己的游客中心并且功能完善,如美國黃石國家公園、大峽谷國家公園等,國內一些風景旅游區近年來也建設了一批游客中心,并且有一些著名景區已率先建成了與國際水平接軌的現代化游客中心,例如:峨眉山、九寨溝、三峽等[2]。

張詠(2003)以不同形式的敘述對游人中心這一概念作出詮釋,將游人中心的內涵歸納為以下幾點:

游人中心是為游客提供各項旅游接待服務設施的專門場所;游人中心應起到集聚和分流的作用,即擁有便利的交通區位條件;對于一個旅游區而言,游人中心可以有一個,也可以同時有幾個[3]。

張詠對游客中心的內涵歸納為三點,其中包括游客中心的功能性需求原則、選址和空間布局原則,本文的主導思想除上述三點之外還包括游客中心的規模和主題相符合的原則,即不同規模的旅游區應設置不同規模的游客中心與之相配套,游客中心的主題亦是如此。因此筆者將游客中心的內涵增加兩點:游客中心的規模應該和旅游區的規模相配套,以適應不同游客規模的需求;游客中心的主題和風格直接反映了旅游區的形象,所以應與其主題相符合。

3 公園游客中心設計現狀和存在的問題

3.1 游客中心設計現狀

我國公園的游客中心建設起步較晚,隨著旅游業的發展,公園的規劃和設計也在逐漸的完善。于此同時在旅游業發展的過程中也暴露出許多管理、功能設置、規劃設計和旅游區形象等各方面的問題。但游客中心作為公園的門戶形象、旅游接待的主題建筑、服務引導設施成為旅游區(點)必不可少的建筑之一,許多公園針對自己主題、規模以及有利和不利因素建造不同的游客中心。一些旅游區近年來已經建成了一批游客中心,并且有一些著名景區已率先建成了與國際水平接軌的現代化游客中心,例如:華山、峨眉山、九寨溝等。

游客中心的建設和設計尚處在發展的過程中,因此難免存在一些問題,沈花晨(2007)對現階段國內游客中心的研究和設計現狀總結為以下三點:相關建筑法規與規范制訂時間過早,也未及時更新,不能適應現今的市場發展狀況;與經濟學、管理學領域相比,城市規劃、建筑學、景觀學領域的研究相對滯后,缺乏統一的設計依據和評價標準;大部分論著研究的是旅游規劃,對于公園游客中心的研究僅僅局限于規劃層面,沒有對公園游客中心進行針對性研究,在建筑學層面更缺乏進一步的深入探討[4]。

3.2 游客中心存在的問題分析

我國公園游客中心在使用和管理上普遍存在一些問題,筆者通過大量的調研和對比分析總結出以下幾點。

(1)游客中心并不是作為公園的配套服務設施出現在游客的意識中,游客體驗項目的設計也被忽視,所以使用效率低,沒有發揮其服務和接待的功效。

(2)游客中心的數量遠遠不夠,并沒有形成公園的旅游配套設施,不能滿足游客旅游的需要,而導致公園整體上降低了功能。

(3)普遍存在著選址不當、規模不適宜的情況。

(4)宣傳少、沒有統一的標志和服務標準、信息更新不及時等問題,甚至有些游客中心是為贏利而設置的設施,造成了很多城市旅游信息咨詢單位利用率極低,形同虛設的狀況。

(5)功能不完善、形象和公園的類型(主題)不符、和環境的融合顯得參差不齊等,降低游客中心美感的同時也影響游客對整個公園的印象。

目前公園游客中心在規劃和建筑設計理念、功能要求、景觀設計、技術設備和配套設施等各個方面對設計者和管理者都提出了全新的要求,因此,對公園游客中心的相關理論和設計中基本的科學問題進行研究具有現實的迫切性和較高的科研價值,其成果對我國旅游市場合理、健康發展起到積極的促進和引導作用。

4 設計游客中心涉及的基本科學問題

游客中心的設計是一個系統而全面的過程,并且各個基本設計要素之間存在必然的邏輯關系,并且這種邏輯關系是不可逆的。筆者通過大量的調研和相關游客中心的方案設計,系統的總結出設計游客中心涉及的基本科學問題,用于解決設計游客中心理論不完善、設計不規范和使用效率低等問題,涉及到的科學問題有公園的類型、游客中心的規模、空間布局和數量、選址、功能模塊和建筑風格等。

4.1 公園類型

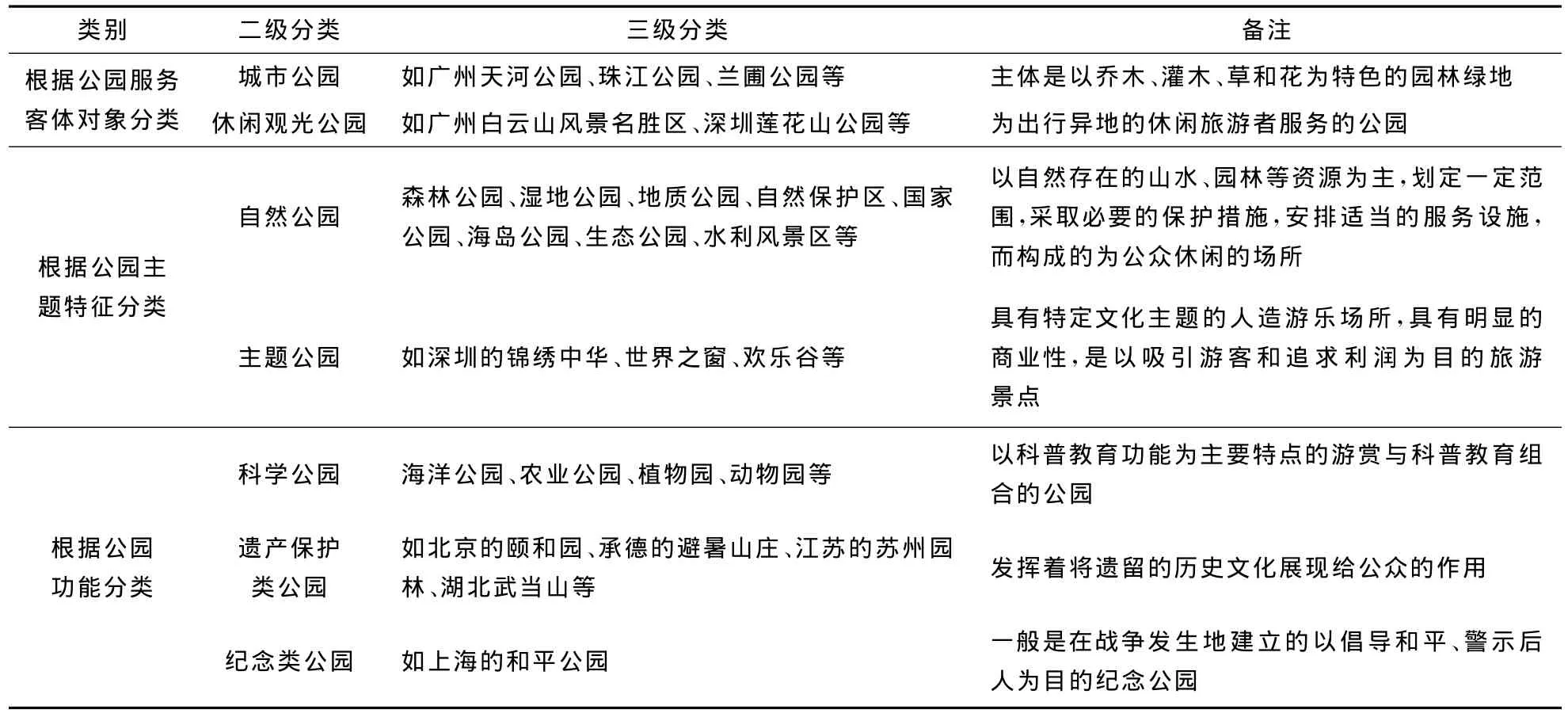

設計任何一種建筑其所在的環境都是首要因素,游客中心也不例外。無論是公園的類型或是規模均是決定游客中心后續設計的必要因素,因此,公園的類型是游客中心設計的首要因素。公園的類型可以分為公園服務客體、公園主體特征和公園功能三種,根據公園服務客體的對象可以分為:城市公園(城市居民公園)和休閑觀光公園;根據公園主題特征可以分為:自然公園和主題公園;根據公園功能可以分為:科學公園、遺產保護類公園(歷史文化遺產保護類公園)和紀念類公園(和平公園)[5],公園類型的分類見表1。

表1 公園類型分類

公園的類型是設計游客中心的首要因素,不同類型的公園其環境和功能以及服務對象都不同,這點可以從表1中找到相應的信息。游客中心是公園的配套服務設施,因此不同類型的公園應配備相應規模、功能和風格的游客中心為游客提供各項服務。

4.2 規模

影響游客中心規模的因素很多,主要包括公園環境容量、公園游客規模,所在區域的經濟情況和社會環境等因素。公園的環境容量直接影響公園的游客規模,而公園游客規模決定了旅游接待建筑的規模和數量。游客中心是公園服務接待設施的重要內容之一,增加旅游接待建筑建設,可以增強風景區的旅游接待能力。游客規模一旦出現接近或大于公園合理環境容量時,就必須及時考慮建設新的景區或景點,同時按照比例有計劃地增建新的旅游服務設施,否則將會影響游客的旅游效果或對公園環境造成不可恢復性破壞等。以上影響游客中心規模的因素中環境容量和游客規模可以得到相對準確的量化分析,但剩余因素由于不同區域、經濟、社會背景等難以量化分析,所以從公園環境容量和游客規模來分析游客中心的規模比較恰當。

約翰·A·維佛卡(2008)認為公園游客中心一個假期或平均高峰季節的周末設計承載量(簡稱DL):

其中,VI為游憩項目/解說項目總到訪人數(估計);VS為高峰季節期間到訪的人數占總到訪人數的百分比;VW為高峰季節周末或節假日到訪的人數占高峰季節總到訪人數的百分比;VA為使用游客中心的游客所占比例;NW為高峰季節的周末或節假日天數。游客中心預期的單次人數:

其中,H為游客中心運營的小時數,TR為游客中心每小時游客周轉率。由游客中心預期單次人數乘以游客感到舒適的最小空間,得出游客中心展覽區域的最小面積[6]。可以統計出在公式中需要的公園游客數量,再經過計算便能得到展覽區域的最小面積,這個面積對游客中心規模的確定具有重要的參考價值。

公園游客容量的量化分析同樣有相應的公式,董成森(2008)在張家界國家森林公園旅游資源空間承載力一文中根據旅游區內景點特征設計出總量模型和流量-流速模型兩種公式計算出張家界森林公園各游覽區資源空間的承載力,并得出結論:張家界國家森林公園的旅游資源空間承載力為244.2萬人/年,在不同的季節,張家界國家森林公園的日空間承載力在其夏半年(旺季)為8200人/d,冬半年日承載力為4800人/d,此數據可作為公園門票銷售和游客管理的依據[7]。其他公園同樣有類似的公式或方法計算出公園的環境容量,游客規模是可以統計和監控的,通過環境容量和公園的游客規模的分析比較,制定適宜的管理機制來確保公園能持續良好的發展下去。

4.3 空間布局和數量

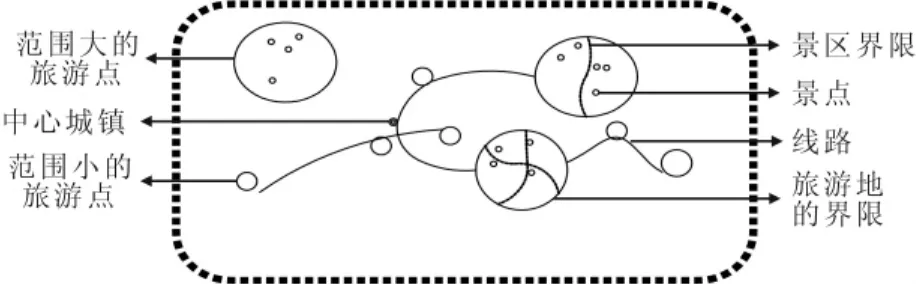

根據不同區域、環境和面積將公園的形態結構分為三種,即點狀結構、線狀結構和面狀結構,但無論是那種情況游客中心所處的空間環境都離不開它所在的大環境(旅游地),而大環境也被更大的空間環境(區域)包括在內。從圖1中可以看到區域、旅游地、景區、景點之間的空間關系,通常游客中心的規模和空間布局是相輔相成的,如果游客中心服務的對象是區域級別的那么他接待游客的規模會相應增加,如果是景區級別的自然就會減少。進一步說對于一個區域級別的公園來說它的游客中心可以有一個,也可以有多個,如湖南張家界武陵源風景名勝區游客中心有3個,分別在張家界國家森林公園門票站、武陵源門票站和黃龍洞門票站。

圖1 區域,旅游地,旅游點,景區,景點之間的空間關系

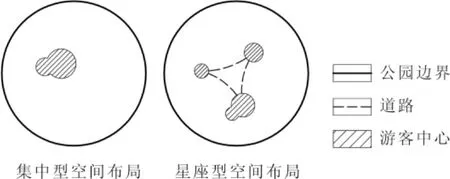

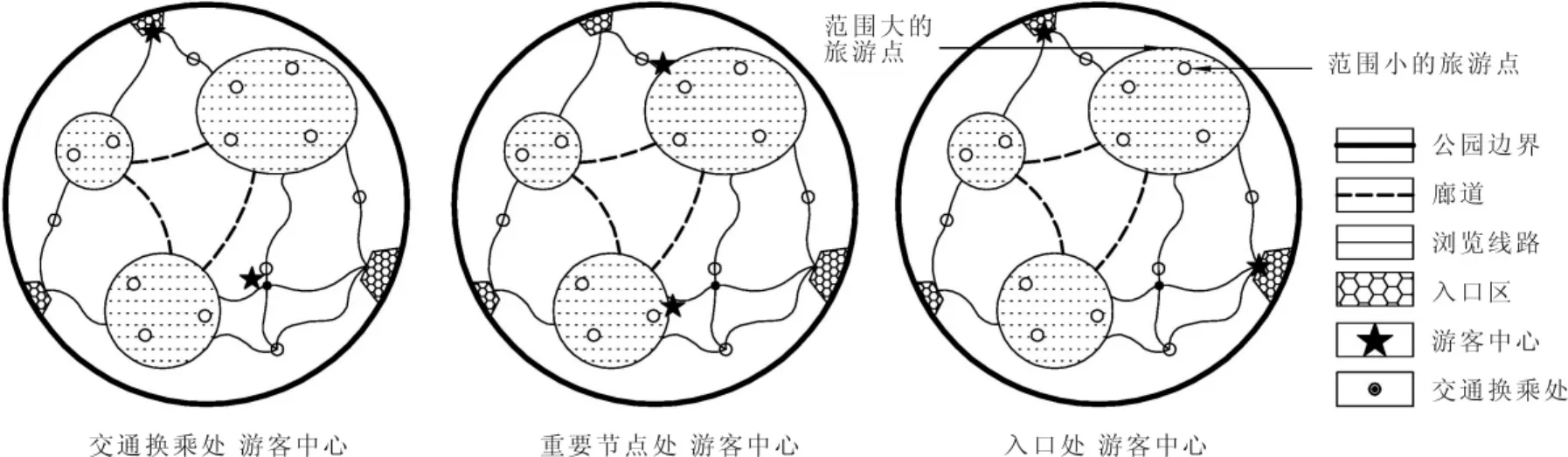

根據區域、旅游地、旅游點、景區、景點之間的空間關系,游客中心的空間布局通常采用“集中型”、“星座型”等形態。集中型空間布局的形式多指將游客中心單獨設置在公園的一處,這樣可以集中對游客服務節約資源,但這種空間布局形式對土地的占用比較大,適用于用地條件寬松,地勢平坦的公園,如香港濕地公園訪客中心、深圳錦繡中華游客中心等,圖2左為游客中心集中型空間布局簡圖;星座型空間布局形式一般根據公園的規劃要求,結合公園有利地勢,將游客中心分級別設置與公園的交通換乘處或重要節點處,這種空間布局形式適用于用地緊張或景觀豐富的公園,如廣州白云山風景區、湖南張家界武陵源風景名勝區等,圖2右為游客中心星座型空間布局簡圖。

圖2 游客中心空間布局與數量簡圖

4.4 選址

游人中心的選址主要考慮兩方面的因素:游人的可達性和解說效果。美國國家公園的主管們(Park superintendents)意見比較一致,認為將游人中心設置在公園入口,或在游覽服務比較集中的區域,或鄰近被解說資源最有效率的地區[8]。游客中心如果過于遠離自然、歷史或人造吸引物,對游人的教育和游憩作用將會受損。基于上述兩點考慮通常將游客中心設置在公園入口處、交通換乘處、重要節點處或其中兩處(三處)結合處這幾個位置,如圖3游客中心選址簡圖,因為這些位置游客相對集中,并且疏散方便,同時在這幾個位置設置游客中心還應滿足以下條件。

(1)在符合公園總體規劃的前提下,游客中心所在的大環境最小應該是景群(旅游村)級別,那么它的服務半徑覆蓋率要足夠滿足整個景群。景點或小型景群級別的旅游區設置服務點(站)就可滿足游客的需求。

(2)應具備游客中心服務游客規模相匹配的環境容量,因為游客中心是公園主要的集散中心,它將服務、解說和游程安排等功能集于一體,勢必會聚集大量的游客逗留、休息等,所以應具備一定面積的空曠的廣場,這不僅便于游客出入和疏散而且利于旅游車輛的停放。

(3)具備相應的水、電、能源、通信、環保、抗災等基礎工程條件,靠近交通便捷的地段,依托現有服務設施及城鎮設施,避開有自然災害和不利建設的地段[9]。

(4)同時還要分析所選位置的生態環境,因地制宜,充分順應和利用原有地形,盡量減少對原有地物與環境的損傷或改造[10]。美國國家公園管理規則(2006)規定:所有公園設施的規劃設計都必須首先要考慮到它對資源保護的影響。為了減少對公園重要景點的視覺干擾,游人中心通常不可布置在這些景點周圍。若設置在公園內對環境影響較大,則應將游人中心布置在公園以外。只有當室內解說媒體最有效率并且需要一個比較集中的公眾聯系點(public contact point)時,游客中心才是必要的[11]。

圖3 游客中心選址簡圖

4.5 功能模塊

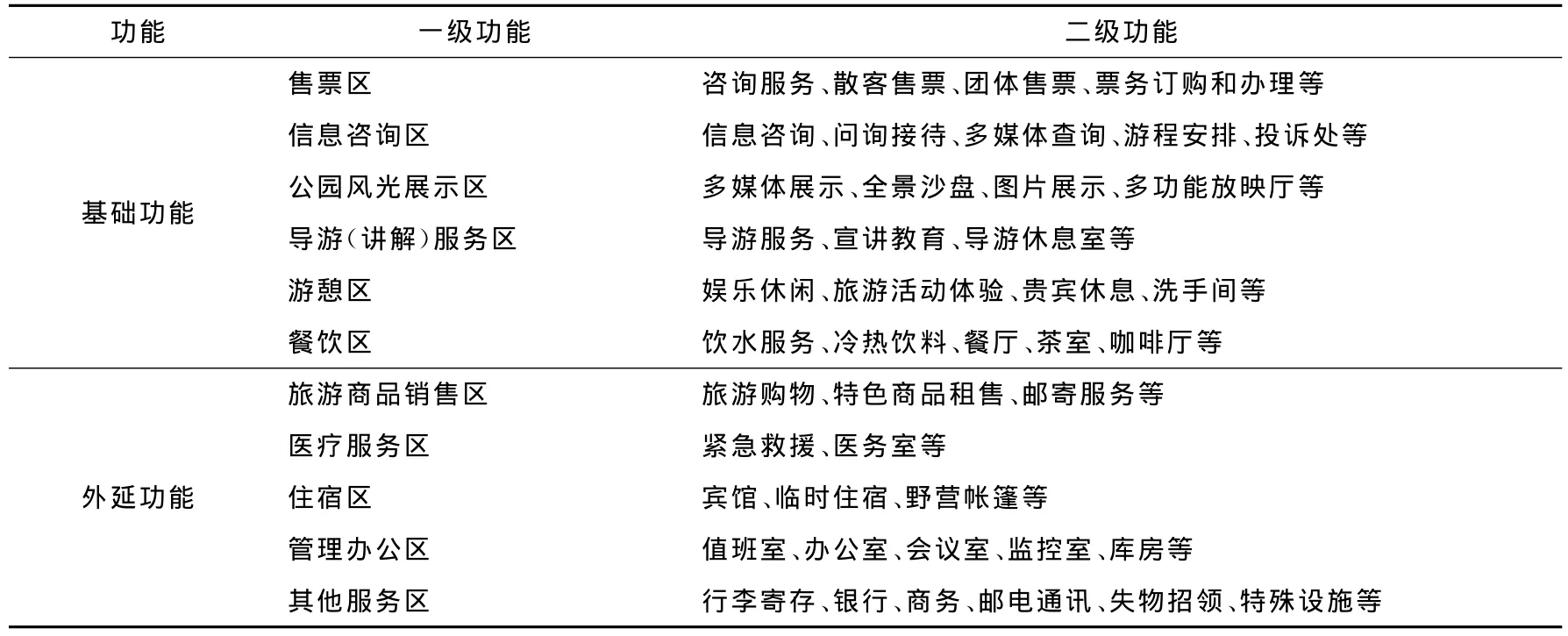

游客中心作為公園旅游服務設施中一種功能性建筑,人們逐漸認識到它的重要性,它已經成為公園的解說中心、服務中心和管理中心,游客中心作為現代旅游業發展的必然產物,正在嘗試著改變游客傳統的旅游方式,引導游客走入以吃、住、行、游、娛、購為特點的全新文化旅游的時代。《GB/T17775-2003旅游區(點)質量等級的劃分與評定》對游客中心的定義指出游客中心應具備信息咨詢、游程安排、講解、教育和休息等這幾方面的功能,筆者通過大量調研得出公園游客中心應該分為基礎功能和外延功能,其中基礎功能是所有的游客中心都應該具備的功能,而外延功能是除基礎功能之外需要額外增加的功能,游客中心應具備的功能見表2。

表2 游客中心功能模塊

4.6 建筑風格

嶺南建筑大師林克明曾說:“建筑風格不是一個時代可以形成的,而要經過很久的時間積累而成。”當代中國建筑風格和流派眾多,并沒有形成中國特有的建筑風格,除了某些地域性比較強的建筑風格如徽派建筑、嶺南建筑等,當然這些建筑通常也是在傳統建筑的基礎上演化過來的,鑒于此筆者并非要總結出現代建筑的風格,而是要論述決定建筑風格的要素,其中包括:地域和文化特征、氣候特點、建筑群體關系、建筑與環境的關系、平面布局、立面構成、空間組織、結構方式、材質、色彩、體量等。

游客中心的建筑風格首先是受到公園類型的制約,如自然公園傾向于體量小、材料色彩與地域環境融合等特點,華山游客中心就體現了宜小不宜大、宜低不宜高、宜藏不宜露的特點,但主題公園更多的是突出其主題,并帶有強烈的景觀標志性和對游客的吸引性,深圳錦繡中華游客中心便是采用非常傳統的設計風格,體現的就是突出其主題的特點;第二個決定因素就是規模,規模反映的是建筑的體量和空間的組合方式等方面的內容,規模大則游客接待量也相應增加,自然游客中心的體量和空間就會增大;第三個是空間布局和數量,集中型的布局方式空間和體量相對大,香港濕地公園游客中心是集中型布局,接待游客規模也比較大,功能非常完善所以它的體量較大,建筑面積約1萬m2。而星座型的布局方式體量通常會比較小,因為功能和規模分散在各個單體游客中心中,相應就變小了,廣州白云山風景區游客中心采用星座型布局方式,體量小的多且每個游客中心建筑面積都不超過1000m2;第四個是選址,游客中心所處的小環境,涉及的因素有建筑與環境的關系和建筑群體關系等,而在建筑和環境融合的因素中也包括建筑的材質、色彩、立面構成和結構方式等,游客中心所處的大環境涉及的因素有地域和文化特征和氣候特點等,敦煌莫高窟游客中心和白沙灣海水浴場旅客服務中心均是結合地形和環境設計的非常成功的案例;最后一個就是功能,功能反映的是建筑的使用情況和平面布局以及部分空間組織和結構方式方面的內容,浙江省江山市廿八都鎮旅游接待中心便是以傳統和地域精神為基調設計出的平面布局方案。綜上所述,各個設計要素對游客中心建筑風格的確定都有影響,并且都要求將游客中心的價值發揮到最大化,給游客帶來親切和舒適的游憩體驗。

5 結語

隨著中國旅游業的發展游客接待量也在與日俱增,公園游客中心的作用顯得越來越重要,但學術界對其研究相對較少,大多是關于游客中心的規模、選址、布局或者建筑風格方面的論述,各部分之間也沒有相關的邏輯關系,相關理論也多偏向于定性的分析,更缺乏指引游客中心規劃和設計方面的經驗。國內大部分公園都存在著為游客提供信息咨詢、旅游接待、風景展覽等功能的服務性建筑,其規劃、設計和管理尚處在初期階段,沒有相應的設計導則、規程或規范,所以公園游客中心的設計合理與否通常取決于規劃設計者對游客中心的理解深度。本文系統的總結出設計公園游客中心涉及的基本科學問題,在實踐意義方面能指導公園游客中心的設計和建設;在理論方面能深化公園規劃和游客中心的設計理論,規范公園規劃和游客中心的設計及建設。

[1]中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局.GB/T17775-2003旅游區(點)質量等級的劃分與評定標準[S].北京:中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局,2003.

[2]張 靜,劉 婭.淺談游客中心的構建[J].農業與技術,2007,27(4):32~35.

[3]張 詠.游人中心的規劃研究[D].長沙:中南林學院,2003.

[4]沈花晨.風景區游客中心的設計研究[D].南京:東南大學,2007.

[5]李同德.地質公園規劃概論[M].北京:中國建筑工業出版社,2007.

[6]約翰·A·維佛卡.旅游解說總體規劃[M].北京:中國旅游出版社,2008.

[7]董成森.張家界國家森林公園旅游資源空間承載力[J].系統工程,2008,10(26):90~94.

[8]Roy E.Appleman.A History of the National Park Service Mission66Program [EB/OL].[1998-07-03].http://www.cr.NPS.gov.

[9]李 宏.旅游景區游客中心規劃設計評述[J].首都師范大學學報,2010,31(6):57~63.

[10]王超群.園林建筑在園林建設中的重要作用探討[J].綠色科技,2012(4):37~38.

[11]National Park Service.Management Policies 2006 [EB/OL].[2006-04-17].http://www.NPS.gov.