媒介儀式與個體生活聯系之路徑——從傳播作為一種心理過程的角度出發

文丨張冬冬 張 華

1 從傳播的“儀式觀”到“傳播儀式”

儀式在人類生活中具有重要的意義,它既被人類學所最早關注,也是傳播學研究的重點。“在文化人類學的研究視野中,儀式通常被界定為象征性的、表演性的、由文化傳統所規定的一整套行為方式,往往作為一個社會或社會成員生存狀態和生存邏輯的凝聚點存在,它可以是神圣的也可以是凡俗的活動。”

20世紀70年代,美國傳播學者詹姆斯·凱瑞在《傳播研究的文化取向》一文中提出了“傳播的傳遞觀”和“傳播的儀式觀”。按照凱瑞之敘述,“傳播的儀式觀并非直指信息在空中的擴散,而是在時間上對一個社會的維系;不是指分享信息的行為,而是共享信仰的表征。”

戴揚和卡茨在凱瑞的研究基礎上,將研究重點放在媒介事件這一傳播現象上,分析其社會效果。他們指出,媒介事件是對電視的節日性收看,即“關于那些令國人乃至世人屏息駐足的電視直播的歷史事件——主要是國家級的事件……包括劃時代的政治和體育競賽;表現超凡魅力的政治使命;以及大人物們所經歷的過渡儀式——我們分別稱之為‘競賽’、‘征服’和‘加冕’”。

英國學者尼克·寇德瑞2003年第一個提出“媒介儀式”的概念。他將媒介儀式表述為“圍繞與媒介相關的核心類屬和界線展開的一種形式化的活動,這種活動的進行直接或間接表明了它和那些與媒介有關的寬泛價值之間的聯系”。寇德瑞認為現代社會是被擁有特殊權力和影響力的媒介系統所“媒介化”的社會,而社會存在某種中心,媒介就位于這個中心,正是借助形式化的活動——媒介儀式,媒介將自身權利和中心地位自然化和合法化。寇德瑞將媒介儀式概括為三種主要的類型:媒介所報道的儀式性內容,媒介報道該內容時的儀式化方式,以及媒介本身成為了一種儀式或集體慶典。

按照孫信茹和朱凌飛為“媒介儀式”所下之定義,媒介儀式可以表述為:廣大受眾通過大眾傳播媒介參與某個共同性的活動或者某一事項,最終形成一種象征性活動或者象征性符號的過程。

關于媒介事件的儀式化傳播中“盛大性、慶典性、神圣性和融合性”的研究比較多,此處不做贅述。而媒介事件則通過儀式化的傳播由獨立的事件轉變為一個飽含意義的政治和社會共性。

2 媒介儀式與個體生活相聯系的可能性論述

傳播的“儀式觀”抑或“媒介儀式”得以成立需要兩個前提:一是儀式的存在的可能:“儀式觀”為人類參與社會活動的一種現象,其合理的存在是以人類可以共同分享信仰、價值觀和倫理道德的評判為前提。毫無疑問,作為社會性動物的人類群體,是有著積累和分享共識的可能和需要的。其次便是傳播在物理上得以實現之可能:在討論傳播行為在物理上的實現,從某種角度上說是一種思想、行為或者是某一個具體的事件的特定傳播過程的完成。

“在大眾歷史的層面上發揮作用的一切因素,在個人歷史的層面上同樣發揮作用”。此說法盡管在一定程度上稍顯絕對,但在另外一個方面也為我們考察傳播儀式與個體生活經驗的關系提供了某種思考,亦即個體可能在很大程度上會受到媒介儀式的影響。簡言之,之所以作為社會性的人,個體與社會密不可分。

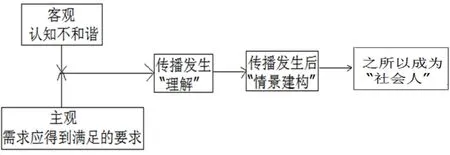

我們在把傳播作為一種個體的心理過程進行考察的時候,大致可以遵循這樣一個路徑:格式塔心理學到勒溫的“場論”和“認知不和諧理論”應當看作是人需要傳播的動因。從弗洛伊德的快樂和現實原則,到“使用與滿足”研究,再到卡茨對于媒介接觸的分析,應當看作傳播發生的主觀原因。主客觀兩方面的原因,導致了傳播行為或者傳播活動的發生,使得“傳播”這樣一個過程成為可能。再次是理解,從帕洛阿爾托小組的“精神生態學”注重組織傳播,重視“理解”作為處理個人和他人關系的一種手段看出,傳播中理解階段的存在形式。

傳播的過程實際上是一個意義傳遞的過程,也是一個對外界環境進行理解,然后進行情景建構的過程,在此吸收引用了李普曼在其著作《輿論學》提出的“擬態環境”的概念,用以說明傳播之于意義建構的過程。最后是傳播作用于個體,促使傳播的信息外化,表現為人的社會化的過程。從媒介接觸的動機,到傳播的信息作用于個體,實現傳播效果的外化,是一個完整的心理過程。從傳播之所以發生的客觀上的認知不和諧和主觀上的需求需要得到滿足的要求,促使傳播行為的發生,再到傳播發生中理解發揮其影響,然后到達傳播在個體心中的情景建構,促成人的社會化,達到傳播之于個體的外化。

這樣看來,既然媒介儀式在一定程度上可能對個體之日常生活產生影響,而傳播又可以作為一個心理過程來作為考察,那么媒介儀式對于個體(涵蓋意識和行為兩個方面)的影響,也就可以成立了。

3 媒介儀式與個體生活相聯系的路徑

媒介儀式毫無疑問為社會個體之間提供了談資和某種情感體驗。無論是從新聞起源的本能論、群居說還是好奇說,我們都可以觀察到作為儀式進行的傳播活動在實際上是可以為個體觀閱者所用的。首先它可以為參與者或者觀閱者提供一定的信息、資訊,為個體決策提供參考;其次是參與者有參與社會活動的需要,而媒介儀式的出現為其提供了一條路徑;同時媒介儀式的傳播活動本身來說對于觀閱人來講是新鮮的,在一定程度上可以滿足觀閱者個體的獵奇需要。

在《馬克思為什么是對的》一書中,伊格爾頓曾表述說:“制度可以塑造我們的心理體驗”。飽含“歷史性、民族性和國家性文化符號”的媒介儀式可以視為一種富含意識形態糾葛的社會性傳播活動,在某種意義上可以被視為意識形態的具體實現或者表現形式,也可以視之為上層建筑為改善或履行其職能所進行的活動。在一定的意識形態苑囿中,這種獨特的心理體驗為社會個體融入這種特定的社會意識形態因應下的社會組織提供了可能。反過來說,這種獨特的心理體驗也為社會主導意識形態所需要;以上所述是一種對于媒介儀式的強化既有傾向的可能,此處不否認媒介儀式也有弱化既有價值傾向的可能。

由于“盛大性、慶典性、神圣性和融合性”的特點,媒介儀式也為觀閱者(參與者)提供了一個觀察自己所處之周圍環境和了解社會的角度和方法。盡管出于儀式化傳播的需要,此類活動多注重形式和表象,但參與其中者依舊可以藉此契機而獲得獨特的視角和體驗,從而對周圍環境有一個更為全面的了解。觀察環境并對之做出判斷是人類本能,而媒介儀式在這個方面的影響就顯得更為明顯了。

具體到媒介儀式對于觀閱者的媒介接觸的影響則更為明顯。由于各媒介在物理形式的差異,具體的媒介儀式呈現上會各有不同。這在一定程度上可以滿足各種媒介使用偏好的觀閱者的需要。同時,如何通過不同的媒介來獲得媒介儀式所轉播的事件更為全面或使觀閱者自身感覺更為舒適的信息,也成為觀閱者要加以關注的地方,因此媒介儀式在某種意義上為觀閱者提供了在一定程度上改變自身既有的媒介接觸習慣的可能。出于大眾傳播游戲化的趨勢的考慮,同上文所述對于價值傾向的影響一樣,媒介儀式的傳播也有可能對于受眾產生負面的影響,我們也不否認受眾對媒介儀式的傳播出現心理抵抗并對媒介產生不良印象的可能。

4 小 結

從上文所述可知,盡管富含意識形態糾葛,并在很多時候被視為“象征、表演和重復性”的傳播活動,媒介儀式依然受到權力主體、傳播媒介以及普通觀閱者的重視,并通過各種方式與之產生聯系。由于傳播活動實現的可能,以及人類認知的共性,媒介事件成為一種可以在實踐上可以推進的社會性活動。無論是對既有生活經驗、價值傾向和觀閱習慣的強化或弱化,其影響都不容忽視。

對于受眾而言,如何更好的參與媒介儀式的傳播過程,并從中獲取自己所需信息;對自身所處環境做出正確的觀察和認知,并更好的處理個體與社會的關系;從怎樣的媒介接觸動機出發對儀式的傳播活動進行觀閱參與,以獲得愉悅的觀閱感受;如何更好的進行媒介的消費以滿足自己的傳播需要,都是需要作為社會個體的媒介觀閱者更為關注的地方。

[1]Couldry. Media Rituals:A Critical Approach. Routledge,2003.

[2]丹尼爾·戴揚,伊萊休·卡茨著,麻爭旗譯. 歷史的現場直播——媒介事件.北京廣播學院出版社,2000.

[3](愛爾蘭)理查德·卡尼,王廣州譯. 故事距離真實有多遠. 廣西師范大學出版社,2007.

[4]李朝霞. 媒介儀式對媒介形象的建構研究,遼寧大學碩士學位論文,2011.

[5]申天紅. 現代社會中的電視媒介儀式. 鄭州大學碩士學位論文,2008.

[6]孫信茹,朱凌飛. 都市中的“媒介儀式”——文化人類學視野中的媒介傳播研究. 全球信息化時代的華人傳播研究:力量匯聚與學術創新——2003中國傳播學論壇暨CAC/CCA中華傳播學術研討會論文集(上冊),2004.

[7](英)特里·伊格爾頓,李楊、任文科等譯. 馬克思為什么是對的. 新星出版社,2011.

[8]詹姆斯·凱瑞著,丁未譯. 作為文化的傳播——“媒介與社會”論文集.華夏出版社,2005.