梵·迪克新聞話語分析理論視角創(chuàng)新性和適用性

文丨李彩玉

人類各個領(lǐng)域的活動中都能覓見話語的蹤影,所以話語分析作為一個新的研究視角已應(yīng)用于各領(lǐng)域的研究,而話語作為傳播的主要媒介這一點更是引起話語分析的學(xué)者們對新聞話語的青睞,其中主要代表有梵·迪克、福勒、詹姆斯·鮑爾·吉、費爾克拉夫等人[1]。近年來國內(nèi)一些學(xué)者也開始關(guān)注話語分析在新聞傳播研究中的應(yīng)用,特別是對梵·迪克在著作《作為話語的新聞》中所提出新聞話語分析理論相繼作了評述,大都肯定了其在新聞學(xué)研究方面獨到的新視角。本文除了概要地介紹梵·迪克所提出新聞話語分析理論的構(gòu)建指導(dǎo)思想、主要內(nèi)容和實踐研究的指導(dǎo)意義之外,初步討論了此理論的創(chuàng)新性和局限性,并分析其在國內(nèi)的研究和應(yīng)用現(xiàn)狀。

1 梵·迪克話語分析理論在新聞研究中的視角創(chuàng)新性

首先,在《作為話語的新聞》一書中所構(gòu)建的新聞話語分析理論主張以跨學(xué)科維度來研究新聞,即對新聞的話語和新聞的制作、理解過程從語言學(xué)、話語分析、心理學(xué)和社會學(xué)等多學(xué)科角度進(jìn)行分析。書中提及多種學(xué)科:語言學(xué)、符號學(xué)、宏觀社會學(xué)、微觀社會學(xué)、心理學(xué)、新聞傳播學(xué)等。

其次,新聞話語分析理論將新聞當(dāng)作一種公共話語來研究分析,為新聞傳播學(xué)研究提供了一個新的研究視角。在少數(shù)學(xué)者開始對從語言學(xué)、符號學(xué)角度分析新聞萌發(fā)興趣時,作者便開始著手構(gòu)建系統(tǒng)的新聞話語結(jié)構(gòu)理論。此舉不同于美國的學(xué)者所做的社會學(xué)(宏觀和微觀)分析,也不同于歐洲學(xué)者的政治社會學(xué)(意識形態(tài))分析。這些歐美學(xué)者大都建立在新聞內(nèi)容分析(content analysis)的基礎(chǔ)之上,采取直觀、經(jīng)驗主義、量化的研究方式,但很少對新聞文本的話語結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行定性的深究,以發(fā)現(xiàn)新聞話語所顯出的類似于其他文本的普遍性特征以及不同于非新聞文本的特有的結(jié)構(gòu)。因此,新聞話語分析可以填補這一研究空缺,為新聞學(xué)研究提供了新視角,這無疑是體現(xiàn)跨學(xué)科研究的魅力的一個實例。

另外,除了對新聞話語本身的分析外,作者還運用心理學(xué)深入探討了被早期新聞研究學(xué)者們長期忽視的話題,即新聞制作和新聞理解中的新聞結(jié)構(gòu)與認(rèn)知過程。

2 梵·迪克話語分析理論的主要內(nèi)容

話語分析主要是對話語這一語言實際運用層面進(jìn)行系統(tǒng)的分析,主要從文本和語境這兩個視角切入。文本視角是對各個層次上的話語結(jié)構(gòu)進(jìn)行描述,梵·迪克將前期《話語語法要略》和《話語與語境》兩本著作中所提到的話語語法理論應(yīng)用到新聞話語結(jié)構(gòu)分析上,分析新聞話語的超結(jié)構(gòu)、宏觀結(jié)構(gòu)和微觀結(jié)構(gòu)。首先,梵·迪克分析新聞話語的宏觀結(jié)構(gòu),即分析文本中各句、各段落、各部分之間的關(guān)系。主題,即話語的主旨和要點,對于新聞話語尤為關(guān)鍵,所以梵·迪克就從新聞話語的宏觀結(jié)構(gòu)來研究其主題的實現(xiàn)方式,即利用基于宏觀語義學(xué)的宏觀結(jié)構(gòu)(semantic macrostructure)來分析新聞文本的主題結(jié)構(gòu)。梵·迪克構(gòu)建出一個樹形圖來表明命題群是如何組成文本的語義宏觀結(jié)構(gòu)的,整個宏觀結(jié)構(gòu)組織有等級性,每一同等級的宏觀命題群都可以從屬于更高一層次的宏觀命題。而這些等級關(guān)系是由宏觀規(guī)則(macrorules),即刪略(deletion)、概括(generalization)和組構(gòu)(construction),來進(jìn)行規(guī)范界定。梵·迪克利用以上的語義宏觀結(jié)構(gòu)來研究報紙新聞話語的主題或話題得出了以下結(jié)論:新聞話語的主題通常以標(biāo)題的形式表現(xiàn)出來。不同于其他類型的話語,新聞話語中主題實現(xiàn)的最顯著特征是其組裝性,即所包含的每一個主題只在局部出現(xiàn),而不貫穿于整個文本。并且新聞話語中實現(xiàn)主題的結(jié)構(gòu)組織形式基本有三種:(一)、自頂而下或倒金字塔式(top-down processing),即高層次、抽象的信息先表達(dá)出來,更低一層次的細(xì)節(jié)信息隨后;(二)、相關(guān)性控制式(relevance controlled),即信息相關(guān)性大的先出現(xiàn),次要的細(xì)節(jié)隨后給出;(三)、循環(huán)組裝式(cyclical in installments),即信息詳述在每一抽象信息后出現(xiàn)以幫助讀者理解,這一詳述規(guī)則(specification rules)在整個文本中循環(huán)、重復(fù)得以運用。基于以上的新聞宏觀結(jié)構(gòu)特點,新聞話語的主題可以通過刪略(deletion)不影響對其余新聞文本理解的細(xì)節(jié)信息來得到,宏觀命題的等級性關(guān)系可以基于我們對相關(guān)事件常識性知識來確定歸屬關(guān)系,即利用組構(gòu)(construction)規(guī)則來推導(dǎo)其關(guān)系。總之,推導(dǎo)新聞文本的主題時,語義規(guī)則和大量的認(rèn)知再現(xiàn)(即對新聞事件和行動結(jié)構(gòu)的常識性知識和具體新聞實際事態(tài)的理解)共同在起作用。

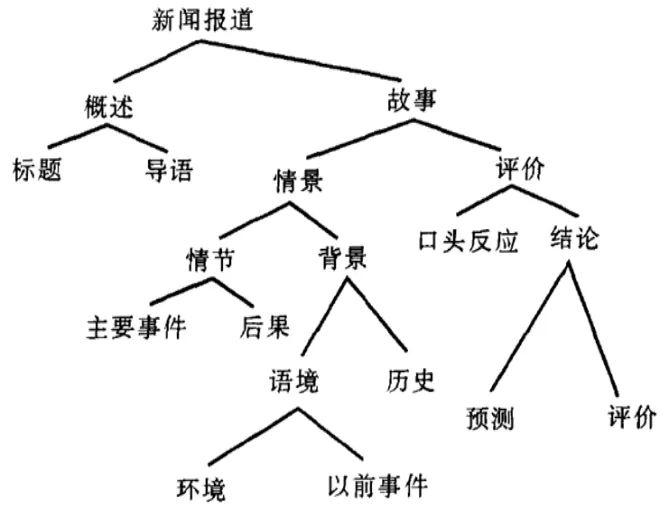

接著,梵·迪克研究新聞話語的總體形式特征,即新聞文本的超結(jié)構(gòu)(supersturcture)。他提出了新聞圖式結(jié)構(gòu)假設(shè),試圖確定新聞是否具有其約定俗成的圖式(shemata),研究并通過分析一些新聞實例論證這一圖式結(jié)構(gòu)的普適性。

2.5 假設(shè)性新聞圖式結(jié)構(gòu)

對此,梵·迪克構(gòu)建以上圖式結(jié)構(gòu)概括了新聞報道中提供信息的不同功能的常見范疇[2]。新聞話語采用這些范疇來傳遞信息(從左至右地敘述每一范疇的高層次信息,自上而下地表述各范疇更低層次的信息)。新聞通常不按照時間順序敘述事件發(fā)生的先后過程,而是以倒金字塔、以圖式為動力、依靠相關(guān)性的方式提供信息[2]。

最后,梵·迪克對新聞文本進(jìn)行局部、微觀結(jié)構(gòu)的分析。第一,新聞的宏觀結(jié)構(gòu)與其他話語的不同決定了新聞話語的局部語義一致性和一般敘事話語有所不同。新聞話語的主題可以不連貫地表現(xiàn)出來,這意味著前后命題不總是存在著直接的條件或功能一致性,新聞話語的局部語義一致性體現(xiàn)在前后命題之間的局部細(xì)節(jié)詳述的內(nèi)容關(guān)聯(lián)中(content relations)。第二,新聞的隱含意義往往可以反映出新聞報道的角度和立場,讀者可以通過語義上的隱含、預(yù)設(shè)、暗示和聯(lián)想等加以理解,但這樣的分析理解往往需要了解大量的社會和政治知識。一般可以從詞匯、語法層面對新聞文本中帶有隱含意義進(jìn)行研究。除了語義一致性和隱含意義外,作者還對影響新聞話語風(fēng)格的因素和新聞話語修辭手法做了研究和總結(jié)。

話語分析不僅包括文本分析,還包括文本和語境之間的互動過程的分析,因此梵·迪克繼而從話語的語境視角來分析新聞話語的制作過程。對于新聞的制作過程,大眾傳播學(xué)領(lǐng)域的學(xué)者們已經(jīng)從社會學(xué)角度對新聞常規(guī)程序、制度控制、群體特征、普遍的新聞價值觀、意識形態(tài)等方面進(jìn)行不同層面的研究和探討,但很少有學(xué)者研究新聞文本本身的制作過程,鑒于前人研究視角的空缺,梵·迪克仍是從文本分析切入,從微觀角度、認(rèn)知社會學(xué)角度,即結(jié)合語言學(xué)和心理學(xué)對新聞的制作過程進(jìn)行研究。對于新聞的文本制作研究可以從兩方面入手,一方面,比較源文本和新聞文本,并且了解源文本收集的場所(訪談、新聞發(fā)布會等)的特征;另一方面,運用認(rèn)知理論來解讀源文本向新聞文本轉(zhuǎn)換的過程。從以上兩方面出發(fā),梵·迪克運用心理學(xué)和人工智能等領(lǐng)域?qū)τ谖谋拘畔⒓庸み^程的認(rèn)知研究成果,并結(jié)合語言學(xué)的文本結(jié)構(gòu)分析,微觀地再現(xiàn)了新聞制作過程中對大量相關(guān)文本和談話進(jìn)行選擇、加工和再現(xiàn)的過程。在記者對源文本進(jìn)行選擇、復(fù)制、概述、改寫、風(fēng)格和修辭再表述等操作時,會受到五個認(rèn)知因素的影響:個人對事件理解認(rèn)知模式、對源文本的可信度及權(quán)威性的認(rèn)知模式、包括圖式和宏觀結(jié)構(gòu)等新聞文本特征影響下的文本制作、讀者的認(rèn)知模式、包括新聞制作日常規(guī)范和交稿日期等的制作語境的認(rèn)知模式。最后,梵·迪克對傳播效果這一新聞學(xué)者經(jīng)常研究的話題也提出了新的研究視角,即從記憶的角度分析新聞話語結(jié)構(gòu)對受眾理解和記憶等認(rèn)知過程的影響。

3 就梵·迪克新聞話語分析理論在新聞研究中的適用性與趙為學(xué)先生商榷

從2004年陳力丹教授提出“預(yù)感他的研究方法對我們的傳統(tǒng)研究將是一種沖擊”[3]到現(xiàn)在,國內(nèi)大都學(xué)者都積極肯定了梵·迪克話語分析理論為新聞學(xué)帶來的寶貴的研究視角,但目前國內(nèi)的學(xué)者大都停留在介紹這一理論上,不太有人討論其在新聞研究中的局限性和有待發(fā)展的方面,只有趙為學(xué)曾撰文論到話語分析在新聞分析上的局限性。趙為學(xué)認(rèn)為話語分析理論在新聞學(xué)研究方面的應(yīng)用有其局限性。他提出“新聞傳播學(xué)的實踐性品格及其內(nèi)含的科學(xué)性和獨立性,決定了不能滿足于對新聞傳播話語境下一般的話語分析”,但在文章后面他又說“引入話語分析這一可能的前景,具體體現(xiàn)在能夠幫助我們時間新聞傳播學(xué)最重要的三大品格——實踐性以及內(nèi)含于其中的科學(xué)性和獨立性”[1]。看似矛盾的說法經(jīng)仔細(xì)揣摩便發(fā)現(xiàn)其實并不矛盾。趙先生想要表達(dá)的是,要利用話語分析理論來分析新聞傳播,前提是需要將其進(jìn)行“新聞傳播學(xué)學(xué)科化轉(zhuǎn)型”,以“增強其實踐中的動態(tài)適應(yīng)性”。但這里我想說的是,其實話語分析并不是他在文章中所說的靜態(tài)的分析。這一點從《新聞作為話語》一書中并可看出,在研究新聞制作和理解方面時,梵·迪克很清醒地意識到不能只是停留在靜態(tài)的文本分析中,一定要深入新聞從業(yè)人員的新聞實踐活動中去,其中一個例子就是他曾在1984年春在阿姆斯特丹大學(xué)進(jìn)行了一次新聞實地調(diào)查[2],跟蹤記者的新聞實踐活動來對新聞文本的動態(tài)形成過程進(jìn)行記錄和研究。趙為學(xué)認(rèn)為受福柯深刻影響的話語分析只是靜態(tài)分析,其實這種擔(dān)心是多余的,現(xiàn)在的話語分析理論在很多學(xué)者傾力學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)下已經(jīng)有多方面的進(jìn)展,比如費爾克拉夫(Norman Fairclough)所提到的多維度、多功能、歷史、批判的分析方法[4],就可以打消此種擔(dān)憂。但在文章最后,趙為學(xué)還是充分肯定了話語分析理論的包容性能在新聞學(xué)研究中找到一席之地,并且?guī)椭侣剬W(xué)實現(xiàn)科學(xué)性品格。

針對趙為學(xué)對話語分析理論在新聞學(xué)研究中所能扮演角色的討論,我的觀點是,正如話語分析的確像梵·迪克所說的,“話語分析是一門從語言學(xué)、文學(xué)理論、人類學(xué)、符號學(xué)、社會學(xué)、心理學(xué)及言語傳播等人文科學(xué)和社會科學(xué)中發(fā)展起來的新的交叉學(xué)科。”[2]但話語分析并沒有意要替代一些學(xué)科傳統(tǒng)的研究方法,它只是如費爾克拉夫所說的“本書的目的之一是說服讀者相信這樣的觀點,話語分析是一種值得進(jìn)行的有趣分析”[2],話語分析只是提供了一種新的研究方法和視角,而且這種方法因著話語在人類活動領(lǐng)域的普遍存在性而顯得特別有包容性和普適性。而至于如何更好地將話語分析應(yīng)用到各領(lǐng)域的研究,就是一個跨學(xué)科研究的問題了。我認(rèn)為跨學(xué)科研究應(yīng)該是術(shù)業(yè)有專攻的各學(xué)科學(xué)者通力合作,利用各學(xué)科自身獨有的研究方法和視角對某一事物深入探討,提出各自獨到的見解,然后再聚首共享研究成果,以期達(dá)到對事物更立體、更全面、更本質(zhì)的理解;而不是重心放在建立一個容納盡可能多的學(xué)科的所謂的新學(xué)科,而忘了自身學(xué)科的安身立命之本。所以,在發(fā)展學(xué)科時,更多的還是要從學(xué)科的安身立命之本挖下去,但在研究某一具體議題時,可以采取跨學(xué)科、多學(xué)者合作的方式,或者學(xué)者涉足多種學(xué)科,在多學(xué)科的背景下,來得出盡可能全面深入的成果。綜上所述,話語分析要獨立成為一個學(xué)科,而這個學(xué)科又是融合多種學(xué)科的新興學(xué)科,這樣的邏輯本身就是雜亂的。從而,說是新聞話語分析理論不如說是新聞研究的話語取向,在這一點上我和趙為學(xué)先生有著相同的看法。

4 新聞話語分析理論在國內(nèi)研究的現(xiàn)狀

國內(nèi)對新聞話語分析的研究目前僅停留于對話語分析理論的成果介紹,語言學(xué)學(xué)者們多數(shù)做的是“語內(nèi)分析”,少有涉足“語外分析”,而新聞學(xué)學(xué)者們也都只是利用話語分析理論對單篇或一組新聞進(jìn)行文本分析,并沒有全面鋪開的多維度分析。這種現(xiàn)狀的原因經(jīng)分析有二:一是語言學(xué)學(xué)者不懂新聞學(xué),新聞學(xué)學(xué)者不懂語言學(xué),所以都無法真正將話語分析理論運用到新聞研究中去,這也是說真正做到在前文討論過的跨學(xué)科研究的學(xué)者可謂鳳毛麟角;二是利用話語分析理論深入對某一具體的新聞實踐環(huán)節(jié)進(jìn)行的實地調(diào)查研究耗時、耗力,而新聞學(xué)的實踐性又決定了沒有具體的實踐研究就無法挖掘出寶藏。這一點在《作為話語的新聞》一書中,梵·迪克在描述實地調(diào)查時也曾提過(“費了相當(dāng)大的力氣才獲得他們的首肯”[2]),所以要真正突破話語分析理論在研究新聞實踐的局限性還不只是理論的適用性問題,更是關(guān)乎學(xué)者對此的鉆研熱情。但鑒于話語分析所能帶來的前所未有的研究深度和廣度,相信會給新聞傳播學(xué)帶來突破性的研究成果,并服務(wù)于新聞傳播的實踐活動。(作者為浙江農(nóng)林大學(xué)外國語學(xué)院講師,研究方向:話語分析)

[1]趙為學(xué).新聞傳播學(xué)研究中話語分析的應(yīng)用:現(xiàn)狀、局限與前景[J]. 上海大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2008,15(4):90-99.

[2]托伊恩·A·梵·迪克. 作為話語的新聞[M]. 曾慶香譯. 北京,華夏出版社,2003.66.

[3]陳力丹. 深刻理解“新聞”——讀梵·迪克《作為話語的新聞》[J]. 新聞大學(xué),2004(4):89-90.

[4]諾曼·費爾克拉夫. 話語與社會變遷[M]. 殷曉蓉譯. 北京,華夏出版社,2003.