遼西旱農區(qū)秸稈還田保水效果及對玉米生長的影響

王 靜,黃 毅

(沈陽農業(yè)大學土地與環(huán)境學院,遼寧沈陽 110866)

在我國,隨著農村生活水平的逐步提高和現代農民經濟意識的解放,傳統(tǒng)的秸稈利用方式效益低、費工、費時、勞動強度大,而秸稈利用的現代科技手段滯后,造成部分地區(qū),尤其在一些城郊地區(qū)農作物秸稈被大量無效焚燒。1996年,我國秸稈還田面積達0.33億hm2,還田秸稈1億t。目前,我國秸稈還田的方式主要有直接還田與過腹還田兩大類。其中,過腹還田與飼料化加工密切聯系,全國通過加工處理的秸稈約1 000萬t;秸稈直接還田有機械粉碎還田、覆蓋栽培還田、堆漚腐解還田、機械旋耕翻埋還田、燒灰還田等多種方式。不同的秸稈還田方式有著不同的環(huán)境和經濟效果,特別是在遼西干旱地區(qū),大面積淺旋還田不僅起不到保墑培肥的效果,而且會造成土壤表層孔隙過大,漏風、跑墑,尤其是干旱年份,更加劇了土壤表層的干旱,延誤播種,且影響播種質量[1-7],因此,在我國北方干旱、半干旱地區(qū),用科學的方法選擇適宜的秸稈還田方式具有重要的理論與實踐意義。

干旱是遼西地區(qū)最主要的自然災害,其對農、林、牧業(yè)生產和國民經濟可持續(xù)發(fā)展構成很大的威脅[4]。遼寧省朝陽縣是農業(yè)大縣,每年能夠收獲數十萬噸的農作物秸稈。研究表明,農作物光合作用后的產物有50%以上存儲于秸稈中,因此,農作物秸稈是一種具有多種用途的可再生生物資源。土壤水分是作物需水的直接來源[8]。作物的播種出苗、生長發(fā)育與耕層土壤水分含量關系密切。結合遼寧省朝陽縣農民科技水平和經濟發(fā)展現狀,筆者認為,對現有的農作物秸稈利用途徑非常值得推廣。

本試驗通過進一步對遼西地區(qū)現有的整稈深還、春季旋耕、秋季旋耕和過腹還田4種還田方式進行理化性狀的分析、評價、優(yōu)選,研究不同秸稈還田方式對土壤水分的保持與持續(xù)利用的影響,旨在為遼西干旱地區(qū)推薦一種可持續(xù)生產能力強的秸稈還田方式提供理論依據。

1 材料和方法

1.1 試驗區(qū)概況

試驗地位于遼寧省西部朝陽市雙塔區(qū)桃花吐鄉(xiāng)。遼西地區(qū)屬溫帶半干旱性氣候[9],朝陽是北溫帶大陸性季風氣候,雖然東南部受到海洋暖濕氣候影響,但是由于北部蒙古高原的干燥冷空氣經常侵入,形成了半干燥半濕潤易干燥區(qū),氣候特點為四季分明,雨熱同季,日照充足,日溫差較大,降水偏少,年平均氣溫約在5.4~8.7℃之間,年平均日照時數為2 850~2 950 h,年降水量為450~580 mm,無霜期為 122~155 d,春秋兩季多風,易旱,風力一般為2~3級,冬季盛行西北風,風力較強。試驗區(qū)土壤為堿性褐土,地形為山前扇裙地前的一塊平地,周圍無河流,臨界馬路。

1.2 試驗設計

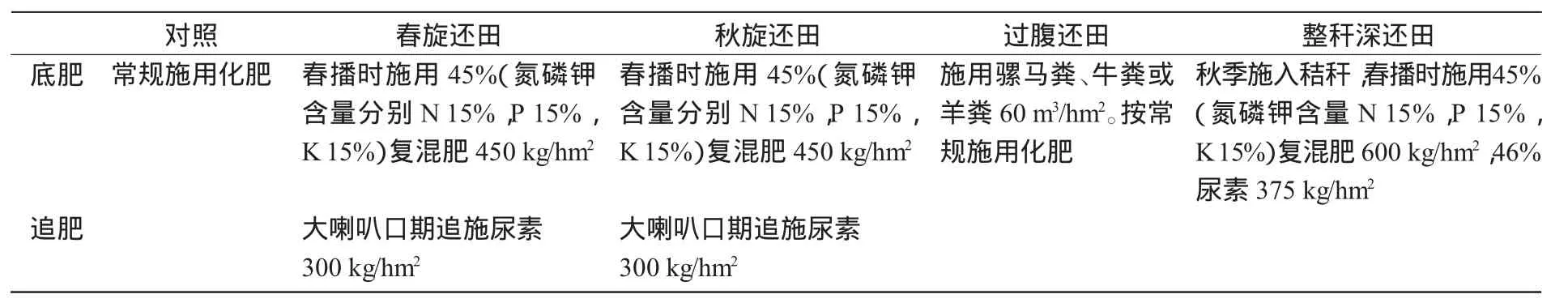

試驗于2010—2011年進行,共設5個處理,3次重復,采用隨機排列,小區(qū)面積33 m2(5.5 m×6 m),共15個小區(qū)。小區(qū)與小區(qū)之間有50 cm間隔,小區(qū)周圍設有2 m寬的保護行。5個處理分別為:(1)對照(CK,不施有機肥,無秸稈還田,種植方式按當地常規(guī)方式進行);(2)春旋還田(將667 m2秸稈于春季整地前粉碎后旋耕進667 m2土壤中,旋耕深度18 cm,直接播種或春灌后播種。種植方式按當地常規(guī)方式進行);(3)秋旋還田(將667 m2秸稈于秋季粉碎后旋耕進667 m2土壤中,旋耕深度18 cm,然后耙壓,春季直接播種或春灌后播種。種植方式按當地常規(guī)方式進行);(4)過腹還田(施用騾馬糞、牛糞或羊糞60 m3/hm2。按常規(guī)施用化肥);(5)整稈深還田(在秋季,將667 m2秸稈粉碎或整秸深還于40 cm深的溝槽中,然后施入45%的復混肥600 kg/hm2、46%尿素375 kg/hm2,最后覆土并在上面做成寬1 m的壟臺覆膜,臺間距為0.5 m,春季扎孔種植)(表1)。

表1 各處理田間施肥

1.3 觀測項目和田間取樣方法

1.3.1 田間施肥情況 各處理的田間施肥情況如表1所示。

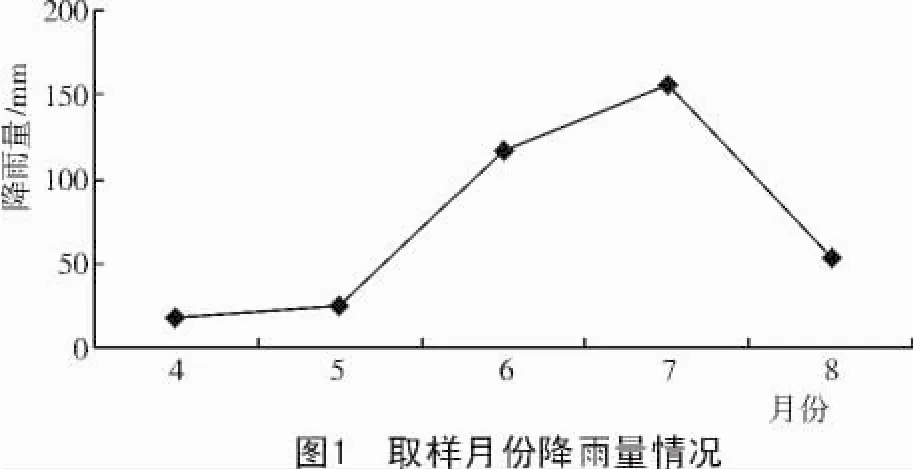

1.3.2 取樣時間 分別在2011年6月,7月中旬,8月,9月下旬對試驗區(qū)進行取土。幾個時期分別是玉米的拔節(jié)期、孕穗期、灌漿期和收獲期。取土時期小區(qū)內的降雨量如圖1所示。

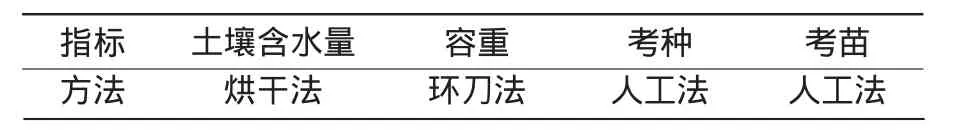

1.3.3 測定指標與測定方法

測定指標與測定方法如表2所示。

表2 測定指標與測定方法

2 結果與分析

2.1 不同秸稈還田方式對土壤水分的影響

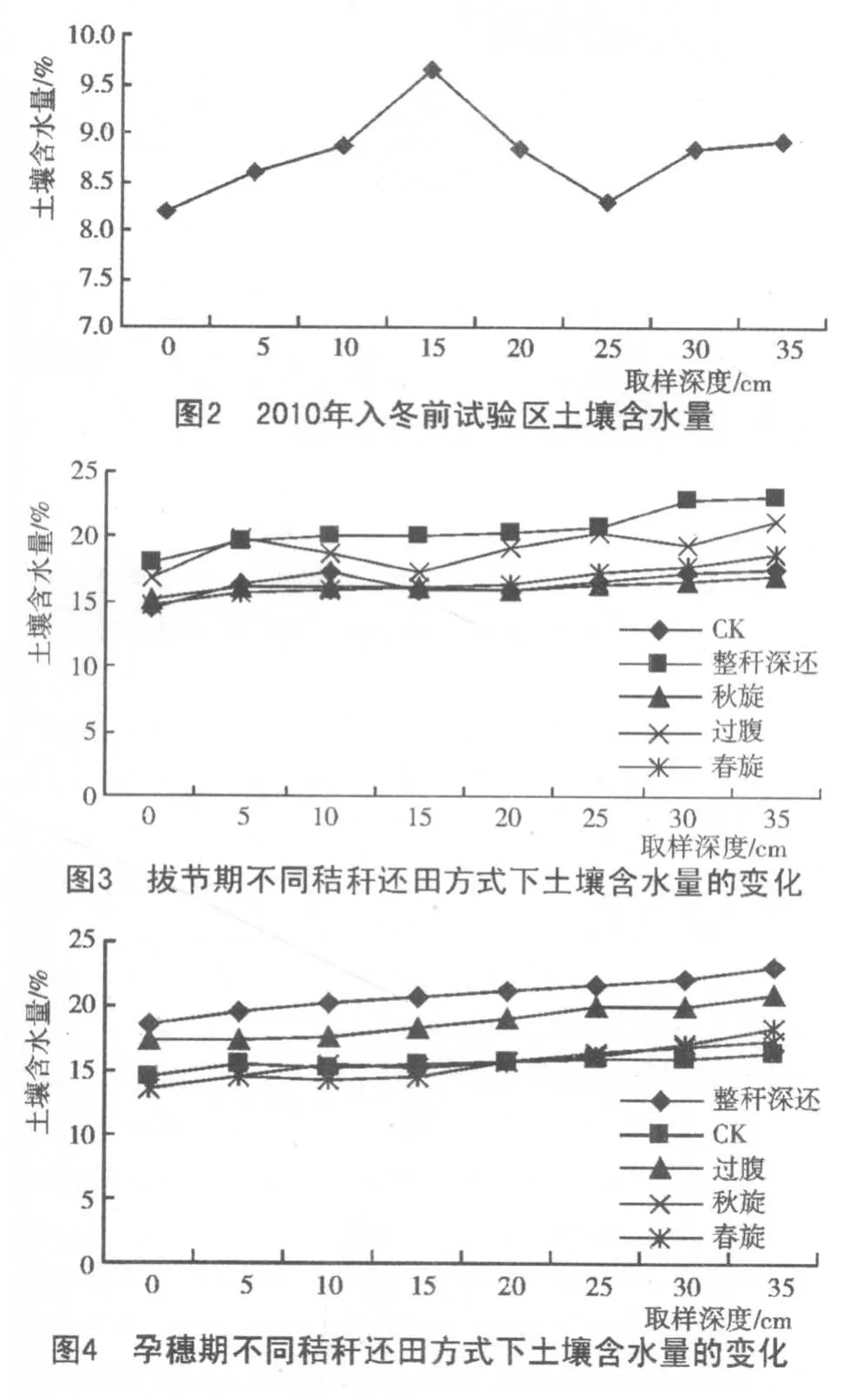

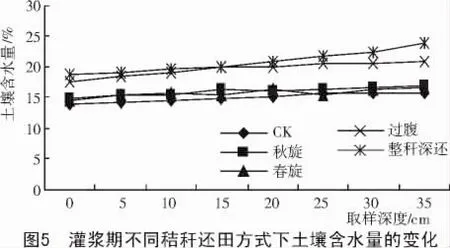

試驗前各層土壤含水量測定結果如圖2所示。由圖2可知,0~40 cm深的各層土壤含水量均不足10%,墑情處于干旱狀態(tài)。由圖3可知,整稈深還田的土壤含水量高于對照土壤含水量的0.16%~0.25%。由圖4可知,各土層整稈深還的土壤含水量高于對照土壤含水量的0.26%~0.40%。

由圖5可知,整稈深還田與過腹還田的各土層土壤含水量分別高于空白對照土壤含水量的0.32%~0.50%。

從圖3,4,5可以看出,各個時期整稈深還田處理的土壤含水量都是最高的,其次為過腹還田,秋旋、春旋與空白對照基本相同。秸稈還田對土壤保水效果并不是很明顯。這是因為玉米呈新鮮狀態(tài)還田時,秸稈本身儲水量大,因此,在秸稈還田初期,還田與不還田處理的土壤含水量差別并不明顯;而在后期還田與對照差別增大,主要是此時秸稈已基本上分解完畢,水分也都釋放出來,再加上土壤有機質增加,孔隙度增加,蓄水保水能力增強,使得土壤含水量高于對照。試驗證明,隨著秸稈的長時間腐爛,秸稈的儲水能力會越來越強,對土壤保水能力有很大的作用。

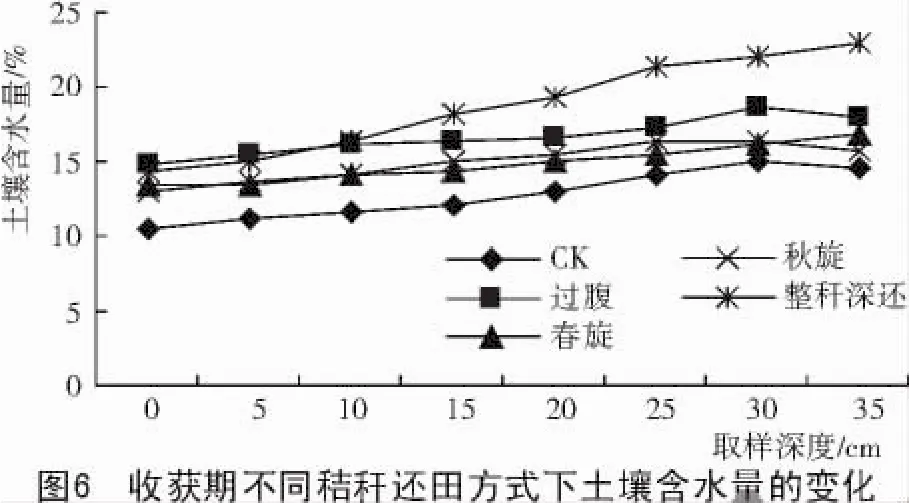

圖6為試驗區(qū)內2011年收獲期不同秸稈還田方式下各土層土壤含水量。從圖6可以看出,經過1 a的秸稈還田改良,各個秸稈還田方式對土壤的保水效果在一定程度上都有影響,但其影響程度不一樣。

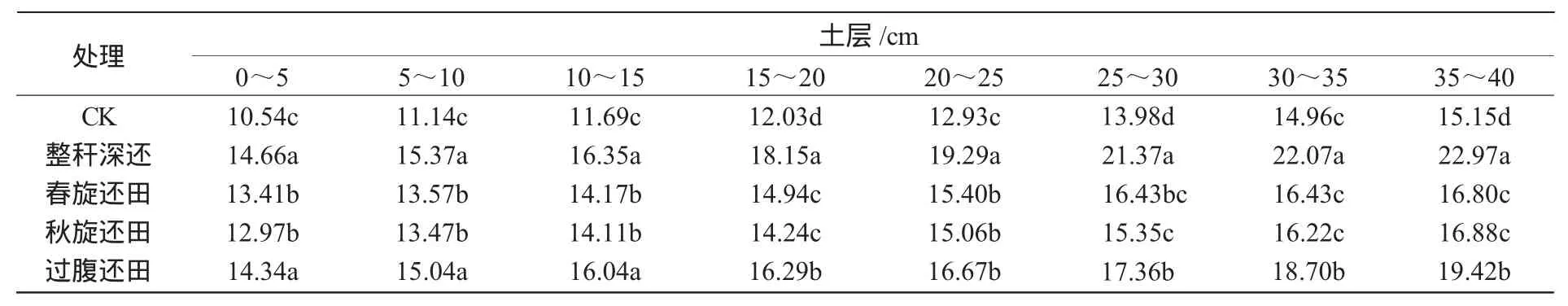

將不同秸稈還田方式對土壤不同層次的改良數據經方差分析后結果列入表3。由表3可知,在各個土層不同處理間,整稈深還和過腹還田都與對照、春旋、秋旋之間達到5%顯著性差異;在耕層以下,整稈深還與過腹還田、對照、春旋、秋旋之間均達到5%顯著性差異。這說明,整稈深還在土壤保水效果上好于其他秸稈還田方式。

表3 收獲期不同處理間土壤含水量分析 %

2.2 不同秸稈還田方式下玉米的出苗率、穗長與直徑比較[10]

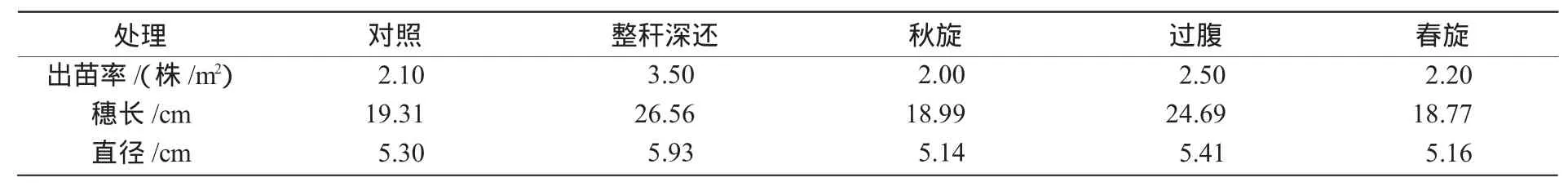

每個小區(qū)內隨機取10株玉米進行穗長、直徑和出苗率的調查,最后取平均值,結果列于表4。從表4可以看出,整稈深還處理的穗長、直徑和出苗率都是最好的。

表4 不同秸稈還田方式下玉米生長發(fā)育指標調查結果

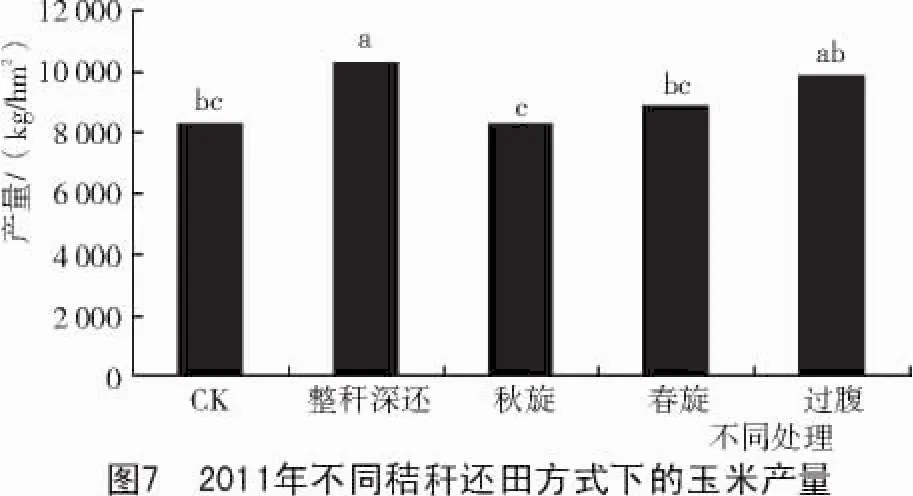

2.3 不同秸稈還田方式對玉米產量的影響[11-14]

從圖7可以看出,對照組的產量最低。不同秸稈還田方式下產量排序為:整稈深還>過腹還田>春旋還田>秋旋還田>對照。秋旋與對照組基本持平,沒有達到顯著水平,而春旋、整稈深還與過腹還田這3個處理的產量與對照組相比,差異都達到顯著水平。與對照組相比,春旋與過腹還田的產量分別增加7%和16%。不同秸稈還田方式下,整稈深還產量最高,高于對照組24.7%。整稈還田方式下的玉米產量相對較高,可增產2 037.19 kg/hm2。

3 結論

(1)秸稈還田在較短的時間就對土壤含水量取得了較好的效果,且不同的秸稈還田方式相比,整稈深還田處理對土壤的保水效果最佳,相對于其他的秸稈還田方式差異均達到5%顯著性水平。

(2)不同秸稈還田方式下玉米產量也不同,排序為整稈深還>過腹還田>春旋還田>秋旋還田>對照,可以得出,整稈深還效果最佳,與其他秸稈還田方式相比,均達到了5%顯著性差異。

(3)由本試驗得出,不同秸稈還田方式在改土保水效果和影響玉米產量上不同,從綜合指標來看,尤以整稈深還方式最佳,且時間越長,秸稈還田的效果越明顯。

[1]魯向暉,高鵬,王飛,等.寧夏南部山區(qū)秸稈覆蓋對春玉米水分利用效率及產量的影響 [J].土壤通報,2008,39(6):1248-1251.

[2]黃毅,鄒洪濤,虞娜,等.東北半干旱區(qū)秋后玉米地不同處理方式對土壤水分狀況的影響 [J].水土保持研究,2006,13(2):34-37.

[3]趙小鳳,趙鳳命.秸稈覆蓋對旱地土壤水分的影響[J].山西農業(yè)科學,2007,35(9):46-47.

[4]黃毅,鄒洪濤.遼西易旱區(qū)雨水資源跨時空調控技術的研究[J].水土保持學報,2006,20(5):126-129.

[5]韓永俊,尹大慶.秸稈還田的研究現狀[J].農機化研究,2003(2):39-40.

[6]楊文平,王春虎,茹振鋼.秸稈還田對冬小麥根際土壤酶活性及產量的影響[J].河南農業(yè)科學,2011,40(7):41-43.

[7]閆春麗,孫峰,張權峰.渭南市農作物秸稈直接還田培肥增產技術研究[J].天津農業(yè)科學,2010,16(6):147-148.

[8]中國科學院自然區(qū)劃工作委員會.中國綜合自然區(qū)劃:初稿[M].北京:科學出版社,1959.

[9]董慶超.旱地土壤水分盈虧特征研究[J].資源科學,2000,22(6):51-53.

[10]隋淑霞,宇文劍飛.保護性耕作對農作物生育及產量的影響分析[J].農村牧區(qū)機械化,2002,52(4):61-64.

[11]劉恩才,陳永祥,肖祖蔭,等.玉米根茬、秸稈還田的增產效應研究[J].土壤通報,1998(1):12-14.

[12]袁家富.麥田秸稈覆蓋效應及增產作用[J].生態(tài)農業(yè)研究,1996(3):63-67.

[13]王盼忠,徐惠云.有機肥對旱地燕麥增產效應的研究[J].內蒙古農業(yè)科技,2009(2):37-38.

[14]王貴寅,張?zhí)m松,宋加杰,等.有機肥對提高旱地作物利用土壤水分的作用機理研究 [J].河北農業(yè)科學,2002,6(2):25-28.