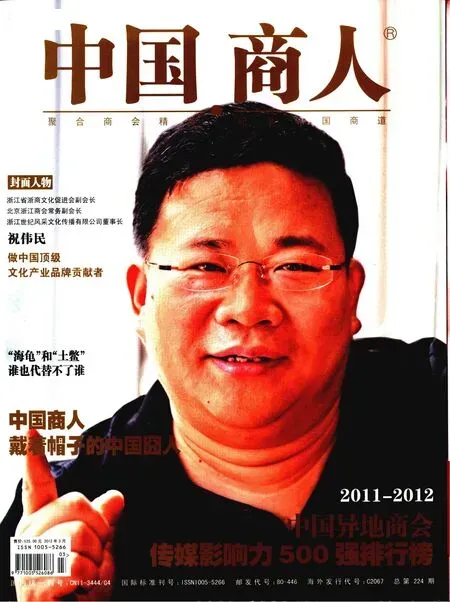

新銳:黃永軍:中國文化走出去需要浙江精神

文∕武寧

在黃永軍看來,以商務印書館創始人張元濟先生為代表的歷代精英和當今燦若群星的浙江企業家群體,共同創造了源遠流長的“浙江精神”,而在中國文化走出去的潮流中,“浙江精神”必將遠播世界,發揚光大。

2011年12月23日,北京人民大會堂,新聞出版走出去先進單位表彰大會隆重舉行。中共中央政治局常委李長春,中共中央政治局委員、中央書記處書記、中宣部部長劉云山,中共中央政治局委員、國務委員劉延東出席會議。中央和國家有關部門負責同志,各省區市新聞出版局和出版單位、出版企業、新聞出版行業協會負責人出席會議。

群賢畢至,精英薈萃。

此時此刻,北京求是園文化傳播有限公司總經理黃永軍作為全國圖書出版界唯一的一位民營企業代表,與這些全國出版界的精英一起,親耳聆聽中央最高層領導的聲音。

參加這次會議之前,他剛剛從老家浙江趕回來,作為中國第一個在國外開辦出版社的民營出版人,他如今的足跡遍布世界各地,倫敦劍橋大學內有他的新經典出版社,法蘭克福書展是他每年要光顧的盛會,美國、加拿大都有他大量的客戶,他不停地在東西兩個半球奔波往返,但是,他卻在心中最深處珍藏著他的故鄉。每當他完成一個耗時多日的項目需要恢復疲憊的身心時,他會回到他的故鄉;每當他做出一項重大的決策和選擇的時候,他會回到他的故鄉;每當他困惑徘徊尋找解決之道時,他會回到他的故鄉。

沒有故鄉的人尋找天堂,有故鄉的人回到故鄉。

他是一個典型的浙商,白手起家,篳路藍縷,艱苦創業,走向世界。他的身上流淌著浙江文化的血液,他的成功得益于故鄉精神的滋養。

抉擇:他繼承了老鄉張元濟的大業

2011年的一個夏日,黃永軍在他設著劍橋大學的辦公室里,一邊品著咖啡,一邊和他遠在美國紐約的客戶通越洋電話談生意。窗外,可以看見一座座保留著中世紀風貌的古城建筑,高大的染色玻璃窗像一幅幅瑰麗的畫面。明鏡般清澈的劍河之上,一只小船緩緩劃過。這里,曾孕育了人類歷史上無數的偉人巨匠,包括60多位諾貝爾獎的獲得者,三任英國首相。

黃永軍在2011法蘭克福書展上和中國日報駐比利時記者以及漢學家Gerhard_Friedemann交流合影

黃永軍在《中國共產黨為什么能》海外首發式上接受新華社柏林分社記者采訪

這幅場景是他20年前做夢也夢不到的。那時,他剛剛大學畢業,回到他的老家江南水鄉——浙江海鹽縣東山灣,在鄉政府當一位辦事員。

他是一個海邊的孩子,從小就羨慕趕海的父輩,追問著海那邊是什么。大學的時候,他就學青年毛澤東的“游學”,身無分文,一個草綠色軍挎包,一只軍用水壺,幾乎走遍了中國。一次餓極了他到飯館去要飯,人家給他一碗蛋炒飯,那是他至今回味無窮的最香的一頓飯。他注定了不甘心于安逸平淡的小公務員的生活。“浙江人的性格就是要出去闖一闖。”這是他后來常說的一句話。

1992年,一個世紀老人的南巡攪動了中國人創富的激情,黃永軍決意要走出去了,目標是首都北京。選定北京,是因為他的毛澤東情結,他從小崇拜毛澤東,而青年毛澤東當年“北漂”就是在北京。初到北京,他兩手空空,兩眼茫然,推銷過洗發水,當過打字員。北京很大,也很傲慢,他那一口江南口音沒少遭到冷眼。這樣的日子過了八年,黃永軍將之戲稱為“八年抗戰”。

1999年,他開始涉足出版業。其因緣是他在做打字排版時,接觸了一些出版社的編輯和書商。看著一本本暢銷書經他排版后印成漂亮的圖書,在書店里吸引著眾多的讀者,他覺得這活很刺激,很高尚,也很接近他的夢想。

說干就干,2000年,他做了第一本書:《走出節儉的誤區》,沒想到他自己走進誤區了,首戰失利,血本無歸。

2001年,他逐漸確定了自己的出版定位——出勵志類、實用性圖書。

2002年,他出版的《認識你自己》熱銷書市,使他挖到人生第一桶金。此后,《敢想敢做》、《做自己想做的事》、《想得到做得到》、《做簡單快樂的人》、《永不放棄》等系列圖書成為暢銷書,形成了自己的品牌。

2004年,正式成立北京求是園文化傳播有限公司。實現了從每年80個圖書品種到每年200個圖書品種的飛躍。

許多和他一樣的書商已經很滿足了,就這樣輕車熟路走下去,悠哉悠哉地過日子,不是神仙勝似神仙。而黃永軍那顆不安分的心又在蠢蠢欲動了。

上世紀80年代開啟的改革開放的航船宣告中國人走向海洋的新里程開始了。經過20多年的艱辛拼搏,進入21世紀,“中國崛起”舉世關注。經濟硬實力的上升呼喚著文化軟實力的增強。這時,中央高層開始運籌帷幄,2006年,國家“十一五”規劃正式提出“中國文化走出去”戰略。

春江水暖鴨先知。黃永軍躍動的心與這時代的大潮不期而遇了。

2007年,懷著“走出去”的遠景規劃,黃永軍到意大利參加版權交易會。外國人對中國的誤解讓他難以忍受。在當年的法蘭克福書展上,黃永軍發現,在浩如煙海的圖書中,有關中國的圖書完全被淹沒了。作為一個中國出版商,一種沉甸甸的責任感壓上了他的心頭。同年秋季,他再次參加了法蘭克福的國際書展,同時廣泛考察了歐美多個國家的圖書市場。第二年三月份,期待已久的機會終于到來,英國倫敦投資局邀請中國新聞出版總署及中國幾家出版社參加一個以“中國圖書走出去”為主題的研討會,經一位出版界人士的舉薦,黃永軍成為參加此次研討會的唯一的民營出版人。

黃永軍在《中國共產黨為什么能》海外首發式上接受中央電視臺駐柏林記者曹采訪

黃永軍在《中國共產黨為什么能》海外首發式上與中國駐德使館公使銜參贊李新先生在一起

在英國的兩個多月里,黃永軍遍訪從倫敦到愛丁堡的連鎖書店和超市,從店員和顧客那里收集到終端市場的第一手資料。“英國是英語國家市場的制高點,其國際化程度比任何一個歐州國家都要高,以這里為橋頭堡,可以輻射全世界的圖書市場。”英國的教育水平和文明程度令黃永軍大開眼界,他決定將英國作為進軍海外市場的第一站。

回國以后,黃永軍開始撰寫商業計劃書。他的想法得到了中國新聞出版總署領導的大力支持。2008年11月,新經典出版社在倫敦注冊成功。黃永軍希望這家其時只有兩名全職員工和一個以英國人為出版顧問的小型出版社給自己帶來好運,他將新經典的發展戰略確定為:“一家打中國牌的本土化英國出版公司。”

就這樣,黃永軍創造了一個沒有申請的“吉尼斯紀錄”——“中國民營書商在海外開辦出版社第一人”。

黃永軍的舉動,令許多業內人士匪夷所思,海外出版對許多實力雄厚的國家出版社都視為畏途,一個民營企業,單槍匹馬走出去,還不是燒錢嗎?

黃永軍決定了要做的事情,十頭牛都拉不回來。

但是,必須要提的是,黃永軍在中國文化走出去的道路上走得那么毅然決然、義無反顧,離不開他的一位浙江海鹽老鄉的激勵。

黃永軍總能感覺到,他和老鄉張元濟有著一種神秘的精神聯系。

小時候他擁有了第一本字典——《新華字典》,這本全國人民用了幾代人的必備之書,是商務印書館出的,而老師告訴他,商務印書館的創辦人就是他的老鄉張元濟。從此,這個名字就刻在了他的心坎上。

張元濟,堪稱中國文化走出去的先驅者。1910年,商務印書館已經是晚清僅有的15家資產超過百萬元的企業之一。時任該館編譯所長的張元濟深知,企業要發展,必定要走出國門,了解外面精彩的世界。 整理好衣物,裝上幾本線裝書,1910年3月17日,張元濟登上了上海開往歐洲的輪船。那年7月,輪船抵達比利時,布魯塞爾世博會就在此時舉辦。 那一屆世博會,張元濟親眼目睹了歐洲的發達繁榮;也看到了大清國的黯然失色……那屆世博會,中國參展僅耗銀2萬兩,尚不及慈禧太后一天的日常開銷。 比利時世博之行對于張元濟的觸動不可謂不大。 回國后,在張元濟的主持下,商務印書館出版了大量有關世博會的書籍,宣傳世界知識,并參與了1911年都靈、1915年舊金山、1926年費城等多屆世博會。

百年之后,黃永軍在不經意間又接續上了老鄉的大業,也是中國文化走出去的香火。這是一種歷史的巧合,還是一種人生的宿命?黃永軍相信,在他選擇這一事業之前,命運已經選擇了他。

敢為天下先:全球視野中的創意致勝

2009年,浙江GDP總量列全國第四位,人均GDP列上海、北京、天津之后,列全國各省區第一位。如今的浙江人有500萬分散在全國以及全世界各地經商,其中走出國門的將近100萬。浙商在全國形成了向外投資的“井噴”現象。

而這樣的奇跡是在什么樣的條件下創造的呢?10.18萬平方公里的土地上“七山一水兩分田”,卻生活著4900萬人,自然資源匱乏,一次性能源95%靠外來輸入。

正是這樣的地理環境,決定了浙江人只有開拓才能求生,只有創新才有希望。

浙商精神最突出的一點就是勇于開拓,不斷創新的開放精神。人們難以想象,浙江桐鄉不出羊毛,卻有全國最大的羊毛衫市場;浙江余姚不產塑料,卻有全國最大的塑料市場;浙江海寧不產皮革,卻有全國最大的皮革市場;浙江嘉善沒有森林,卻有全國最大的木業加工市場。浙江人正是憑著這種開拓精神,在千錘百煉中“無中生有”,闖出了一片創業模式的新天地,取得了令世人注目的輝煌成就,也使浙江人自己獲得了“東方猶太人”的美譽。浙江在近現代中國一直得風氣之先,有中國模范生之美譽。浙江商人不僅能把紐扣、打火機等傳統的小生意做到極致,更誕生了諸如“馮根生與正大青春寶國藥傳統堅守”、“魯冠球與萬向國際化思維”、“馬云與阿里巴巴電子商務理念”、“宋衛平與綠城房產文化細節和氣質”這些文化力和商業哲學思想。

黃永軍能夠創造中國出版史上這個“第一”,黃永軍能夠不斷拓展海外出版的新天地正是得益于這種“敢為天下先”的浙江精神。

一個民營出版人,能夠打入歐美主流圖書市場,談何容易?而黃永軍硬是做到了。他的訣竅就是做別人不敢想,不敢為的事。因為有難度,才有你發展的空間。別人看來是障礙,在黃永軍眼里則意味著機會。

他不斷開拓著自己的領地,也不斷地制造著新聞。

在今天這個創意時代,文化滲透到了各個行業,滲透到了各種產品中。文化的本質是什么?是創新。出版業是典型的文化創意產業,可以說,沒有創意就沒有出版,沒有好的創意就必然被淘汰。無論是選題策劃、還是營銷策劃、經營管理,處處都要講究創意。

2010年的法蘭克福國際書展,新經典出版社入駐8號英美館,與世界聞名的大牌出版公司站在了一起。M917展臺,黃永軍這個黃皮膚的中國人成了眾所矚目的焦點。書展期間,新經典的展臺始終是8號館的一個亮點。展臺雖小,卻散發著濃濃的中國文化氣息,吸引著眾多的發行商、出版界名流和普通讀者。推銷中國,是新經典出版社拓展海外出版市場的一貫理念。我們這次參展的56種圖書,是清一色的介紹中國文化的英文版圖書,如此集中地把中國文化的精華以外文版圖書的形式呈現在讀者面前,在過去歷屆國際書展上,都是罕見的。新經典出版社,這樣一家小小的民營出版社,在這里刮起了一場不大不小的“中國風暴”。

黃永軍能夠掀起這場“中國風暴”,當然有多種因素,但最直接的原因是因為他們有好的創意。首先,入駐8號英美館,看似簡單,實際上很不容易,因為新經典這樣一家由中國人創辦的小出版社,要進入世界出版大腕們占據的8號英美館很不容易,許多人想都不敢想,但是,他們想到了,而且克服無數的障礙進入了。你想,在英美出版大腕聚集的地方,出現這樣一個黃皮膚的“另類”,而且賣的是清一色的中國文化英文版圖書,不引起轟動才怪呢!

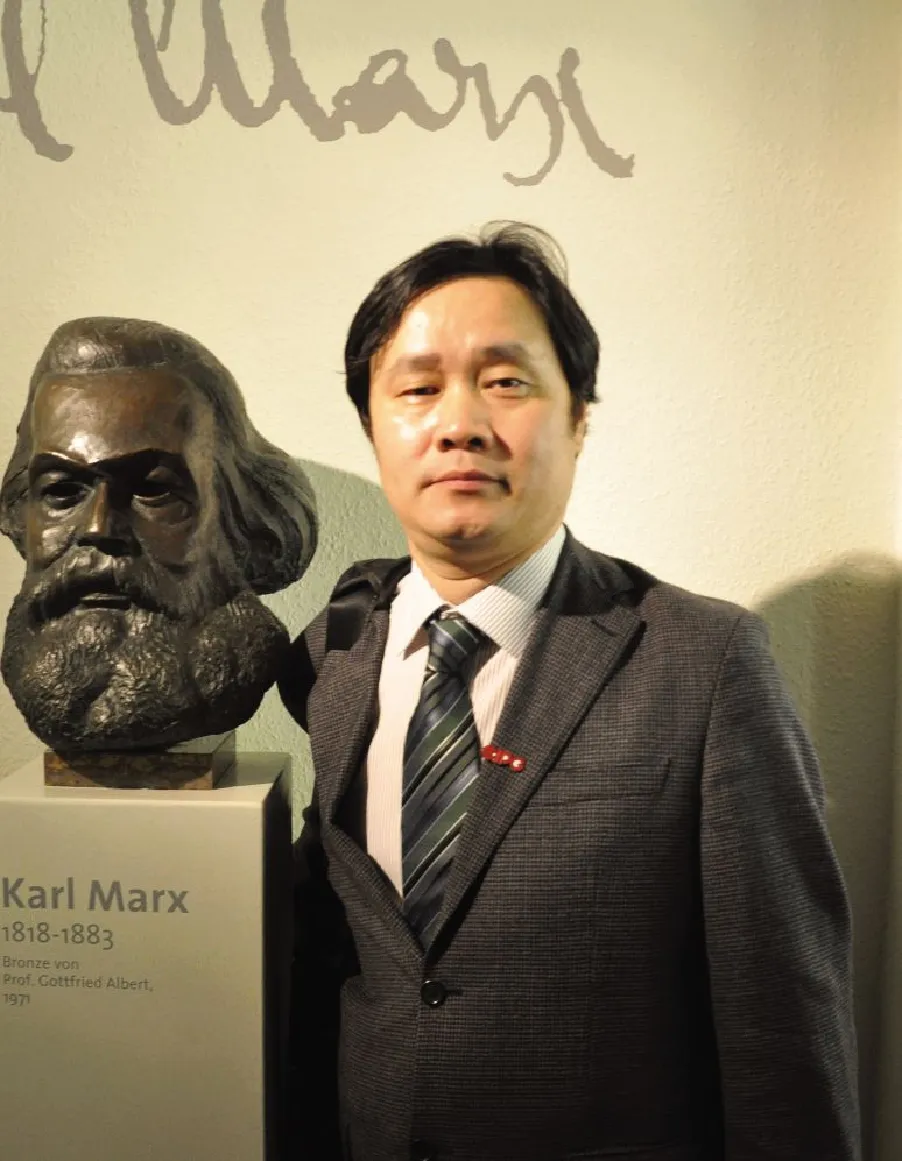

2011年法蘭克福書展上,新經典重磅推出的是《中國共產黨為什么能》。怎樣才能達到最佳的營銷宣傳效應?他們精心策劃了“在馬克思的故鄉推銷中國”的系列活動。

德國,是馬克思的故鄉。馬克思,被西方媒體評為千年風云人物。馬克思主義,曾激勵了千千萬萬的中國共產黨人,為了中華民族的拯救與復興,拋頭顱,灑熱血,終于贏得了今天中華民族的偉大崛起。

這樣,一條紅線就貫穿起來。一個不俗的創意便誕生了。他的營銷計劃把目光聚焦在與法蘭克福不遠的馬克思的出生和成長的古城——特利爾城。

營銷策劃的一大亮點是:由圖書作者、編輯人員或黨史研究專家,召開“中國共產黨為什么能”的專題學術講座,針對中國共產黨發展過程中的經驗和教訓等國外讀者關心的內容進行深入講解與說明,并與現場聽眾進行交流互動。

在馬克思的故鄉,向世界說明中國,說明中國共產黨,既有厚重的歷史感,又有開闊的全球視野,這是一個多么讓人興奮的創意呵!

果然,活動取得了比預期更大的成功。由于他們的創意新穎獨特,引起海內外眾多媒體的重視,報道的力度前所未有。

求真務實:細節經營成就經典圖書

浙商一大特點就是務實。浙商不喜吹噓,踏實肯干,只要能掙錢,每一分錢都掙。細數浙商從事的行業,你會發現許多小得不能再小的東西——紐扣、鑰匙、襪子、標牌、打火機、小飾品、小玩具……沒有資金,沒有市場,但勤勞刻苦的浙江人卻善于“無中生有”。為了擺脫貧困,他們什么苦都肯吃,什么臟活、累活都愿干,從事起各種別人瞧不上的“小活”,從中挖掘著商機。

開拓海外出版,他是膽大,但他絕不是蠻干,他的每一項決策,都建立在縝密的調查研究之上,廣泛深入地了解國外出版社的情況,熟悉他們的經營模式和管理方法,了解他們的有關法規。為此,他們積極參加各種國際書展,與各國同行進行廣泛的交流,并找了英美出版界的資深專家,就英文版中國題材圖書的市場現狀和前景作了很專業的調查,黃永軍自己花了一個多月時間跑遍了英國幾大城市的書店,一頭扎進去,進行訪問調查,親身感受國外圖書出版發行的運作方式,積累了大量第一手材料。在此基礎上根據自己公司的優勢和實際情況,確定了自己的出版方向,并逐步形成了自己的規劃。

在開拓的歷程中,他總是不斷根據實際情況,調整自己的出版定位。最初,他們的選題范圍比較大,中國傳統文化、中國經濟、漢語教材、實用圖書,都在他們的視野之中。隨著對國際圖書市場的了解逐步加深,他們意識到作為一家小型出版社,必須找到一條專業化的道路,有所為而有所不為,就是說要經得起誘惑,不跟風,不純粹為了牟利而出書。他們通過大量市場調查發現,隨著中國的崛起,許多老外不僅要了解歷史的中國、文化的中國,更要了解現實的中國,渴望解開中國迅速發展的謎底。近年來,國際出版界對中國社科類書籍需求明顯增大,而閱讀中國的社會科學著作是解答中國何以崛起的首選途徑。于是,我們確定了新的選題定位:將國內最頂尖的社會科學學者專家關于中國現實問題的扛鼎之作及時地介紹給海外主流社會的高端讀者。隨著中國經濟的崛起,中國國際地位的提高,國際社會對中國的關注與日俱增,這使國際社會刮目相看中國和中國共產黨。于是,“中國模式”、“中國道路”、“中國經驗”等等成了國外許多讀者渴望了解的問題。經過他們的精心策劃,他們推出了《中國模式》、《中國改變世界》、《一個人和一個黨——毛澤東怎樣改變了中國》、《中國共產黨為什么能》、《哈佛看中國》等一系列英文版圖書,在幾次國際書展上產生了強烈反響,從而使新經典成為國際出版界所關注的對象。

黃永軍不放過每一個細節。翻譯是海外出版的一道難關,既要保證高質量,又要降低成本,黃永軍找到了一條兩全其美的辦法:先找在國內的“中國通”來翻譯,然后請著名專家學者對譯稿加以潤色、審核。中國圖書要實現“國際表達”除卻語言的翻譯外還有形式的突破。他們在這方面的探索包括采用漫畫配文字的方式闡釋中國醫藥、孔孟思想這些中國傳統文化;采用中英文雙語介紹中國著名旅游景點;采用穿插大事記和小資料的方式對歷史性跨度較大和專業水平較深的文章進行背景資料補充等等。翻開新經典出版的《老子的智慧》和《中國養生》,西式風格的漫畫插圖補充了語言翻譯難以實現的形象思維解讀,同時也是深使的傳統文化更具有趣味性和可讀性。而中英文雙語的《中國旅游》無疑是“老外”游中國的必備工具書,《思考中國》和《贏在中國》在書稿基礎上添加了歷史大事記和小故事、小資料卡等補充性內容,讓具有社會歷史背景的大事件更具有邏輯性和完整性。總而言之,他們采用各種方式和手段進行內容轉換的目的就是“給西方讀者呈現一個更加完整和真實的中國,讓中國聲音更好的以國際形式表達和傳播開來。”接下來是裝幀的突破,所謂“世界表達”,其實并不僅限于語言,還有圖書的“外貌”。黃永軍用實踐證明,在海外圖書市場中精美的封面和裝幀絕不是浪費成本。新經典所有英文圖書的封面和版式都是在英國設計的,每本書的費用是700英鎊左右。這樣做目的就是要國際化,引領中國圖書走向海外的潮流。盡管封面和裝幀只是圖書的外表,但在琳瑯滿目的書店中要想被讀者一眼看中,獨特的外表就顯得尤為重要。尤其是在國外市場,一個完美的封面就是對書中中國文化的最好闡釋,能否抓住外國讀者對中國文化的好奇心,就靠這“第一眼印象”。

前不久,黃永軍在法蘭克福書展上取得了輝煌的業績。最近,他一直在為下一步的開拓描繪著新的藍圖。

他的目光總是在追逐著新的選題、新的創意。

2012年1月8日下午,以“向世界展現中國共產黨偉大成就”為主題的、紅旗出版社向英國新經典出版社輸出《關注中國——41位駐華官員談中國共產黨》一書英文版權的簽約儀式在全國圖書訂貨會國展會場舉行。葡萄牙大使H.E.Ambassdor José Tadeu da Soares先生、巴基斯坦大使Masood Khan先生、印度尼西亞大使Imron先生、土耳其參贊TOLGA UCAK先生、匈牙利大使第一秘書Jozsef LUKACS先生親自蒞臨簽約儀式,他們在簽約儀式上發言非常踴躍,對該書英文版的出版予以高度評價。

他還有一個宏大的設想,把《中國共產黨為什么能》翻譯成世界各國幾十種語言,讓世界上更多的人了解中國,了解中國共產黨。他也在籌劃著在2012年的倫敦國際書展和倫敦奧運會上,如何借用這個大平臺,做好“中國文化走出去”這篇大文章。

黃永軍,會把浙江精神演繹得更精彩!