實現支撐LTE QoS運維的OSS關鍵技術研究

趙飛龍,章建功

(1.福州大學物理與信息工程學院 福州350002;2.中國移動通信集團福建分公司 福州350108;3.億陽信通股份有限公司北京100093)

1 引言

盡管LTE網絡中采用了多種技術使無線頻譜利用率得到了較大的提高,但仍無法滿足爆炸式發展的數據流量的承載需求,必須通過適度的管控才能實現網絡的健康穩定運行。QoS技術能夠保證被接納的業務獲得最低要求的業務質量,避免資源被某個用戶或業務過度占用,是3GPP規范的重要內容,也是開展流量經營、避免網絡管道化的關鍵技術[1]。

運營支撐系統(operation support system,OSS)是通信運營商開展日常網絡運維的主要工具,其主要功能可以分為兩大類:配置管理和性能管理,以網元為單位管理資源、統計性能。LTE是一張全IP、只承載數據業務、具有QoS保證的網絡,為了支持對QoS保證效果的評估、開展基于SLA的通信服務等,LTE的OSS要求能夠實現端到端分用戶、分業務的資源關聯和性能管理。因此,如何在OSS中實現對QoS保證的支撐成為運營商、設備商和集成商面臨的一道難題。

本文擬在深入剖析LTE中QoS保證技術的基礎上,說明實現端到端分業務的資源關聯和性能統計的關鍵所在,為建立支持LTE QoS保證的運營支撐系統提供技術參考。

2 LTE中的QoS保證技術

Release 8之前的GSM/GPRS和UMTS網絡QoS保證機制相當復雜,QoS參數需要在多個網元之間傳遞,通過協商得到一組折中值。3GPP定義了QoS的框架,將部分承載的映射工作留給運營商和制造商,不同設備制造商對QoS的理解存在很大的差異,在異構設備組網的網絡中往往無法取得成功,這使得QoS保證機制未能在實際商用網絡中得到充分運用。為簡化QoS保證機制,使其更為實用,Release 8對QoS保證機制做了大幅改變,基于量化的QoS類別和網絡側決定QoS兩大原則,大大簡化了QoS的協商過程和參數傳遞,統一了對QoS的理解,強化了網絡對QoS的控制。

2.1 量化的QoS類別

EPS QoS控制的基本粒度是EPS承載。為規范不同廠商對于相應的QoS業務的理解和處理,實現多廠商互連環境和漫游環境中不同設備/系統間的互連互通,3GPP Release 8對QoS參數及其組合進行了簡化,并總結為9種標準組合[2],每個應用或業務(業務數據流‘SDF’)的QoS映射為其中一個質量等級標識(QCI)值。特別地,Release 10版本的QCI屬性定義與Release 8略有不同[3]。QCI是一個數量等級,每個值代表了QoS參數分配保留優先級(ARP)、保證比特率(GBR)、最大比特率(MBR)和聚合最大比特率(AMBR)、分組時延預算(PDB)和分組丟失率(PLR)的特定取值的一個組合,其中ARP、PDB和PLR取值已由規范明確定義,GBR、MBR和AMBR則由運營商根據實際網絡的可用資源大小進行設置,標準QCI屬性和各參數的含義參見參考文獻[2]。

定義了EPS承載和標準QCI之后,QoS保證就可以實現對EPS承載(多個SDF可能聚合到一個承載中)級粒度進行QCI類別的控制,因此,網元間的QoS協商需要傳遞QCI,而不需要像GSM/UMTS網絡那樣基于流傳遞眾多QoS參數的具體取值,R98和R99的QoS參數參見參考文獻[4]。

通過QCI標準化,不但簡化了QoS協商的過程和信令開銷,而且映射到同一個等級的應用或業務在異構網絡中可以獲得相同等級的QoS保證。

2.2 網絡側決定QoS

當用戶終端(UE)附著到EPS網絡時,被分配一個永久的IP地址,并創建一條具有非保證比特率(non-GBR)屬性的默認承載。默認承載的QoS取決于HSS(home subscriber server)中的用戶簽約數據。默認承載總是伴隨UE存在并激活,在無業務傳遞時不占用網絡資源,并提供“永遠在線”的快速接入能力[5]。專用承載建立和承載修改的信令流程只能由網絡側發起并決定QoS參數的設置,參數由分組核心網(EPC)與PCRF(策略與計費規則功能)實體的交互或者基于本地配置來分配。觸發條件可以是IP多媒體子系統(IMS)與PCRF的交互、初始附著時移動性管理實體(MME)指示,或UE請求。

這樣做的好處是不要求UE上的應用層了解EPS承載層QoS的具體信息,保證了相同應用在不同類型終端上都有相同的體驗。網絡側集中化的策略控制,避免了眾多終端制造商可能產生的對策略理解的差異,方便了未來很多由網絡端發起的push類型業務的QoS及策略控制,同時保證在QoS出現異常時有一致的處理方法[6]。

3 端到端分業務資源關聯

端到端分業務資源關聯是考察具體業務過程中各網元傳輸時占用的資源及其綁定關系,這些資源包括帶寬、物理標識、屬性描述等信息,理清資源關聯對于一個完全共享信道(Uu口PDSCH/PUSCH信道和IP無連接)的EPS實現端到端控制面信令過程跟蹤和用戶面測量關聯具有重要的意義。LTE的QoS框架采用分層結構,定義了承載的概念來具體化各業務的資源使用,承載的建立過程體現了QoS的協商過程,承載屬性的實現就是對業務QoS的保證。

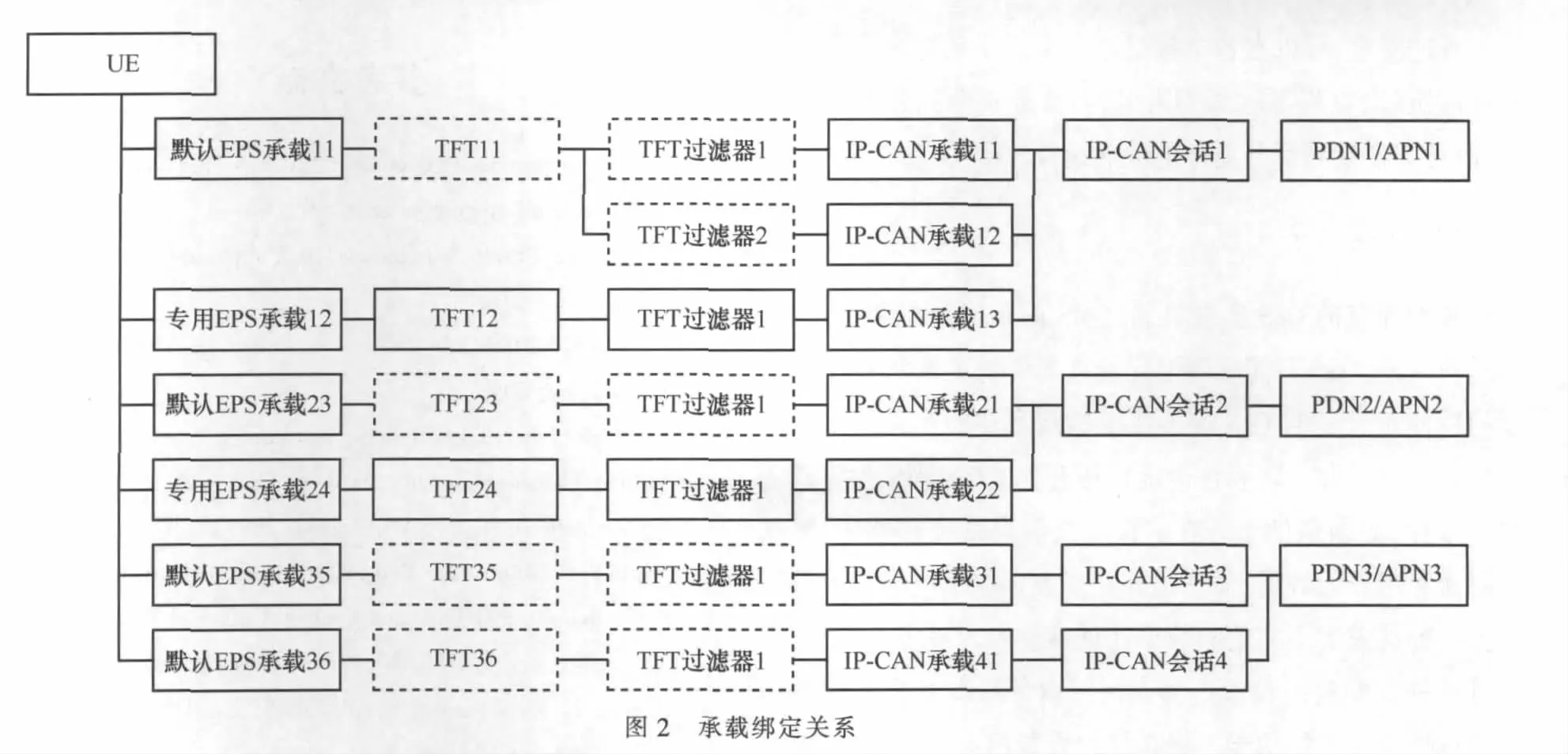

在PGW之上,EPS執行分組流級別的QoS保證,為IP-CAN承載綁定PCC規則,實現業務的識別;在PGW之下,EPS執行承載級的QoS保證,為EPS承載綁定相應的QoS參數。理解承載綁定對于一個完全共享信道 (Uu口PDSCH/PUSCH信道和IP無連接)的EPS實現端到端分業務資源關聯具有重要的意義。

3.1 PGW之上

一個UE可通過EPS同時連接多個PDN(此時EPS相當于提供L2的承載)。EPS通過APN識別PDN,并為UE分配對應的IP地址,建立一條默認EPS承載(當PDN和UE同時支持IPv4/IPv6雙協議時,對于一個PDN,UE可以有兩個IP地址和兩個默認EPS承載)。通常地,UE和PDN之間存在多個IP連接——IP-CAN承載 (一種L3的承載,用 IP/PORT@UE+IP/PORT@Server標識,其 QoS信息由PCC規則描述),其集合為IP-CAN會話(用IP@UE+APN標識,其QoS信息由PCC規則集描述)。在EPC,QoS信息的存儲是以UE為單位的,每個UE最多有10個PCC規則集,1 000個PCC規則,10 000個L4過濾器或50 000個L7過濾器。

3.2 PGW之下

在下行方向,PGW根據IP-CAN承載的源/目的IP地址、源/目的UDP端口號、協議等信息,按優先級順序匹配相應的傳輸流模板(TFT)過濾器,從而將具有相同源/目的IP地址和QoS要求的IP-CAN承載綁定到相同的EPS承載。通過一個TFT過濾器的數據分組流叫一個SDF(與IP-CAN承載一一對應),承載在同一個EPS承載上的多個SDF叫做一個聚合SDF。

一個UE最多只能建立11條EPS承載,EPS承載用EBI標識,長度為4 bit,其中0~4被保留,可用的取值范圍為5~15(與GSM/UMTS兼容,一個EPS承載映射為一個PDP上下文,PDP上下文由NSAPI標識,其中0~4已被分配)。對于一個單棧APN,UE可以有1個默認EPS承載和最多10個專用EPS承載,或者最多可以同時連接11個不同的PDN (此時沒有專用EPS承載)。EPS承載與RB、E-RAB和S5/S8承載一一對應,且它們的標識取值相同,即EBI=E-RAB ID=RB ID。值得注意的是,每個UE可以建立多達11條EPS承載,共享一個控制面的NAS層連接,這個控制面連接在 Uu口,3條信令 RB(SRB)對應的RB ID分別為0、1、2。有關EPS端到端的數據傳輸如圖1所示。

專用承載通過LBI(取值與默認承載的EBI相同)找到對應的默認承載。每個承載(含默認承載)都唯一對應1個或0個TFT(一個IP-CAN會話最多只能有一個EPS承載沒有TFT;TFT可以是雙向或單向的,如為單向則另一個方向的數據流將被阻塞),對于一個UE/APN對下的EPS承載,也可以通過QCI+ARP進行區分。每個TFT最多可包含8個TFT過濾器,TFT過濾器由PFI標識 (取值范圍為0~7,需與EBI結合才能唯一標識),一個APN下最多有256個TFT過濾器,這些過濾器都被分配了一個唯一的優先級(取值范圍為0~255,越小越優先)。承載綁定關系如圖2所示。

綜上,要實現端到端分業務資源關聯首先必須跟蹤EPS承載(默認和專用)建立的信令過程,記錄業務占用各類資源的唯一標識(承載ID和QoS參數),然后才能建立起一份與該業務相關的資源描述表,該表的建立是后續開展端到端分業務的性能統計的基本前提。

4 端到端分業務性能統計

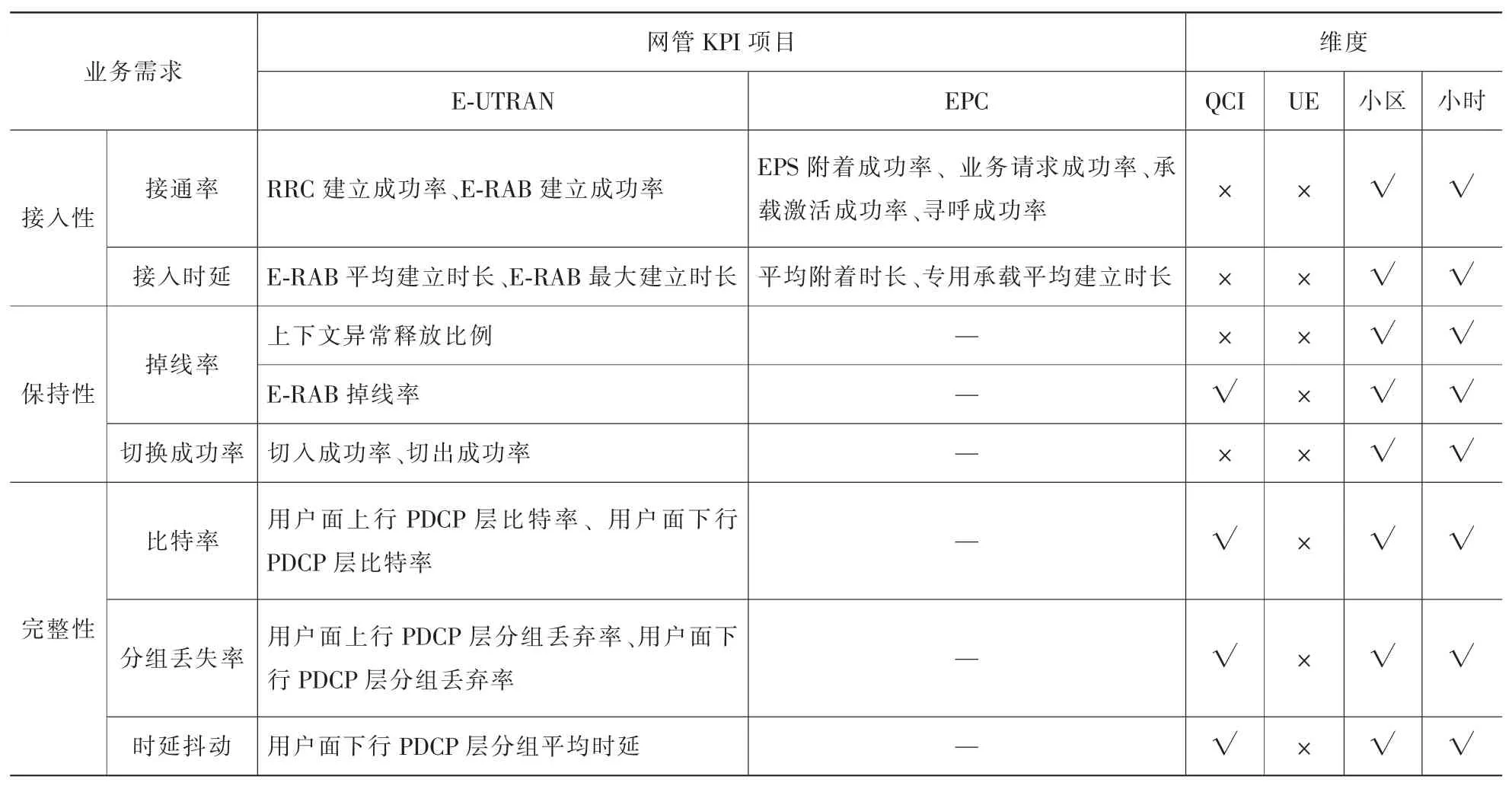

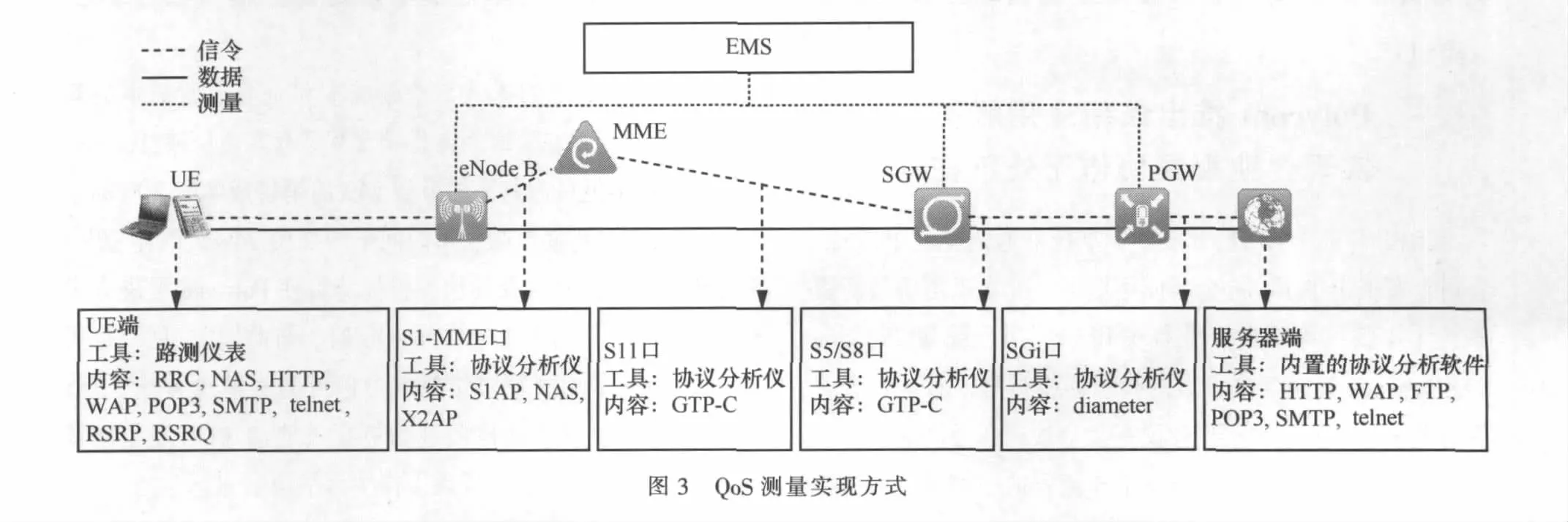

端到端分業務性能統計是考察具體業務過程中各接口的性能表現,業務性能通常從接入性、保持性和完整性3個維度來描述,見表1。端到端分業務的性能統計是確認QoS保證是否按規劃得到執行、發現和定位QoS故障、衡量網絡整體性能、進行QoS參數優化和開展基于SLA的網絡服務的關鍵信息來源。性能統計數據的來源有兩大類:基于 eNode B、MME、SGW 和 PGW 的 網元計數器(counter)的網管性能統計和基于標準接口的外掛協議分析儀。由于用戶面的數據極為龐大,且需要復雜的承載關聯,外掛測量設備通常只用于采集和分析控制面的信令,如圖3所示,在實際運維中,除了在Uu口采用特殊的UE模擬用戶進行主動式測量(路測)外,其他接口上的外掛設備很少得到使用。

EMS(網元管理系統)采用基于CORBA的北向接口與各網元相連,匯總各網元內部計數器的統計結果,它是整個網絡的組成部分之一,有關網管性能統計規范請參見參考文獻[7],各QoS維度與網管性能統計的對應關系見表1,在業務性能統計上需要注意以下要點。

·由于QoS保證以EPS承載為對象,因此測量粒度必須細化到EPS承載,但在一些情況下,網元以UE為單位進行管理,如移動性管理、控制面異常釋放等,因此需要對消息中的IE(信息單元)進行進一步解碼以統計受影響的E-RAB。

·RRC過程中同時包含了附著、PDN連接、默認承載或專用承載的建立過程,因此RRC成功率包含了對附著成功率、默認承載建立成功率和專用成功建立成功率的統計。

·默認承載建立的過程包含附著和PDN連接建立過程,比專用承載的建立過程要復雜一些,應分開進行統計。

·對于一些業務如VoLTE,需要先建立一條默認承載傳輸SIP信令,然后再建立一條GBR類型的專用承載傳輸話音分組,這樣業務的接通率應為默認承載接通率和專用承載接通率的乘積。

·對于移動性統計,由于eNode B內的切換不通知MME,所以只能獲得對eNode B間的切換性能。

除了上述這些需要注意的要點外,應特別指出:EMS的性能統計僅僅包含EPS網內的網元,無法做到真正的端到端性能統計,如對于話音的SIP會話建立成功率,需要包含IMS內的AS(應用服務器);由于網元只是采集E-RAB級的統計數據,而沒有記錄E-RAB的清單,所以無法將單業務的分段統計性能關聯起來;對于業務完整性的指標,還需要依賴下層IP承載網的相關統計。由此可見,通過EMS只能實現對EPS承載級平均業務性能的監控,在一定程度上實現對QCI級的性能監控,而無法真正實現對具體單個業務的性能監控,要開展基于SLA的網絡服務,需要通過自定義QCI實現,而且用戶數不能超過246個(QCI取值范圍[1,255],扣除規范定義9個),此類服務只能向有限數量的集團客戶開放。

表1 業務需求與KPI的映射關系

通過測量,可以在各個接口上參照表1獲得相應資源的性能統計,以資源標識為索引,與業務資源描述表相關聯,即可實現端到端分業務的性能統計。

5 結束語

基于現有的QoS實現機制、EMS的功能定位和3GPP的網管規范,OSS只能實現網元粒度的資源關聯和QCI粒度的性能統計,與QoS保證要求的端到端的業務粒度和用戶粒度的資源關聯和性能統計還有很大的差距。為實現這個目標,必須借助于外在的被動式測量系統,同時采集控制面和用戶面數據,而采用外掛儀表存在系統維護工作量大、數據采集不完整和數據處理難度大等諸多困難,比較可行的方案是由設備廠商在網元內部以新增板卡的方式實現外掛儀表的功能,但在異構設備組成的網絡中,由于缺乏相應的規范,難以構成一個完整的系統。

1 NGMN Requirement Document.NGMN Recommendations on SON and OAM Requirements,Dec 2008

2 3GPP TS23.203v10.2.0 Release 10.Policy and Charging Control Architecture,2010

3 3GPP TS23.203v8.2.0 Release 8.Policy and Charging Control Architecture,2008

4 3GPP TS23.401v9.4.0 Release 9.General Packet Radio Service(GPRS)Enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)Access,2009

5 3GPP TS36.300v10.2.0 Release 10.Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA)and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN);Overall Description,2010

6 Hannes E.QoS Control in the 3GPP Evolved Packet System.IEEE,2009

7 中國移動通信集團公司.EPS網元統計數據需求規范(1.1.0),2011