基于智慧城市建設(shè)的電信運營商競合研究

劉克飛,謝 浩

1 智慧城市產(chǎn)生的背景

城市發(fā)展的進程不僅體現(xiàn)在城市的工業(yè)化水平,還體現(xiàn)在城市的信息化需求與信息化水平以及城市“兩化”融合的程度。智慧城市作為城市智慧化進程的高級階段,著重在透徹感知、全面互聯(lián)、協(xié)同運轉(zhuǎn)、智慧服務(wù)等方面,對實現(xiàn)“兩化”融合、提高市民幸福指數(shù)、提升城市整體競爭力,最終實現(xiàn)和諧社會的建設(shè)有著不可估量的作用。面向電信行業(yè),政府主導(dǎo)的智慧城市建設(shè)與運營,也為電信運營商創(chuàng)造出合作共贏的大平臺,使電信運營商有機會擺脫傳統(tǒng)市場的紅海競爭,共同發(fā)力“兩化”融合迸發(fā)出的藍海市場。

(1)應(yīng)對公共突發(fā)事件的需要

隨著城市化、工業(yè)化的發(fā)展,人流、物流的密集,天災(zāi)人禍帶來的損失往往比過去慘重得多。美國9·11事件、汶川大地震等突發(fā)事件再次向人們敲起警鐘:人口密集的城市如何才能及時有效地應(yīng)對突發(fā)事件,將損失減少到最低。當(dāng)前,城市重大公共緊急事件應(yīng)急聯(lián)動己經(jīng)成為政府面臨的一大挑戰(zhàn),是智慧城市建設(shè)的現(xiàn)實需要。

(2)信息技術(shù)的發(fā)展和城市信息化的需求

隨著信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、無線通信技術(shù)的迅猛發(fā)展,城市信息化已經(jīng)成為城市現(xiàn)代化發(fā)展的主要趨勢,成為衡量城市競爭力的一項重要內(nèi)容[1]。城市信息化對于提升城市的載體功能、整合社會資源功能、配置生產(chǎn)要素功能和加強城市綜合管理功能,進而解放生產(chǎn)力有著巨大的作用。智慧城市的建設(shè)會更好地實現(xiàn)現(xiàn)代城市“信息集散”的功能,意味著城市功能全面實現(xiàn)智慧化,更好地促進城市的和諧和可持續(xù)發(fā)展。

(3)提高居民生活品質(zhì)和構(gòu)建和諧社會的要求

城市智慧化發(fā)展使得智慧交通、智慧景區(qū)、智慧醫(yī)療等進入了城市市民的生活,創(chuàng)造了高效率和高品質(zhì)的生活環(huán)境,提高了市民日常的生活水平。同時,城市的可持續(xù)發(fā)展要求人與自然和諧共生,協(xié)調(diào)發(fā)展,也是賦予智慧城市建設(shè)的一個重要任務(wù)。

2 智慧城市的定義

智慧城市是指通過互聯(lián)網(wǎng)把無處不在的被植入城市物體的智能傳感器連接起來(物聯(lián)網(wǎng)),實現(xiàn)對現(xiàn)實城市的全面感知,利用云計算等智能處理技術(shù)對海量感知信息進行處理和分析,實現(xiàn)網(wǎng)上城市數(shù)字空間與物聯(lián)網(wǎng)的融合,并發(fā)出指令,統(tǒng)一處理城市管理、市民公共生活等問題,用最少的資源消耗,保證人與環(huán)境的和諧發(fā)展。它標(biāo)志著城市進入信息化發(fā)展的高級階段,是城市競爭力的整體展現(xiàn)。

3 智慧城市的建設(shè)模式

目前,國內(nèi)外有上千個城市紛紛開展以無線城市、智慧城市為主題的城市智慧化建設(shè),并取得了廣泛的社會效應(yīng)。下面簡要介紹一下智慧城市建設(shè)的技術(shù)方案和運營模式。

3.1 網(wǎng)絡(luò)方案

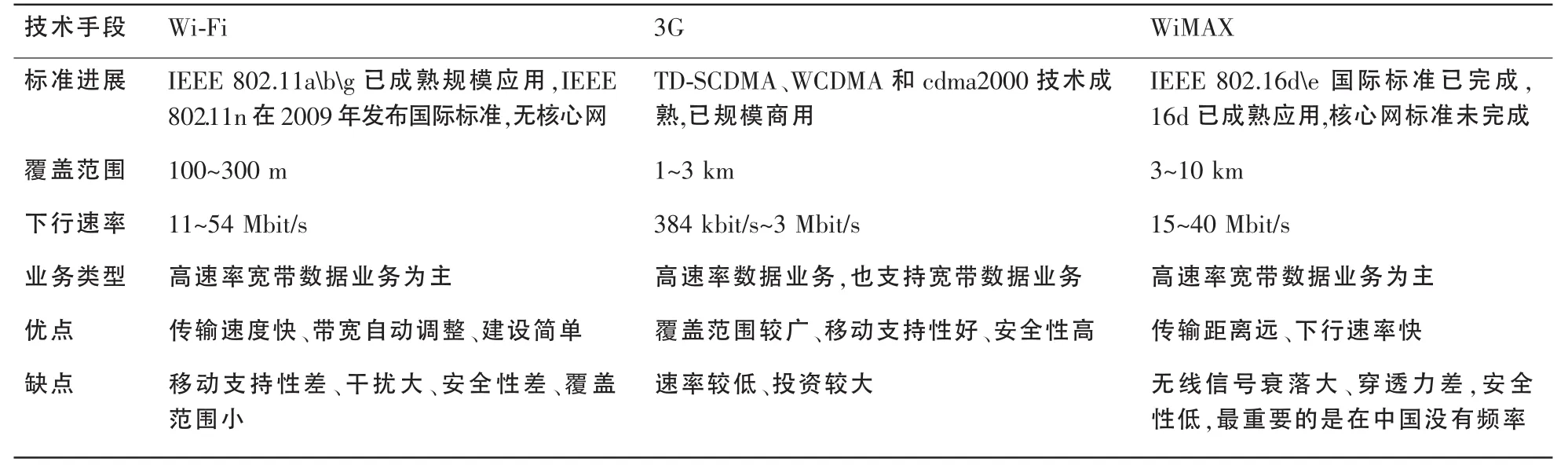

智慧城市建設(shè)的主流技術(shù)主要是以Wi-Fi、3G網(wǎng)絡(luò)(后期為LTE)和WiMAX為代表,分別滿足用戶在固定、游牧和高速移動狀態(tài)下對網(wǎng)絡(luò)的需求[2]。

Wi-Fi主要是一種局域網(wǎng)技術(shù),覆蓋范圍應(yīng)在接入點的100~350 m,下行數(shù)據(jù)傳輸速率為 11~54 Mbit/s,門檻較低,傳輸速率較快,但易受干擾,安全和漫游性較差。

3G是一種廣域網(wǎng)移動通信技術(shù),覆蓋范圍應(yīng)在基站范圍的 1~3 km,下行數(shù)率可保證 384 kbit/s~3 Mbit/s,可實現(xiàn)移動無縫切換,安全性和漫游性較好。

WiMAX也是一種廣域網(wǎng)移動通信技術(shù),覆蓋范圍應(yīng)在基站的 3~10 km,下行速率最高可達 40 Mbit/s,可為3 km內(nèi)移動用戶提供15 Mbit/s的下行傳輸數(shù)率,安全性與漫游性與Wi-Fi相似。但其需要使用的3.3 GHz波段在我國為TD-SCDMA專用。

具體對比見表1。

當(dāng)前,我國智慧城市建設(shè)的技術(shù)主要以3G技術(shù)為主、Wi-Fi技術(shù)為輔的手段[3],在公共熱點地區(qū)用 Wi-Fi來保證用戶高速上網(wǎng)的需求,城市主體采用3G覆蓋來保證市民在日常生活中對網(wǎng)絡(luò)的需求。

3.2 智能技術(shù)

(1)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是實現(xiàn)智慧城市建設(shè)戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)了計算機的聯(lián)網(wǎng),物聯(lián)網(wǎng)則是集傳感器、傳感器網(wǎng)絡(luò)及射頻識別(RFID)等感知技術(shù),通過通信網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能運算技術(shù)等,實現(xiàn)以全面感知、可靠傳輸、智能處理為特征,連接物理世界的網(wǎng)絡(luò)。

(2)云計算平臺

云計算并不是單純的技術(shù)問題,而是一種新的服務(wù)方式。它以應(yīng)用為目的,通過互聯(lián)網(wǎng)將大量的硬件、軟件和數(shù)據(jù)等資源按照一定的結(jié)構(gòu)體系連接起來,并隨應(yīng)用需求的變化不斷調(diào)整結(jié)構(gòu)體系,建立一種內(nèi)耗最小、功效最大的虛擬資源服務(wù)中心,組成一個龐大的資源池,并作為服務(wù)通過網(wǎng)絡(luò)傳輸給用戶[4]。

4 運營模式

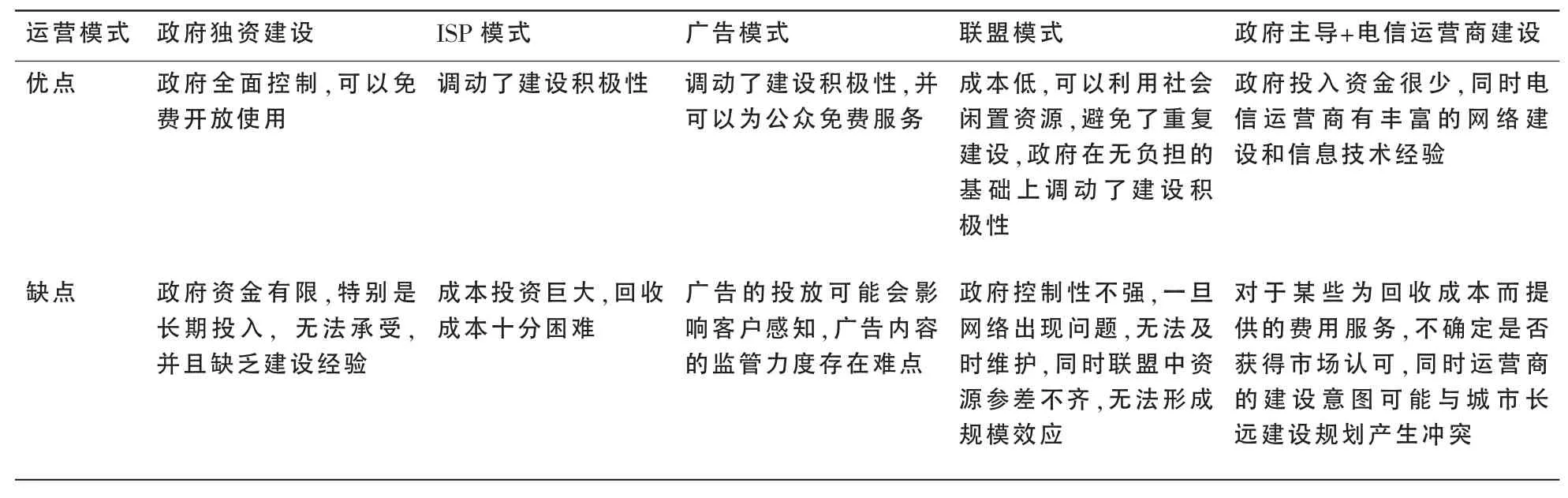

智慧城市主要的運營模式有5種:政府獨資建設(shè)模式、ISP模式、廣告模式、聯(lián)盟模式和“政府主導(dǎo)+電信運營商建設(shè)”模式。

政府獨資建設(shè)模式為政府對智慧城市建設(shè)進行獨立規(guī)劃、投入和維護,建成后免費為政府事業(yè)單位和廣大市民提供服務(wù),如南歐的馬其頓。

ISP模式為政府委托相關(guān)企業(yè)進行建設(shè)。政府承諾承建企業(yè)項目建成后,通過對政府、企業(yè)和普通用戶進行不同業(yè)務(wù)服務(wù)的收費來回收成本,如中國的臺北。

廣告模式是指由政府選擇企業(yè)進行建設(shè),完工后所有業(yè)務(wù)對公眾用戶采取免費形式。而投入的成本允許承建企業(yè)通過賺取商業(yè)廣告的模式進行回收,如英國BT公司。

聯(lián)盟模式是通過加盟商開放自己的資源實現(xiàn)共享,再通過云平臺進行智慧整合,形成智慧城市。而盈利方式主要采取對非加盟的用戶進行收費,但后期維護十分困難。如西班牙FON公司的運營模式。

表1 智慧城市主流技術(shù)模式對比

“政府主導(dǎo)+電信運營商建設(shè)”模式是指政府整體把控,并提供相應(yīng)的政策和資源支撐,說服電信運營商利用所掌握的網(wǎng)絡(luò)和資金進行投入建設(shè)。承諾使用運營商的部分業(yè)務(wù),以幫助運營商回收一定成本。如新加坡的“WireLess@SG 計劃”[2]。

這5種運營模式均有自己的優(yōu)缺點[5],詳細對比見表2。

我國智慧城市建設(shè)絕大部分采取 “政府主導(dǎo)+電信運營商建設(shè)”的模式,主要原因有以下幾點:

· 我國的電信運營商主要是國有大型企業(yè),具有較強的社會公益心和責(zé)任感;

· 電信運營商有著豐富的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)經(jīng)驗、雄厚的資金儲備和較強的信息化業(yè)務(wù)提供能力;

·電信運營商開始大規(guī)模部署3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和升級,與智慧城市的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部分有著相同的訴求。因此,仔細分析各大電信運營商針對智慧城市建設(shè)的規(guī)劃設(shè)計是否能與城市本身特點相契合,就成了建設(shè)智慧城市的關(guān)鍵。

5 電信運營商智慧城市與聚合服務(wù)的融合

5.1 運營商智慧城市建設(shè)

隨著政府政策的大力引導(dǎo),信息化需求的擴大和通信技術(shù)的迅猛發(fā)展,智慧城市已成為城市未來發(fā)展的必然趨勢,這在電信運營商戰(zhàn)略規(guī)劃中的地位舉足輕重。當(dāng)前,三大電信運營商紛紛采取了切實行動和地方政府簽署協(xié)議并啟動建設(shè),為共建智慧城市奠定基礎(chǔ)。

(1)中國移動無線城市建設(shè)

中國移動擁有最龐大的移動手機客戶群體、豐富的信息化運營經(jīng)驗和具有國家戰(zhàn)略意義的自主產(chǎn)權(quán)TD網(wǎng)絡(luò)。基于優(yōu)勢,中國移動提出了建設(shè)無線城市的構(gòu)想。通過強政、興業(yè)、惠民三大主題,為整個城市提供隨時隨地隨需的無線網(wǎng)絡(luò)接入,為政府、企業(yè)、市民提供安全、方便、快捷、高效的無線應(yīng)用服務(wù)。

目前,無線城市已在全國30個省份274個城市上線,相關(guān)應(yīng)用更是超過14 000個。此外,中國移動結(jié)合不同城市的自身特點還推出了很多本地特色應(yīng)用,如廊坊的綜合信息服務(wù)島項目等。

(2)中國聯(lián)通的智慧城市建設(shè)

中國聯(lián)通利用全球普及率最廣的WCDMA制式3G技術(shù),結(jié)合IBM的“智慧地球”,提出了自己的智慧城市建設(shè)構(gòu)想。中國聯(lián)通憑借其全業(yè)務(wù)運營商的優(yōu)勢,在通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和信息服務(wù)等領(lǐng)域,積極與地方政府合作,開展了智慧政府、智慧交通、智能電網(wǎng)、智慧醫(yī)療等建設(shè)。未來計劃發(fā)揮既有技術(shù)、終端等優(yōu)勢,進一步面向公共安全、遠程醫(yī)療、智能家居和環(huán)境監(jiān)測等各個行業(yè)提供全方位服務(wù),從而推動智慧城市的深入建設(shè)。

(3)中國電信的智慧城市建設(shè)

中國電信2011年初正式啟動 “寬帶中國·光網(wǎng)城市”工程,憑借擁有全球最大固定網(wǎng)絡(luò)資源的優(yōu)勢,與政府共同規(guī)劃智慧城市的建設(shè)。中國電信通過與政府合作建設(shè)光網(wǎng)城市,并在此基礎(chǔ)上進行智慧政務(wù)、智慧城管、智慧教育等重點項目的開發(fā),為智慧城市構(gòu)建有線無線相融合的寬帶網(wǎng)絡(luò)以及相關(guān)的綜合業(yè)務(wù)平臺,推動城市信息基礎(chǔ)設(shè)施的升級。

5.2 以聚合服務(wù)促智慧城市發(fā)展

智慧城市已成為現(xiàn)代化建設(shè)、信息化發(fā)展的重要載體,是現(xiàn)代化城市的“第五公共基礎(chǔ)設(shè)施”。智慧城市建設(shè)是一個需要長期技術(shù)資金投入的過程,也需要電信運營商和政府相關(guān)部門通力合作、共同推動的一項惠民工程。由于目前還沒有形成完整和成熟的產(chǎn)業(yè)鏈,當(dāng)前正在建設(shè)或運營的無線城市還未構(gòu)建出清晰的盈利模式。針對此種局面,筆者認為通過聚合服務(wù)的發(fā)展方式,來加強電信運營商在建設(shè)過程中創(chuàng)造核心價值和應(yīng)對風(fēng)險的能力。

表2 5種智慧城市建設(shè)模式對比

聚合服務(wù)是指以企業(yè)和個人的相互作用為基礎(chǔ)的服務(wù)有機體系,成員包括供應(yīng)商、生產(chǎn)者、競爭者和其他風(fēng)險承擔(dān)者。隨著時間的推移,他們共同發(fā)展自身的能力和作用,注意將自身與未來的方向(由一個或數(shù)個中心公司確立的)結(jié)合起來。具體模式就是利用體系中企業(yè)的技術(shù)和平臺,聚集多領(lǐng)域的資源和能力,整合各種信息、內(nèi)容和應(yīng)用,將不同主體提供的各種業(yè)務(wù)和服務(wù)有機地結(jié)合在一起提供給客戶,從而滿足客戶泛在化和一體化的需求,并為客戶創(chuàng)造額外價值的一種服務(wù)。

聚合服務(wù)作為智慧城市發(fā)展模式有以下3方面的優(yōu)勢。

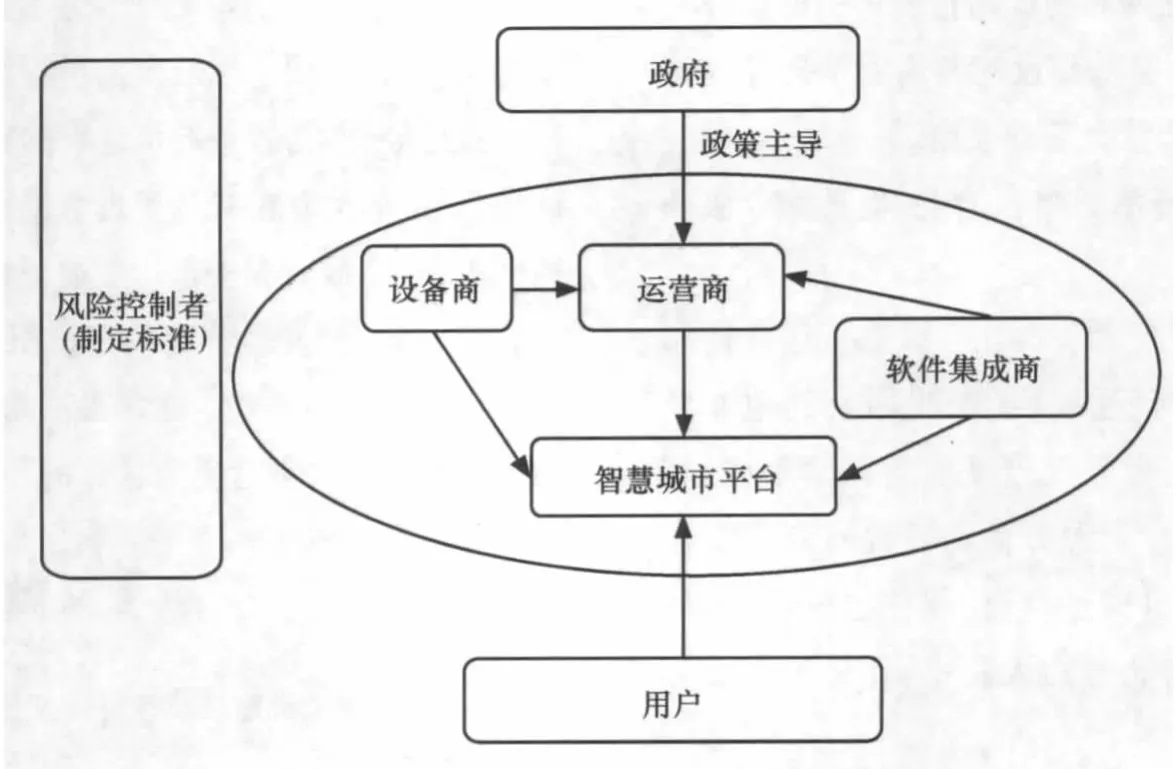

(1)聚合服務(wù)要求各成員企業(yè)要建立自己的特色,避免同質(zhì)競爭

在市場經(jīng)營中,企業(yè)經(jīng)營的產(chǎn)品越相近,它們之間的同質(zhì)程度就越大,競爭就越趨于激烈。為了減少正面沖突,企業(yè)必須發(fā)展與其他企業(yè)不盡相同的特色,找到最能發(fā)揮自己作用的位置。當(dāng)然,有一點是要強調(diào)的,企業(yè)要不斷地發(fā)展創(chuàng)新,擁有其競爭對手所不能仿制、替代或超越的優(yōu)勢。智慧城市建設(shè)過程中涉及政府、市民、運營商、設(shè)備商、軟件集成商和風(fēng)險控制者等各方面成員,需要各司其職,避免沖突,從而降低成本。智慧城市聚合服務(wù)組成如圖1所示。

(2)聚合服務(wù)要求具備核心技術(shù)和架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)

成功的聚合服務(wù)需要擁有一種或幾種可能成為給最終用戶帶來巨大利益的基礎(chǔ)核心技術(shù),而擁有核心技術(shù)的公司也將成為組織者,組織成員為核心技術(shù)提供配套產(chǎn)品和服務(wù)。同時,為了產(chǎn)品能夠更好地融合,也為后續(xù)演變更加穩(wěn)定,聚合服務(wù)需要一定的架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。智慧城市的核心技術(shù)是3G網(wǎng)絡(luò)和相應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)信息化開發(fā)能力,所以聚合服務(wù)的組織者即為三大電信運營商。而架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計,政府相關(guān)部門和信息化協(xié)會最為適合。這與我國智慧城市建設(shè)的主流建設(shè)模式——“政府主導(dǎo)+電信運營商建設(shè)”的模式完全吻合。

(3)聚合服務(wù)有能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟、客戶全面體驗和持續(xù)創(chuàng)新的特點

聚合服務(wù)核心產(chǎn)品或服務(wù)的推出應(yīng)能帶來大量的銷售,形成巨大的規(guī)模經(jīng)濟。聚合服務(wù)提倡“全面體驗”的推廣模式,在體驗核心產(chǎn)品的同時推廣各種豐富客戶體驗的補充性產(chǎn)品。在產(chǎn)品的規(guī)模推廣過程中,企業(yè)將確信核心業(yè)務(wù)不僅現(xiàn)在能給他們帶來利益,而且在未來他們也將受益。促使其持續(xù)加強創(chuàng)新能力,以保證業(yè)務(wù)的長期有效發(fā)展。智慧城市聚合服務(wù)的發(fā)展模式,將使電信運營商認識到規(guī)模效益的可觀,同時也讓軟件集成商看到客戶群體的龐大,督促運營商、集成商不斷創(chuàng)造有需求的應(yīng)用,利用全面體驗的方式進行推廣,反過來進一步促進智慧城市規(guī)模化運營。

6 圍繞智慧城市建設(shè)模式做好電信運營商競合

結(jié)合我國的國情和智慧城市聚合服務(wù)的建設(shè)特點,筆者認為政府應(yīng)該在建設(shè)好智慧城市的同時,推動電信運營商深入競合的開展,改變當(dāng)前電信業(yè)同質(zhì)競爭的惡性循環(huán)局面。政府在智慧城市建設(shè)中發(fā)揮著主導(dǎo)性的作用,以此推動在運營商競合的過程中起到關(guān)鍵性的作用。整體上可以從以下幾方面著手。

圖1智慧城市聚合服務(wù)組成示意

(1)高度重視,有序推進

建設(shè)智慧城市是加快工業(yè)化和信息化融合的重要抓手,也是推動轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展的重要手段,地方政府應(yīng)當(dāng)從全局發(fā)展高度給予足夠的重視,應(yīng)該確定一個強有力的主導(dǎo)部門和相應(yīng)的支持體系來有序推進智慧城市的建設(shè)工作。明確主導(dǎo)部門牽頭制定《智慧城市實施方案》,制定發(fā)展目標(biāo)、建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局以及公共技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè)計劃。研究制定智慧城市建設(shè)的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),為智慧城市順利推動打下良好基礎(chǔ),擔(dān)好聚合服務(wù)體系中指導(dǎo)和控制的重任。

(2)充分發(fā)揮當(dāng)?shù)赝ㄐ殴芾砭肿饔茫訌婋娦胚\營商競合引導(dǎo)

政府在部署智慧城市建設(shè)的同時,需要充分發(fā)揮通信管理局的職能作用,依托通信管理局來推動智慧城市建設(shè)中電信運營商間的合作共贏。基于3家運營商的資源和優(yōu)勢,出臺相關(guān)政策進行引導(dǎo),取長補短,協(xié)同打造一流的智慧城市,進而實現(xiàn)不同運營商的客戶,在智慧城市的感知相同。在監(jiān)管的角度放眼全局,促使運營商在參與智慧城市建設(shè)的同時,構(gòu)建面向智慧城市等領(lǐng)域的橫向戰(zhàn)略聯(lián)盟,逐步實現(xiàn)博弈理論上的帕累托最優(yōu),從而推動電信業(yè)國有資產(chǎn)保值增值這一基本目標(biāo)的實現(xiàn)。

(3)加快城市基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進度

智慧城市的建設(shè)需要有穩(wěn)定、快速的傳輸網(wǎng)絡(luò)支撐,這需要政府相關(guān)部門制定智慧城市基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的優(yōu)惠政策,同時推動電信運營商深入做好共建共享的相關(guān)工作。通過互聯(lián)網(wǎng)、現(xiàn)代通信網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)把城市中的物理基礎(chǔ)設(shè)施、信息基礎(chǔ)設(shè)施、社會基礎(chǔ)設(shè)施和商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施連接起來,建設(shè)成新一代的智慧化基礎(chǔ)設(shè)施。

(4)加快網(wǎng)絡(luò)和信息資源的整合力度,促進聚合服務(wù)體系的建立

網(wǎng)絡(luò)整合方面需要政府牽頭,讓3家電信運營商和廣電公司將已有的電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、電視網(wǎng)及其他非經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)融為一體,并切實做好互連互通的保障工作,實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)上的無縫覆蓋;信息資源方面需要政府牽頭搭建一個數(shù)據(jù)共享中心,鼓勵電信運營商、軟件集成商、硬件設(shè)備商和其他領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)加入其中,促進聚合服務(wù)體系的建立。

(5)加大城市管理的信息化進程

智慧城市的建設(shè)要充分利用物聯(lián)網(wǎng)和云計算技術(shù)的支撐,通過物聯(lián)網(wǎng)的全面感知、智慧傳送與云計算多源異構(gòu)數(shù)據(jù)的融合處理,進行城市管理的智慧反應(yīng)。上述技術(shù)正是電信運營商的主流成熟技術(shù),政府可以協(xié)調(diào)3家運營商合作實施物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目與搭建云計算共享平臺,讓運營商在參與智慧城市建設(shè)的同時獲得可觀的收益,從而提高運營商建設(shè)智慧城市的積極性。

(6)創(chuàng)造盈利空間,實現(xiàn)良性運營

智慧城市通過網(wǎng)絡(luò)、信息等方面的整合,利用物聯(lián)網(wǎng)和云計算技術(shù)可以為市民提供各項服務(wù)。但由于市民從事的職業(yè)、愛好和需求不同,對于智慧城市的服務(wù)需求也各不相同。這就為智慧城市的承建者——電信運營商提供盈利的可能。政府可以引導(dǎo)運營商根據(jù)不同市民的需求,推出不同特色的應(yīng)用服務(wù):如免費類的水電煤氣費查詢、公交車到站查詢、政務(wù)預(yù)約辦理等服務(wù)。這種免費類服務(wù)分為兩種實現(xiàn)模式:一種是限時免費模式,即通過手機認證方式,對用戶查詢信息的時間做一定限制,避免用戶時刻在線,造成Wi-Fi AP擁堵,瀏覽速度變慢;另一種是運營商為星巴克、必勝客等公共商戶免費搭建Wi-Fi熱點,公共商戶向其顧客提供免費Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的同時,使用運營商其他信息化產(chǎn)品。通過向基礎(chǔ)客戶提供免費實用類服務(wù)黏住客戶,向有特殊需求的客戶提供增值類服務(wù)進行收費,運營商之間合作分成共同開發(fā)藍海市場,實現(xiàn)智慧城市規(guī)模收益的良性運營模式。

7 結(jié)束語

電信運營商在智慧城市領(lǐng)域的競合不僅有利于電信業(yè)的整體發(fā)展,而且有利于深度促進“兩化”融合,提高城市的競爭力,進而實現(xiàn)城市的可持續(xù)發(fā)展。近年來,國內(nèi)外的實踐已經(jīng)證明,智慧城市建設(shè)的核心問題是運營模式的問題,正確的運營模式是實現(xiàn)智慧城市建設(shè)健康持續(xù)發(fā)展的基本保證。政府相關(guān)部門需要正確引導(dǎo)電信運營商之間的合作共贏,激發(fā)運營商的建設(shè)積極性,并規(guī)劃好聚合服務(wù)的運營與盈利模式,在深入推動城市化進程的同時,也為電信業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造更為良好的環(huán)境。

1 葉亞芝.智能城市建設(shè)及評價體系.北京交通大學(xué)碩士學(xué)位論文,2007

2 楊運平,祁權(quán)生.“無線城市”主流技術(shù)及運營模式.通信與信息技術(shù),2010(3)

3 劉磊,王亦斌.電信運營商“無線城市”發(fā)展策略探討.郵電技術(shù)設(shè)計,2010(3)

4 王家耀,劉嶸,成毅等.讓城市更智慧.測繪科學(xué)技術(shù)學(xué)報,2011(28)

5 戴建華,黃亮.“運營商主導(dǎo)、全民共建”無線城市運營模式探索.移動通信,2009(11)

6鄭大永,鄭宏劍.再創(chuàng)無線城市發(fā)展新模式——剖析中國新一輪無線城市發(fā)展熱潮.中國電信業(yè),2009(11)

7 胡小明.智慧城市的思維邏輯.電子政務(wù),2011(6)

8 郭哲.基于商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的無線城市建設(shè)研究.北京郵電大學(xué)碩士學(xué)位論文,2009

9 王寶華.中國特色無線城市投資運營模式研究.北京郵電大學(xué)碩士學(xué)位論文,2009