子宮肌瘤伴糖尿病患者采用手術室護理干預的應用效果

陳雪茹

[摘要] 目的 對子宮肌瘤伴糖尿病患者采用手術室護理干預的應用效果進行探討。 方法 選擇在2017年5月—2018年11月來該院進行治療的子宮肌瘤伴糖尿病患者62例,分為A組與B組,每組各31例,B組子宮肌瘤伴糖尿病患者在手術前嚴格控制血糖指標,并實施常規護理,A組在B組的基礎上實施手術室護理干預。比對兩組患者的護理效果。結果 A組子宮肌瘤伴糖尿病患者護理總滿意度、血糖指標情況、并發癥的發生率等指標較B組子宮肌瘤伴糖尿病患者的有優勢,在實施護理后,A組子宮肌瘤伴糖尿病患者的心理狀況也較B組的有優勢(P<0.05)。結論 給予子宮肌瘤伴糖尿病患者應用手術室護理干預能夠有效提高患者的臨床總滿意度,改善患者的心理狀態,控制患者的血糖水平,臨床應用價值較為顯著。

[關鍵詞] 手術室護理干預;子宮肌瘤伴糖尿病患者;護理效果

[中圖分類號] R587.1? ? ? ? ? [文獻標識碼] A? ? ? ? ? [文章編號] 1672-4062(2019)07(b)-0147-02

子宮肌瘤在臨床上屬于較為常見的一種良性腫瘤,該種疾病的發病機制目前尚沒有明確的界定。子宮肌瘤常發病與40~50歲的婦女群體[1]。子宮肌瘤的臨床表現主要有月經量增多、腰酸、貧血、排尿困難等。近些年來,子宮肌瘤伴糖尿病的患者占比逐漸增高。該類患者的手術治療具有較多的風險因素。而對于該類患者的圍術期護理也較為復雜。因此,對于探討加強子宮肌瘤伴糖尿病患者的有效護理干預極為重要。該文將2017年5月—2018年11月該院收治的62例患者探討子宮肌瘤伴糖尿病患者采用手術室護理干預的應用效果。報道如下。

1? 資料與方法

1.1? 一般資料

選擇來該院進行治療的子宮肌瘤伴糖尿病患者62例,分為A組與B組,每組各31例,B組子宮肌瘤伴糖尿病患者在手術前嚴格控制血糖指標,并實施常規護理,A組子宮肌瘤伴糖尿病患者在B組子宮肌瘤伴糖尿病患者的基礎上實施手術室護理干預。比對兩組患者的護理效果。患者的年齡均為28~55歲,平均年齡均為(40.31±14.05)歲,患者的糖尿病病程均為1~9年。平均糖尿病病程均為(4.08±3.64)年,患者的子宮肌瘤病程為5個月~4年,平均(2.18±2.86)年。患者的糖尿病病程、年齡、子宮肌瘤病程等數據差異無統計學意義(P>0.05),可進行比對。

1.2? 方法

B組子宮肌瘤伴糖尿病患者在手術前嚴格控制血糖指標,并實施常規護理:子宮肌瘤伴糖尿病患者進行術前訪視,將手術環境、手術方法、以及注意事項等向子宮肌瘤伴糖尿病患者講述;在術中積極配合手術醫生與麻醉醫生;在術后與病區護士做好交接[2]。

A組子宮肌瘤伴糖尿病患者在B組子宮肌瘤伴糖尿病患者的基礎上實施手術室護理干預:①術前護理干預:仔細詢查患者的過敏史、病史、手術史、手術類別,麻醉方式等各項基本指標。有效地評估子宮肌瘤伴糖尿病患者的現有病情及心理狀態[3]。根據詢查與評估結果為子宮肌瘤伴糖尿病患者制定合理的護理方案。同時,需要向子宮肌瘤伴糖尿病患者介紹與子宮肌瘤伴糖尿病、手術有關的知識、注意事項等。護理人員要與患者進行溝通,緩解患者的不良情緒,促進其手術的成功。②術中護理干預:護理人員在手術中要嚴密的監測對患者的各項身體指標。如果患者在手術中出現不良反應情況,需要及時向主治醫師匯報,并根據主治醫師的囑咐進行處理[4];③術后護理干預:在患者手術結束后,對患者的傷口進行包扎、引流等操作。做好相關的交接工作。注意對子宮肌瘤伴糖尿病患者的手術切口進行密切的觀察,對患者的排便排尿情況、出血情況等進行觀察記錄。此外,還要做好患者病房的清潔工作,保持病房的通風、消毒,維持好病房的溫度,溫度要在患者能接受的適宜溫度,此外,要對患者的血糖情況做好控制,做好一系列常見并發癥的預防。

1.3? 評價指標

對A組子宮肌瘤伴糖尿病患者與B組子宮肌瘤伴糖尿病患者的護理效果進行觀察分析,并加以進行比較。

1.4? 統計方法

用SPSS 19.0統計學軟件對子宮肌瘤伴糖尿病患者數據行統計分析,檢驗子宮肌瘤伴糖尿病患者的計量資料用(x±s)表示,進行t檢驗,子宮肌瘤伴糖尿病患者的計數資料用[n(%)]表示,進行χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2? 結果

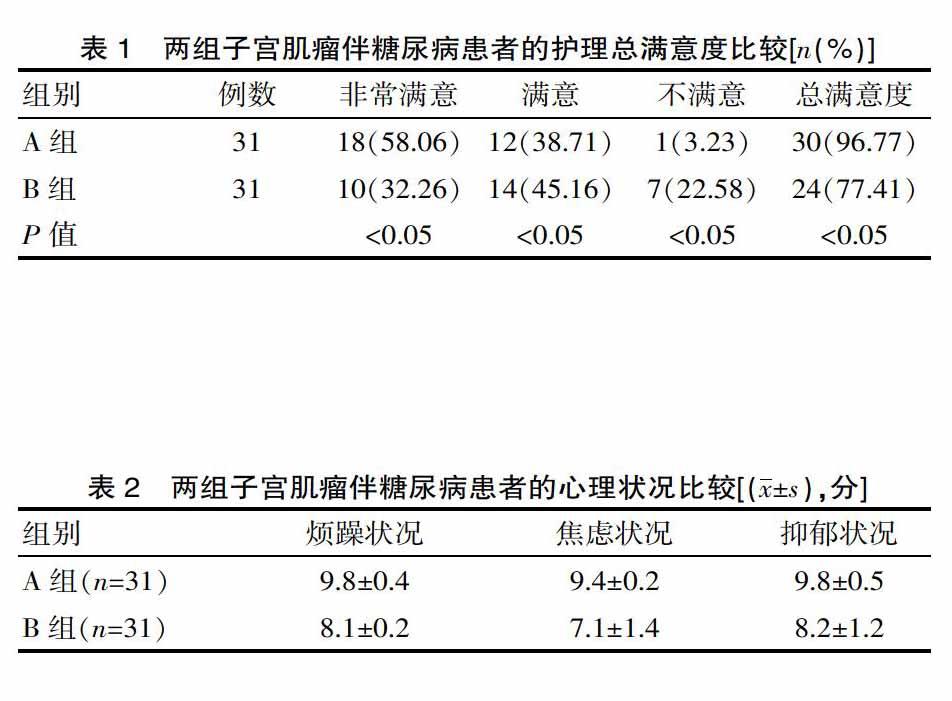

A組子宮肌瘤伴糖尿病患者護理總滿意度較B組的優(P<0.05)。見表1。

A組子宮肌瘤伴糖尿病患者的心理狀況較B組的優(P<0.05),見表2。

兩組子宮肌瘤伴糖尿病患者經護理后,A組子宮肌瘤伴糖尿病患者的 FPG 為(6.01±0.87)mmol/L、HbA1c為(6.75±0.72)%、2 hPG 為(7.47±.2.09 )mmol/L、,B組子宮肌瘤伴糖尿病患者的 FPG為(8.11±1.02)mmol/L、2 hPG為(9.57±2.30)mmol/L、HbA1c為(8.95±0.91)%,A組子宮肌瘤伴糖尿病患者的血糖指標明顯優于B組子宮肌瘤伴糖尿病患者的,兩組差異有統計學意義(P<0.05)。

兩組子宮肌瘤伴糖尿病患者的并發癥發生情況比較,兩組患者在經過不同的護理干預措施進行護理之后,B組患者有7例患者出現并發癥的情況,并發癥發生概率為22.58%,A組患者僅有1例患者出現并發癥的情況,并發癥情況發生的概率為3.23%。經比對,A組患者在實施手術室護理干預后的并發癥發生情況較B組的少(P<0.05)。

3? 討論

手術治療對于子宮肌瘤伴糖尿病患者的機體損傷較大。子宮肌瘤伴糖尿病患者在實施手術治療后,極易因為自身的機體抵抗力下降而出現并發癥的情況[5]。因此對于子宮肌瘤伴糖尿病患者的有效護理是較為重要的。在臨床上對于子宮肌瘤伴糖尿病患者的護理干預一般有常規護理與手術室護理干預。據有關數據顯示,子宮肌瘤伴糖尿病患者在實施常規護理后的護理效果較不理想,患者在實施該項護理方案后,還是有部分患者出現并發癥的情況[6]。近些年來,手術室護理干預逐漸被臨床護理所重視。手術室護理干預對于子宮肌瘤伴糖尿患者的護理效果較為顯著,患者在實施手術室護理干預后,其護理總滿意度提高了,也在一定程度上改善了患者的心理狀況,控制患者的血糖指標。因此,臨床護理上需要加強對于子宮肌瘤伴糖尿病患者的手術室護理干預,確保子宮肌瘤伴糖尿病患者手術的順利進展[7]。在該次研究中,選擇來該院實施治療的子宮肌瘤伴糖尿病患者,并分為A、B兩組。B組子宮肌瘤伴糖尿病患者在手術前嚴格控制血糖指標,并實施常規護理,A組在B組的基礎上實施手術室護理干預。經過研究表明A組子宮肌瘤伴糖尿病患者經過實施手術室護理干預后的護理效果較B組子宮肌瘤患者實施常規護理的優:A組子宮肌瘤伴糖尿病患者護理總滿意度、血糖指標情況、并發癥的發生率等指標較B組子宮肌瘤伴糖尿病患者的優,在實施護理后,A組子宮肌瘤伴糖尿病患者的心理狀況也較B組的優(P<0.05)。

綜上所述,給予子宮肌瘤伴糖尿病患者應用手術室護理干預進行護理的效果較佳。不僅可以提高患者的護理總滿意度,改善患者的心理狀況,還能有效控制患者的血糖情況,減少患者在術后出現并發癥的情況。值得在臨床上加以應用。

[參考文獻]

[1]? 艾云香, 羅小燕. 子宮肌瘤伴糖尿病患者采用手術室護理干預的應用效果[J]. 糖尿病新世界, 2016, 19(24):180-181.

[2]? 盧海芹. 手術室護理干預在子宮肌瘤伴糖尿病患者中的應用[J]. 糖尿病新世界, 2016, 19(11):130-131.

[3]? 許燕紅. 子宮肌瘤合并糖尿病患者采用手術室護理干預對手術效果的影響[J]. 糖尿病新世界, 2016, 19(21):168-169.

[4]? 覃玉娥. 護理干預在子宮肌瘤伴糖尿病患者圍手術期的應用研究[J]. 糖尿病新世界, 2016, 19(3):156-158.

[5]? 鄶小杰. 子宮肌瘤伴糖尿病患者圍手術期采用護理干預的臨床探究[J]. 當代醫學, 2016, 22(28):116-117.

[6]? 陳飛飛. 手術室護理干預在子宮肌瘤伴糖尿病患者中的應用[J]. 糖尿病新世界, 2017, 20(7):24-25.

[7]? 趙天瑤,金香花,宗可心,等.子宮肌瘤合并糖尿病患者采用手術室護理干預的價值[J].糖尿病新世界,2018,21(1):174-175.

(收稿日期:2019-04-27)