航天攝影,追求新聞與藝術(shù)的結(jié)合

2011年,通過發(fā)射天宮一號目標(biāo)飛行器和神舟八號飛船,我國拉開空間站建設(shè)的大幕,標(biāo)志著中國航天事業(yè)又進入了一個新的發(fā)展時期。

宇宙探索神秘而富于魅力,無論是國際的還是中國的航天活動,都是科學(xué)技術(shù)發(fā)展的代表和人類文明進步的象征;都是氣勢恢弘、撼人心魄、讓人無法忘記的活動。因此,航天作為新聞攝影的一大題材,為攝影工作者提供了很好的實踐機會。但面對這些獨具特色的機會,攝影工作者不僅要完成記錄歷史的使命,還應(yīng)以藝術(shù)家的眼光,去審視每一次機會,追求新聞攝影與藝術(shù)攝影的結(jié)合美,賦予記錄過程以創(chuàng)作的意義,使這類新聞圖片成為既符合新聞規(guī)律,又具有史料價值,且具有藝術(shù)美的作品。

大自然與現(xiàn)代高科技的結(jié)合美

追求自然美是攝影者的根本出發(fā)點,天人合一才能產(chǎn)生和諧美的作品。

首先,深度貼近大自然的發(fā)射場所提供的結(jié)合點。由于受早期軍事目的、高風(fēng)險和航天器進入空間軌道等要求,世界上絕大多數(shù)航天發(fā)射場要么建在人煙稀少的地方,要么建在大山溝里,或建在大海邊。我國的四大發(fā)射場,最早建成的酒泉發(fā)射場,坐落在大西北的戈壁沙灘上;太原發(fā)射場建在晉西北的小高原上;西昌發(fā)射場則建在四季常青的大涼山里;海南發(fā)射場新建在風(fēng)光旖旎的南海岸邊。在國外,俄羅斯的拜克努爾發(fā)射場建在半沙漠地區(qū);美國的肯尼迪航天中心建在美國東海岸的梅里特島;歐洲航空局開展航天活動的主要場所在法屬圭亞那的草原上;日本的航天中心建在九州島南的種子島上。以上地方大多數(shù)都遠離人口密集區(qū),有的還處在十分荒涼的地區(qū),但也正是這樣,發(fā)射場具有了自己明顯的特性——深度貼近大自然,并時時向人們展示其與大自然天人合一之美。

其次,研究發(fā)射場的環(huán)境,利用好每一個結(jié)合點。航天發(fā)射是計劃性很強的活動,只要發(fā)射時間確定下來,就很少會有改變,所以季節(jié)和天氣情況對發(fā)射活動的約束和影響不大。在酒泉衛(wèi)星發(fā)射場,發(fā)射返回式衛(wèi)星時的溫度有時高達50多攝氏度。而神舟六號載人航天活動,2名航天員是在大雪紛飛中出征的,飛船則是在雪后云層依然很厚的天氣情況下發(fā)射的。在太原衛(wèi)星發(fā)射場,冒著零下30多攝氏度嚴(yán)寒發(fā)射衛(wèi)星已不是什么稀罕事。在西昌衛(wèi)星發(fā)射場,頂著大雨發(fā)射衛(wèi)星也曾有過。因此,不同的季節(jié)、不同的氣象條件,給每一次發(fā)射活動都提供了不同的發(fā)射環(huán)境,也給攝影工作者提出了不同的拍攝要求。

在一馬平川的酒泉發(fā)射場上,有時會在烈日高照、萬里無云的高溫環(huán)境下發(fā)射。此時對相機的防護問題、色溫、測光點、前后景的景深有影響等等,如果事先不研究不嘗試,拍攝結(jié)果很有可能就是一個簡單記錄的片子甚至失敗。而在一輪明月高懸的夜晚發(fā)射,如何借用明月,借用月光,如何在火箭發(fā)射時不造成箭頭部分曝光嚴(yán)重不足、而火箭噴出的五彩火焰因曝光過度又慘白一片,使美麗的畫面失去活力。這些都需要我們經(jīng)過大量實踐,去研究、探索和總結(jié)。

再者,分析不同發(fā)射活動的特點,讓每一個結(jié)合點都能撞擊出不同的火花。每年,世界航天發(fā)射活動都有上百次;我國的航天發(fā)射活動近年來每年達到十多次。這些航天發(fā)射活動涉及的面很廣,有載人航天的,有月球探測的,還有發(fā)射太空望遠鏡,等等。所以,能否根據(jù)不同的航天活動,讓每一次的結(jié)合點都能撞擊出新的火花,是需要攝影者事先進行充分分析和研究的。

美國航天飛機在30年的航天活動中,因在大海邊發(fā)射,又因多數(shù)時間是載人飛行,要與空間站對接,還要返回地球,所以無論是什么時候發(fā)射,都備受各界的關(guān)注。在記錄航天飛機飛行活動中,攝影工作者更是傾注了無限的心血。所以,拍攝的航天飛機飛行活動的圖片,不僅有藍天白云下的浪漫,也有朝陽和晚霞下的壯美;起飛過程中的突然爆炸更是讓人刻骨銘心。

我國的神舟七號飛船,在完成航天員出艙活動后,黃昏時飄落在內(nèi)蒙古大草原上。當(dāng)三名航天員帶著勝利的微笑出艙的那一刻,金色的夕陽照在回收場地上,吸引了眾多的在場攝影者。

新聞價值與藝術(shù)價值的結(jié)合

新聞價值和形象價值歷來被認(rèn)為是新聞攝影的兩大要素。就新聞價值來講,航天新聞的價值與生俱來,不論是衛(wèi)星還是飛船,都是重大新聞。形象價值主要是指新聞?wù)掌囊曈X沖擊力或視覺吸引力。在對有關(guān)的調(diào)查中發(fā)現(xiàn),讀者往往把形象價值放在首位。所以,如果將航天新聞攝影天生價值高的優(yōu)勢與藝術(shù)攝影所能產(chǎn)生出的大視覺沖擊力結(jié)合起來,就一定能滿足讀者的需求,抓住更多人的眼球。如何做到?我認(rèn)為,應(yīng)充分利用航天發(fā)射活動突發(fā)性不強、記者又能提前數(shù)天進入發(fā)射場的特點,在拍攝前充分考慮發(fā)射場各自不同的地理、氣象、景色等特點,用藝術(shù)攝影的思路,選擇最佳結(jié)合點進行拍攝,將新聞攝影中追求的強動感與藝術(shù)攝影中的構(gòu)圖和用光結(jié)合起來,使航天發(fā)射中最具動感的瞬間視覺沖擊力的效應(yīng)更大。

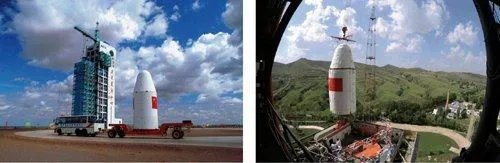

在酒泉發(fā)射場,衛(wèi)星在總裝、測試后轉(zhuǎn)運到發(fā)射塔前與火箭對接。荊鷹 攝

衛(wèi)星在發(fā)射場與火箭對接。南勇 攝

在太原發(fā)射場,雪后發(fā)射衛(wèi)星。馬驥 攝

神舟飛船在雪后的濃云氣象條件下起飛。武鎧 攝