武漢市系列比例尺基本地形圖的數據整合與縮編更新

鄭鳳嬌,王祥

(武漢市測繪研究院,湖北 武漢 430022)

基本比例尺地形圖生產是武漢市基礎測繪工作的重點之一,它是開展城市建設、規劃、土地管理等各項工作的基礎圖件,在城市建設項目規劃、審批、設計以及最終完工驗收等階段發揮了重要作用。隨著基礎測繪工作的不斷深入,武漢市系列比例尺數字地形圖的生產逐步實現了全市不同層次的覆蓋,如1∶500地形圖覆蓋中環范圍及兩個經濟開發區;1∶2 000及1∶5 000地形圖覆蓋外環范圍;1∶10 000地形圖覆蓋全市域。根據武漢市發展特點,武漢市地形圖要逐步形成“0124”的更新周期,即 1∶500地形圖實時更新,1∶2 000地形圖每年更新一次,1∶5 000地形圖兩年更新一次,1∶10 000地形圖4年更新一次。

本文從經費的投入、計劃管理、技術規范標準、平臺建設、數據分發服務等方面探討了建立有效的系列基本比例尺數據整合與縮編更新機制。

1 地形圖整合與更新的現狀

目前,地形圖數據更新主要有3種方式:通過航測法全面更新、內業外業一體化重點更新、工程資料縮編實時更新。自“十五”以來,武漢市基礎測繪更新工作在基礎測繪經費的支撐和保障下不斷開展,采取分區劃片的模式對武漢市中心城區范圍內的1∶2 000地形圖,利用航攝影像先后進行了6次全面對照更新。逐步實現了中心城區定期更新(影像更新,每年一次),重點區域動態更新(外業更新),重大工程實時更新(內業更新),極大地改變了1∶2 000地形圖現勢性差的問題。至此,武漢市測繪研究院1∶2 000地形圖更新維護機制已基本形成,為實現“一次更新,多圖聯動”,系列比例尺更新維護機制和數據整合平臺還有待完善。

2 現有數據分析

“數據”是武漢市測繪研究院的核心資源優勢,隨著基礎測繪工作的開展,數據的種類及成果形式越來越多。武漢市測繪研究院保存有系列比例尺數字地形圖(DLG)、數字正射影像圖(DOM)、各類工程(地籍、竣工、紅線)等多種數據,目前有大量可用于地形圖更新的測繪工程數據,如:紅線放線及驗線、竣工、地籍、管線及工程地形圖數據;還有 1∶500、1∶2 000、1∶5 000、1∶10 000系列比例尺基本圖數據。如果將這些數據有效整合,可用于系列比例尺地形圖的縮編更新,有效地提高更新效率。

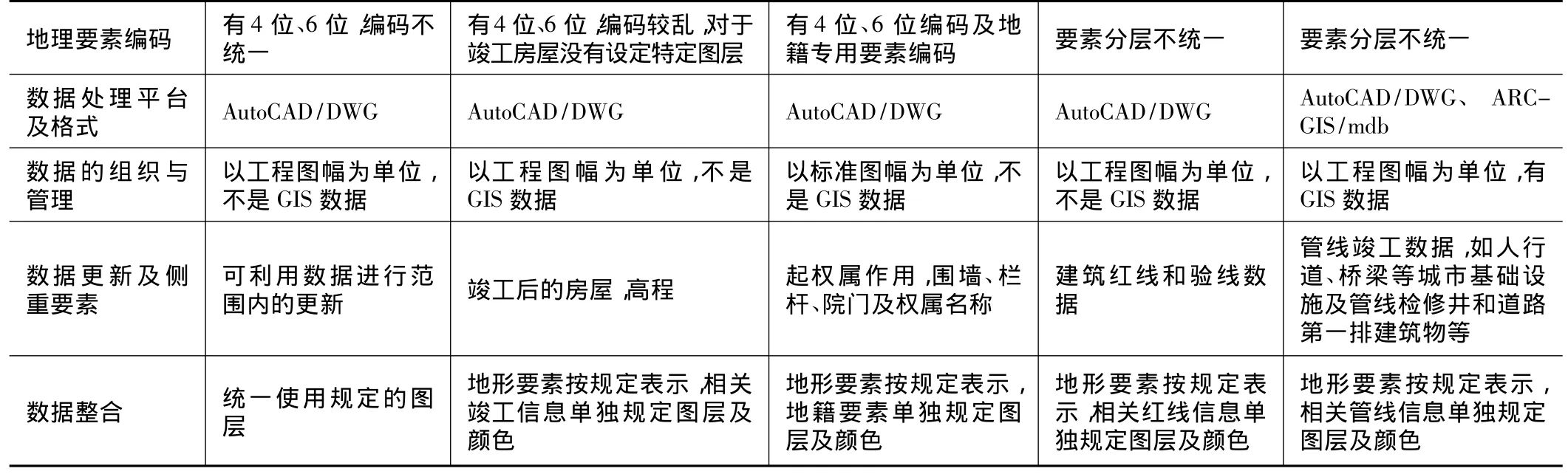

2.1 工程資料分析

工程資料分析表表1

續表1

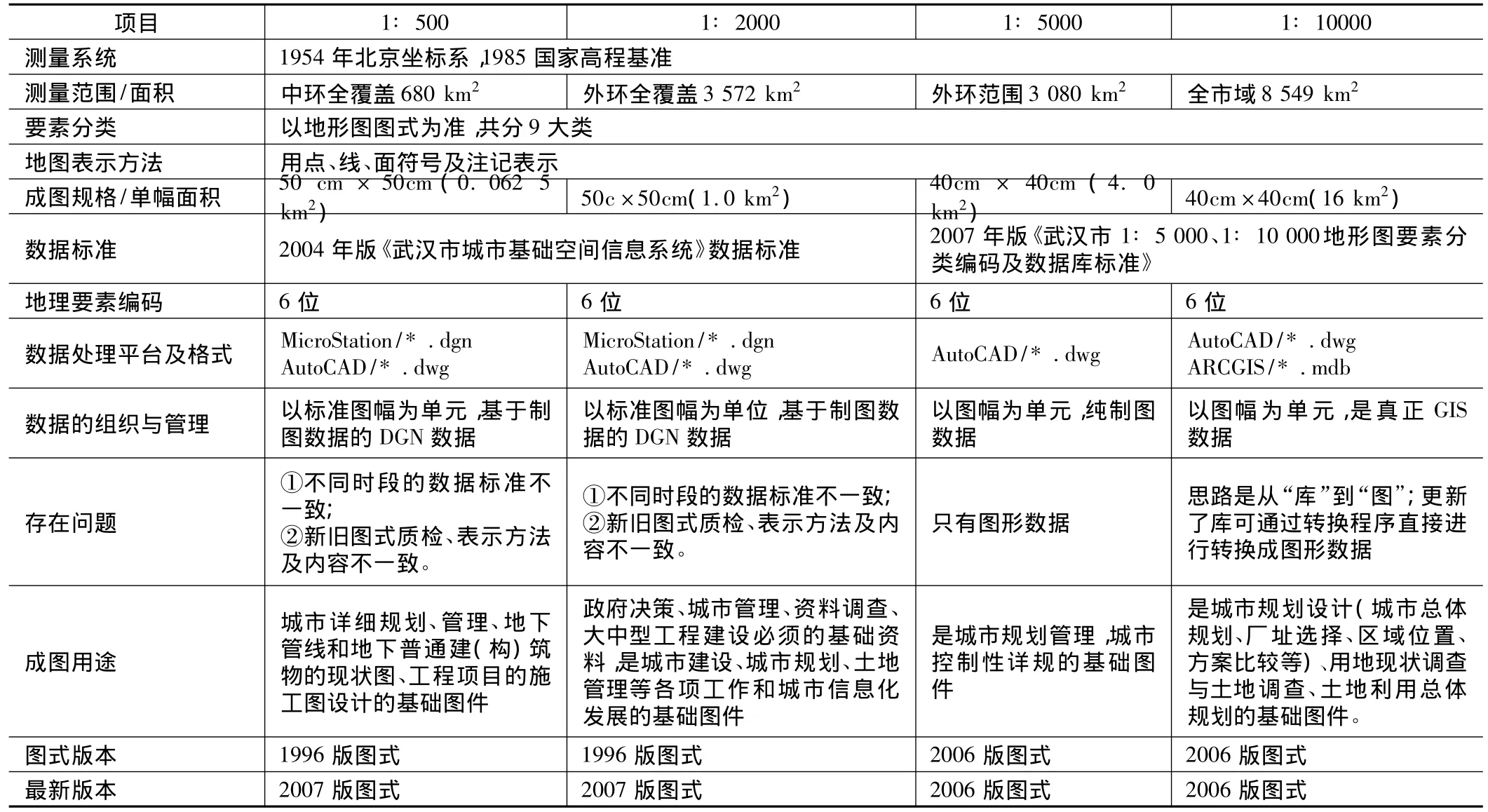

2.2 系列比例尺基本地形圖分析

系列比例尺基本地形圖分析表表2

3 數據差異和問題

通過對現有數據分析,我們發現工程圖如竣工圖、管線圖、紅線圖等都是以地形圖為基礎,加載專題信息,內容側重于專題信息表達,只為單純滿足甲方供圖需要,很少顧及數據質量及其后期應用研究。由于不同時期的生產技術、采集平臺、生產流程,以及對數據的認識不同,造成了數據格式、作業平臺、要素內容等差異。

3.1 數據形式不統一

數據標準的制定是在數據的生產過程中不斷完善,由于不同階段對數據的認識及技術要求不同,現有數據在格式、要素編碼原則、數據庫結構以及數據要素內容、符號等存在差異。主要存在地形圖版本差異、數據組織理念、數據采集內容的差異。如“十五”期間生產的1∶500、1∶2 000地形圖數據,主要是基于傳統制圖輸出的理念進行組織和生產,單純進行要素分類和房屋關聯,沒有嚴格的數據拓撲關系;而1∶10 000地形圖數據是基于Geodatabase的ArcGIS數據庫數據,既能滿足數據的查詢與分析,同時可通過轉換程序,生產制圖數據,數據庫擴充性較好,能夠增補其他信息。此外,外業工程數據的采集規則、數據的分層等沒有嚴格按照現有數據標準進行生產,存在空間邏輯錯誤、重復線、交叉線、懸掛點及不合理的斷線等,導致數據更新需重新繪制,可利用數據關聯性差,增加數據的更新難度。

3.2 作業軟件平臺不一致

工程數據是在AutoCAD下進行編輯成圖;1∶500、1∶2 000基本圖成圖數據均是在MicroStation平臺下進行編輯成圖的DGN格式,通過FME轉換后,提供滿足甲方需要的 DWG格式數據;1∶5 000、1∶10 000地形圖是在ArcGIS平臺下進行數據的建庫,通過武漢市測繪研究院開發的轉換模塊,能夠提供滿足需要的DWG格式數據。

3.3 利用資料要素信息內容不同

工程數據如紅線、竣工、地籍等只側重于專題要素信息,不能作為區域范圍內的全部要素更新,只能進行局部專題要素更新。紅線圖側重于紅線劃撥信息,主要為紅線房屋,竣工圖側重于竣工后的房屋和高程,地籍圖主要表示界址線范圍內的主要建筑物及起權屬作用的圍墻、欄桿、院門及權屬名稱,管線圖主要側重于管線信息,地形部分側重于所在管線第一排建筑物,而且部分表示不完整。

4 數據整合與更新對策思考

數據更新的目的是為了保持專題庫和系列比例地形圖的現勢性,原則是盡量利用已有的大比例尺數據進行小比例尺的更新,前提是要建立一個平臺,提供系列比例尺數據之間的轉換接口,還要保證數據的質量和長期有效的更新機制等,下面分別從以上幾個方面詳細闡述。

4.1 數據的整合

(1)數據整合的原則

數據整合是統一的圖形和數據庫管理平臺下,采用匹配、合成、鏈接等方法,將多尺度的基礎地理數據與非基礎地理數據、基礎地理數據與其他專業部門地理數據集成起來,形成新的空間數據集,它需要解決坐標系、軟件平臺,以及系統符號庫等方面的統一問題。針對武漢市測繪研究院現有的數據特點,根據新的版本圖式要求,現有的系列比例尺數據編碼,統一轉換(數據格式和圖層的轉換)。原則如下:

①充分利用已有數據。歷史數據中大量未變動的有用信息,采用數據增量更新的方式,能大大降低數據更新成本,并縮短更新周期。但新舊數據之間可能存在數據格式、投影轉換、數據庫結構等方面的差異,需研制一套實用的整合工具,實現要素編碼、符號、不同數據格式之間的轉換。

②規范數據的采集及建庫。制定統一的技術標準接口,使較大比例圖件能快速轉換或縮編為較小比例尺圖件。

③出圖與建庫并舉。地形圖的生產在滿足出圖需要同時,要兼顧建空間數據庫,滿足GIS數據建庫質量要求,符合國家及地方要素編碼標準。武漢市測繪研究院1∶10 000地形圖數據是一個成功的范例,能同時滿足出圖和建庫的雙重需要,其他比例尺可參照1∶10 000數據生產模式進行改進,既滿足數據建庫,同時通過轉換程序,滿足供圖需要。

④多種比例尺數據協調。建立多種比例尺空間數據庫時,確立各比例尺之間的邏輯關系,使之形成邏輯上無縫的任意比例尺數據庫。

⑤建庫與地形圖更新相結合。整合現有基礎地理信息數據,充分利用已有資源,實現系列比例尺數據庫同步更新,采用一次外業工作,更新多種地形圖。在空間數據生產和建庫的同時進行數據更新,實現邊生產、邊建庫、邊更新、邊服務,逐步提高空間數據的現勢性。

(2)數據整合技術

在數據庫整合過程中涉及數據格式的轉換、數據投影轉換、數據庫結構的轉換以及數據組織調整、數據檢查等技術。通過對源數據的分析比較,制定新舊標準之間的信息分類、圖層關系對照表、開發相應的轉換工具、模板技術以及設定一定參數等,進行數據格式轉換、分類編碼轉換、圖層及顏色匹配和屬性信息提取等處理,制定統一的符號庫以及符號轉換模板,實現不同數據的規格標準一致及通過參數使異構數據進行統一轉換,實現部分要素自動提取及拓撲生成。同時按照數據標準自動生成符合統一規劃的數據組織管理標準模板庫、并提供統一的符號庫、數據字典等,實現數據既滿足GIS對空間數據信息建庫的要求,又能符合地形圖圖式或出圖的要求。

4.2 系列比例尺縮編與更新

完善系列比例尺縮編軟件,建立可持續更新機制。地形圖增量更新可充分利用現有數據資源,部分通過嵌合及縮編完成。武漢市測繪研究院已完成地圖綜合縮編軟件的研制(1∶2 000縮編1∶10 000),已投入生產使用,是一種基于數據庫的數據縮編軟件。因此,針對現有數據特點,需研制系列比例尺縮編軟件(1∶500縮 編 1∶2 000,1∶2 000 縮 編 1∶5 000 以 及1∶10 000),降低成本的同時還能縮短數據更新周期。因此,對地形圖自動化縮編技術的研究顯得尤為迫切,逐步實現系列比例尺地形圖數據協同更新。

4.3 規范測繪技術標準

數據的更新技術方法、效率的提高應整合現有的數據資源,與日常測繪生產結合起來,因此關系數據的細節問題,如數據規范性及制定系列比例尺數據維護的技術標準。

為充分利用已有數據,并逐步規范今后的生產,需對數據編碼、要素分層、格式、質量要求、編輯要求、圖形整飾、元數據等作詳細的規定,保證數據規范。詳細規定放線、驗線、驗±0、竣工測量線等數據格式標準、要素分層設色標準、成圖注記標準、要素屬性、編碼表示準則等,同時統一系列比例尺數據標準,控制各類信息的編碼和分類,制定各工程數據的數據采集規范,確保標準的系統性、統一性、唯一性。

4.4 數據質量檢查

研制一套完整的數據質量檢查軟件。目前,武漢市測繪研究院已經針對DGN數據自主研發了IGDS_Checker數據檢查軟件,使用效果較好。但針對現有的DWG和ArcGIS格式數據,其大量的檢查工作仍停留在簡單的人工判斷基礎上,按照設定的規則對數據進行檢查,研制數據質量檢查軟件來控制生產質量,可大大減少人為的判斷失誤及工作量。

4.5 暢通數據生產及管理流程

理順工作流程,減少銜接環節,縮短數據更新周期,暢通數據的采集-數據編輯-數據質檢-數據集成與入庫-分發及服務工藝流程,明確各工序職責。

4.5 制定系列比例尺數據維護標準

制定科學完善的生產質量技術標準是開展更新工作的技術依據。2004年,制定了《武漢市1∶2 000基本圖更新作業指南》,指導了整個工作的開展。由于城市基本圖更新是一個系統工程,在完成1∶2 000基本圖的更新的同時,應相繼完成其他系列比例尺的更新。為了使整個生產的開展有序地進行,需針對不同地形特點、不同區域、比例尺等制定操作性強的更新維護標準。

4.6 武漢市基礎地理信息數據庫建設

為建立系列比例尺數據以及各項工程如竣工、紅線數據的有效集成,建立實用的武漢市基礎地理信息數據庫更為重要,集各種信息采集、實時更新、網絡服務于一體,不僅要滿足眼前建庫、出圖、更新需要,還要滿足能對不同用戶提供不同服務,如瀏覽、查詢、統計和分析等,讓各種數據充分發揮應有的作用。

5 結語

系列比例尺基本地形圖整合與更新,是數據生產之后,當前工作的重心。系列比例地形圖縮編更新的前提是建立一個平臺,提供系列比例尺數據之間的轉換接口,還要保證數據的質量和長期有效的更新機制等,本文從經費的投入、計劃管理、技術規范標準、平臺建設、數據分發服務等方面探討了建立有效的系列基本比例尺數據縮編更新機制。將數據更新技術貫穿于工程測量、內外業數據采集、航測成圖、縮編等全過程,充分利用已有數據,減少重復測量,一旦成功運作,必將形成建庫、成圖、對外服務等一體化的良性循環,這樣必然會大幅提高工作效率、質量,降低成本,建立共享的基礎地理信息數據庫,還能讓社會各群體都從中獲益。

[1]宋小冬,楊光.關于城市地形測繪技術的應用及管理體制的探討[J].測繪通報,2000(2).

[2]方鋒,李長輝,張鵬程.面向城市規劃的基礎地理空間數據庫建設[J].城市導刊,2007(11):27~30.

[3]楊澤運,康家銀,趙廣東.利用Quick Bird全色遙感影像更新城市大比例尺地形圖[J].測繪工程,2005,14(2):29~31.

[4]王少華,邊馥苓.GIS數據庫自動更新機制研究[J].武漢大學學報·信息科學版,2004,29(12):1059~1062.

[5]范大昭,張永生,雷蓉.地形圖數據庫更新的自動化方法[J].測繪通報,2005(7):43~47.

[6]陳軍,李志林,蔣捷等.基礎地理數據庫的持續更新問題[J].地理信息世界,2004,2(5):1~5.

[7]陳志強.城市基礎地理數據整合與建庫技術方案研究[J].城市勘測,2008(1):28 ~32.

[8]高光星,鄭鳳嬌,蔡國興等.城市基本比例尺地形圖更新模式的探討[R].中國測繪,2006(1).