機(jī)場(chǎng)熱難消

□ 本刊記者 熊 帥

機(jī)場(chǎng)熱難消

□ 本刊記者 熊 帥

因航線數(shù)量和航班密度增加,首都機(jī)場(chǎng)飛機(jī)滑行道需經(jīng)常修繕。圖/郭鐵

高調(diào)投資10億元、一擲千金建機(jī)場(chǎng)的貴州茅臺(tái)集團(tuán),最近又火了一把。

據(jù)報(bào)道,近日,貴州貴陽(yáng)龍洞堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司正式掛牌成立,貴州茅臺(tái)集團(tuán)有限公司成為其第二大股東,正式進(jìn)軍航空業(yè)。

來自官方的資料顯示,茅臺(tái)集團(tuán)將出資現(xiàn)金10.7億元,與貴州省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)、盤江集團(tuán)、甕福集團(tuán)、水礦集團(tuán)、開磷集團(tuán)、貴陽(yáng)軌道等公司,共同承擔(dān)貴陽(yáng)機(jī)場(chǎng)未來的營(yíng)運(yùn)、規(guī)劃、建設(shè)和商業(yè)資源的開發(fā)業(yè)務(wù)。

茅臺(tái)此舉,無疑昭示著在它未來的非主營(yíng)業(yè)務(wù)中,航空板塊已成為“千億計(jì)劃”的重要一環(huán)。

“茅臺(tái)都投資民航了,你還等什么?”在一些證券咨詢公司,《民生周刊》記者看到了類似的標(biāo)語。“零點(diǎn)研究”的李姓策略分析師介紹,茅臺(tái)此舉并非隨性而為,很多投資者都看好中國(guó)民航的發(fā)展前景,認(rèn)為當(dāng)前是民航業(yè)發(fā)展的大好時(shí)機(jī)。

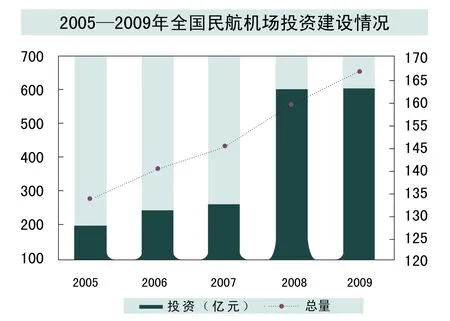

“在穩(wěn)增長(zhǎng)的背景下,民航機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目成為最先被國(guó)家發(fā)改委放行和審批的項(xiàng)目。”這位李姓分析師表示,在中國(guó)民用航空局發(fā)布的《中國(guó)民用航空發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》中,我國(guó)民航業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資將達(dá)到4250億元。 其中,新建機(jī)場(chǎng)56個(gè),遷建機(jī)場(chǎng)16個(gè),改(擴(kuò))建機(jī)場(chǎng)91個(gè),運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)數(shù)量將達(dá)到230個(gè)以上。

所以,無論是地方政府還是各地企業(yè)、財(cái)團(tuán),都開始介入機(jī)場(chǎng)領(lǐng)域,希望借助機(jī)場(chǎng)拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展,獲取投資利潤(rùn)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,未來5年,中國(guó)機(jī)場(chǎng)建設(shè)的熱潮將越燒越熱。

中部航空樞紐大戰(zhàn)

就在貴州茅臺(tái)集團(tuán)、宜賓五糧液集團(tuán)憧憬著“航空美夢(mèng)”時(shí),鄭州、武漢、長(zhǎng)沙、重慶、成都等中西部城市開始了“中部航空樞紐”的爭(zhēng)奪。

去年,河南省全面啟動(dòng)了“國(guó)內(nèi)大型航空樞紐”的建設(shè),提出了打造“航空大都市”的宣傳口號(hào),其中2007年再次擴(kuò)建之后的鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)被推上了爭(zhēng)奪“樞紐”的戰(zhàn)略性地位。

鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)始建于1992年,2007年完成航站樓改擴(kuò)建工程,年客貨運(yùn)輸保障能力分別增至1200萬人次、35萬噸,是國(guó)內(nèi)干線運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)和國(guó)家一類航空口岸,2008年被民航局確定為全國(guó)八大區(qū)域性交通樞紐之一。

“預(yù)計(jì)到2020年,新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)的旅客吞吐量將達(dá)到2900萬人次、貨郵吞吐量可達(dá)50萬噸。”鄭州的一位官員介紹道,啟動(dòng)新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期項(xiàng)目工程是機(jī)場(chǎng)擴(kuò)容的內(nèi)在需求,目前該項(xiàng)目的可行性報(bào)告已經(jīng)獲得國(guó)家發(fā)改委批復(fù)。

媒體報(bào)道顯示,新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)的二期項(xiàng)目,預(yù)計(jì)總投資將達(dá)到136.38億元,其中:機(jī)場(chǎng)工程130.13億元,本金的50%由民航局、河南省和鄭州市共同籌措解決,其余資金利用銀行貸款。具體工程投資額及出資安排在可行性研究階段確定。

“美國(guó)作家林賽在《航空城——我們未來的居住方式》中所描繪的航空大都市,是未來河南省努力發(fā)展的方向。”河南省省長(zhǎng)郭庚茂在一次座談會(huì)上提出,必須推進(jìn)鄭州成為國(guó)內(nèi)大型航空樞紐的建設(shè),加快以鄭州機(jī)場(chǎng)為核心的航空大都市建設(shè)。

同樣是中部強(qiáng)省的湖北,一直致力于將自身打造成中部地區(qū)的水、陸、空交通樞紐。2009年,武漢至廣州的高速鐵路直線通車獲得巨大效益后,今年“兩會(huì)”期間,湖北省與民航局簽署了《關(guān)于加快湖北民航發(fā)展的會(huì)談紀(jì)要》,此舉被視為湖北加快航空樞紐發(fā)展的第一信號(hào)。

“建設(shè)以武漢天河機(jī)場(chǎng)為主,宜昌、襄陽(yáng)、恩施、神農(nóng)架、十堰等支線機(jī)場(chǎng)為輔,荊門等通用機(jī)場(chǎng)為補(bǔ)充的分工合理、功能互補(bǔ)、中轉(zhuǎn)便捷的民用機(jī)場(chǎng)體系和覆蓋廣泛、干支銜接的輪輻式航線網(wǎng)絡(luò),共同推動(dòng)武漢航空企業(yè)總部區(qū)和武漢臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)。”在這份會(huì)談紀(jì)要中,武漢天河機(jī)場(chǎng)的未來區(qū)位影響力不言而喻。

截至《民生周刊》記者發(fā)稿,湖南長(zhǎng)沙的黃花機(jī)場(chǎng)、河北張家口機(jī)場(chǎng)、寧夏銀川機(jī)場(chǎng)的擴(kuò)建工程也已經(jīng)陸續(xù)啟動(dòng);江西上饒三清山機(jī)場(chǎng)、湖北十堰武當(dāng)山民用機(jī)場(chǎng)的審批報(bào)告已經(jīng)完成預(yù)審。在公布審批結(jié)果后,上述機(jī)場(chǎng)將正式加入中部航空樞紐中心的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中。

如此多的機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目在全國(guó)密集啟動(dòng),不禁讓人心生疑慮:中國(guó)需要這么多機(jī)場(chǎng)嗎?在中國(guó)目前擁有運(yùn)營(yíng)證件的180個(gè)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)中,虧損的機(jī)場(chǎng)多達(dá)135個(gè),其中87%為中小機(jī)場(chǎng)。

“中國(guó)現(xiàn)在的機(jī)場(chǎng)建設(shè)并不超前,而是滯后。”民航局局長(zhǎng)李家祥表示,“機(jī)場(chǎng)建設(shè)作為基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),應(yīng)有一定的超前性。”

選址背后利益博弈

對(duì)于地方政府而言,機(jī)場(chǎng)背后的利益誘惑早已超過了機(jī)場(chǎng)本身。

出于魯西南發(fā)展的需要,早在2002年,山東省就向國(guó)家發(fā)改委申請(qǐng)了機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目,隨后,機(jī)場(chǎng)選址之爭(zhēng)便在濟(jì)寧、曲阜、鄒城、兗州4個(gè)城市之間展開。考慮到濟(jì)寧市東部地區(qū)在濟(jì)南機(jī)場(chǎng)、臨沂機(jī)場(chǎng)200公里的輻射范圍內(nèi),可能會(huì)對(duì)上述兩個(gè)機(jī)場(chǎng)造成客流壓力,山東省政府便將新機(jī)場(chǎng)地址批復(fù)在濟(jì)寧西面的嘉祥縣,希冀可以拉動(dòng)菏澤、棗莊、商丘等城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2008年,一直以“嘉祥機(jī)場(chǎng)”命名的該機(jī)場(chǎng),莫名地被濟(jì)寧市改成了“濟(jì)寧曲阜機(jī)場(chǎng)”。為什么機(jī)場(chǎng)建在嘉祥,卻要加上“曲阜”?有人認(rèn)為,相比孔子故里曲阜,濟(jì)寧一直默默無聞。濟(jì)寧此舉正是希望借曲阜之名提高自身知名度,帶動(dòng)區(qū)域發(fā)展。更有人認(rèn)為,改名不過是兩地爭(zhēng)建機(jī)場(chǎng)后相互妥協(xié)的產(chǎn)物而已。

《民生周刊》記者了解到,類似的機(jī)場(chǎng)爭(zhēng)名故事不在少數(shù)。不久前命名的“無錫蘇南(碩放)國(guó)際機(jī)場(chǎng)”也曾有過一段命名之爭(zhēng)。該機(jī)場(chǎng)由三家公司共同投資,總投資額已超10億元,而蘇州占到了股份的3成左右。到底是以“蘇南”、“蘇州”還是“無錫”命名,成了當(dāng)時(shí)網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)焦點(diǎn)。無錫、蘇州兩地的網(wǎng)友甚至為此引發(fā)了“口水仗”。

爭(zhēng)著建,建了虧

機(jī)場(chǎng)熱建的背后,是無法逃避的虧損問題。在“2012年中國(guó)民航發(fā)展論壇”上,李家祥無奈承認(rèn)了中國(guó)多數(shù)中小機(jī)場(chǎng)虧損的事實(shí)。

“去年,全國(guó)180個(gè)機(jī)場(chǎng)共盈利46億元,其中130多個(gè)處于虧損狀態(tài),占比逾七成。”李家祥表示。

以東部經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省江蘇為例,2011年通航的8個(gè)機(jī)場(chǎng)中,除南京、無錫2個(gè)機(jī)場(chǎng)外,連云港、徐州、南通、常州、鹽城和淮安等6個(gè)機(jī)場(chǎng)都出現(xiàn)了客流量不足的問題。客流量最低的鹽城和淮安機(jī)場(chǎng),一年的旅客吞吐量不超過25萬,大大超過了機(jī)場(chǎng)虧損的警戒線。

今年6月召開的江蘇省交通運(yùn)輸工作會(huì)議透露,2012年,江蘇續(xù)建和新開工的機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目有6個(gè),初步安排的年度投資達(dá)到42億元,超過“十一五”期間江蘇民航建設(shè)總投資的一半。

“爭(zhēng)著建,建了虧;明知虧,仍要建。”一位民航業(yè)內(nèi)人士如此描述當(dāng)下中小機(jī)場(chǎng)發(fā)展之怪現(xiàn)狀。

為吸引航空公司前來開設(shè)航線,補(bǔ)貼航空公司成了當(dāng)下中小機(jī)場(chǎng)的普遍做法,而這筆錢最終大多由當(dāng)?shù)卣I單。前期的巨資建設(shè),伴隨后期的億元補(bǔ)貼,地方政府的這筆賬究竟是賺還是賠?

“發(fā)展中小機(jī)場(chǎng)的意義,不能單純以直接的投入產(chǎn)出比來衡量,它往往超出了一般意義上的社會(huì)效益、公共產(chǎn)品范圍。”江西省上饒市機(jī)場(chǎng)辦公室主任周軍認(rèn)為,開辟航線、增加航班的更直接影響是實(shí)現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈的鏈接,畢竟對(duì)于很多中西部城市來說,“出不去,進(jìn)不來”是限制區(qū)域發(fā)展的主要因素。

在民航業(yè)界,流傳著一個(gè)“1∶8效應(yīng)”。如果能充分利用好機(jī)場(chǎng)資源,那么一個(gè)機(jī)場(chǎng)的投入產(chǎn)出比可達(dá)1∶8。辦好一個(gè)機(jī)場(chǎng),就像開啟一扇大門,它所帶來的人流、資金和信息,將對(duì)這個(gè)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生難以估量的作用。

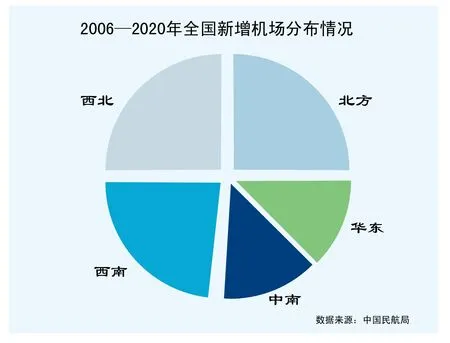

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)民航局

為此,很多地方政府官員都把機(jī)場(chǎng)建設(shè)視為拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要方式,明知虧,仍要建。出于“政績(jī)”或“政治前途”考慮,領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)整個(gè)工作班子籌建機(jī)場(chǎng)的現(xiàn)象就不足為奇了。

一些投資公司認(rèn)為,雖然新《外商投資民用航空企業(yè)的規(guī)定》的實(shí)施為外商投資機(jī)場(chǎng)及相關(guān)設(shè)施企業(yè)提供了更多機(jī)會(huì),但目前民間資本對(duì)投資航空業(yè)仍持謹(jǐn)慎態(tài)度,機(jī)場(chǎng)前景并不看好。一些早期參與投資的財(cái)團(tuán)和個(gè)人,也因機(jī)場(chǎng)的巨大虧損額“嚇”出了市場(chǎng)。

“僅機(jī)場(chǎng)基礎(chǔ)建設(shè)資金就在4—5億元之間。”一位民營(yíng)企業(yè)家說,“普通企業(yè)怎么承擔(dān)得起?”

未來出路

一面是“機(jī)場(chǎng)熱”難以降溫,一面是逾七成的機(jī)場(chǎng)面臨虧損,機(jī)場(chǎng)發(fā)展是否呈現(xiàn)“泡沫”膨脹?中國(guó)機(jī)場(chǎng)未來的出路在哪里?

中投顧問交通行業(yè)研究員申正遠(yuǎn)建議,對(duì)不能盈利的機(jī)場(chǎng),應(yīng)積極按照公共建設(shè)進(jìn)行投資,以此拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。而對(duì)于持續(xù)盈利及盈利增速過快的機(jī)場(chǎng),應(yīng)擴(kuò)大非航收入,適當(dāng)引入機(jī)場(chǎng)服務(wù)費(fèi),適時(shí)引入航企參與機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)。

據(jù)悉,民航局已會(huì)同發(fā)改委、財(cái)政部、公安部等部委調(diào)研支線機(jī)場(chǎng)的空管投入、公安體制、建設(shè)投資和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等問題,有針對(duì)性地提出具體舉措。

機(jī)場(chǎng)規(guī)劃方面,李家祥曾提出,一些地方并沒有依托當(dāng)?shù)貦C(jī)場(chǎng)進(jìn)行周全謀劃,沒有充分發(fā)揮機(jī)場(chǎng)的輻射和帶動(dòng)作用,導(dǎo)致機(jī)場(chǎng)周圍沒有形成產(chǎn)業(yè)集群 。

多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)此指出,航空業(yè)運(yùn)營(yíng)的復(fù)雜性和經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)性,決定了地方政府在投建機(jī)場(chǎng)前要做好充分的前期調(diào)研和評(píng)估工作。對(duì)地方政府來說,在投入財(cái)力支持當(dāng)?shù)睾桨噙\(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)培育的同時(shí),也要有優(yōu)化投資環(huán)境等組合動(dòng)作,才能更好地保證“航空促經(jīng)濟(jì)”的可持續(xù)性。