沿底定深拖曳系統運動仿真

吳書廣,徐晶晶

(中國船舶重工集團公司第七一○研究所,湖北 宜昌 443003)

沿底定深拖曳系統運動仿真

吳書廣,徐晶晶

(中國船舶重工集團公司第七一○研究所,湖北 宜昌 443003)

主要研究分析沿底定深拖曳系統的拖體機動性,通過建立沿底定深拖曳系統的數學模型,采用運動仿真計算分析的方法,驗證了沿底定深拖曳系統有足夠的定深能力和避障能力,但在實際應用中還需要采取輔助手段來提高避障高度。

沿底定深;拖曳系統;機動性;運動仿真

0 引言

現代錨雷向大深度和短系索方向發展,錨雷布深從幾米發展到幾百米,越來越深,系索從幾百米到幾米越來越短。因而,短距離沿海底定深的沿底接觸掃雷具就成了接觸掃雷具的一個重要發展方向。沿底定深拖曳系統是沿底接觸掃雷具的基本組成部分,因此需對沿底拖曳系統的拖體機動性進行研究,拖體機動性包括沿底定深能力和爬坡避障能力。在此系統中定深器不僅要有足夠的定深能力以達到沿底定深高度,還要在遇到海底障礙物時擁有一定的爬坡能力以翻越障礙。為防止發生碰撞損壞拖體,需對拖曳系統的爬坡避障能力進行研究。

1 拖曳系統數學模型

1.1 拖纜數學模型

根據文獻[1],纜索模型為:

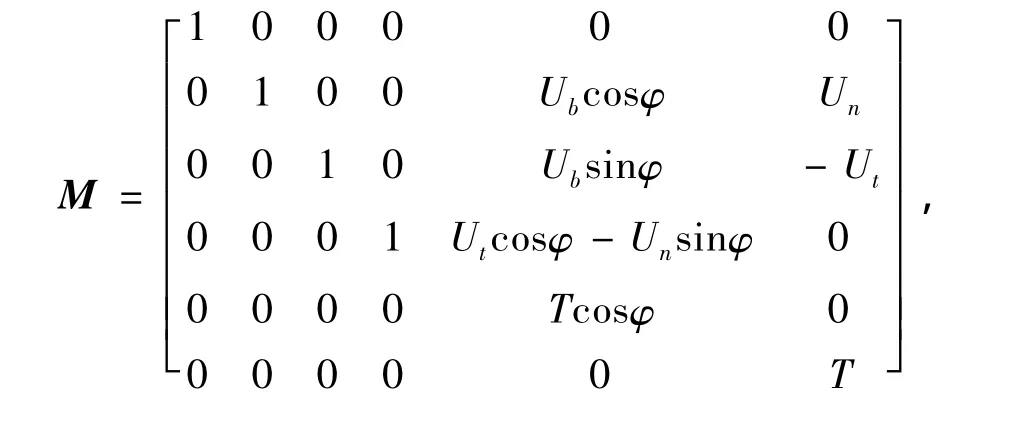

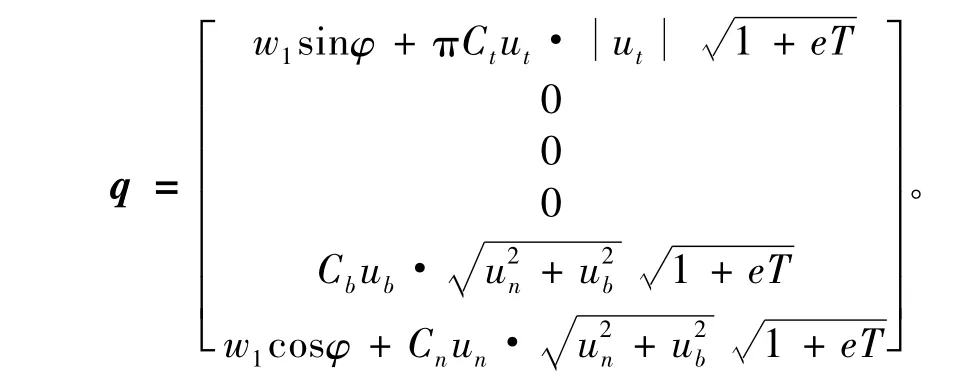

其中,變量矩陣為y=(T UtUnUbθ φ)T;系數矩陣為:

1.2 拖體六自由度運動方程

本文的拖體運動方程是基于“準定常運動”假設而建立的。所謂“準定常運動”,是指以速度和加速度為標志的物體運動狀態。或者說,以無因次值表示的物體運動速度對時間的所有高階導數都比運動速度和加速度小得多。這種運動假定加速度隨時間的變化率很小,它的極限狀態就是恒定加速度的運動。可以證明,在流體中,作準定常運動的物體,所受到的水動力只與運動的當時狀態(即瞬時的速度和加速度)有關,而與運動的歷程無關。這一結論大大簡化了拖體水動力的確定。

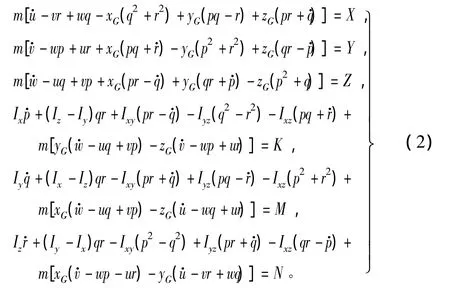

水下拖體在海洋中最一般的運動方式是六自由度空間運動,這6個自由度分別是縱向、橫向、垂向、橫傾、縱傾和偏航。拖體在海洋中運動時主要受到重力與浮力、拖纜拉力、慣性類水動力、粘性類水動力的作用。綜合拖體的受力分析與拖體平面運動的一般方程,可得到六自由度空間運動方程如下:

1.3 拖體運動方程的求解方法

在拖曳系統運動過程中,拖纜與拖體是相互作用、相互影響的。拖纜提供張力拖帶著拖體向前運動,反過來拖體的阻力也影響了拖纜的運動。

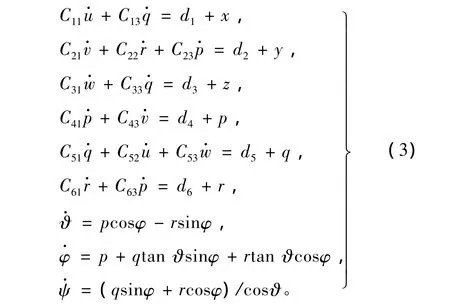

本文基于對拖曳系統整體認識上的考慮,為了保留拖纜與拖體之間的相互作用關系,拖纜部分仍然采用有限差分法;而對拖體部分不采用Runge-Kutta法,將拖體運動數學模型對時間進行差分,將常微分方程組轉化為差分方程組,這樣拖體運動模型的形式就與拖纜運動模型的形式相同了。這時,將拖體作為拖纜的第n+1個節點,把拖體運動方程加到拖纜運動方程后面,作為一個整體共同求解。具體的做法是:將拖體運動數學模型式(2)改寫成如式(3)的形式:

式(3)中各系數的意義參見文獻[2]。其中,m為拖體的質量;Ix,Iy,Iz分別為拖體對 x,y,z軸的慣性矩。

首先將拖體方程組(3)變形為如下形式:

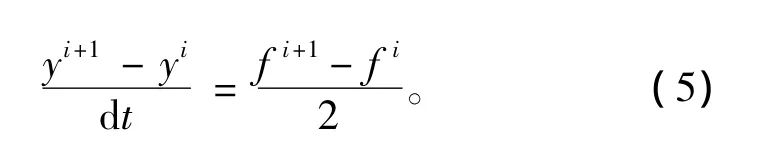

再將方程組(3)對時間進行中心差分,得到差分形式的拖體方程:

2 定深拖體運動能力仿真分析

2.1 定深拖體外形尺寸

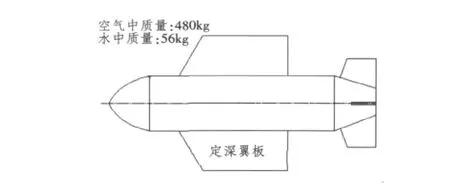

定深拖體如圖1所示,拖體上同時安裝有定深翼板和檢測裝置,當拖體偏離預定高度或海底地形發生變化時,拖體的測量系統檢測到距海底距離的變化,將信號傳輸給控制系統,由工控機經過與其他檢測參數的計算給出定深翼板攻角參數,通過執行機構驅動定深翼板偏轉,使拖體反方向偏轉并縱向運動,直到拖體距海底的距離回到設定值。若遇到前方有障礙需要避開,則通過改變翼板攻角的方法使拖體爬坡以避開。

圖1 拖體示意圖Fig.1 Schematic diagram of towed body

拖體主體長L=2.2 m,寬B=Φ=0.5 m,長細比λ=L/B=4.4,定深翼板選型為NACA0012,單個定深翼板的基本結構尺寸為展長173 mm,弦長450 mm,展弦比為0.38,其弦向投影面積為0.078 m2,2個定深翼板其弦向投影面積合計為0.156 m2。

2.2 定深過程仿真分析

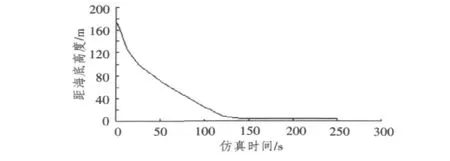

采用定角下潛(拖體埋首20°),以加快到達海底的速度。入水一定深度后,可以由深度傳感器來提供是否啟動控制系統工作狀態的信號;同時,還需要檢測距離海底的高度信號,作為轉入沿底定深控制的信號切換,當距離海底高度為20 m時轉入沿底控制階段。

拖體運動軌跡如圖2所示,首先經過25 s的時間拖體入水深度達到60 m,這時展開器開始定角下潛,大約再經過75 s的時間拖體到達距離海底20 m的地方,進入沿底定深控制狀態,總共需要130 s的時間拖體可以達到沿底5 m定深。

圖2 下潛定深拖體高度變化仿真曲線Fig.2 Height change emulate curve of towed body with submersible depth controller

2.3 避障過程仿真分析

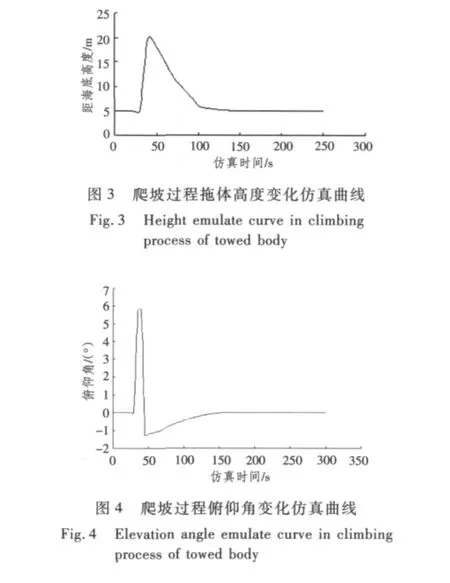

在8 kn航速下,當檢測到前方有障礙物時,拖體進入爬坡狀態,首先調整翼板攻角,調整速度為1°/s,然后開始爬坡,對拖體在水中運動的250 s時間內進行仿真計算,仿真結果見圖3和圖4。

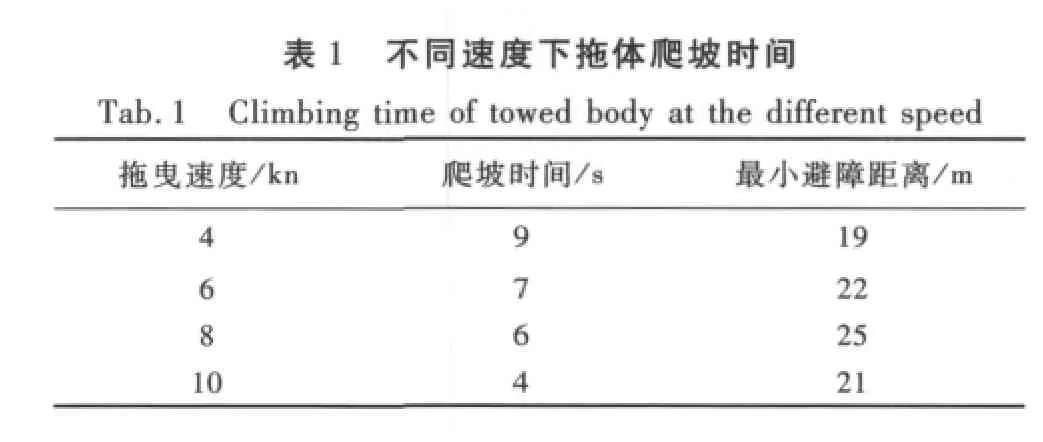

由圖3可以看出,拖體由沿底5 m定深爬坡到15 m高度避開障礙物所需的時間約為6 s,此時拖曳速度為8 kn,因此在距離障礙物25 m時就要探測到障礙物,開始改變翼板攻角,進行爬坡運動,才可以避開障礙物。改變拖曳速度得到仿真計算結果,見表1。

?

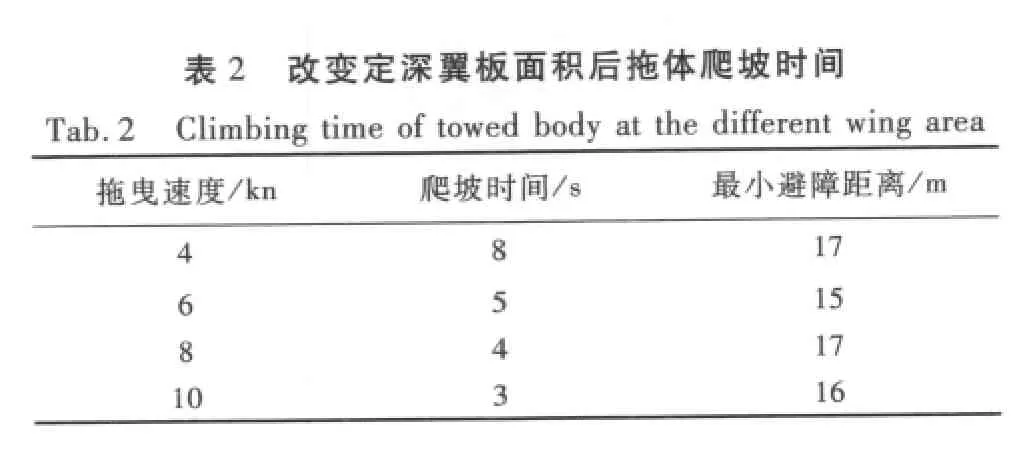

加大定深翼板面積,將其面積改為0.156 m2,得到拖體在不同拖曳速度下爬坡時間結果,見表2。

由表1和表2可以看出:加大定深翼板面積之前,拖體如果要避開障礙物大約在離障礙物25 m的地方就要開始改變翼板攻角,開始爬坡運動;而在加大定深翼板面積之后,由于受到的流體動力增大,拖體爬坡速度變快,在距離障礙物大約17 m處開始改變翼板攻角就可以越過障礙。

?

3 結語

本文通過仿真計算分析了定深拖體的定深及爬坡能力。經過計算表明:拖體可以有足夠的定深能力以達到沿底定深,并且在一定距離處發現障礙并采取措施是可以翻越障礙的。但是,拖體本身能翻越的障礙物高度不是很大,在實際使用中還應輔以收纜的工作方式,這樣拖體的避障高度可進一步提高。

[1]李英輝,等.拖曳系統計算中拖纜與拖體的耦合計算[J].海洋工程,2002,(4):37 -36.

LI Ying-hui,et al.Calculation of coupling between the cable and the towed-body in the towed system[J].The Ocean Engineering,2002,(4):37 -36.

[2]施生達.潛艇操縱性[M].北京:國防工業出版社,1995.SHI Sheng-da.Submarine maneuverability[M].Beijing:National Defence Industry Press,1995.

[3]劉樂華,張宇文,查展鵬,袁緒龍.三維變速拖曳數學模型[J].船舶工程,2003,(2):25 -27.

LIU Le-hua,ZHANG Yu-wen,ZHA Zhan-peng,YUAN Xulong.Math-modelofthree-dimensionaldragging with changing velocity[J].Ship Engineering,2003,(2):25 -27.

[4]傅金祝.掃雷技術發展動向[J].水雷戰與艦船防護,2005,(2):46 -53,17.

FU Jin-zhu.Minesweeping technic momentum of development[J].Mine Warfare ﹠ Ship Self-Defence,2005,(2):46 -53,17.

[5]葉道祥.水下拖曳系統的建模及穩定性分析[J].水雷戰與艦船防護,2000,(2):42 -47.

YE Dao-xiang.Modeling and stability analysis of underwater towed system[J].Mine Warfare﹠ Ship Self-Defence,2000,(2):42 -47.

[6]奚梅成.數值分析方法[M].合肥:中國科學技術大學出版社,1995.

Reseach on motion simulation of towed system with bottom depth controller

WU Shu-guang,XU Jing-jing

(The 710 Research Institute of CSIC,Yichang 443003,China)

This paper mainly studies towed body's trafficability of the towed system with bottom depth cotroller,and by means of establishing mathematic model,and using the motion simulation analysis method,proving the towed system with bottom depth cotroller has depth controlling ability and obstacle avoidance ability,but in the actually application would need to take auxiliary means to improve obstacle avoidance height.

bottom depth controller;towed system;trafficability;motion simulation

TJ61+7

A

1672-7649(2012)04-0071-04

10.3404/j.issn.1672-7649.2012.04.016

2011-11-02;

2012-02-06

吳書廣(1974-),男,工程師,從事機械設計工作。