江蘇省對外貿易中的碳排放轉移效應研究

何凌云,林祥燕

(中國礦業大學 管理學院,江蘇 徐州 221116)

一、引 言

江蘇省外向型經濟的發展在促進產出增長的同時,也通過產品生產形式承擔了國際制造業轉移的隱含碳排放。盡管以投資驅動和工業主導的規模擴張發展模式是碳排放量增加的主要原因,但貿易中為商品消費國承擔的巨額碳排放轉移量也不容忽視。因此,產業結構升級與貿易結構調整是實現碳減排的重要路徑。而貿易與產業并不是孤立存在的,貿易結構中生產資源比例分配的國際化程度成為國內產業結構升級的重要影響因素;可見貿易、產業與環境在一定條件下存在互相協調的可能性,而基于碳減排約束下如何實現貿易與產業調整的協調配合是碳減排調控政策的著力點。

貿易給商品出口國帶來碳排放轉移問題,同時CO2排放問題本質是一個能耗問題(金三林,2010)[1]。一方面,出口擴張需要投入更多的中間產品和資源等生產要素,能源消耗上升從而導致碳排放量增加,此為貿易作用于碳排放的直接能耗效應。國內學者主要運用投入產出法分別基于全國以及少數區域范圍分析貿易總量、結構對碳排放轉移的能耗貢獻度[2-7],但對于貿易與碳排放在長期內是否存在確定性關系尚未形成準確定位。另一方面,根據貿易與環境關系的規模、結構、技術效應理論,貿易影響環境的路徑包括經濟規模、人均收入;專業化生產分工;全要素生產率及技術貿易等多個分散的節點變量,通過以上變量的傳導,貿易可作用于產業總量、結構及技術最終影響碳排放,此過程視為貿易對碳排放的間接產業調節效應。在影響碳排放的諸多因素中,由于特定的資源要素稟賦下,能源消費結構的優化是一個相對漫長的過程,基于產業發展層面的系統性節能減排往往是減排政策的著力點。值得注意的是這里的產業發展并不僅指產業總量的增長,更包括產業結構與技術水平的提升。國內外學者雖已注意到了貿易、產業及環境作為一個大系統的關聯,但相對集中在貿易—經濟規模—碳排放層面,最具代表性的是環境庫茲涅茨曲線EKC。梳理經濟增長、能耗和CO2排放關系的相關研究發現,三者的因果關系有雙向和單向、短期和長期之分,單向關系中又存在正向與反向作用[8-11]。事實上,產業結構的變化也可以解釋碳排放量變動[12-14],但研究側重于產業結構—碳排放的小系統分析,基于產業發展視角的對外貿易—產業發展—碳排放的傳導機理及效力并未進行系統性深入研究。

有鑒于此,本文試圖綜合直接能耗與間接產業調節效應衡量貿易的碳排放轉移效應,側重落實到產業發展層面,系統性分析貿易通過調節產業“總量、結構、技術”影響CO2排放的作用機理及效力,比較直接能耗渠道及產業三維渠道的“碳拉動”與“碳抑制”效力,以期通過實證研究探尋我國產業層面上節能減排的政策方向和著力點。

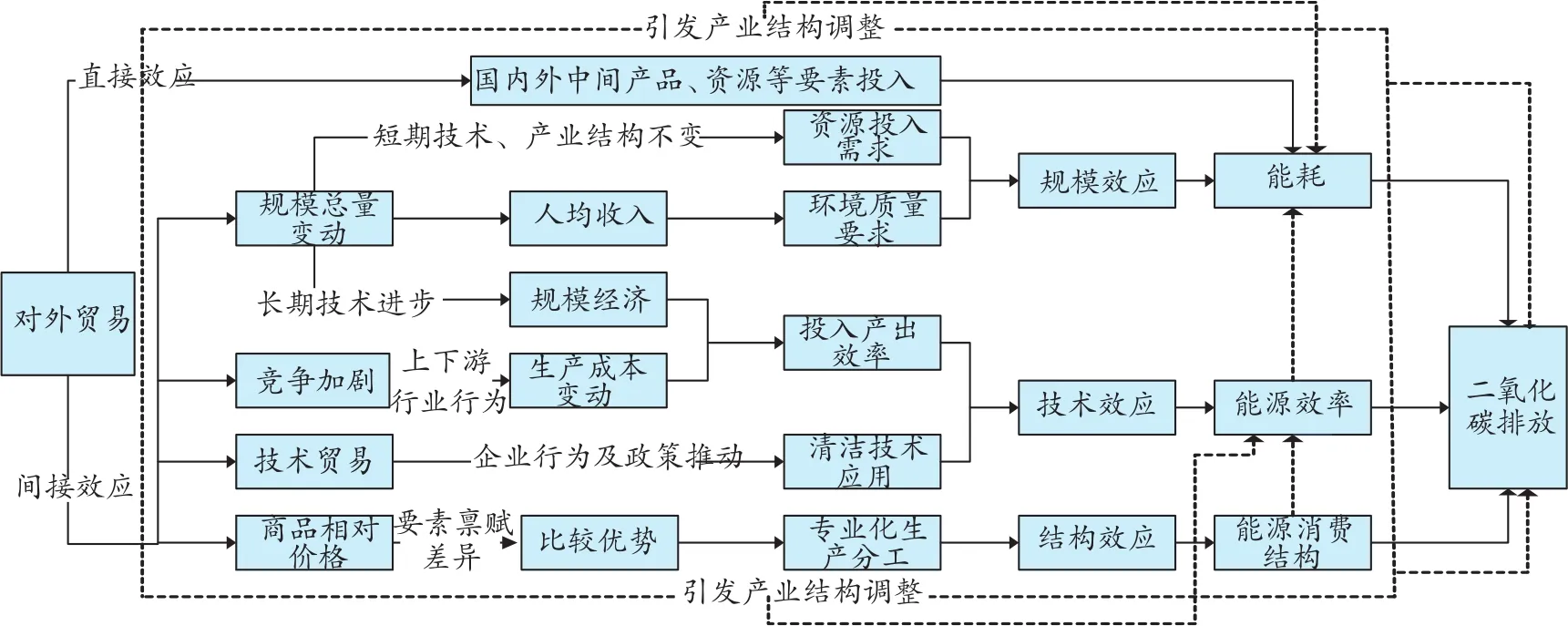

二、對外貿易的碳排放轉移效應影響機理

理論上講,貿易的碳排放轉移效應既產生直接能耗效應,又存在間接產業調節效應。其中對于間接產業調節效應,根據Grossmann,Kruger(1993)[15]提出的環境庫茲涅茨假說和貿易對環境的規模、結構、技術效應理論,基于產業發展層面,通過產業總量、結構與技術三個維度進行衡量。這體現了“貿易—產業—環境”的系統性特征,如圖1所示。

圖1 對外貿易的碳排放轉移效應傳導路徑

(一)“貿易—碳排放”碳排放轉移直接能耗效應

基于能耗角度,貿易帶來出口擴張產生大量的商品生產需求。根據產品生命周期理論,在出口商品生產的“原材料——中間產品——最終產品”產業鏈中,能耗既有出口商品生產過程中的直接投入能耗,又包括投入原材料和中間產品的生產產生的隱含間接能耗。可見,貿易可通過顯性與隱性能耗渠道導致碳排放增加,屬于“碳拉動”環節。

(二)“貿易—產業總量—碳排放”碳排放轉移間接(規模)效應

貿易自由化促進專業分工與交換,從而擴大經濟活動規模帶來產出的擴張。環境庫茲涅茨曲線理論認為,在產業結構的技術水平不變情況下,經濟規模的擴大增加對資源等生產要素投入的需求,從而導致能耗的增加,屬于“碳拉動”節點;另外,環境保護的正收入彈性特征,導致單位產出能耗的降低,為“碳抑制”節點。規模效應中“碳抑制”與“碳拉動”效力的最終抵消結果不同,各國環境庫茲涅茨曲線的具體形狀有所區別。

(三)“貿易—產業結構—碳排放”碳排放轉移間接(結構)效應

根據H-O理論,資本、勞動力等要素稟賦不同,從而各國各部門產品的相對價格變動;另外污染外部性導致一國生產可能集呈現非凸性,致使微小的價格變化可使污染密集型產業極大擴張。從而各國形成具有比較優勢的勞動或資本密集型產業專業化分工。而不同產業結構所包含的商品類型和服務各異,所需能耗也不盡相同。因此,理論上結構效應對碳排放的拉動或抑制效力,取決于一國產業結構中高低耗能部門的比重。

(四)“貿易—產業技術—碳排放”碳排放轉移間接(技術)效應

貿易有助于形成行業規模經濟,競爭加劇有效刺激生產成本的下降,從而提高產業全要素生產力,降低單位經濟活動碳排放量;另一方面,環保技術在某種意義上具有公共物品的特征,發展中國家可通過技術貿易以低成本效仿先進環保技術,推動清潔技術在產業中的廣泛運用。而產業層面上技術水平的提高無疑是碳減排的關鍵因素。因此,理論上貿易通過產業技術水平發揮碳抑制作用。

三、貿易的碳排放轉移作用效應分析

(一)變量選擇及處理

本文涉及的變量主要有凈出口額、產業總量、結構、技術以及二氧化碳排放量。凈出口額由T表示;產業總量采用剔除通貨膨脹因素的實際GDP,以Y表示;產業技術水平用江蘇省R&D支出衡量,用RD表示;產業結構采用第三產業/第二產業作為代理變量,用S表示。相關數據來源于中國資訊行數據庫。

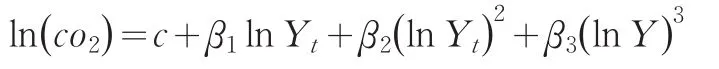

圖2 1988-2008年相關變量運行基本情況①

可以看出,樣本區間內,江蘇省碳排放量呈穩步上升態勢,近年來保持在高位運行。凈出口額自1997年以來增幅很快,長期來看,凈出口額的增長期對應了碳排放的上升期,說明二者可能存在著正向關聯。從產出來看,實際產出Y持續大幅增長,與凈出口額及碳排放的整體變動趨勢比較一致。就產業結構而言,第三產業/第二產業數值有所上升,但整體變動相對平穩,其與碳排放和凈出口額間的關系并不明顯。從產業技術水平來看,江蘇省的科研發展支出自2000年以來持續以較快的增長速度提升,并與凈出口額的變動趨勢趨于一致,但與碳排放量間的關系并沒有特別顯現。而且變量間的顯性關系是多種效應綜合作用的結果,還需進一步進行相關實證深入分析。

(二)變量間的因果關系檢驗

根據上文的分析,貿易對碳排放的直接能耗與間接產業調節效應傳導過程復雜。鑒于此,論文利用Granger因果檢驗直接考察變量間統計意義上的因果關聯,以初步揭示變量間的聯系。相關變量取自然對數后進行單位根檢驗,發現均為I(1)序列。根據VAR模型確定最優滯后期數后進行Grang?er因果檢驗,表1是檢驗的結果②。

表1 因果關系檢驗結果

可以看出,在5%的顯著水平下,就直接能耗效應而言,貿易與碳排放之間的因果關系顯著,解釋力度高達98.90%。基于間接效應進行統計檢驗得到,貿易是產業技術、結構變動的Granger原因,解釋力度分別為96.57%和99.70%,相比較而言,對產業總量變動的解釋力度略顯不足,為90.12%。間接效應的中介傳遞變量中,產業總量、技術均構成碳排放的格蘭杰原因,解釋力度分別達到98.37%和97.13%;而產業結構是碳排放變動原因的假設在統計上沒有顯著解釋力度。值得注意的是,Granger檢驗本身具有一定的局限性,且只能說明變量間的短期關系,本文試圖通過構建綜合模型,進一步剖析變量間的關系。

(三)綜合效力測量

基于以上分析,最終構建對外貿易作用于碳排放的綜合效應模型如下:

式(1)中,β5-β7表示了對外貿易的間接產業效應中對碳排放發揮的的調節作用大小。

1.直接能耗效應衡量

基于直接能耗效應理論分析,建立關于貿易和碳排放的VAR模型,測度二者的長期關系。考慮到自由度足夠大并根據AIC,SC最小的原則,選擇VAR模型的最佳滯后期為2。而進行協整關系檢驗的最佳滯后期的選擇為:VAR最佳滯后期-1,即為1。結果如表2所示。

表2 lnT和lnCO的協整關系結果

由協整關系方程可知,lnT與lnCO長期成正相關關系,即凈出口額每增加1%,江蘇省碳排放總量便增長1.0505%,方向符合理論預期,說明長期內,貿易的增長會帶來直接能耗的增加從而導致碳排放總量的上升。

2.間接產業調節效應衡量

間接產業調節效應的測度模型中,主要著力于解釋貿易的調節作用,因此不直接納入T本身。另外,由于綜合模型變量間關聯性大,因而不可避免地存在多重共線性。而嶺回歸能很好地解決多重共線性問題。所以,本文將嶺回歸與逐步回歸集成運用,逐步加入調節因素考察變量間的關系。調節效應模型的運行結果如表3所示。

表3反映出:

(1)當調節效應模型中加入lnS時,lnS的系數均為正值,與理論方向相背離,這說明整體產業結構S對碳減排的作用尚未充分挖掘,江蘇省產業結構進一步優化的空間較大;而當加入S調節項、加入S+RD調節項時,ln( )T?S系數均為正,不符合理論預期,當加入S調節項,并且加入Y、Y+RD調節項時,ln( )T?S系數均為負向,分別為-0.1082和-0.1218,與實際經濟運行較符合。

(2)當納入S,且僅考慮貿易通過產業總量發揮調節作用時,除產業結構外,產業總量、技術對于碳排放的彈性分別為0.5033和-0.0125,方向符合理論預期,產業技術的作用微弱,貿易通過產業總量對碳排放產生正向擴大性調節,效力達到0.2703;當納入S,且僅考慮通過產業技術發揮調節作用時,產業總量和技術水平的彈性均有小幅提升,分別為0.6396和-0.0352,但ln( )T?RD的調節效力方向為正,不符合理論預期。當同時考慮到產業總量、技術對碳排放的調節效力時,產業總量彈性大幅下降為0.2767,而產業技術系數變為正向,與理論相違背,調節效應分別為0.3327和-0.2054,較僅考慮通過產業總量的調節時效力有所加強。

(3)由于產業結構對碳排放的作用不顯著,因此剔除產業結構項后,發現各變量作用效力方向均符合理論預期。產業總量對碳排放的效力達到0.4037,其中調節效應為0.4168;產業技術水平對碳排放的作用效力為-0.0237,其調節效應達到-0.0469,均比較微弱;貿易通過產業結構對碳排放的調節效力為-0.1519。因此,從統計意義上,該模型較符合經濟實際運行狀況。

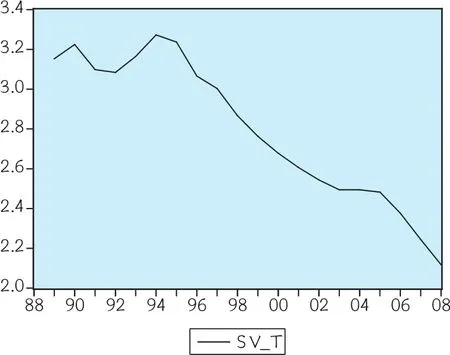

(四)時點動態效力測量

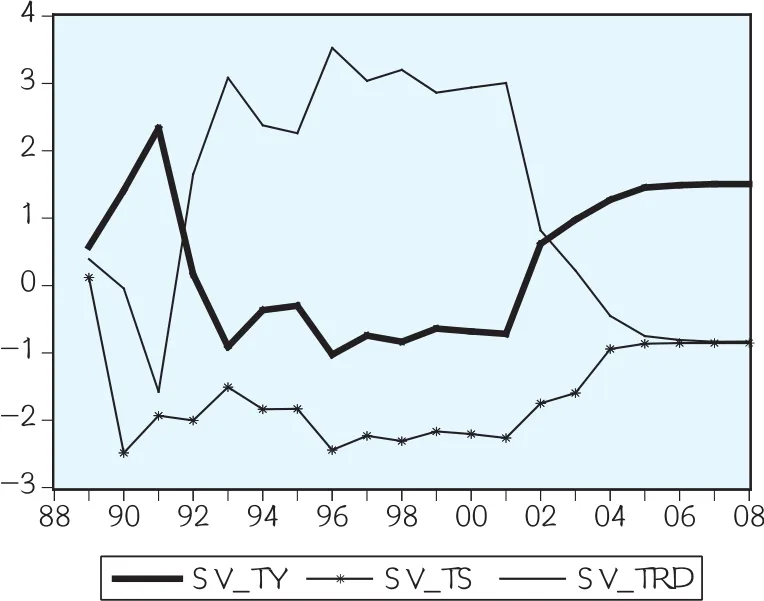

VAR模型與間接產業調節效應模型,都只是衡量樣本區間內的平均水平,并沒有反映出效力的動態變化趨勢。因此采用時變參數的狀態空間模型SSM對時變效力進行測量。由于SSM不能解決多重共線性問題,只能損失部分信息,構建兩個狀態空間模型,分別考察不同時點貿易對碳排放的直接能耗效力,以及僅考慮調節效應時貿易作用于碳排放的情況。圖3和圖4分別是兩種條件下時變參數的運動軌跡。

從圖3可以看出,樣本區間內,貿易的直接能耗作用彈性在[2.1173,3.2726]之間波動,1989—1995年之間的作用效力相對平穩且處于高位,自1997年至今呈現持續下降的發展趨勢。從圖4來看,在僅考慮調節作用時,貿易的產業總量調節作用在[-1.0271,1.5046]之間波動,1993—2001年之間變動穩定,而2001年后有大的上升趨勢,目前保持高位穩定趨勢,產業總量調節項對碳排放的放大作用逐步顯現。就產業結構調節項而言,其時變效力在[-2.4427,-0.8534]之間波動,對碳排放總量起負向調節作用,但2001年來,此負向調節作用有減弱趨勢。另外,產業技術對碳排放的調節效力處于 [-0.8336,3.5274],1993—2001年調節效力一直在高位正向運行,并沒有起到碳抑制作用,而2001年后才呈現大幅下降趨勢,近年來,產業技術的碳抑制效力逐步顯現,提升潛力空間較大。

圖3 T與CO的時變運動軌跡

圖4 產業三維調節項與CO的時變運動軌跡

四、結論與建議

(1)貿易可以通過直接能耗渠道影響碳排放。從貿易與碳排放的長期作用關系來看,其長期作用效力為1.0505,這說明出口擴張導致顯性與隱性能耗增加,江蘇省通過產品生產形式承擔了商品消費國轉移的隱含碳排放。

(2)貿易通過規模、技術、結構效應間接調節碳排放總量,貿易對碳排放的間接調節是此三種效應綜合作用的結果。鑒于產業減排是整個社會減排的基礎,從產業發展的角度看,貿易會通過產業總量、結構以及技術對碳排放產生調節作用。通過構建間接產業效應的綜合調節模型,雖不同假設條件下,各變量彈性系數也存在一定差異,但可以肯定的是,貿易通過產業總量對碳排放量產生較大的正向調節作用,效力達0.4168;而通過產業結構和技術水平雖對碳排放量產生負向調節作用但效力較小,分別僅為-0.1519和-0.0469,遠不足以抵消產業總量帶來的碳拉動效力。這表明,實踐中,貿易在促進產業總量增長的同時,必然導致碳排放量的增加,同時又會通過產業結構的優化和技術的提高對碳排放量造成一定程度的控制。而從實證結果來看,江蘇省產業結構優化及產業技術水平提高對于碳減排仍有很大的上升空間。

綜上所述,從貿易及產業發展層面出發,當前在國際政策及省內政策方面的著力點有如下幾點:

(1)國際碳排放責任分配上爭取更多配額。當前國際體系中將一國內部直接生產過程產生的碳排放量視為該國碳排放總量,從實證結果來看,江蘇省貿易對碳排放的長期作用效力為1.0505,相當于對世界節能減排做出間接貢獻。在減排壓力不斷增加的情況下,我們有必要在“共同但有區別的責任”原則下調整對策,采取更加靈活和務實的態度,審時度勢,制定全球氣候談判戰略,提出明確的談判立場。江蘇省應以貿易對于各主要貿易國資源耗費的替代作用作為論據,爭取更多的碳排放配額來彌補為各消費國承擔的轉移碳排放。

(2)基于碳排放轉移效應下實現產業結構的不斷優化。產業結構優化尤其是工業與服務業以及工業輕重結構的變化,是導致能耗強度變化的主要因素。而通過實證分析發現,貿易通過產業結構對碳排放量產生極其微弱的負向調節作用,江蘇省產業結構的進一步調整升級潛力亟待充分挖掘。降低高能耗、高污染產業比重,努力實現產業由勞動密集型向資本密集型轉化,提高資本對能源的替代性,降低能耗,從而減少碳排放。需要注意的是在產業結構國際化背景下,要實現經濟發展基礎上的有效碳減排,實踐中要強調貿易結構調整與產業結構優化的結構性協調。

(3)推動清潔技術貿易的發展,提高產業技術水平。理論上講,產業層面上技術的提高可以減少能源利用、提高成本效益,還能通過技術轉移發揮更大潛力,無疑是碳減排的關鍵因素。從狀態空間模型運行結果看,直至2001年后產業技術的碳抑制作用才初步顯現,碳抑制效力仍有極大提升空間。積極引導技術貿易的開展,以低成本效仿先進環保技術,提升產業全要素生產力及推廣清潔技術,以推動碳減排目標的實現。由此可見,產業技術與結構提升與貿易政策在一定條件下是相輔相成的,如何實現貿易結構調整政策與產業結構、技術優化政策的協調一致是值得深入思考的關鍵問題。

[注 釋]

① 為便于直觀比較,圖1中實際GDP和碳排放CO在原序列基礎上/1000,產業結構S為原序列×10,凈出口額T與技術水平RD為原序列/100。

② 對于Granger因果檢驗,有學者認為如果序列為I(1),則對原序列差分后進行檢驗;也有學者認為只要序列為同階單整,則可以基于原序列進行檢驗。鑒于差分后對序列信息的損失較大,因此本文對同階單整的序列,用原序列進行檢驗。

[1]金三林.碳排放與增長轉型[EB/OL].[2010-07-07].http://www.chinavalue.net/Media/Article.aspx?ArticleId=61889.

[2]王冬梅,何青松.外商直接投資對長三角地區環境質量影響的實證分析[J].哈爾濱工業大學學報,2010,12(1):120-124.

[3]沙文兵,石濤.外商直接投資的環境效應——基于中國省級面板數據的實證分析[J].世界經濟研究,2006,(6):76-81.

[4]李艷梅,付加鋒.中國出口貿易中隱含碳排放增長的結構分解分析[J].中國人口·資源與環境,2010,(8):53-57.

[5]孫小羽,臧新.中國出口貿易的能耗效應和環境效應的實證分析——基于混合單位投入產出模型[J].數量經濟技術經濟研究,2009,(4):33-44.

[6]魏本勇,方修琦,王媛,等.基于投入產出分析的中國國際貿易碳排放研究[J].北京師范大學學報(自然科學版),2009,45(4):413-419.

[7]劉強,莊幸,姜克雋,等.中國出口貿易中的載能量及碳排放量分析[J].中國工業經濟,2008,245(8):46-55.

[8]Birgit Friedl,Michael Getzner.Determinants of CO2Emis?sions in A Small Open Economy[J].Ecological Economics,2003,45(1):133-148.

[9]James B Ang.CO2Emissions,Energy Consumption,and Out?put in France[J].Energy Policy,2007,35(10):4772-4778.

[10]Abdul Jalil,Syed F Mahmud.Environment Kuznets Curve for CO2Emissions:A Cointegration Analysis for China[J].Energy Policy,2009,37(12):5167-5172.

[11]Hooi Hooi Lean,Russell Smyth.CO2Emissions,Electricity Consumption and Output in ASEAN[J].Applied Energy,2010,87(6):1858-1864.

[12]Lindmark M.An EKC-pattern in Historical Perspective Car?bon Dioxide Emission,Technology,Fule Price and Swe?den1870-1997[J].Ecological Economics,2002,(42):333-347.

[13]Ahmad N,Wyckoff A.Carbon Dioxide Emissions Embodied in International Trade of Goods[R].OECD STI Working Pa?per,2003.

[14]Nakano S,Okamura A,Sakurai N.The measurement of CO2embodiments in international trade:Evidence from the har?monised Input-Output and bilateral trade database[R].OECD STI Working Paper,2009.

[15]Gross Mang,Kreuger.Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement,the U.S.Mexico Free Trade Agreement[M].Cambridge,MA:The MIT Press,1993:232-235.