試論大眾網絡信息素養的現狀及走向

文/施紅星

自第三次科技革命以來,網絡在當今社會中所扮演的角色越來越重要,它深刻地影響著人們的生活、學習以及工作。我們不僅生活在現實社會之中,還生活在與現實社會有密 聯系的虛擬的網絡社會。正如德弗勒和丹尼斯說:“大眾傳播能改變我們的語言和我們對世界的認識”,“改變我們對社會問題的看法,還可能改變人們的公開行為”。[1]2011年7月19日,中國互聯網絡信息中心(CNNIC)在京發布的《第28次中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至2011年6月底,中國網民規模達到4.85億,較2010年年底增加2770萬人。伴隨著網絡使用人數的增長,遭到網絡病毒與木馬攻擊的網民也日益增多:2011年上半年,遇到過病毒或木馬攻擊的網民達到2.17億,比例為44.7%;有過賬號或密碼被盜經歷的網民達到1.21億人,占24.9%,較2010年增加3.1個百分點;有8%的網民在網上遇到過消費欺詐,該群體網民規模達到3880萬。這些網絡木馬的泛濫與大眾網絡信息素養有著密 的關聯。

一、網絡信息素養的內涵

信息素養 (Information Literacy)概念起源于20世紀30年代,是伴隨著全球信息化的發展而提出的。1974年美國信息產業協會主席保羅·澤考斯基對信息素養進行了粗略的描述,指出:“一個具有信息素養的人,具有很好地把握信息資源的能力,并能夠運用這些信息工具與資源為自己解答在工作中所遇到的各種問題。”而在1989年,美國圖書館“信息素養總統委員會”為信息素養做出了評判標準,指出“一個具有較強信息素養的人,其在信息生活中,可以憑借自身的能力合理地選擇信息內容,滿足自身的信息需求,并科學地對信息內容等做出評價”。由對信息素養的定義與判斷標準我們可以推出網絡信息素養的定義,即主要指人們對網絡中的各種信息資源的理解、把握以及批判能力,具體內容主要包括:認識、識別網絡傳播中的信息資源,以及能夠對網絡中的信息進行消化與使用等。

網絡信息意識可以被理解為人對信息的敏感度,是人們對網絡社會中各種現象、信息資源以及行為的感受、理解以及評價。在面對網絡中出現的復雜且晦澀的信息時,能夠發揮意識的主觀能動性,通過利用網絡信息平臺,主動地、積極地去尋找答案,并能夠明確地知道以何種方式、在哪個位置找到答案。網絡信息能力可以被理解為信息的收集與應用能力,是運用網絡信息操作系統的基本能力之一,同時也是人們在網絡信息社會所應具有的重要生存能力的體現。在復雜、多元的信息網絡時代,只是單純具備網絡信息意識是遠遠不夠的,可以說網絡信息處理能力是網絡信息意識的最終歸宿,如果不具有一定的網絡信息處理能力,那么必然會影響到其在網絡社會中的學習效率與質量,且最終也無法很好地適應信息時代的要求,可以說信息處理能力居于信息素養的核心地位。

二、大眾網絡信息素養培養的現狀

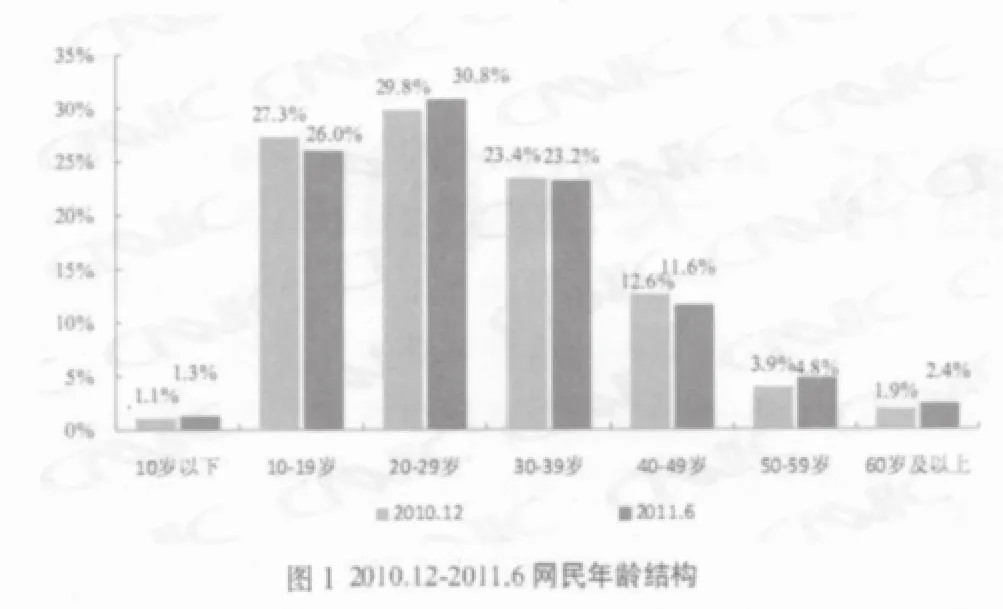

當前使用網絡的主要群體為青年人,但是也有很多中年人因為工作或其他需要,對網絡的依賴性和使用程度也在日益加大,如圖1所示(引自《第28次中國互聯網絡發展狀況統計報告》),10~49歲之間的群體占到了網民的大多數。在學歷結構中,如圖2所示,具有初中和高中學歷的人群在網民中占到了大多數,這樣的網民結構,也是造成網民的網絡信息素養程度偏低的一個重要原因。

與大學生相比,具有初中和高中學歷的網民,雖然能夠對網絡信息資源有一定的認識與把握,但是其對網絡平臺的使用能力較差,且在網絡信息資源的獲取與利用能力上還處于相對較低的水平,概括而言,其網絡信息素養能力低下。此外,具有初中和高中學歷的網民與大學生群體之間還存在著一定的“信息差”,也稱“信息溝”,即在網絡信息掌握的“量”與“域”上存在的差異。大學生群體思維比較活躍,且興趣廣泛,諸如網絡游戲、網絡BBS、網絡影視平臺、社會化網站等,都是其在網絡中生成自我行為的活動項目與場所。而有初中和高中學歷的網民由于對網絡的不了解,其觸角往往只能延伸到有限的范圍內,多數以玩網絡游戲為主,因此在浩如煙海的網絡信息中,缺乏網絡信息素養的網民最終只會將網絡作為娛樂化的工具,網絡的真正價值被網絡娛樂化所淹沒。

三、大眾網絡信息素養培養的對策

1.必須堅持網絡虛擬與社會現實相結合

堅持網絡虛擬與社會現實相結合,主要是指要在培養大眾網絡信息素養時,無論是在內容設置上,還是在方法上,要體現出實在性和虛擬性的統一。信息技術革命徹底打破了現實空間的地域限制,毫無疑問,“帶有虛擬性的互聯網社會”與“客觀實在,且帶有物理特質的現實社會生活”之間有著不可分割的內在聯系,“兩者相互依存的本質表現為,在虛擬互聯網環境下所衍生和發生的‘帶有經驗性質的東西(信息)’都將被活生生的社會現實所驗證,并被社會實踐所完善,由互聯網所引發的信息技術革命所發生的虛擬現實正在淡化我們在物理實際空間中所積累的‘現實感’,但是這種改變,并非意味著現實的消失,而是現實在形式方面及其內涵的改變”。[2]

2.優化大眾網絡信息素養的教育環境

大眾網絡信息素養教育的開展還必須依靠一定的氛圍支撐,在網絡虛擬社會,由于網絡的虛擬性、匿名性以及開放性等特征,使得網民的主體性大大增強,尤其在面臨五花八門的網絡之時,往往具有一定的自發性和盲目性,這樣往往會不利于網民,諸如網絡謾罵,網絡色情,散布虛假信息,制作、傳播網絡病毒,傳播垃圾郵件,網絡欺詐,傳播他人隱私等,因此在針對網民開展網絡信息素養教育中,必須要發揮相關管理部門和網站運營平臺的主導作用,對網民進行一定的積極引導,幫助其樹立正確的價值取向。

3.以發展作為大眾網絡信息素養培育的最終目標

大眾網絡信息素養培育的最終目的在于實現網民的綜合素質培養與發展,尤其是網絡信息的選擇、判斷與運用能力。正如上文所述,當前多數網民的網絡信息能力主要停留在信息選擇階段,即在網絡中搜索和瀏覽自己所感興趣的內容,而對于這些內容的真假,以及這些內容是否能夠產生信息價值,他們則不會過多關注。因此,在針對大眾網絡信息素養教育上,無論是通過學校教育還是網絡平臺教育,都應該將網民的能力發展作為最終目標,正說馬克思所說,“每個人是手段同時又是目的,而且只有成為他人的手段才能達到自己的目的,并且只有達到自己的目的才能成為他人的手段”。[3]只有網民的能力得到了發展,才能夠為網絡媒體的進一步革新與進步帶來契機,也才能為實現網絡的和諧與健康發展奠定基礎。

[1]德弗勒,丹尼斯.大眾傳播通論[M].北京:華夏出版社,1989

[2]李河.得樂園·失樂園:網絡與文明的傳說[M].北京:中國人民大學出版社,1997

[3]馬克思,恩格斯.馬克思恩格斯全集(第46卷下冊)[M].北京:人民出版社,1980