中國網絡新聞媒體可信度指標體系的模型構建研究*

文/巢乃鵬

媒介可信度(media credibility,另一個說法為“媒介公信力”),就是公眾對媒介的信任及其強度的集合體現。[1]可信度對于傳媒領域已不是新鮮的議題,早在20世紀30年代,有研究者就在報紙新聞報道的準確性研究中開始提及可信度;學者霍夫蘭(Hovland)更是將媒介可信度作為說服性傳播的一個重要影響因素進行研究,每一次傳播新技術的發展,都會帶來受眾對大眾傳播媒介信任情況新的審視。[2]從報紙、廣播、電視,到如今的互聯網,不同的媒介特征和媒介環境使人們對于媒介可信度的評判標準不斷發展更新。如今,互聯網進入千家萬戶,和傳統媒體一起承擔著新聞傳播的重要使命,因此,有必要對網絡新聞媒體可信度展開研究。

在網絡媒體可信度研究方面,國際學術界已有一些相關研究成果。例如斯坦福大學“說服技巧實驗室”(persuasive technology lab)所進行的“斯坦福網絡媒介可信度研究”提出了網絡媒介可信度的10項指標和“顯著性—闡述性理論 (Prominence-Interpretation Theory)”。[3]

2008年,北伊利諾伊大學傳播系卡西迪(Cassidy)也從報紙記者的角度出發,以655位美國記者為調查對象,其中包括網絡新聞記者和報紙新聞記者,探討了新聞記者對媒體可信度的認知。該研究顯示,網絡新聞比報紙新聞可信度更高,并且網絡新聞記者比報紙新聞記者更信任網絡新聞媒體;網絡依賴是可信度一個重要的影響因素;而人口統計學變量對報紙新聞和網絡新聞的可信度影響都不大。[4]

在我國,大眾傳播媒體可信度作為一個獨立的研究領域同樣正日益受到關注,但是國內有相當一部分研究主要集中在比較各類大眾傳播媒體可信度差異、討論如何提升大眾傳播媒體的可信度以及對可能影響大眾傳播媒體可信度的相關因素進行初步討論。目前,這一領域比較有影響力的研究主要來自于:喻國明教授主持的教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目“中國大眾媒介的傳播效果與公信力研究”和張國良教授主持的國家“211”重大科研項目“中國大眾媒介公信力與社會影響”,這兩項研究均通過科學規范的量化和質化研究得出了我國大陸地區大眾傳播媒體公信力/可信度的測評量表,為后續研究奠定了基礎。但是這兩項研究中均沒有對網絡新聞媒體可信度單獨進行考量。因此,“網絡媒體可信度可望成為中國媒介可信度未來的一個重要研究領域”。[5]中國大陸網絡新聞媒體的可信度狀況怎樣、如何才能提高網絡新聞媒體的可信度,已經成為當前媒介可信度研究中具有極強現實意義的命題。

目前關于媒介可信度的研究較多地采取單一視角。事實上,對媒介可信度的評估應該是一個整體的評估,既包括傳播者,也包括傳播內容,還應包括傳播渠道,并且對各個部分都有不同的要求,不能混為一談。鑒于此,本研究采用多維的視角,對傳播者、報道內容、渠道三個環節進行分別研究,以其構建出整體性的評價模型。

一、基于傳播者視角的可信度指標

1.現實感

互聯網以大眾傳播媒體的身份出現在受眾面前,其虛擬性的特性是利還是弊呢?在斯坦福大學的網絡媒體可信度研究中,B.J.弗格(B.J .Fogg)把現實感(real-world feel)這一指標放在第一個提出;在2002年,該研究機構所提出的網絡媒體要獲得公眾信任的10項原則中,現實感同樣是作為重要項被放在靠前的位置。[6]可見,就算是在互聯網這個虛擬的環境中,人們還是希望,向他們傳播新聞信息的信源是一個真實存在的且易于查證的組織或個人,對傳播者提出了要具有“現實感”這一要求。因為,新聞的本質是真實,所以受眾亦希望它的傳播者是真實可感知的,否則真實性便缺少了最基本的保障。

2.專業性

自Hovland采用實驗法驗證得出“專業性”是信源可信度的重要指標后,被大量的學者視為媒介可信度的一大重要指標。他們認為,傳播者的專業性主要是指個人是否受過良好的新聞專業訓練,具有高超的新聞采編技能,具有專業知識,遵守法律和媒介操守;對于機構而言,是否擁有一個專業團隊,組織運營是否專業合法等。[7][8]大眾傳播媒介作為一個公共服務平臺,承擔著一定的社會責任,具有專業性是社會大眾對它的本質要求,無論是網絡新聞媒體還是傳統媒體,這一點都是至關重要的。

3.權威性

學者麥考羅斯基(McCroskey)提出權威性是媒介可信度的一項重要指標,[9]學者靳一構建的《中國大眾媒介可信度量表》也提出了這一點。[10]但是后者的權威性(是否代表黨和政府的聲音)是在我國大陸地區特殊的媒介環境下提出的指標。我國大陸地區,人們對于媒介的期待更多的是對其政府職能的一種期待,這就構成中國媒介機構的獨特優勢——權威性。由政府的權威性而帶來的媒介的可信度,是中國媒介機構的獨特之處。在國外權威性則更側重于專業上的權威性。我國的網絡媒體最早是從傳統媒體的網絡版發展而來的,因此看網站是否依附于黨政機構、是否背靠一個經驗老到的傳統媒體也可能成為受眾評估網絡新聞媒體機構可信度的一個重要標準;此外專業上的權威,也可能成為權威性的一個構成部分。

4.獨立性

1986年,《時代鏡報》對新聞機構可信度研究時建立了一個三維量表,其中專門提到特別利益與媒體的關系。1992年開始我國進入市場經濟體制改革,媒介屬性發生了轉變,從單純的事業制轉向事業和企業雙重體制。不少媒介為了謀求經濟效益,把版面和時段大批量地賣給廣告商,廣告商就成為了這些媒介的衣食父母。在經濟利益的驅使下,出現了媒介媚俗化、假新聞等不良傾向,影響了受眾對媒介的信任度。因此獨立性,尤其是經濟上的獨立性對于媒介而言至關重要,受眾往往從媒介是否獨立于經濟力量的操控來作為可信度的評判標準。不像報紙、電視有訂閱費和收視費,對網絡新聞媒體而言廣告幾乎是它全部的收入來源,尤其對商業網站而言更是如此。網絡新聞媒體機構擁有自主權,廣告比例適當,不刊播廣告新聞成為了受眾對其獨立性的要求。

5.社會關懷

學者嘎軋諾與馬格瑞斯(Gaziano & McGrath)最早提出了媒介可信度的“社會關懷”指標,認為大眾傳播媒介應該站在公眾的立場,關注公共利益、社區利益,具有人文關懷和社會責任。[11]隨后在邁雅(Meyer)、萬塔與胡(Wanta & Hu)的研究中都把該指標保留了,只是賦予了不同的名字,前者稱之為“社區關聯(community affiliation)”,[12]后者稱之為“關聯(affiliation)”,[13]但使用的題項表述都差不多。靳一在其構建的中國大眾媒介公信力測評量表中,也把“社會關懷”作為一個重要的指標,并且發現,在中國公眾心目中傳播者是否具有“社會關懷”是評價一個媒體是否具有可信度最重要的指標。[14]對于網絡新聞媒體而言,社會關懷的價值在近年來越來越得到重視,眾多事關民生、公共利益的新聞都是在網絡新聞媒體上首先或重點報道,從而引起社會的廣泛關注。因此,社會關懷這一指標顯然應成為評價網絡新聞媒體可信度的重要依據。

二、基于新聞報道內容視角的可信度指標

1.真實性

真實是新聞最本質的特征要求,對于任何媒體而言都是至關重要的。幾乎所有的研究者都認可真實性應作為新聞內容可信度評測的一項重要指標。真實性意味著新聞信息報道準確、全面、可被證實。相比較傳統媒體,網絡新聞媒體信息更為豐富,新聞信息報道更不受版面和時段的限制;這些優勢在某些情況下可能也會對網絡新聞媒體新聞報道真實性產生負面影響。為了追求網絡新聞報道的即時性,有時網絡媒體甚至會犧牲新聞報道的真實性。近年來在網絡新聞媒體中經常出現的不實新聞即是因此而產生的。然而,從媒體的價值來看,它對社會的影響以及受眾對其的認可在很大程度上來自于它真實客觀的新聞報道,如果失去了這點,媒體也失去了存在的價值。因此,對于網絡新聞媒體,真實性非但不應該忽視,反而應該成為其更為關注的重點。

2.客觀性

不少研究者將客觀性作為新聞報道可信度的一項重要指標。薩文(Salwen)在其可信度研究中提出了公平、客觀、無偏見指標;[15]Meyer也在其量表中提出了公正、無偏見、意見與實施分開等指標;[16]葉恒芬在進行網絡媒體可信度研究時使用的量表中就包括了公正、無偏見。[17]這些指標都要求新聞信息表現出客觀的立場,對有爭議的新聞事件能呈現雙方觀點,平衡報道爭議各方面的情況、不偏袒任何一方,客觀呈現新聞事件原貌,不加入報道者的偏見。同樣對于網絡新聞媒體而言,客觀性毋庸置疑也應該成為受眾評價其可信度的一個重要指標。

3.親近性

親近性是新聞價值的要素之一。李(Lee)早就指出,新聞內容與受眾是否有親近性是判斷可信度的一項重要指標。[18]隨著網絡新聞媒體的發展,有研究者認為,互聯網傳播“無遠弗屆”的特性會導致網絡新聞媒體的影響力應該體現在其廣闊的新聞視野和選題上。誠然,這一觀點并無不妥。但是,網絡新聞傳播的實踐同樣顯示:網絡新聞編輯有必要強化在地域上貼近網友的新聞、在生活上貼近網友的新聞,挑明新聞和網友切身利益的直接關系,這是體現人文關懷、吸引忠誠網友的重要途徑,也是網絡媒體勝出的關鍵。[19]因此,我們認為,親近性應該成為評測網絡新聞媒體可信度的一個觀察指標。

4.有用性

與受眾使用傳統媒體更多的是為了獲取信息相比,受眾在使用網絡新聞媒體時也會對內容的實用價值給予關注,這某種程度上可能是因為互聯網這一平臺自身的實用價值所導致的。網民越來越傾向于在遇到問題時求助于互聯網,而非傳統的朋友、家庭以及社會等幫助渠道,這也使得他們在瀏覽和評價網絡新聞時會同樣帶有這一有用性的視角。B.J .Fogg等所提出的網絡媒介可信度的10項指標中就專門提到“使你的網站便于使用——并且有用”這一指標,其中“便于使用”是針對傳播渠道提出的要求,而“有用”則更多的是針對內容提出要求。[20]

5.時效性

“新聞是對新近發生的事實的報道”,時效性一直是新聞價值最重要的評判標準之一。網絡新聞在時效性上具有獨到之處,往往是傳統媒體所不能匹敵的。首先,它能實現實時傳播,即一天24小時隨時隨地更新傳播,不受刊播周期和地域的限制;其次,它不受版面或時長的限制,能對新聞事件實現全過程、全歷史的報道。正是基于這樣的優勢,受眾對網絡新聞媒體新聞報道在時效性上的表現給出了更高的期待。學者野里(Nozato)在專門針對網絡媒體可信度進行研究時就已經提出了“時效性”這一指標。[21]我們在此次研究中也同樣將時效性納入觀察中國網絡新聞媒體可信度的指標體系中。

三、基于傳播渠道視角的可信度指標

1.互動性

作為互聯網魅力的體現,互動性被認為是互聯網傳播最重要的品質。互聯網改變了以往單向的傳受關系,使受眾更加主動。學者紐黑根(Newhagen)認為,互動性含意表現在媒體上主要是指媒體內容與使用者之間的回饋關系。[22]傳統媒體與受眾進行的互動較為有限,并且需要借助其他渠道,例如報紙的讀者來稿,電視臺與電臺的電話參與等。網絡新聞媒體則可與使用者進行更多、更及時的互動功能,包括使用者可以自行決定瀏覽的順序、參與評論等,而網絡新聞媒體本身也提供數據庫檢索、討論區、留言版多種互動功能。此外,還可以依據使用者個人條件的設定,為讀者提供量身訂制的個人化新聞,互動性明顯高于一般傳統新聞媒體。因此,受眾在使用和評價網絡新聞媒體時也必然會關注互動性這一指標。

2.易用性

互聯網與其他媒介相比,技術含量更高,需要具備的媒介使用知識更為豐富,一個新聞網站是否更為易用在很大程度上會影響受眾的接受程度。需要注意的是:我們所提出的易用性指標并非等同于簡單或簡陋這樣的含義。所謂易用性(usability)是一種以使用者為中心的設計概念,易用性設計的重點在于讓產品的設計能夠符合使用者的習慣與需求。以新聞網站的設計為例,希望讓使用者在瀏覽的過程中不會產生壓力或感到挫折,并讓使用者在使用網站功能時,能用最少的努力發揮最大的效能。由此,我們可以推論:一個網絡新聞媒體在設計上越能滿足受眾的使用需求,使其產生良好的使用體驗感受,就越能吸引使用者持續使用,從而逐漸產生信任感。

3.安全性

安全性是測量中國網絡新聞媒體傳播渠道可信度的一項重要指標。互聯網是一個開放的空間,任何人都能通過它進行資源的上傳下載,這也就為其安全性埋下了隱患,進而威脅到用戶對它的信任。從受眾的角度來說,他們希望在使用互聯網的過程中,涉及個人隱私的信息受到機密性、完整性和真實性的保護,避免被他人利用、冒充或篡改。因此,安全性越高的新聞網站也越能獲得受眾的信任。正是由于互聯網傳播的這一特點,我們認為,在評價傳統媒體可信度中并不被重視的安全性指標,在網絡新聞媒體可信度的評測中反而應給予足夠的重視。

四、綜合性的評價指標模型

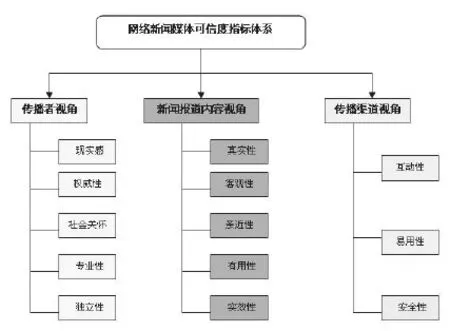

根據前文的分析,我們最終構建出基于傳播者視角、新聞報道內容視角及傳播渠道視角的網絡新聞媒體可信度的三維評測指標體系(見下圖)。這一評測模型相較于已有的媒體可信度評測指標體系而言,更為全面,也在一定程度上彌補了對網絡新聞媒體可信度評測研究的不足。當然這一指標體系是否合理也必須得到進一步的檢驗。

網絡新聞媒體可信度指標體系圖

注釋:

[1][10][14]靳一.大眾媒介公信力測評研究[M].北京:人民出版社,2006

[2]Hovland, C, I., & Weiss, W.,The influence of source credibility on communication effectiveness[J],Public Opinion Quarterly,1951,15(4)

[3][6][20]Fogg, B.J., Jonathan Marshall, Othman Laraki, etc.,What Makes Web Sites Credible? A Report on a Large Quantitative Study[Z],Persuasive Technology Lab ,Stanford University.Retrieved April 20, 2010, from: http://captology.stanford.edu/pdf/p61-fogg.pdf

[4]Cassidy, W.P., Online news credibility: An examination of the perceptions of newspaper journalists[J].Journal of Computer-Mediated Communication,2007,12(2)[5]李曉靜.中國大眾媒介可信度指標研究[D], 博士學位論文,復旦大學, 2005

[7]Giffin, K., The contribution of studies of source credibility to a theory of interpersonal trust in the communication process[J], Psychological Bulletin,1967,68(2)[8][11]Gaziano C.& K.McGrath, Measuring the concept of the credibility[J], Journalism Quarterly,1986,63(3)

[9]McCroskey, J.C.,Scales for the measurement of ethos[J], Speech Monographs, 1966, 33(1)

[12][16]Meyer, P., Defining and measuring credibility of newspaper: developing and index[J], Journalism Quarterly, 1988, 65(3)

[13]Wanta, Wayne & Hu, Yu-Wei., The effects of credibility, reliance, and exposure on media agenda setting: a path analysis model[J], Journalism Quarterly,1994, 71(1)

[15]Salwen, M.B., Credibility of newspaper opinion polls:source intent and precision[J], Journalism Quarterly, 1987, 64(5)

[17]葉恒芬, 網絡媒體可信度及其影響因素初探研究:以臺灣地區網絡使用者為例[D], 碩士學位論文, 臺灣國立中正大學, 2000

[18]Lee, S.H.Raymond., Credibility of newspaper and television news, Journalism Quarterly 1978, 55(2)

[19]高國營.網友新聞閱讀價值取向研究——兼談網絡新聞的"貼近性編輯" 原則[J].新聞大學,2003年夏季號

[21]Nozato, Y., Credibility of online newspapers[C].Paper presented to the communication technology & policy division, association for education in journalism and mass communication conference, Miami.2002

[22]Newhagen, J.E., The role of feedback in the assessment of news[J].Information Processing & Management, 1997, 33(5)