南京聚寶山公園功能分區方法探討

李曉倩,宣 婷

(南京工業大學建筑與城市規劃學院,江蘇南京210000)

隨著我國城市化進程的加快,城市規模逐漸擴大,不少原本屬于鄉村或郊野的自然山地逐漸成為城市土地擴張的一部分,其用地性質和使用功能也隨之改變,除了承載原有的生態功能外,還需要滿足市民的游覽休憩需求,于是山地型城市公園的建設應運而生。如何合理地利用和保護城市中現存自然山體,因地制宜,發揮場地環境的自身優勢,合理進行規劃建設,營造為城市居民提供自然野趣和休閑游覽為主要內容的公園,從而促進生態城市的發展,已成為規劃建設與研究的重點所在。

1 項目概況

1.1 項目背景

聚寶山公園位于南京市主城與仙林新市區的交界處、鐘山風景區的北部,南有寧鎮公路,東臨仙堯路,西面和北面緊靠滬寧鐵路,西面同時有寧龍公路,繞城公路從用地中間穿過,將用地分為東西兩片,規劃范圍面積約140 hm2。本設計是聚寶山公園二期工程規劃方案,主要是對聚寶山公園的功能定位整合,及其功能布局、重要節點的詳細規劃,力求與一期實施項目的完整銜接和拼合。

1.2 現狀概述

1.2.1 區位分析

聚寶山公園周邊交通便捷,與南京井字形快速干道的縱橫兩條,模范馬路與龍蟠路以及南京外環有直接的聯系,從主城中心能夠快速的到達該區。其東側緊鄰的道路為仙林大學城至堯化門的仙堯路,同時未來軌道交通至仙林大學城4號線,在公園附近設有站點,與仙林新市區有最便捷的聯系。此外,還有多條外部交通路線在公園周圍交匯。公園南臨寧鎮公路,西北面有寧龍公路,繞城高速公路從南北穿越,滬寧鐵路也緊鄰用地的西側和北側,滬寧高鐵從用地中間東西方向穿過,便利的外部交通必將使公園對南京周邊產生極大的吸引力。

1.2.2 現狀存在問題

現狀用地基本以山林地為主,地勢平緩處約40 hm2,占總用地面積的30%左右,且集中分布在山體的北側,多為農田、農村居民點和廢棄地,并有部分魚塘水域。在繞城公路西側、山體的北面有一約4.5 hm2的平緩草地,為原玄武垃圾填埋場的植被恢復區,現已初見成效。總體自然景觀資源較好,是南京市區不可多得的一塊綠洲。但是近年來,隨著城市規模不斷擴大,原有的自然山體也受到城市建設的破壞和侵蝕,原聚寶山山脈東西相連,現因繞城公路的建設,已被切斷。此外,部分山體開采嚴重,不僅景觀遭受破損,其生態調節功能也逐漸喪失。為此,針對性的保護與建設已勢在必行。

2 功能定位及分區策劃

2.1 一般公園分區方法

山地型城市公園的服務對象不僅包含人類,還包含其它各類生物。所以一般在劃分片區時通常根據地形地貌、土壤條件、動植物分布資源及各生命體活動特征的不同,在滿足公園正常使用的基礎上,劃分為自然生物育賞區、市民休閑游憩區以及混合活動區。在規劃設計中,由于道路交通組織等方面的原因,上述分區通過邊界來限定是較困難的,同時也不能體現出每個公園的特色。

2.2 基本思路

在規劃時,不僅對聚寶山公園及其周邊的地形、地貌、綠地、水體等因子進行了認真的實地調研,同時還對其環境進行了評價分析。考慮到聚寶山公園被多條外部交通線包合或穿越,對公園整體,尤其北部可用性較高的平緩地造成極大的噪音干擾,所以規劃時重點對環境中的噪音進行了調查、測算及評價,從而在此基礎上,做出綜合分析,合理規劃分區,以山體為核心,綜合考慮城市空間特征,將區域內影響生態系統的連續性和完整性的各種因素都納入統籌考慮范圍,力求塑造可持續發展的山地型城市公園形象。

2.3 實際操作方法

2.3.1 GIS分析

自然山體是山地公園最大的特色所在,規劃采用三維GIS技術,輔助分析研究基地的地形特征、風景資源。通過對基地的三維分析、高程分析、坡度分析、坡向分析等,為旅游服務區、景點及旅游道路的輔助選址、視覺敏感區域的劃定、景觀選址等提供適宜性比較。

通過分析,并結合現場踏勘,對聚寶山公園的自身特點有了明確的認識與評價。基地以山體、水體為主,具有較豐富的地形地貌,自然優美的山體輪廓線和植被景觀,是該地區最具特色的自然景觀資源,規劃應注意對其加以保護和利用,并強化其景觀特色。從山脊線及制高點均可觀察到基地的大部分區域,景觀布局與第五立面規劃時要加以注意。現狀水體分布集中但與外界孤立,在基地中具有較高的景觀利用價值和生態效益。

2.3.2 景觀資源評價

自然景觀是山地型城市公園景觀營造的基礎。規劃在通過詳實的現狀調查基礎上,對現有景觀資源進行分析、整合及評價。聚寶山公園范圍內的景觀資源主要為包括山體、水體和植被在內的自然景觀資源。如何能在保證生態的基礎上有效地利用開發,是規劃中一個重要的問題。經過現場調研后,對現狀景觀進行了歸納,并通過資源評價進行細致的分析。具體景觀資源評價方法主要是將風景區內各類景觀資源按景觀資源特性各分解為5個因子評價層分別打分評價,每個因子評價層5分,滿分為25分。山體景觀資源分為:高度、優美度、規模度、聚集度和植被情況。水體景觀資源分為:規模度、潔凈度、特殊性、水生植物和季節流動性。植被景觀資源分為:規模度、完整度、優美度、特殊性和經濟價值。評估結果分為四個等級:≥20分,Ⅰ級(優秀);15~19分,Ⅱ級(良好);10~14分,Ⅲ級(一般);<10分,Ⅳ級(較差)。

通過評價分析,認為聚寶山公園山林植物繁茂,喬木、灌木種類較豐富,植被覆蓋率高。山林中亦有較為豐富的野生動物棲息。其中一些山體景觀資源條件較好的山峰,如主峰具有較高的景觀價值。公園內植被景觀資源中,針葉闊葉混交林生長狀況優良,經多年植樹造林,樹木均已成林。尤其北部山體植被情況較好,面積廣闊,形成了綠色的集聚效應,具有明顯優勢,部分松林生長較好,也有較好的景觀價值。山體周邊的一些苗圃、農田等因特殊性、優美度較低而景觀價值較低。此外,公園內水體景觀資源主要集中在山體北側,魚塘成片,構成公園內的主要水體資源,與山體形成呼應,有一定的景觀利用價值。其余都比較零散,特殊性較差,潔凈度較低,景觀價值一般。

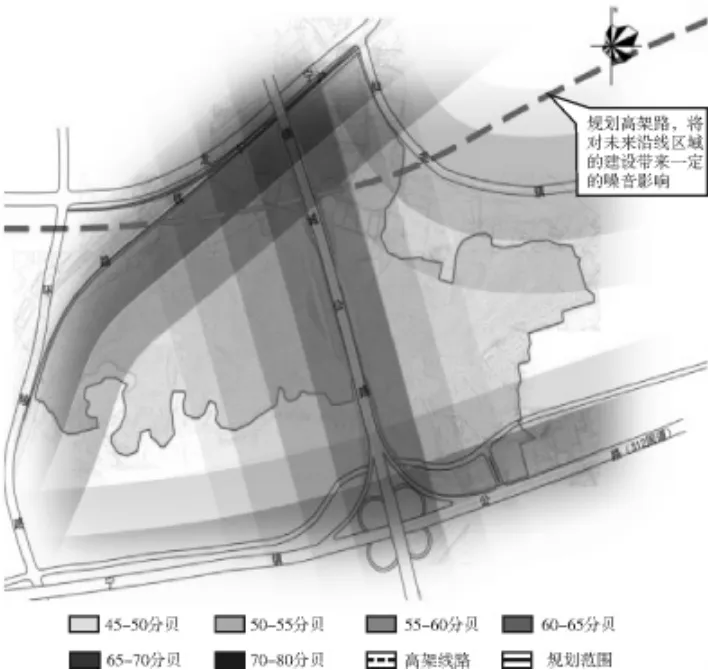

2.3.3 噪音測算及評價

聚寶山公園周邊有多條內外部交通線包合或穿越,公路、鐵路都對基地造成不同程度的噪音干擾。在規劃時調查詢問當地居民,得知該地區除去春節長假時間段噪音影響有所緩和,其他時間常年處于相同噪音干擾下,并且實地去居民反應噪音嚴重的地點進行踏勘,之后選取一周內的周一、周三、周五及周六,從早8點至晚6點每兩小時,沿滬寧高速、寧鎮公路、仙堯路、繞城公路進行均勻等距的布點采樣,從而得出比較準確的噪音分析。結果主要噪音源為:繞城公路的機動車噪音,一般值在60 dB以上,并隨距離遞減。北部滬寧鐵路,火車約3~5 min開行一次。動車組產生的噪音約65~75 dB,內燃機車為75~80 dB。寧鎮公路的機動車噪音,一般值在50~60 dB左右。城際鐵路班車也約5 min開行一次,產生的噪音約85~90 dB,進一步加重該地塊的噪音干擾。最后,通過實測分析后進行噪音評價分析圖的圖紙繪制,更加直觀有效的體現評價結果,從而使我們能更加合理的進行功能分區(參見圖1)。

圖1 噪音評價分析圖

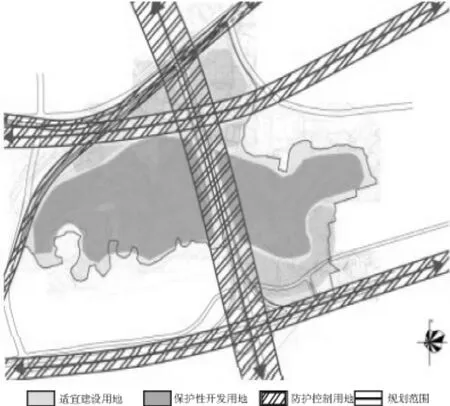

2.4 功能定位及目標

通過對基礎資源的分析整合,認為聚寶山公園區位優勢明顯,內外交通的可達性均好,公園產品功能設置應當立足于主城,面向南京都市圈層。同時聚寶山山形秀美,資源稀缺,規劃中保護和開發應并重。噪音等負面價值明確,必須尋求適宜產品,以消除不利因素的影響。此外,用地由于被繞城公路割裂成東西兩片,規劃時應統為一體,考慮東西片區的聯系(參見圖2)。

圖2 用地潛力分析圖

在此基礎上,確立了聚寶山公園規劃設計的建設目標:在維護現狀自然生態的前提條件下,貫徹“綠色南京”,完善南京城市生態綠地系統,同時適當開發,建設具備生態科普教育、體育運動、都市時尚和城市森林郊野休閑等綜合功能的大型綜合性城市公園。用具有參與性、認知性和開放性的規劃設計形式,改善聚寶山整體環境,促進周邊發展,最終構建一個集生態展示、游覽觀賞、休閑娛樂、科普教育、極限運動、時尚消費于一體的多功能城市空間。

3 功能分區設計

3.1 功能結構

聚寶山公園的周邊環境與場地本身的復雜地形使得地塊缺失完整的空間形象。設計應以山體為中心,尊重自然現狀,平面上形成“斑塊”設計理念,合理劃分功能區域,構建分區明確,功能全面,形象統一的平面格局;豎向充分利用山體空間用地形式特點,創造多層次、全方位的功能空間,豐富視覺景觀層次。規劃根據用地范圍內的地形地貌、水文地質、土壤類型和動植物資源狀況,基于山水資源評價的開發利用、環境要素對應產品布局、服務要求支撐系統構建三原則,形成“三大功能塊、十個功能片區”的山地公園空間與功能結構體系。

“三大功能塊”指將聚寶山公園結構上分為北、中、南三部分,賦予不同個性的功能。北部考慮對噪音的規避,布置對噪音不敏感的極限運動區,體現激情,張揚個性,注重參與性;中部山體山形起伏優美,植被豐富,林相較好,考慮設置環境友好型項目,保護為主,開發為輔,形成山林康體區,以自然森林景觀、生態保護、康體休閑、科普教育功能為主;南部則考慮利用便捷的交通優勢,且遠離滬寧鐵路和城際鐵路,受交通噪音影響相對較小,形成時尚消費區,體現自然與城市的結合,完善主城東北片區公共配套設施。

“十個功能片區”指聚寶山公園十個主要開發項目片區,分別是極限越野區、汽車營地區、極限摩托區、極限滑板區、北區綜合服務中心區、越野自行車區、山體攀巖區、山林定向運動區、生態科普研習區、OUTLETS時尚消費區(參見圖3)。

圖3 功能分區規劃圖

3.2 特色功能片區

3.2.1 極限越野區

位于公園的西北部,利用該處的緩坡,水塘等地貌,以極限越野汽車文化為主題,集賽車競技、娛樂演藝、休閑度假于一體,為人們玩車、飆車、品車、改車提供優質的場所和服務。本區域包含西北主入口廣場、游客接待中心、符合越野車國際比賽要求的4×4越野賽道、汽車配套維護中心等。適合舉行高標準的賽事和活動,是汽車各種性能的展示最佳場地。

3.2.2 汽車營地區

與極限越野功能相鄰,利用地形中垃圾填埋場形成的一片平整的高臺地,與極限越野功能區相配套,開展汽車露營,為改裝車提供汽車展示平臺,同時作為觀看極限越野的一個視線極佳的看臺。該區還布置有車友俱樂部等以舉行汽車相關活動,展示汽車文化。

3.2.3 極限摩托區

設計有600 m標準賽道,利用緩坡和高差設置一系列陡坡,土路,臺階,沙路,獨木橋等障礙,為越野摩托車比賽、訓練和活動服務的用房。賽道以北利用現有水面形成可供市民游客觀賞比賽、休閑的景觀區,是整個西北極限運動場地的綜合休息區。

3.2.4 極限滑板(小輪車、速滑)區

位于公園東北角,結合原有的L型緩坡山體,與極限運動中心形成圍合場地空間,區域內不僅設有4 500 m2的培訓場地,還有國際競賽標準的競技場地等不同區域。碗槽,U型臺,小輪車速滑賽道等。可以舉辦各種極限運動培訓,全國乃至國際極限運動賽事、活動、表演等。另外布置有極限運動中心,休息亭、觀演看臺,為極限運動提供配套服務。

3.2.5 北區綜合服務中心區

結合位于仙堯路的北入口,布置游客綜合服務中心,以管理和服務功能為主,為游客提供旅游咨詢、公園導游、投訴處理、醫療急救、物品寄存、失物招領、輪椅車及嬰兒車等服務項目。

3.2.6 山地越野自行車、山地障礙自行車區

自行車作為一種代步的工具已漸失其本色,人們更將之作為一種休閑鍛煉的工具使用,創造出諸如山地競速、山地攀爬、山地跳躍、山地越野等項目。山地越野自行車,利用山體的坡度,結合越野自行車賽道的特點要求,在整個聚寶山山體中設置符合比賽要求的環形自行車道路。同時配套設有自行車租借、維修服務設施以及起終點場地,全長約6 km。山地障礙自行車,在聚寶山的山體北坡,利用這一片山勢坡度變化豐富的區域,創造出起伏、轉彎以及連跳等一系列山地障礙。

3.2.7 山體攀巖區

在聚寶山山脈中間的南坡面有一處因山體開采形成的陡峭險峰,自然景觀幽靜區域相對獨立,利用該處陡壁設置山體攀巖項目,同時配置相應的服務配套。

3.2.8 山林定向運動區

以整個公園為場地、以山林為主體,設置定向運動設施。定向運動是利用地圖和指南針到訪地圖上所指示的各個點標,以最短時間到達所有點標者為勝的競技運動,是一項非常健康的智慧型體育項目。其受眾廣泛,各個年齡層都可以參與,可以組織各種形式,以學生、家庭、團體為對象的競技。使人們在閑暇之余回歸自然,放松身心,融洽關系,增添生活樂趣。

3.2.9 生態科普研習區

利用整個山體作為基底,結合山體水體保護、植被、垃圾填埋、開山采石等因素,采用融于自然的室外科普教育模式,結合路徑和景點設置自然教育徑、樹木研習徑、生態水循環模擬講習,設置垃圾填埋、山體開采、環保等知識標牌。利用山南一處因山體開采形成的陡坎,通過壁畫模擬展示山體剖面地質結構。

3.2.10 OUTLETS時尚消費區

在公園南部,緊鄰寧鎮公路,利用公園的交通優勢,引入OUTLETS全新消費模式,是現代歐美商業社會最為流行的一種商業形態之一。通過時尚消費帶動公園人氣,并以OUTLETS為核心,布置相應規模的西式餐廳、汽車旅館等時尚消費鏈,并與一期有著功能上良好的銜接。

4 結束語

隨著我國社會經濟的不斷發展,人們物質生活水平的不斷提高,人們在公園中的休閑、娛樂方式發生了改變,于是公園的類型及使用功能趨向于多樣化。而合理的功能分區可以有效整合資源,發揮資源的優化配置效益;可以協調各功能組團的相互關系,給游客提供優化的組織系統;可以保護生態系統上的生態敏感區域,保護高價值的景觀區域,維護景觀的原真性和異質性,發揮景觀整體的最高效益。在聚寶山公園功能分區設計過程中我們始終貫穿著人與生態和諧共生的原則,通過區位、地形、資源、環境評價等方法,綜合考慮滿足人們的不同需求,比如增加一些新的有吸引力的功能區,并且增強各分區的功能復合,既要寧靜和休息,也要有娛樂和運動場所;既要親近自然、感受自然、融入自然,也要滿足舒適性、消費性的需求;既要考慮私密性的需求,也要提供參與社會活動交往的機會。力求創造一處人與自然和諧共生的場所,促進區域生態保護與建設,營造一個可持續發展的生態環境,也為周邊片區賦予新的活力。

[1](美)I·L·麥克哈格.設計結合自然(中譯本)[M].北京:中國建筑工業出版社,1992

[2]王建國.現代城市設計理論與方法[M].南京:東南大學出版社,2001

[3]孟剛,李嵐.城市公園設計[M].上海:同濟大學出版社,2003

[4]湯金水.柳杉家園園林真意——山地公園的探索與實踐[J].中國園林,1999(2):56-58

[5]楊向榮.半山山地公園的建設及思考[J].華東森林經理,2010(3):57-60

[6]焦勝,曾光明.城市公園的復合開發研究初探[J].南方建筑,2003(3):70-72

[7]郭佩英.淺探公園的功能與管理[J].科技情報開發與經濟,2005,15(21):293-294