淺析電力系統負荷建模

韋堅鋒,龍 燕,李 翔

(中國人民解放軍后勤工程學院,重慶401331)

所謂負荷模型,就是指用于描述母線上輸出的總的有功和無功功率隨母線電壓和頻率變化而變化的一組數學關系表達式。建立負荷模型就是要確定描述負荷特性數學方程的形式及其中的參數,簡稱為負荷建模[1]。隨著計算機技術在電力系統的廣泛應用,電力系統數字仿真已深入電力系統的規劃、設計、運行、研究等領域,其仿真結果已成為這些領域決策的主要依據。負荷作為電力系統的重要組成部分,其模型和參數對電力系統數字仿真結果具有重要影響。

現代電力系統對電網要求更高的安全穩定性,因此要建立更精確的負荷模型。為了在電網穩定仿真計算中使用恰當的負荷模型,反映系統真實運行狀況,確保我國互聯電網的安全穩定運行,必須要在負荷建模上有所突破。

1 負荷建模方法的發展歷程

20世紀50年代以來,人們逐漸認識到負荷的種類及特性對電力系統的安全穩定運行有重要影響,負荷建模問題開始引起關注,先后提出了恒阻抗(Z)、恒電流(I)、恒功率(P)模型和多項式模型、冪函數模型等靜態負荷模型。1976年美國電科院開發了著名的LOADSYN軟件。20世紀80年代提出多種類型的動態負荷模型。1995年,IEEE負荷動態性能研究工作組推薦了關于潮流計算和動態性能仿真的標準負荷模型和一篇關于負荷模型研究文章的參考目錄,總結了這一時期的重要文章。與此同時,中國電科院、華北電力大學和河海大學的一批學者開展了這方面的研究工作,并取得了豐碩的研究成果。

2 負荷模型

目前國內外通用的模型有靜態模型和動態模型兩種形式。多項式和冪函數是描述靜態負荷特性的兩種基本模型。

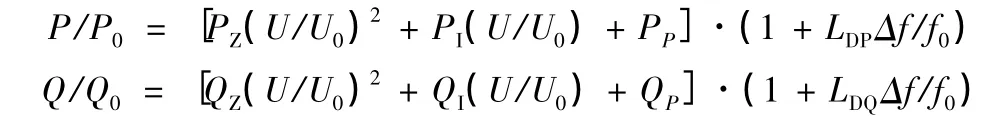

2.1 多項式模型

式中:P為有功功率;Q為無功功率;U為電壓;f為頻率;下標0為初始運行點。

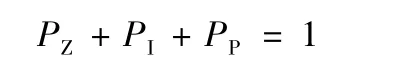

式中各系數滿足:

如果不考慮頻率的變化,這個模型常稱之為ZIP模型。

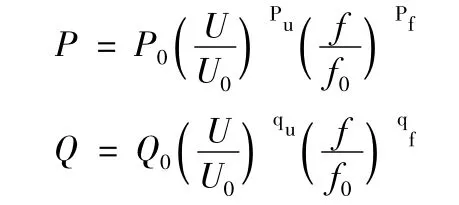

2.2 冪函數模型

負荷的靜態特征系數就是冪函數模型中的冪系數。

靜態模型用于描述穩態條件下,負荷功率與端電壓及頻率之間的非線性函數關系,主要應用在電力系統的計算、分析與控制中的潮流計算、無功補償裝置規劃、電壓穩定、頻率穩定及長期動態過程的分析等。

2.3 動態模型

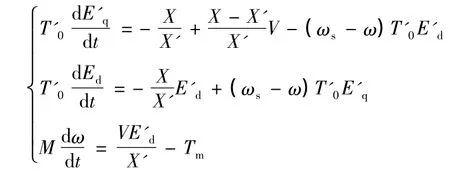

動態模型主要采取感應電機三階模型+ZIP綜合模型,感應電機三階模型為:

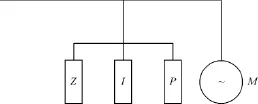

動態負荷模型采用的是一個并聯綜合模型結構,如圖1所示。

圖1 動態負荷模型示意

通過對近年來電力系統發生的大停電事故后的仿真分析可知,采用靜態負荷模型不能準確反映電力系統的實際運行情況。而實踐表明動態模型能重現事故的近似情況,因此能準確反映系統的實際物理過程,提高電力系統安全性分析的準確性和可靠性,從而提高了電力系統調度和運行人員操作的正確性[2]。

3 負荷建模基本方法

負荷建模的方法大致可以分為兩大類:一類是統計綜合法即基于元件特性綜合的間接法;另一類是總體測辨法即基于量測辨識的直接法。

3.1 統計綜合法

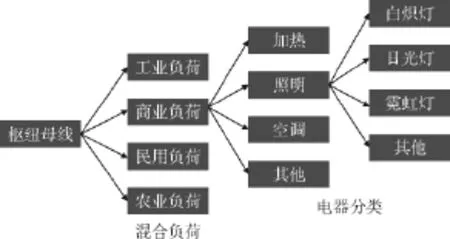

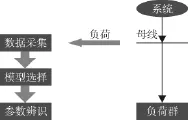

統計綜合法是一種傳統的做法,其建模過程示意如圖2。

圖2 統計綜合法建模示意

統計綜合法的基本思想是將負荷看成個別用戶的集合,先將這些用戶的電器分類,并確定各種類型電器的平均特性,然后統計出各種類型的電器所占的比重,最后綜合得出總體的負荷模型。統計綜合法必須建立在統計資料齊全,負荷特性準確的基礎之上,因此這種方法存在著以下缺陷[3]:

(1)需要事先統計大量用戶的負荷構成數據,不但耗時費力,而且難以統計準確;

(2)各類電器設備的“平均特性”難以確定;

(3)不適應負荷特性時變性的要求;

(4)對無功電壓特性、頻率特性及動態特性難以準確模擬;

(5)負荷成分比較復雜,包含的用電設備往往多達十幾種,因此總的模型難以推廣應用;

(6)調查是從定性的角度出發,其局部建模可能比較準確,但是這些調查出來的負荷特性很難準確地折算到高壓等級,即由其得到的總體模型未必準確。

盡管綜合統計法具有負荷模型物理概念清晰,易于被現場工作人員理解;建模時不需要進行現場實測,花費代價較小的優點,但由于負荷成分十分復雜,統計數據的獲得費時、費力以及數據統計時電力企業日常運營的各種統計途徑不一致,造成統計困難,不能滿足負荷時變性要求,準確性不高,所以此方法不適應研究負荷特性的時變性。另外,該方法不能準確模擬無功電壓特性、頻率特性及動態特性。

3.2 總體測辨法

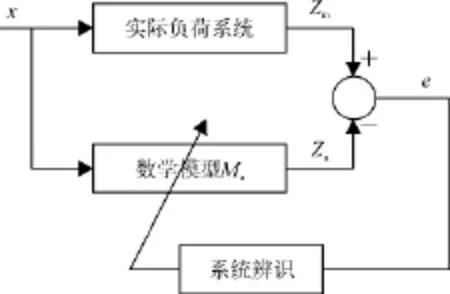

與統計綜合法不同,總體測辨法基于系統辨識理論。總體測辨法的基本思路是把綜合負荷作為一個隨機系統,僅從整體出發要求負荷模型能夠真實反映這個隨機系統的輸入、輸出特性,而不深究其內部具體結構和形式。該方法首先利用數據采集裝置,從現場采集負荷所在母線的電量作為建模數據樣本;然后在已知模型結構的前提下,根據系統辨識理論最終確定出綜合負荷模型的各個相關參數。其過程示意見圖3。

圖3 總體測辨法建模示意

總體測辨法建模的基本原理如圖4。

圖4 總體測辨法原理

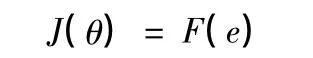

圖中:x是系統的實際輸入向量,為負荷母線電壓和系統頻率;Zm是實際負荷的輸出向量,通常取為負荷從電網吸收的電流或功率;Za為與實測響應對應的模型響應向量。規定一個等價準則J(θ),它是量測誤差e的函數。實際負荷系統和數學模型在同一激勵信號x的作用下,產生系統輸出信號Zm和模型輸出信號Za,其誤差為e,經辨識準則計算后,去修正模型參數。如此過程反復進行,直至誤差e滿足的等價準則J(θ)最小為止。數學表達可寫為:

找出模型Ma∈Φ,Φ為給定模型類,使

系統即被辨識。

由上述分析可知,輸入輸出數據對、等價準則和模型結構構成系統辨識的三要素。而模型的精度由J(θ)決定,也即由e決定。

總體測辨法以現場實測的數據為基礎,核心是根據實測的故障數據確定模型的結構和模型參數,使得模型響應能很好擬合負荷實測的負荷數據,并且要求通過模型驗證,確保所建模型在仿真計算要求內具備良好的外推、內插能力,使得模型既能突出本質又能簡化地描述負荷的行為。該方法無需了解負荷內部的復雜構成,是解決成千上萬用電設備構成的負荷群建模的一種可行方法。

3.2.1 與統計綜合法相比總體測辨法具有以下優點[4]

(1)無需知道各個用戶的負荷組成及參數,不依賴于用戶統計資料;

(2)在負荷母線處長期裝設測量裝置,可以根據各個時刻的測量數據得到相應的負荷特性參數,從而解決負荷特性時變性問題;

(3)有希望獲得較好的參數估計值;

(4)當負荷組成比較復雜時,仍可以用簡單的輸入輸出模型來描述;

(5)其實質上是將負荷看作“灰色系統”或“黑色系統”,而現代系統理論為總體測辨法提供了有力的理論依據和分析工具。

3.2.2 總體測辨法存在的不足[4]

(1)模型的通用性問題,即由某負荷點數據建立的負荷模型表現出專有性,難以靈活地推廣至其它負荷點;

(2)模型對負荷時變性和變結構性的適應問題,基于實測數據所建模型可以較好地描述當時的負荷行為,但難以描述隨時間、季節、氣候變化后的負荷行為;

(3)總體測辨法負荷建模需要足夠的擾動數據,這與電力系統安全運行的要求相矛盾,由于缺乏充分的擾動數據,給建模帶來很大困難。

4 負荷建模取得的成果

20世紀80年代以來,我國各科研機構及院校對負荷建模進行了不斷研究和探索,在理論研究方面取得了許多可喜成果。中國電力科學研究院較好地完成了國家電網公司重點科研項目“大區電網負荷測試技術及模型完善研究”和“電力系統計算分析中的負荷模型研究”,在負荷建模這一世界性難題上取得了重大突破,為進一步深化負荷模型研究和推廣應用奠定了堅實的基礎[5]~[19]。

(1)提出考慮配電網絡的綜合負荷模型,研發基于考慮配電網絡綜合負荷模型的統計綜合法和總體測辨法軟件;

(2)分析我國各電網采用的負荷模型和參數的適應性和局限性,提出適用于我國電網發展的負荷建模基本原則和方法;

(3)綜合采用動模試驗和故障擬合法,對負荷模型進行校核和調整;

(4)采用動模試驗驗證統計綜合法建立考慮配電網絡綜合負荷模型的有效性。

華北電力大學賀仁睦教授先后與廣東省電力調度中心、華北電力調度局和東北電力調度通信中心進行合作,取得一系列科研成果[20]。提出了適用于動態負荷建模的動態神經網絡模型,并且給出了具體的訓練算法[21]。應用PMU采樣數據,研究基于時變TVA負荷模型結構和遺傳算法建立期望值負荷模型,提出PMU數據進行負荷模型參數辨識的采樣要求,為廣東電網負荷建模的大范圍推廣奠定了基礎。文獻[22]~[26]提出了反映負荷動態特性的模型結構、多曲線辨識技術等,包括綜合負荷模型、差分方程模型等,并利用東北、廣東電網等實測數據對提出的負荷模型進行了有效性驗證。文獻[27]針對現場負荷記錄多、辨識速度慢等問題,用支持向量理論分析了東北電網虎石臺變電站的221條負荷記錄,發現用8條支持向量機便可很好地描述數據庫中的所有記錄。文獻[28]、[29]通過分析表明負荷變化雖然具有隨機性、時變性等,但是其變化的背后卻存在著一定的統計規律,找到某些統計規律有利于實測負荷模型的建立。

河海大學鞠平教授在文獻[4]綜合介紹了負荷建模的相關知識,包括負荷建模的要求與選擇;電力負荷基本成分的模型、電力負荷的靜態模型、機理和非機理動態模型;模型參數的辨識方法;數據的獲取等相關研究。

其他學者主要在負荷聚類分析和模型參數辨識方法上進行研究,但是能否應用于實際工程還有待檢驗。

5 總結

通過對這兩種傳統方法的分析,可以發現,統計綜合法的優勢在于它能對一個地區的整體負荷狀況進行把握,而總體測辨法的優勢在于它能對一個具體的測量點負荷特性的把握。總而言之,兩種方法各有優缺點,應當視不同情況而取之。相對來說,總體測辨法目前較為流行,因為只有總體測辨法才可能把負荷特性隨時間變化的性質反映出來,這樣的結果更具有說服力。現代化數據收集手段及數字濾波、辨識理論的發展為其提供了理論支撐,于是逐漸形成了以總體測辨法為主、統計綜合法為輔的發展趨勢。但無論采用什么方法,對于電力系統建模來說,得到精確的模型必然會帶來模型階數高、計算量大、耗時久,難以在線實時得到等問題。隨著電網的日益發展及規模的擴大,負荷模型對電網穩定計算的影響變得越來越不容忽視。由于負荷的時變性、隨機性、復雜性、分布性和不連續性,不可能在短期內完全解決這個問題,但是在滿足工程應用的前提下,應該盡可能地提高負荷模型和實際負荷對系統影響的接近程度。

6 展望

隨著我國主要電網全國性互聯進程的推進和大受端系統的形成,我國電網的復雜程度增加、電網規模擴大,電網的動態穩定性及電壓穩定性問題更突出,對負荷模型提出更高的要求。電力工作者有許多工作有待完成:

(1)利用先進測量技術和功能強大的計算機實現在線負荷建模,如何將PMU技術應用于實時負荷建模,并用PMU所測量數據完善電網負荷特性數據庫是一個重要的研究方向;

(2)隨著分布式電源大量接入配電網,其對區域負荷特性的影響不容忽視,應具體深入分析,詳細研究包括分布式電源并網的動態模型,盡量用簡單、統一的模型結構描述各種并網分布式電源對負荷特性的影響;

(3)在滿足工程應用的前提下,如何盡可能地提高負荷模型和現場實際負荷對系統影響的接近程度;

(4)負荷建模已經取得了眾多的理論成果,將這些成果廣泛應用到工程領域,還有待電力工作者努力;

(5)將電網智能化技術應用于電力系統負荷建模。隨著功能強大的計算機的普及,測量數據的快速獲取,必將使負荷模型更加精確,仿真速度、精度越來越高,這為電網的穩定運行和各種控制手段的實施提供了良好的前提和基礎。

[1]CIGRE Task Foree.Load Modeling and Dynamics[J].Electra,1990(130)

[2]賀仁睦.電網動態實時監控及管理系統的構想[J].電力系統自動化,2002,26(5)

[3]鞠平.電力系統中負荷建模研究概觀[J].河海大學科技情報,1990,10(3)

[4]鞠平,馬大強.電力系統負荷建模[M].北京:中國電力出版社,2008

[5]張紅斌,湯涌,張東霞,等.電網技術不同負荷模型對東北電網送電能力的影響分析[J].電網技術,2007,31(4)

[6]湯涌,張東霞.東北電網大擾動試驗仿真計算中的綜合負荷模型及其擬合參數[J].電網技術,2007,31(4)

[7]湯涌,張紅斌,侯俊賢,等.負荷建模的基本原則和方法[J].電網技術,2007,31(4)

[8]張紅斌,湯涌,張東霞,等.負荷建模技術的研究現狀與未來發展方向[J].電網技術,2007,31(4)

[9]張東霞,湯涌,張紅斌,等.負荷模型的應用與研究調查報告[J].電網技術,2007,31(4)

[10]侯俊賢,湯涌,張紅斌,等.感應電動機的綜合方法研究[J].電網技術,2007,31(4)

[11]張東霞,湯涌,朱方,等.基于仿真計算和事故校驗的電力負荷模型校核及調整方法研究[J].電網技術,2007,31(4)

[12]張紅斌,湯涌,張東霞,等.基于總體測辨法的電力負荷建模系統[J].電網技術,2007,31(4)

[13]邵正炎,史可琴,湯涌,等.間接與直接考慮配電網的2種負荷模型對比研究[J].中國電力,2008,41(3)

[14]湯涌,張紅斌,侯俊賢,等.考慮配電網絡的綜合負荷模型[J].電網技術,2007,31(5)

[15]趙兵,湯涌.基于故障擬合法的綜合負荷模型驗證與校核[J].電網技術,2010,34(1)

[16]王琦,張文朝,湯涌,等.統計綜合法負荷建模中的調查方法及應用[J].電網技術,2010,34(2)

[17]邱麗萍,趙兵,張文朝,等.綜合負荷模型對大區互聯電網穩定特性的影響[J].電網技術,2010,34(10)

[18]邱麗萍,張文朝,湯涌,等.華北電網綜合負荷建模研究[J].電網技術,2010,34(3)

[19]陳謙,湯涌,鞠平,等.計及配電網阻抗和無功補償的完整綜合負荷模型的參數辨識[J].中國電機工程學報,2010,30(22)

[20]章鍵,賀仁睦.動態神經網絡模型及在電力負荷建模中的應用[J].華北電力大學學報,1997,24(4)

[21]李穎,賀仁睦.廣東電網基于PMU的負荷模型參數辨識研究[J].南方電網技術,2009,3(1)

[22]He Renmu,MaJin,David J.Hill.ComPosite Load Modeling via Measurement Approach[J].IEEE Trans.On Power System,2006,21(2)

[23]石景海,賀仁睦.動態負荷建模中的負荷時變性研究[J].中國電機工程學報,2004,24(4)

[24]石景海.考慮負荷時變性的大區電網負荷建模研究[D].北京:華北電力大學,2005

[25]王衛國.電力系統動態負荷建模及其有效性驗證的研究[D].北京:華北電力大學,2002

[26]賀仁睦,魏孝銘,韓民曉.電力負荷動特性實測建模的外推和內插[J].中國電機工程學報,1996,16(3)

[27]賀仁睦,王衛國,蔣德斌,等.廣東電網動態負荷實測建模及模型有效性的研究[J].中國電機工程學報,2002,22(3)

[28]馬進,賀仁睦,周彥軍.負荷模型泛化能力的研究[J].中國電機工程學報,2006,26(21)

[29]賀仁睦,周文.電力系統負荷模型的分類與綜合[J].電力系統自動化,1999,23(19)

[30]張紅斌,賀仁睦,劉應梅.基于KOHONEN神經網絡的電力系統負荷動特性聚類與綜合[J].中國電機工程學報,2003,23(5)