拓展公共空間 激發城市活力——城市中心區地下步行系統規劃要點研究

蘭 覓,李明燕

(中國建筑西南設計研究院有限公司,四川成都610041)

1 地下步行系統

地下步行系統是由修建于地下的步行通道有序連接地鐵站點、城市下沉廣場以及商業建筑等地下公共活動空間,形成的連續的步行網絡體系。它是在大力發展地鐵交通、地面交通矛盾加劇和城市高密度發展的背景下,為了強化地下交通系統與建筑物的聯系、緩解人車交通矛盾而產生的。

2 開發背景

2.1 惡劣的自然條件影響

由于地下空間較少受外部環境影響,并且能提供全天候的活動場所,因此地下步行系統在寒冷、多雨等自然環境惡劣的地區發展速度較快。如加拿大的多倫多與蒙特利爾市,由于嚴寒的氣候影響,大量的城市功能與公共活動被移入地下空間,在歐美國家中發展出最為龐大的地下步行系統。

2.2 以地鐵建設為動力

地下步行系統的出現,很大程度上是由交通方式的轉變帶來的:地鐵的發展和普及首先改變城市居民原有的出行、購物、娛樂等行為模式,使城市在地下區域開始出現新的商業需求與聚集活動。日本東京自1932年開始,就建立了聯系地鐵站點的地下街,其目的是引導步行者向車站聚集。在隨后70余年的發展過程中,日本按不同時期的城市發展目標,結合城市軌道交通建設,不斷修正地下步行系統的發展政策,尤其開始逐步重視地下步行空間的安全性與城市公共空間的連續性、完整性,使得地下步道的質量得以提升[1]。

2.3 城市中心區再開發的需求

在歐美及日本等國特大城市的舊城中心區,因地價高昂,長期推行高密度高強度的開發模式,致使地面土地資源非常緊缺。并且在發展過程中發現只進行地面重整無法真正解決城市問題,于是將部分城市設施,如商業等移入地下,使城市地面空間能進行重整,同時地下與地面商圈相互結合,刺激地面商業,增加城市活力。城市建設以地下步行系統為基點,著手開發地下空間資源,擴大環境容量,成為平衡土地資源緊張與經濟利益需求的現實可行的途徑。

3 建設作用

3.1 緩解交通壓力

由于在城市建設中大量拓寬地面道路,導致城市步行被快速車道分割,因此利用地下空間來使步行活動能順利運行。地下步行系統與地鐵站點、地下停車庫、公交換乘樞紐等交通設施的緊密聯系,使步行者無需到達地面,即可實現步行與車行的轉換。連續、高效和具有層次性的地下步行系統,將不同交通流線分層組織,有效地進行了人車分流,使步行者遠離地面擁擠的交通環境。

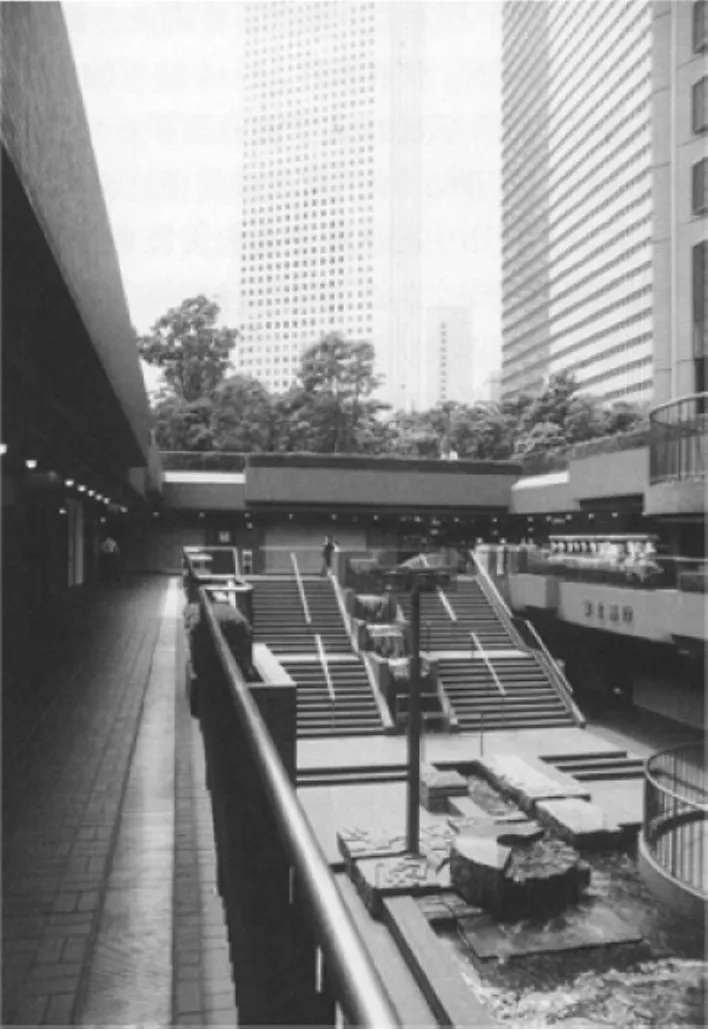

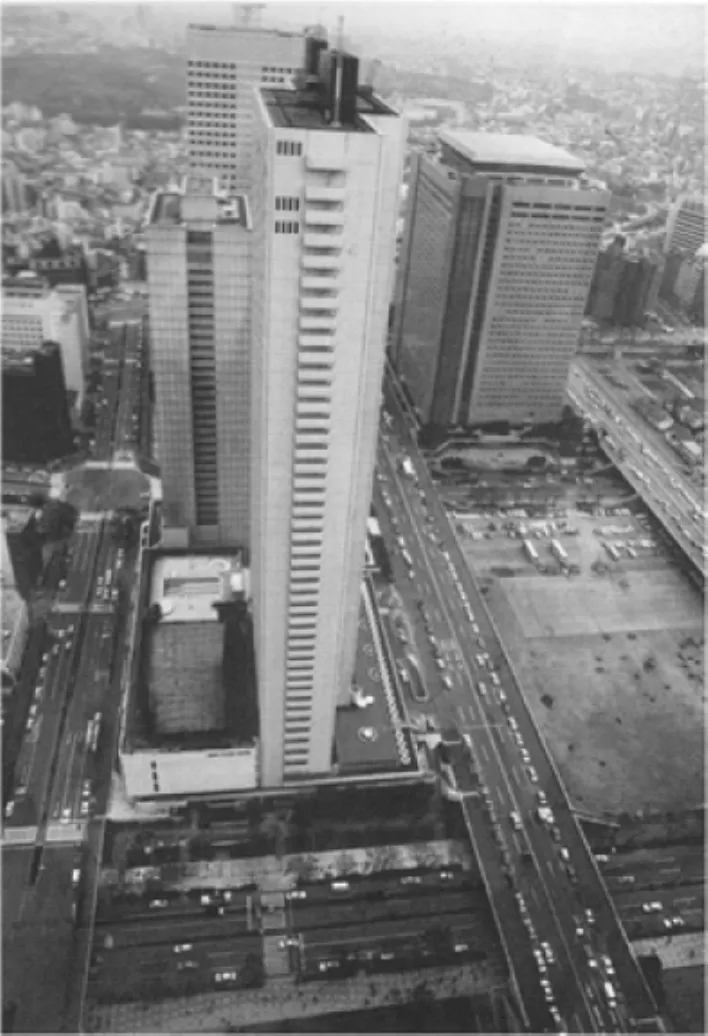

實例:東京的新宿商業中心匯聚了JR山手線、京王線、中央線等多條鐵路系統及地鐵線路。軌道交通不僅阻斷了沿新宿車站兩側分布的商業設施之間的聯系,也使新宿大街、靖國大街等主要干道存在交通擁堵的問題。1967年建成“都會地下大步道”,貫穿新宿車站東西兩側,聯系了東口地下商業街和西口中央廣場——這里作為地鐵、公交車、出租車的換乘空間。自此,45%的步行者由地面步道轉入地下空間,大大緩解了地面交通的壓力;步行系統與地下公交換乘站的無縫連接,也加強了新宿車站兩側商業區的聯系(圖1、圖2)。

3.2 拓展城市公共空間

在城市中心區,高強度開發往往會導致地面公共空間匱乏。地下步行系統利用下沉式廣場,強化與地面公共空間的聯系;地下步行通道與地下廣場的交替出現、優質的內部空間環境,創造了與地面街道相似的步行體驗。城市公共空間體系由單一的水平布局,向地下進行立體化布局發展,豐富了公共空間層次,提供了更多可供公眾使用和活動的場所,拓展了公共空間的范圍。

實例:日本名古屋市在市中心再開發之際,于久屋大道下方建成一條規模達5.6×104m2的地下步行街,地面道路則改建為寬70 m,長約1 000 m的中央公園,為繁華的市中心營造了一個綠化良好的公共空間。中央公園與地下空間通過“Oasis 21”下沉廣場便捷相連,并由自動扶梯等設施自然地將地面人群引入地下,使這里成為一處市民集會、旅游、觀光的場所(圖3、圖4)。

圖1 東京新宿地區下沉廣場[3]

圖2 東京新宿地區[3]

3.3 激發街區活力

地下步行系統與城市更新相結合,整合地面、地下空間和多種城市功能。地鐵、商業綜合體、城市公共空間結合地下步道統一建設,將多個街區的建筑在地下鏈接成整體。各個建筑的使用者由地下步行系統相互流通,促進商業活動、步行活動和休閑娛樂活動進行不同程度的滲透,激發了城市中心區的活力。

圖3 名古屋OASIS21鳥瞰

圖4 名古屋OASIS21下沉廣場

實例:蒙特利爾的地下步行系統以32 km長的地下走廊聯系了360×104m2建筑面積,覆蓋了城市中心區80%的辦公建筑和35%的購物中心,以及旅館、博物館、地鐵站和火車站等多種功能。形成功能復合、步行網絡四通八達的龐大地下城市。地下空間的開發使寒帶地區的居民能全天候開展購物、娛樂、交往等活動,增加了市中心活動的多樣性;日均50萬人的客流量,也極大提高了中心區的經濟效益(圖5、圖6)。

圖5 蒙特利安地下商城中庭

4 規劃設計要點

4.1 平面體系布局要點

地下步行系統的平面體系由節點空間和線性步道進行組合,形成空間豐富,路徑發散的步行網絡。其基本布局模式有:

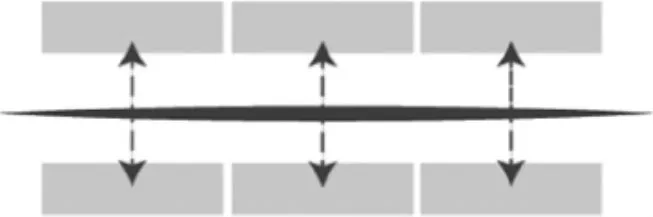

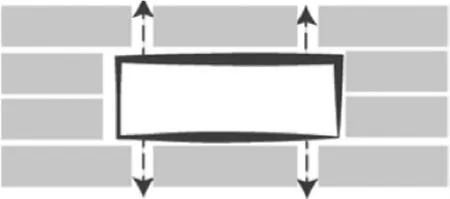

街道型:通常位于城市主干道下,銜接主干道兩側的步行系統,并結合地鐵通道及橫穿過街地下道進行綜合開發,以與地面道路平行的地下步行街為核心進行平面組織(圖7)。商店等設施沿地下步行街兩側分布。這種布局方式優點是具有很強的方向性,且開發時可先建設主地下街,然后分期建設聯系周邊商店的地下步道,操作靈活。

圖6 蒙特利安地下商城中庭

圖7 街道型地下步行系統結構示意

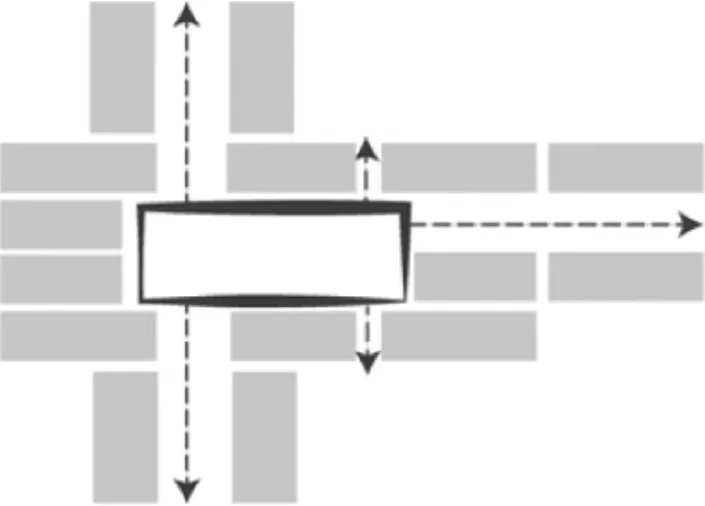

圖8 廣場型地下步行系統結構示意

廣場型:以交通樞紐站前廣場、城市廣場等公共空間為核心,借由垂直通道或是地面下沉廣場與地下空間銜接,發散式地聯系周邊商業設施、地鐵站點等公共建筑。這種地下空間規模較大,且商店不在通道兩側布局,而采用大堂式布局(圖8)。巴黎列阿萊廣場便采用此種方式,圍繞中心綠地和下沉步行廣場規劃地下空間,布置地鐵、商店、游泳館等設施,重新激發了歷史街區的活力(圖9)。這種布局方式的特點是地面環境與地下空間進行共同開發,地下空間可進入程度高;地面與地下在景觀、流線、功能上進行整合,促成彼此均具有更高的使用效率。

復合型:在不同區域合理將上述兩種方式進行連接形成地下步行網絡,通常是以廣場型地下空間節點結合多條地下街,其功能復合,空間多樣,是地下步行系統發展成熟的形態(圖10)。

圖9 巴黎列阿萊廣場鳥瞰

圖10 復合型地下空間結構示意

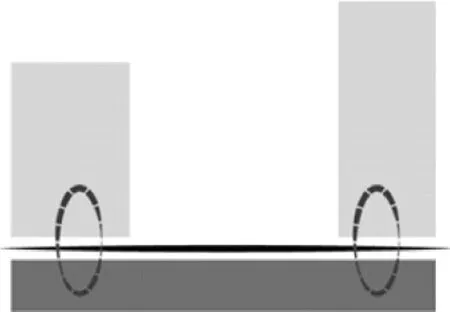

圖11 與地面公共空間的結合示意

多數地下步行系統的開發都是以點狀地下廣場或線性地下步行街為開端,逐步向四周放射發展,形成多個地下空間組團,組團之間進一步互相連通,形成具有規模效應的網絡化系統。在規劃地下步道的平面流線時,應當注重與地面步行系統的關聯性,使兩套系統的重要公共節點空間相互重疊,便于地面與地下空間的有機整合(圖11)。

4.2 公共空間設計要點

4.2.1 結合地下空間出入口,形成開放性城市節點

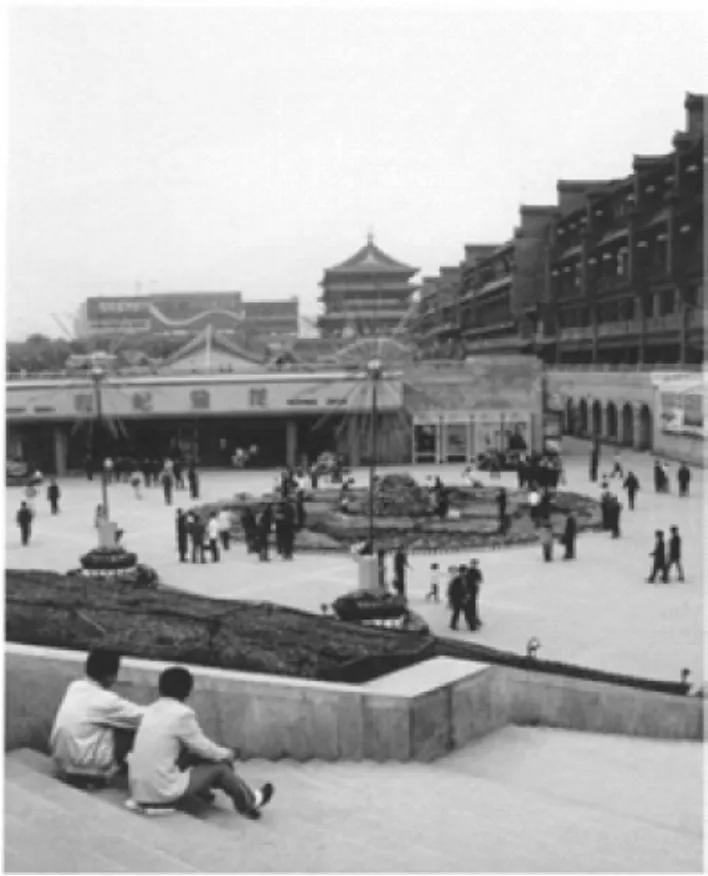

地下空間具有封閉、不可見的特性,將出入口結合地面環境進行整體設計,能強化地下空間入口的標志性,提高地下步行系統的開放性。利用下沉廣場、自動扶梯等元素,結合地形環境,將地面、地下及部分建筑二層空間統一,擴大地下空間與地面步道的銜接面積,使地下空間成為地面空間的自然延續,創造內通外達、進出方便的地下步行系統。西安鼓樓廣場便利用城市設計將地面鐘樓、鼓樓的盤道引入地下商業街,兩者形成視覺關聯,很好的整合了地面環境與地下空間(圖12)。

4.2.2 結合建筑中庭,營造共享空間

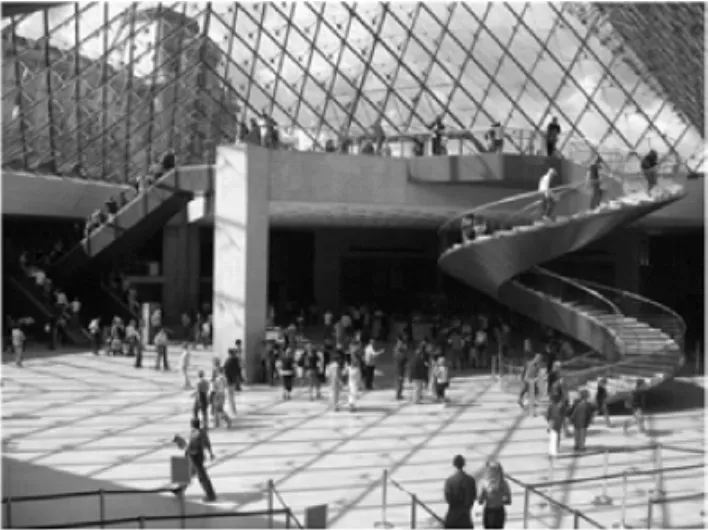

路徑復雜、規模龐大的地下步行系統,需要避免空間封閉隔絕、視覺信息缺乏、形體單一等問題。地下步道與建筑中庭融合,營造形象突出、寬松雅致的節點空間,并在其中組織供人流集散和休息的區域,可使地下空間富于變化,減輕由通道過長而引起的單調乏味感,有效調節步行者的空間體驗。在國內外成功的地下步行系統中,中庭空間對優化地下空間品質有著重要作用。地下步道與建筑中庭的銜接首先要處理好兩者出現的序列與節奏,沿主要人流路線展開一連串的線性及面狀空間,不同尺度的空間形成對比與變化,創造起伏抑揚、節奏鮮明的空間序列。其次在中庭集中布置垂直交通系統,如電梯、自動扶梯以及步行坡道等,在建筑各樓層與地下層之間建立方便、舒適、充滿趣味的交通聯系。此外在不同樓層高度布置貫穿中庭的廊道、平臺,可以豐富中庭空間的層次。同時,借助建筑采光穹頂、玻璃屋面等元素,最大限度地將自然要素引入地下空間,并在中庭布置景觀綠化、雕塑小品和休閑設施,使地下步行系統成為人們愿意駐足停留、休息交往的共享空間(圖13)。

圖12 西安鐘鼓樓下沉廣場[3]

圖13 盧浮宮金字塔中庭空間

4.3 功能組織要點

地下步行系統不僅承擔步行交通功能,同時需要容納商業、辦公、文化等多種功能,形成復合地下空間,提高聚集能力。加拿大蒙特利爾地下城、美國芝加哥的Pedway地下步道等取得巨大成功的地下步行系統,都是在城市重要公共設施之間建立了緊密聯系,滿足人們出行、購物、辦公、娛樂等多重需求,將城市生活融入地下步道中。

良好的功能組織需要關注兩個方面:一是聯系地鐵站點、公交換乘系統的地下步道,能引導步行者快速到達交通站點,路徑設計注重強化方向性和可達性,從而實現多種交通工具的高效換乘。二是在寬敞的主要通道兩側布置大型商業設施、辦公建筑、酒店和文化中心等可向公眾開放的建筑空間;同時建筑界面盡量開敞,增加步行者與多種功能的信息交流。

5 結束語

城市地下空間的開發和利用是城市發展到一定階段的必然產物。地下步行系統的建設,對整合地下空間資源、拓展城市空間有著積極作用。建立空間層次豐富、尺度宜人的地下步行系統,鏈接地下軌道交通及各類公共空間,能有效提高城市運轉效率,提升城市空間品質,激發城市活力。

[1]劉皆誼.城市立體化視角——地下街設計及其理論[M].東南大學出版社,2009

[2]陳志龍,王玉北.城市地下空間規劃[M].南京:東南大學出版社,2005

[3]童林旭.地下建筑圖說100例[M].中國建筑工業出版社,2007