建筑的文學性解讀

張芳芳,葛毅鵬,張彩紅

(1.河南科技大學規劃與建筑工程學院,河南洛陽471003;2.西安建筑科技大學,陜西西安710055)

建筑與文學相通嗎?建筑是否能施展自己的文學性思維?下面將從文字符號、文學情節及文化內涵三個方面,逐個與建筑進行相似性分析。

1 文字符號與建筑創作

文字作為文學的重要載體,與建筑有無相似之處?又如何用于設計之中?下面從兩個方面來論述文字的作用。一是追求形似,設計靈感就來自于文字;二是根據文字資料記載,綜合各種已有內容,進行建筑想象或復原。

1.1 建筑與文字符號

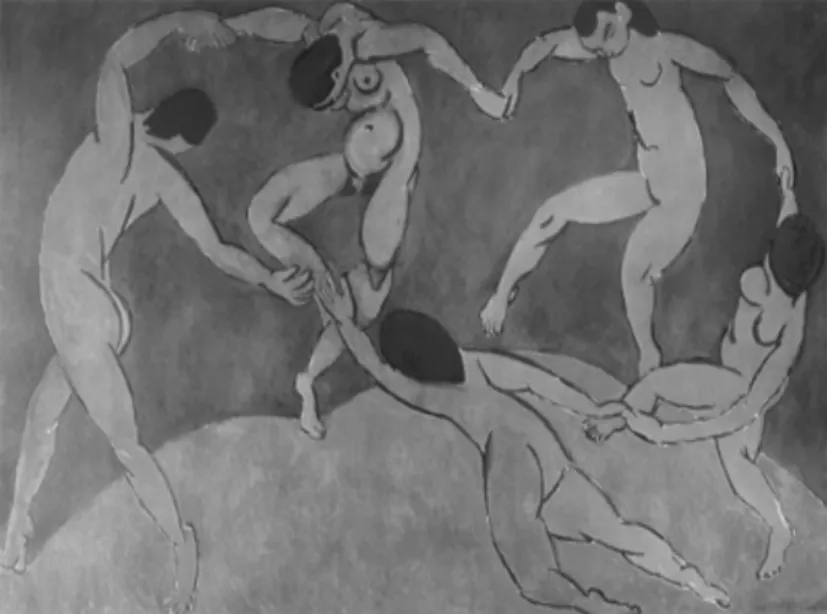

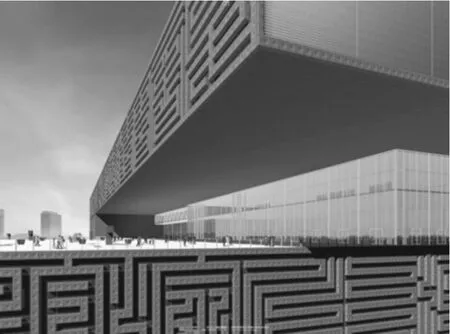

現在很多建筑,常常模擬自然界中的一些形象,建筑可以像貝殼(如圖1),像船,像樂器,像樹,像蝴蝶等等。比如,青年建筑師周峻設計的松江的一個社區文化中心,由于形似蝴蝶,在2007年abbs上引發了很大的爭論;2004年,有“建筑思想家”之譽的美國建筑師斯蒂文·霍爾以“野獸派”繪畫大師亨利馬蒂斯的名作《舞蹈》為靈感,在北京東直門設計了八樓相連的“當代 MOMA”(圖2、圖3),入選2007年的《時代》“十佳”,這是建筑與繪畫或與舞蹈建立起的聯系。換一種思路,依據漢字本身形體美感(常與書法聯系),建筑設計可否從文字符號獲取靈感呢?

圖1 伍重 悉尼歌劇院

圖2 亨利馬蒂斯 《舞蹈》

圖3 斯蒂文·霍爾 當代“MOMA”

林語堂先生認為中國傳統建筑受書法的影響:“它(中國建筑)能夠攝取梅花嫩枝條的氣韻——首先轉化入書法的靈活生動的線條,然后轉化入建筑的線條與型式。更補充以象征的意象。”中國的廟宇、宮殿等建筑物,“都是以柱子的直豎線和屋面的曲線相調劑相結合為基本原則的”,而在書法的訓練中,“一方面吾們有了直線的主要比劃,不論是一直,一劃,一撇,還得用弧線或柔軟的斷續線條與之相調劑。”林先生從書法原理與傳統建筑做比較,可謂形象生動的就二者的相似性進行了分析。

看過金庸先生《俠客行》的人,應該對俠客島上一種高強的武功印象深刻,這種功夫是來源于李白的一首詩《俠客行》,“上面的古詩圖解,包蘊古往今來最最博大精深的武學奧秘”,墻壁上的注解,也來自于白居易等的詩或是古代文學巨著;而最高強的武功,是由不識字的石破天,將文字符號看成圖形后練成的。由此文字通過作家的浪漫加工,具備了功夫的形象。如果文字通過建筑師的加工,是否可以具備建筑的形象?

圖4 中國館入選方案“疊篆”

圖5 “疊篆”細部

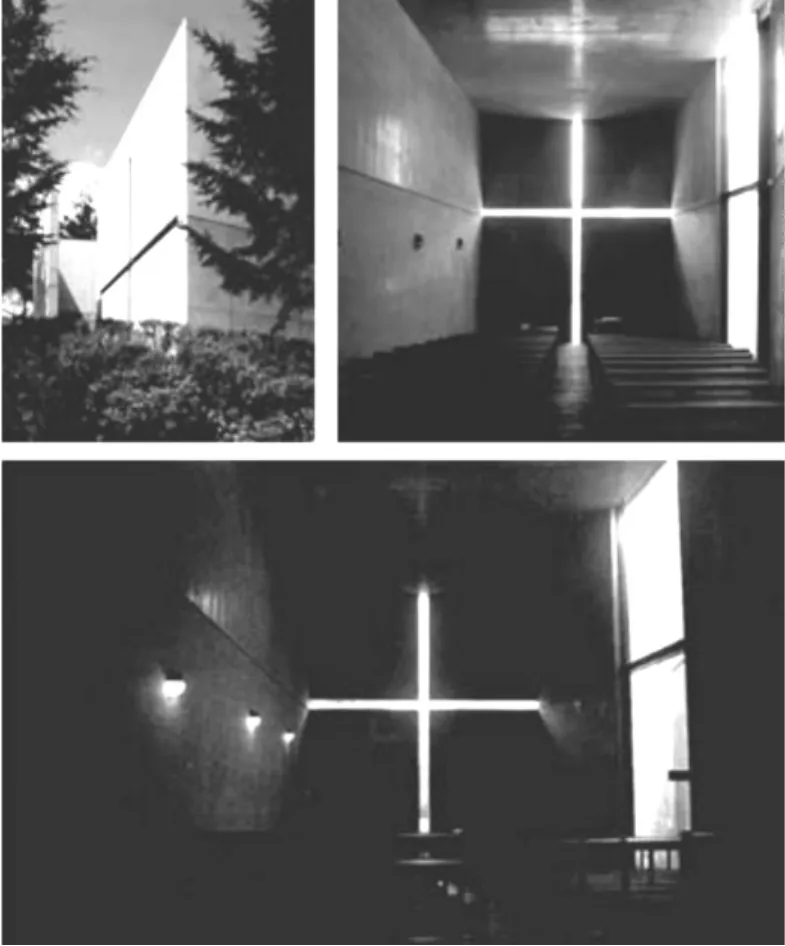

這讓我想起了世博會中國館的入選方案:清華大學建筑學院簡盟工作室和上海建筑設計院的“疊篆”構思(圖4、圖5),即將篆文用在建筑表面,賦予建筑外觀以中國篆字的肌理。這樣做可謂別致生動,既有民族特色,又有遮陽作用(篆字的筆畫可以自由調整,根據不同位置需要,起到遮陽作用)。此例可以說是文字符號用于建筑外表面上最直接的例子。再往下思考,我們可以將文字與建筑做更多的聯想和聯系:譬如可以將文字符號用于建筑形體、建筑外部空間及內部空間的設計。比如安騰忠雄設計的光的教堂內部形成“十”字空間,是否可以認為是文字符號與建筑空間產生的聯系呢(圖6)?

我想探討文字符號與建筑的意義在于增加建筑設計的多種可能性,建筑可以形似貝殼(悉尼歌劇院),可以狀如榴蓮(新加坡濱海藝術中心),同樣靈感也可以來自于文字符號。

1.2 建筑與文字記載

圖6 安藤忠雄 光的教堂

我們可以把建成的建筑形象用文字記載下來:如在《詩經》等古代文獻中,有“如翚(hui)斯飛”、“作廟翼翼”之類的描寫,表達建筑舒展如翼,四字張飛的藝術效果。相反,也可以依據這些文字敘述,來復原已經不存在的建筑。比如根據《考工記》中關于城市的文字記載:“匠人營國,方九里,旁三門,國中九經九緯,經涂九軌,左祖右社,面朝后市。”來繪出古代城市的基本輪廓,了解古代城市的基本情況等。很多有價值的古建筑,由于各種原因消失,那么這些文字資料對這些建筑的復原就特別重要。比如中國古代最重要的禮制建筑——明堂,回復其功能和型制,除了考古發掘,很重要的就是通過文字記載。《明世宗實錄》記載,明世宗詢問明堂,大學士楊一清說“明堂,乃王者所居,以出政治之所,其規法井田,隨四時方向坐以朝諸侯,施政令”等。通過閱讀《紅樓夢》,可以繪出小說中賈府的平面圖,建筑室內效果等。黃云皓先生著的《圖解紅樓夢建筑意象》,就是在對文字資料有了深入的理解后,對書中的建筑形象進行了生成。由此可見,文字資料對建筑的重要作用。

很難想像,如果沒有那么多優秀的關于建筑的文字記載,建筑的世界將會變得多么貧乏且不完整。假如沒有《史記》和《阿房宮賦》,我們如何想象阿房宮當年的豐姿?假如沒有《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》,怎么會有對黃鶴樓詩情畫意又大氣磅礴的想象?由于歷史、戰爭等原因,有些建筑消失,在沒有相片的古代,可以根據古書文字記載,還原出其模型,有助于研究或進行其它方面的應用(如電影、電視劇等);也有助于找回一種歷史、文化記憶。這也就是我為什么分析的原因了。

2 文學情節與建筑空間

在一定的設計題目或背景下,建筑師如果感動于某些文學作品,自己的設計主題往往就出現了。比如一個建筑系的學生,有感于美國鄉村音樂《加州旅館》,而找到自己設計旅館的主題;在美秀美術館設計之初,貝聿銘先生聯想到《桃花源記》,而有了美秀美術館的詩情畫意(圖7、圖8)。

在談及美秀美術館設計靈感時,貝先生說源于中國古代一個美麗動人的傳說:有位漁夫劃著一只小船,沿著小溪溯流而上,行走了數日,在小溪盡頭,出現了一座山洞。漁夫穿過山洞,突然眼前一亮,出現了遠離塵世喧囂的仙境樂園——桃花源。漁夫被其迷人的景色所吸引,決定終老于此,便領著妻兒一塊過起了世外桃源的生活。這便是東晉詩人陶淵明的《桃花源記》的情節了。此段文字可以說是貝先生設計之初的靈感源泉,詩歌的文學情節給建筑師留下深刻印象,于是就有了在現實世界中,桃花源再現的意境。將建筑設計與詩歌情節聯系,由此建筑成為了文學的載體,這既增添了建筑空間的趣味性,又給建筑蒙上一層浪漫色彩。

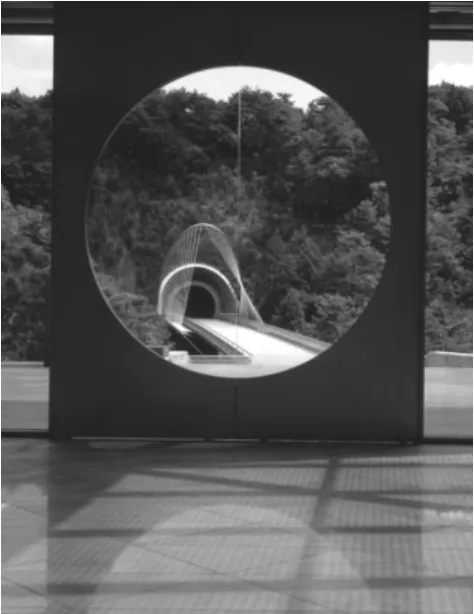

圖7 貝聿銘 美秀美術館

圖8 月亮門

再來談一下美術館外部空間節奏處理上的文學性。像文學情節一樣,空間節奏也是有起承轉合的。在美秀美術館的游覽流線中,貝先生向人們展現的是這樣一個理想的畫面:一座山,一個谷,還有躲在云霧中的建筑。一座山和一條峽谷將美術館與接待處分開,由隧道和吊橋來連接兩處。游客首先看到的是一座三角形的小亭子(接待處兼作餐廳),遠處的小山將美術館與人們視線相隔,通過一條兩側櫻花樹的步行小道將人們引入300 m長的弧形隧道,穿過彎彎的隧道,眼前一亮,前方是橫跨峽谷的120 m長的索橋,索橋另端就是這座美術館(圖8)。往前走過圓形廣場,山坡上傳統歇山式玻璃屋頂,廟宇般的石階、庭燈及月亮門入口一起構成了現代的桃花源。這正如《桃花源記》中所描述:“初極狹,才通人,復行數十步,豁然開朗”。貝先生對空間節奏的把握,使之有曲徑通幽、長階有佛的意境,這種欲揚先抑而后豁然開朗的空間處理手法,增強了建筑的感染力,創造出戲劇化的效果。

從月亮門進入大廳,剛才還是半遮半掩中的景物豁然開朗,壯觀的山谷全貌與和諧的建筑群如微縮景觀似地讓人一覽無余,建筑大師成功地在設計中使建筑完全融入了秀美的自然景觀(圖8),這就好比詩歌中的漁人來到了豁然開朗的山洞一樣。

總之,建筑空間與文學情節比較的話,可謂踏廳入室宛若觀戲,一番鋪墊,幾度曲折,高潮迭起,而煞尾悠然。游覽建筑的同時,好比在讀故事。但是無疑二者都是成功的,因為作家和建筑師展現給我們的是趣味性的情節,給了我們體會美的新思路。

3 文化內涵與建筑構思

優秀的文學作品往往蘊含著一定的文化內涵,如果建筑師具備深厚的文學涵養,在建筑設計時能夠對這些文化兼容并處,運用自如,那么建筑作品就蘊涵著文化氣息,建筑構思就擁有了文化氣質。

對于建筑師,應盡可能將自己的作品賦予更深厚的文化內涵。彭一剛先生設計的華僑大學的標志建筑——承露泉,可以為很好的例子來說明這點。

一個標志性建筑如何突出學校特點?彭先生說到華僑大學有兩個特點:一個主要特點是生源來自東南亞及港澳臺,學生經過培養之后,主要還是回到這些地區;另外一個特點它是學校,是教育機構。那么很明確接下來就是將這些特點體現在設計中。教育是很抽象的,看不見,摸不著,賦予一種怎樣的建筑形式才能將教育表現出來呢?這是設計的關鍵也是難點。彭先生說,他小的時候家里有一個條幅寫的是“芝草瑯桿培理地,雨露甘泉潤仙林“,和教育意思相似,有培育的功能。而在《紅樓夢》提到的絳珠草,描繪為“既受天地精華,復得雨露滋養”,“饑則食蜜青果為膳,渴則飲灌愁海水為湯”。久而久之它就從普通的草本植物變成了帶有一種靈性的靈芝草。由此將培育植物用比興的手法轉化為對人的一種教育和培養。而西漢的漢武帝造建章宮的時候在大門前立了一個巨大的承接盤,此盤承接雨露甘泉,然后經過培育再分散到全國各地。于是便有了一種形象的概念,寓意“聚萃萃學子于五湖四海,育創新英才惠四面八方”。這便是承露泉的設計靈感來源(圖9)。

圖9 彭一剛 華僑大學承露泉

后來的碑記有這樣一段話:“其像聳聳兮,喻智者之樂山;其泉泊泊兮,比仁者之樂水。其盤坦蕩兮,承雨露于八表;其柱偉岸兮,狀教育之四維;其形方正兮,標崇德而明誠;其勢挺拔兮,示奮發以致遠。其波疊疊而三折兮,表樂教樂學之不倦不厭;其水漫漫而四溢兮,征無量英才之嘉惠瀛衰。”到這里,碑記作家與建筑師完成了一次完美的互動:建筑師懷揣著感情,用心完成了作品,作家發揮想象,解讀出更多、更深刻的東西,建筑文化內涵由此也得到了提高。所以,對于建筑師來說,要有文化功底,使建筑朝著更深刻、更有意境的方向努力,如此建筑也能到達一個更高的層次。

4 結束語

作者始終認為建筑師做設計的時候,不能缺乏浪漫,不能缺乏感情。從文字符號、文學情節及文化內涵三個方面,與建筑設計聯系,無非是想保持一顆浪漫的心,讓建筑設計變成一件浪漫并且有趣的事,“戲”味十足,同時,也讓建筑“言有盡而意無窮”,每次解讀都有一些不同的東西。這在崇尚文化多元、文化寬容的今天,本篇文字應能算作一種聲音作為點綴而存在。

[1]金庸.金庸全集,電子書籍[OL]

[2]林徽因.建筑之美[M].北京:團結出版社,2006:3

[3]胡惠琴,周旭宏.貝聿銘和他的MIHO美術館[J].世界建筑,2006(8)

[4]彭一剛.建筑設計中的文化理念[J].建筑與文化,2008(7)

[5]MIHO 美術館中文官方網站[OL].http://www.miho.or.jp/chinese/index.htm