西南交大九里與犀浦校區教學區植物環境對比研究

劉娜娜

(西南交通大學建筑學院,四川成都610031)

西南交通大學始建于1896年,學校現有成都九里、成都犀浦和峨眉三個校區,共占地面積約333 hm2,形成了“一校、兩地、三校區”的辦學格局。本文以九里校區(老校區)和犀浦校區(新校區)的教學區植物環境為研究對象。

1 九里校區、犀浦校區自然環境條件概況

九里校區緊鄰成都市二環路北一段,校區占地面積67 hm2。校園所處的成都市氣候屬亞熱帶濕潤季風氣候區,氣候溫和、無霜期長、雨量充沛、日照較少,多年年平均氣溫為16.2℃,年總降水量為918.2 mm,雨量主要集中在7~8月。適中的氣候條件使多種植物適合在九里校區校園內生長。

犀浦校區位于成都市高新西區,地處市外環線500 m生態帶,著名的都江堰之水經沱江繞園切角,距西南交通大學成都九里校區約8 km,校區占地面積200 hm2。犀浦校區的氣候條件與九里校區相近,不同之處在于:犀浦校區相對九里校區氣溫偏低,空氣濕度更大,晝夜溫差更大。

2 九里校區、犀浦校區教學區植物配置概況

九里校區教學區圍繞一條主軸和兩條輔軸展開。主軸線為南北縱軸,抽線上從南至北依次布局有南門雕塑廣場、零號樓、茅以升紀念廣場和圖書館。一號教學樓、二號教學樓、三號教學樓、四號教學樓、五號教學樓、明城堂呈對稱狀分布在主軸的東西兩側。教學區面積較小,建筑布局緊湊,建筑周邊的綠地較為狹窄。教學區所用植物主要有銀杏、大葉樟、大葉女貞、桂花、天竺桂、山玉蘭、臘梅、龍柏、廣玉蘭、桑樹、蘇鐵、雪松、垂柳、二球懸鈴木、黃葛樹、榆樹、紫葉李等,共計60種。其中喬木占65%,灌木占25%,草本占10%;常綠樹種占62%,落葉樹種占38%。現狀植物環境中,植物品種繁多,但植物配置雜亂,種植密度過高,枯葉、黃葉現象嚴重,植物體量多小于正常生長狀況下的體量。

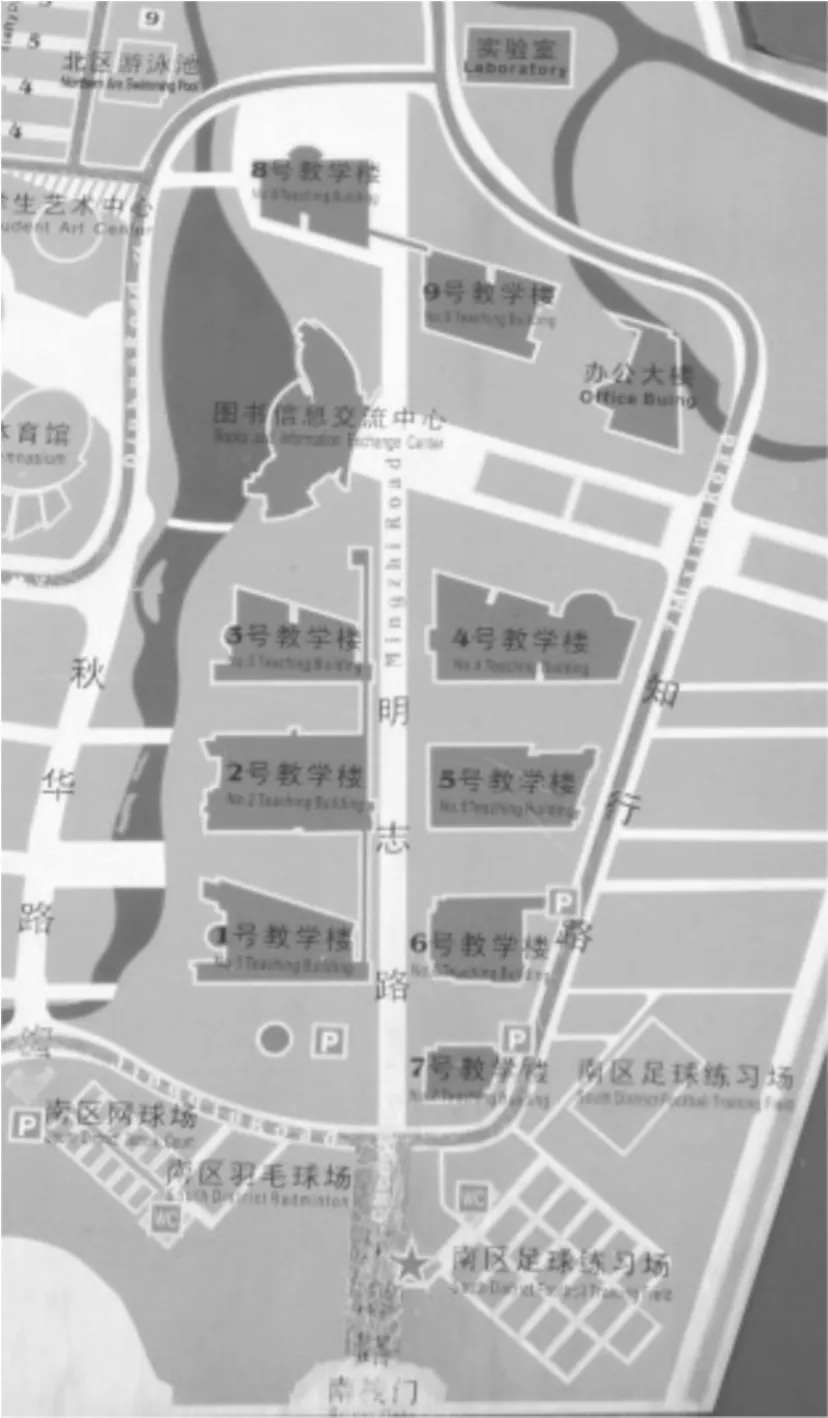

犀浦校區教學區分布在秋華路和知行路圍合的閉合區域內(圖1),以明志路為中央軸線,其他教學樓對稱分布在中軸線的東西兩側。因校區面積較大,教學樓間距較大,對應的綠地面積也相應較大。中央軸線上無建筑分布,代之的是樹陣或塊狀綠地,這一軸線不僅很好地組織了整個校園的布景,自身也成為了一條優美的景觀軸線(圖2)。犀浦校區教學區所用樹種主要有金桂、銀桂、銀杏、蘇鐵、黃葛樹、紫薇、秋楓、欏木石楠、杜英、天竺桂、楨楠、廣玉蘭、黃金槐、雪松、蒲葵、櫻花、樸樹、大葉樟等。其中喬木占73%,灌木及地被占27%;常綠樹種占62%,落葉樹種占38%。植物間距合理,植物整體長勢良好。

圖1 犀浦校區教學區平面

圖2 景觀軸線

3 九里校區、犀浦校區教學區植物群落環境對比分析

首先,兩個校區教學區內的植物配置在物種選擇方面都較好地考慮了物種之間的影響,不存在植物因相克而生長不良的現象。

其次,各別微環境下的植物選擇沒有考慮到植物本身的生長習性,以及植物之間在生長過程中對彼此的生態因子的影響。例如九里校區交大之聲西側的綠地,外圍種植有大喬木雪松、銀杏等,中央種植有山玉蘭、廣玉蘭、桂花等,雪松等大喬木長期遮蔽陽光,造成喜陽的廣玉蘭、山玉蘭長勢不好。犀浦校區明志路中的塊狀綠地中也存在類似問題,如明志路上的紫葉雞爪槭因長期暴露在陽光下而長勢不好,根據其耐半陰不耐強陽的特性,應栽植在陽性中喬木或者大喬木的下方。

最后,兩個校區的教學區在植物配置方面,都比較注重植物群落的垂直空間結構的塑造,具體表現為注重喬木、灌木、草本的搭配,此舉增加了植物群落環境的層次感和穩定性。

4 九里校區、犀浦校區教學區植物空間塑造對比分析

兩個校區因為尺度大小差異較大,植物環境塑造出來的空間感差異很大。

九里校區教學區建筑布局緊湊,建筑高度與建筑間距之比接近1∶1(個別地方除外),這樣的尺度給人以內聚、安定又不至于壓抑的感覺。教學區周邊的綠地的設計尺度相對小,植物配置注重細節,步行者可以清晰、全面地觀察到植物環境的細節。由于綠地面積狹小且貼近建筑的外墻面,植物的空間塑造很注重與建筑在豎向空間上的對比關系。例如,逸夫館西南側面向校南門雕塑廣場的綠地,為了減弱建筑過高引起的突兀感、空曠感,通過栽植銀杏來削弱這種不良感受(圖3)。

九里校區教學區植物空間環境塑造中有兩個突出問題:一是封閉的綠籬隨處可見。綠籬過多,讓原本就不大的空間更為狹小,并給人一種封閉感;二是所有綠地的可進入性差,綠地使用效率低,師生的戶外交流、休憩空間空白。

圖3 銀杏與建筑體量關系

犀浦校區教學區的建筑布局通透,東西相對的兩個建筑之間的間距與建筑高度之比接近1∶2,人行走在兩個建筑之間(即明志路上),會有空曠和不安感,缺乏親近感。每個教學樓周邊的綠地與其臨近的道路綠地相互獨立而又彼此聯系,構成了一個統一的整體。教學區綠地布局采用規則式,貼近教學樓的基礎綠化種植帶與建筑體量相比過于狹窄,無綠籬圍合,綠地開敞感強。由于很多植物還未長成,植物的小體量與建筑的大體量不協調。但豎向空間上的懸殊對比被橫向空間上的對比調和了,教學樓周邊的綠地通過相鄰道路中的塊狀綠地得以延伸,等于增加了教學樓周邊的綠地的寬度(圖4)。

圖4 基礎綠地與道路綠地一體化

圖5 林下休憩空間

犀浦校區教學區植物空間環境營造的一個特色是為師生提供了很多可利用的林下空間和戶外交流、學習、游憩的空間(圖5)。但其中也有不足,如圖6中的明志路上的某一小品設施,因沒有植物的遮蔽,舒適度和私密性考慮不足,大大降低了使用效率。

圖6 使用率低的小品設施

5 九里校區、犀浦校區教學區植物功能對比分析

教學區植物環境的功能主要有以下幾點:顯示文化寓意;突出教育主題,為師生提供一個安靜、舒適的教學環境和戶外交流、休憩空間;美化教學環境;發揮生態作用。

在文化寓意的表現上,植物環境一般依托于建筑或者小品來表達。犀浦校區在教學區的主要景觀軸上立有“竢實揚華”的石碑,以此來體現交大“竢實揚華、自強不息”的精神,并在景觀軸的終端設有大鐘,一方面與石碑照應,另一方面與九里校區的“交大之聲”相呼應,寓意著交大精神的傳承。九里校區的“茅以升紀念廣場”(圖7)、“交大之聲”(圖8)也是體現交大文化的一個重要節點。茅以升紀念廣場的植物主要以松、柏類的為主,很契合紀念的主題。

圖7 九里校區茅以升紀念廣場

兩個校區教學區的大部分綠化都能滿足為師生提供安靜教學環境的功能,除個別的節點,如九里校區四號教學樓——逸夫館西南側的綠地中植物種植密度過低,沒能滿足隔離噪音的功能(圖9)。

在美化教學環境方面,兩個校區都存在因后期管理不善致使植物生長不良而影響美觀的現象。

6 九里校區、犀浦校區教學區植物環境改造建議

圖8 九里校區交大之聲

圖9 逸夫館西南側綠地

基于上述分析,對于九里校區教學區的植物環境的改造建議如下:適當增加色葉植物、觀花類植物,以緩和整個教學區因常綠植物過多而造成的壓抑感、沉悶感;移除部分植物,擴大植株間距,改變植物整體雜亂無序的現狀;拆除部分綠地的圍籬,加設進入綠地的小路,并增加相關的休憩設施,為師生提供戶外交流、游憩的綠地空間;加強后期養護管理。對于犀浦校區教學區的植物環境的改造建議如下:加強對空間營造的細部處理,從使用者的環境行為心理出發,布設景觀小品;加強養護管理。

7 結束語

大學校園綠化作為校園景觀的重要組成部分之一,應予以足夠的重視。教學區作為校園的主體部分,其周邊的植物種植環境除滿足一般的生態功能、美化功能、提供戶外休憩空間等,突出教育主題,表達文化寓意的作用應該更加顯著。在進行植物景觀營造時,要關注植物的四維空間,考慮植物隨時間生長使景觀處于動態變化的特性。

[1]黃基傳,周榮.高校校園植物景觀改造初探——以佛山科學技術學院北院為例[J].科技信息,2009(15)

[2]李利,秦柯.大學校園植物景觀空間塑造淺析[J].山西建筑,2008(26)