隧道基坑施工對圍護結構及臨近建筑變形的影響分析

鄒宏偉

(中鐵二局,四川成都610031)

在城市的基坑開挖和支護工程中,經常會遇到基坑緊鄰建筑物、地下市政管線及周邊交通干線和其他設施的情況,工程上經常關注巖土體的穩定性及圍護結構的強度問題,但在特殊地段還可能存在對變形更敏感的構造物。這些情況給基坑工程的設計和施工都增加了很大的技術難度,稍有不慎,不僅危及基坑本身的安全,而且會引起臨近的建筑變形、開裂及損壞,甚至造成巨大的損失,因此基坑開挖變形對臨近建筑影響的問題不容忽視。本文以成灌快鐵隧道基坑為例,通過現場實測、理論分析及有限元數值模擬計算,并將計算結果與實際監測結果對比分析,來探討在基坑開挖過程中臨近建筑的變形問題。

1 工程概況

本文的工程背景為成灌快鐵離堆公園支線隧道,由都江堰市二環路沿迎賓大道和太平街行進,終點為水文化廣場,全長3 241.1m。隧道全段采用明挖順做法施工。沿線樓宇眾多,人口稠密、交通繁忙,由于受汶川“5·12”地震影響,周圍樓宇均出現開裂,另外還有加油加氣站、古建筑、市政管線、危樓多且緊臨基坑。工程環境對基坑圍護結構及地面變形提出了很高的要求。

1.1 地質條件

沿線地貌為成都平原冰水-流水堆積地貌,海拔高度705~725m,地勢平坦,地形起伏小。

(2)粉質黏土():灰黃色為主,硬塑狀,質較純,厚0~2m。

(5)粗圓礫土():中密 ~密實,卵石磨圓度較好,以亞圓形為主,少量圓形,分選差,卵石含量50%~85%,粒徑以20~90mm為主,部分粒徑大于120mm,夾零星漂石,填充物主要為中粗砂,含量約15%。層厚大于20m。

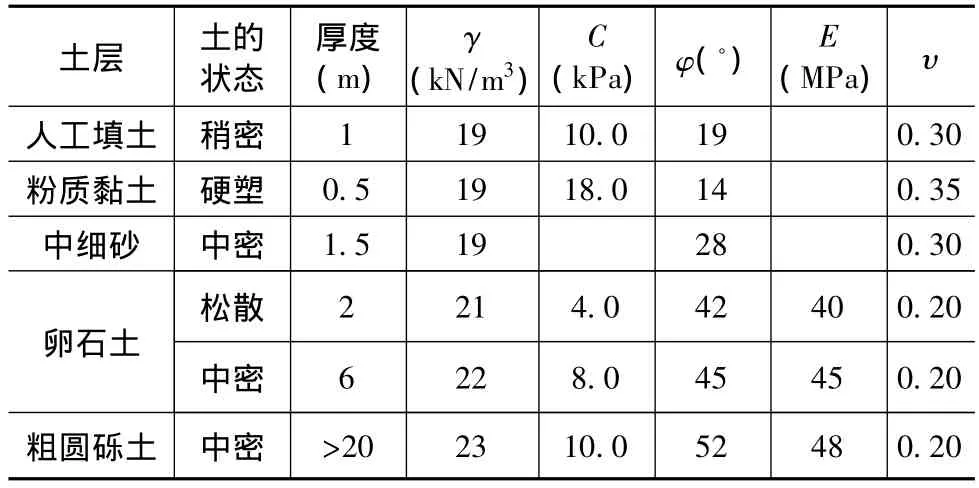

表1 各土層組成及主要物理力學參數

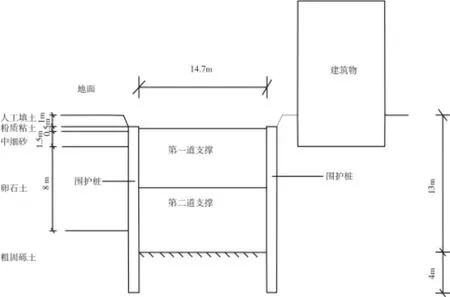

2.2 基坑支護方案

基坑開挖深度約14.5m,地面以下1~3m采用放坡開挖,坡率采用1∶0.5,下部支護采用排樁+內支撐結構,排樁直徑為1.2m,樁間距為2.4m,內支撐采用609鋼管支撐,支撐豎向分兩道布置,豎向間距6.1m,水平間距4m,樁間采用錨網噴防護。某區段基坑支護結構剖面如圖1所示。

圖1 某區段基坑支護結構剖面

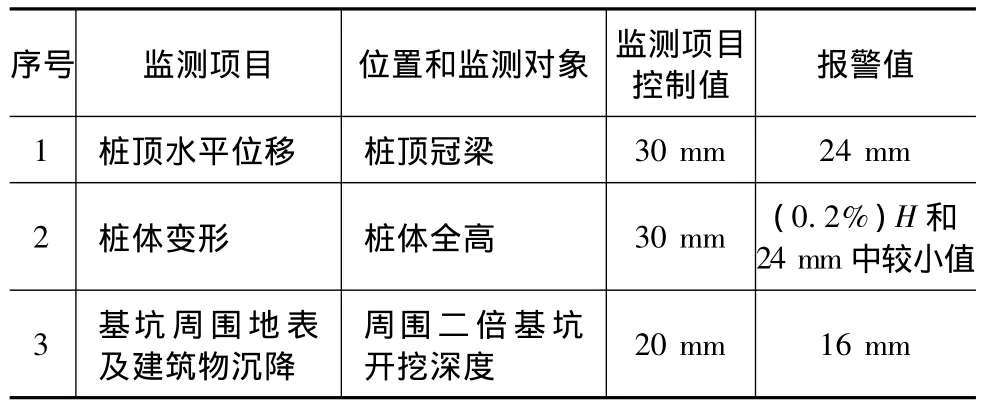

根據現行相關規范及工程實際,監測中采用的變形監測項目控制值和報警值[2],如表2所示。

表2 部分監測項目控制值及報警值

2 實際觀測情況及變形規律分析

為了實施對該隧道基坑動態的監測過程,掌握地層、圍護結構與支撐體系的狀態,及施工對既有建筑物的影響,工程對基坑施工現場進行了全程監控量測。

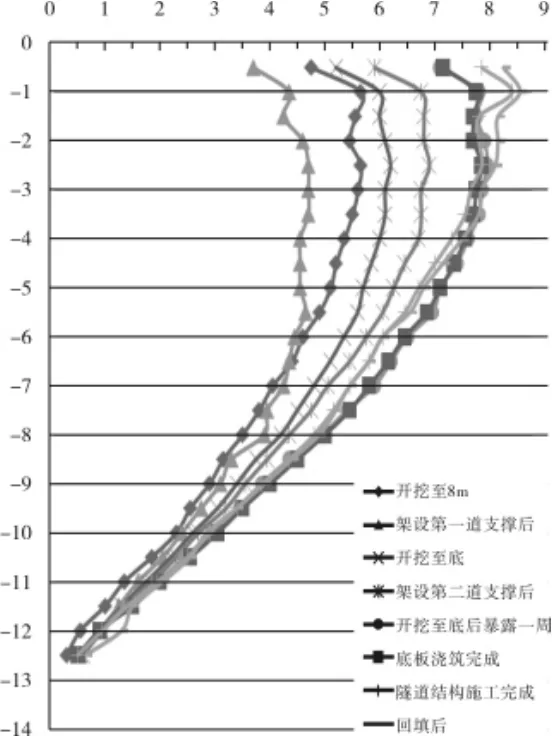

由于監測數據量大,本文根據施工組織順序,按時間順序取以下幾個主要工況的監測結果進行分析:(1)支護樁施工后基坑開挖至地面下8m;(2)加第一道支撐后;(3)開挖至坑底;(4)加第二道支撐后;(5)開挖至底后暴露一周;(6)底板澆筑完成;(7)隧道結構施工完成;(8)回填后。以下為該區段內編號為2#監測圍護樁樁身位移監測成果及該處臨近建筑測點C56#的沉降監測成果。

2.1 圍護樁樁身水平位移

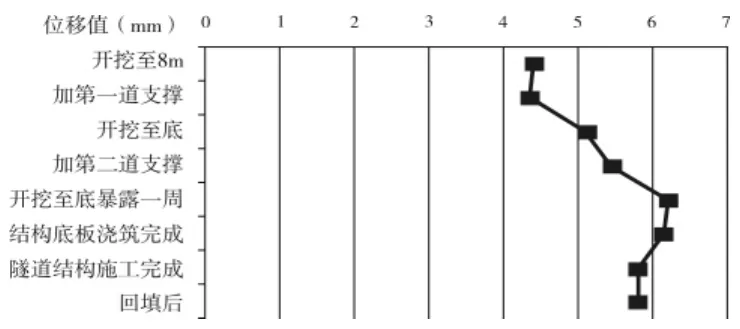

圖2 樁身水平位移

從圖2中可以看出:圍護樁樁身位移隨著開挖深度的增大呈逐步增大的總體趨勢。在架設第一道鋼支撐之前,樁身水平位移近似呈前傾型,這主要是由于在架設第一道鋼支撐之前,基坑已經開挖至一定深度,致使開挖面以上的樁體呈懸臂狀態,故形成了樁頂位移大而樁身位移小的變形模式;在架設第二道鋼支撐之前,樁身水平位移有中部大、兩端小的發展趨勢,這說明了樁體端部位移受到了明顯的約束作用;在架設第一、二道鋼支撐之后,樁身水平位移增量有明顯減少的趨勢;在基坑開挖到底暴露一周后,圍護樁又出現最大值為1.2mm的位移,所以在基坑開挖結束后,要盡快開始結構施工。從圖2中得到樁身位移最大值為8.25mm,未達到報警值。圖2中規定樁身水平位移指向基坑內側為正,指向基坑外側為負。

2.2 樁上兩道支撐點及其中點的水平位移與工序的關系

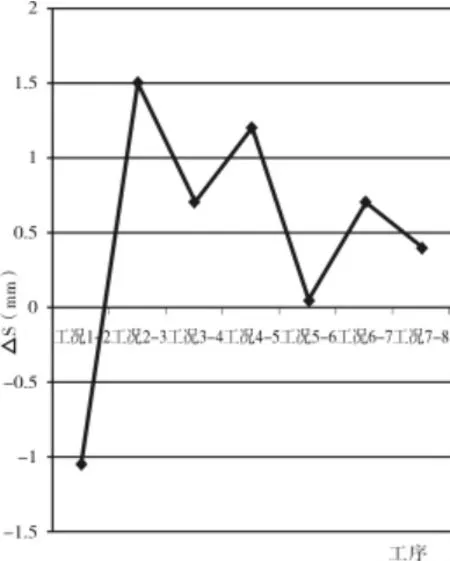

圖3中,樁頭下1m的測點剛好為第一道鋼支撐支撐點。從圖中可以看到加第一道支撐施加軸力后該測點的位移值有明顯的減小,由于支撐的約束作用,位移的增量速度減緩。圖4中,分析開挖支護工序間位移增加的情況,在加第一道支撐后△S<0,這是因為支撐預應力的施加,約束了圍護樁向坑內的位移,甚至使圍護樁向基坑外方向產生一定位移。另可見對支護樁水平位移貢獻大小依次是工況1(懸臂開挖)、工況2~工況3(懸臂開挖一定深度后至架設第一道支撐)、工況4~工況5(架設第二道支撐后至底板澆筑封閉)、工況3~工況4(開挖到底至第二道支撐架設)等。這變形大的工序提示施工中特別注意工序間的緊湊安排對抑制圍護結構及地面變形的重要性。

圖3 樁頭下1 m測點位移

圖4 樁頭下1 m測點位移變量

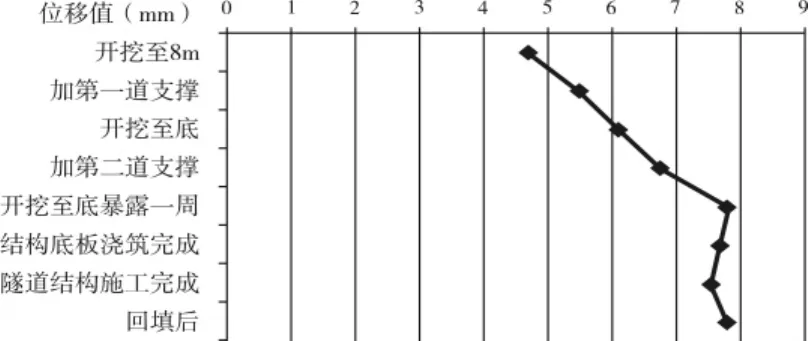

圖5 樁頭下3.5 m測點位移

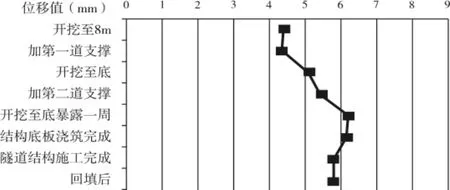

圖6 樁頭下6.5 m測點位移

圖5為樁頭下3.5m測點(約為兩道支撐中間的位置)的位移,從圖中可以看出加支撐力后該測點位移增值速度減緩。在結構底板澆筑完成后,位移值無明顯增量,且隨隧道結構施工的進展有微量的減小。

圖6中所示的樁頭下6.5m測點為第二道鋼支撐架設位置。如圖中所示,在加第二道支撐力后,該測點的位移增量速度有明顯的減緩,在開挖結束暴露的一周時間里,又出現一定的增值。在隧道結構施工過程中位移值不再有明顯增值,甚至隨施工進度有微小的減小。

2.3 坑側建筑的沉降

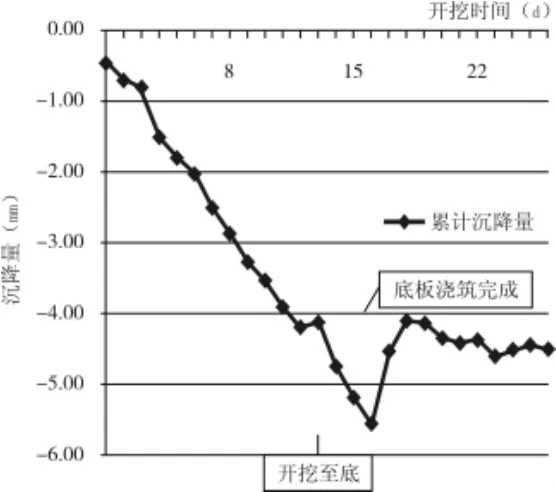

圖7 從開挖至基底施工結束階段的測點C56#的沉降值曲線

從圖7中可以看出,測點C56#(基坑附近建筑物)沉降量有隨基坑開挖的深度(圖上0~15d為基坑開挖施工階段)不斷增大的趨勢;當基坑底板澆筑結束后建筑的沉降量又有適量的回彈,這是因為結構底板形成了有效的支撐約束作用,約束了圍護樁的位移,使主動區與被動區土壓力發生了變化。但是隨著基坑暴露時間的增加,沉降量又開始有少量的增大。從圖7中可以知道建筑沉降最大值為5.6mm。根據表1可知,在報警值范圍內。圖7中規定建筑沉降為負值,抬升為正值。

2.4 坑側建筑裂縫發展情況

在實際監測過程中,存在周邊建筑出現裂縫的情況。大多為既有裂縫,因為都江堰市區為“5·12”特大地震重災區,隧道基坑沿線許多為震后加固建筑。通過監測結果發現在基坑開挖施工階段,部分裂縫有加寬的發展趨勢。

裂縫觀測點LF01初始寬度平均為4.27mm,觀測點LF02初始寬度平均為3.5mm。觀測點LF01的增量最大值為0.75mm,觀測點LF02最大增量值為0.89mm。裂縫寬度并沒有較大的增量,現場表明對建筑結構沒有明顯的強度或變形影響。其他觀測結果也有類似結論。另在基坑外圍地面上只發現少量縱向裂紋。綜合建筑及地面情況可得出基坑施工對建筑裂縫的發展影響不大,本工程采用的支護結構設計及施工是安全的。

3 有限元模擬計算

3.1 計算模型

針對區間隧道基坑支護變形問題,本文采用ANSYS有限元程序建立基坑的二維模型,土體均采用各向同性體單元,圍護樁采用梁單元,圍護樁與土體之間的相互作用采用線彈性理想塑性接觸面單元進行模擬[3~5]。各土層和支護結構力學參數采用地勘報告及室內試驗所提供的值。各土層主要物理力學參數如表1。

3.2 模擬過程

該二維模型開挖模擬分成12個步進行模擬計算。每1步為基坑向下開挖1m,其中第8步后加第一道支撐軸力(即實際工況為基坑向下挖至8m后架設第一道鋼支撐),第12步為基坑開挖至基底后并加第二道支撐軸力。計算結果為建筑臨近基坑側基底邊緣的沉降量。

4 計算成果分析

模擬計算得到建筑基底沉降值隨基坑開挖深度的增加而逐漸增大,在加第二道鋼支撐后沉降量有微量的反彈,這是支撐軸力對圍護樁及周邊土體位移的起了一定的約束作用。從計算結果可知沉降最大值遠未達報警值,在安全范圍內。

比較實際觀測結果(圖7)與模擬計算結果,臨近建筑沉降計算值要大于實際觀測值,這是因為本文計算模型采用二維模型,未考慮基坑三維的約束效應[5]。而在實際的施工過程中,前一區段的結構已基本施工完畢,后一區段還未進行開挖。這樣對開挖段的基坑有約束作用,圍護樁及基坑外側土體位移實際值要較計算值小。本文計算是以建筑物為剛體的假設進行討論的,故未涉及建筑物裂縫的計算。

5 減小或控制變形的措施

在基坑地質條件、長度、寬度、深度均相同的條件下,許多因素會使周圍地層移動產生很大差別。根據工程監測及計算分析,并結合大量基坑工程實踐,本文認為可以從以下方面來減小周圍地層的移動,從而降低基坑施工對臨近建筑變形的影響。

(1)選取合理的支護結構。主要考慮圍護墻體的剛度、支撐水平與垂直向的間距、墻體厚度及插入坑底深度、支撐預應力的大小和施加的及時程度,以及安裝支撐的施工方法和質量;

(2)注意基坑開挖的分段、土坡坡度及開挖程序的實施。在每個開挖程序中,如分層、分小段開挖、隨挖隨撐,就可在分步開挖中充分利用土體結構的空間作用,減少圍護墻被動壓力區的壓力和變形,還有利于盡速施加支撐預應力,及時使墻體壓緊土體而增加土體抗剪強度。這不僅減少各道支撐安裝時的墻體先期變形,而且可提高基坑抗隆起的安全系數,否則將明顯增大土體位移;

(3)盡量減少開挖施工周期和基坑暴露時間。特別要注意的是每道支撐挖出槽以后,如延擱支撐安裝時間,就必然明顯地增加墻體變形和相應的地面沉降。在開挖到設計坑底標高后,如不及時澆筑好底板,使基坑長時間暴露,亦將增大圍護墻外側土體向坑內的位移,因而增加地表沉降,雨天尤甚;

(4)注意水的影響。在降雨或地下水豐富的地域,基坑施工必然要充分考慮降水。水會使基坑周邊及坑底土體軟化,增大土重,增大墻體位移和周圍地層位移,甚至導致土體發生滑移;

(5)盡量避免地面超載和振動荷載。地面超載和振動荷載會減少基坑抗隆起安全度,增加周圍地層位移。

[1]劉建航.地下墻深基坑周圍地層移動的預測和治理之一[J].地下工程與隧道,1991(2)

[2]GB50497-2009建筑基坑工程監測技術規范[S]

[3]孫凱,許振剛,劉庭金,等.深基坑的施工監測及其數值模擬分析[J].巖石力學與工程學報,2004,23(2):293-298

[4]何世秀,吳剛剛,朱志政,等.深基坑支護設計影響因素的有限元分析[J].巖石力學與工程學報,2005,24(增2):5478-5484

[5]李斯海,張玉軍.深基坑開挖與支護過程的平面有限元模擬[J].巖石力學與工程學報,1999,18(3):342-345